ISSからのSSTVを受信していると、ドップラーシフトが有るので、偶に受信周波数が外れて

受信状況が悪くなるからメインダイアルを少し回して、常にFM帯域の真ん中でISSからの信号を

とらえる様に調整していました。

この度、Fram2Hamとかの4人乗り衛星が3月1日以降に打ち上げる予定を知りました。

その情報では、ISSの145.800MHzではなくて437.550MHzを使うらしい。

435のドップラーシフトは145の3倍も動きそうなので、ドップラー計算して自動受信をしたくなった。

2ライン衛星軌道要素から情報を得れば、衛星の軌道計算なんて、すぐにできそうと思ったが、

実際に始めてみたら、SGP4ライブラリーは64ビットでしか動かないし、しかもC#とかC++限定でした。

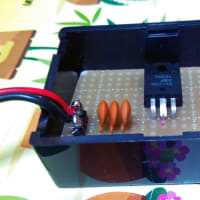

既に、BASICでプログラムを書き進めていたから、衛星の位置の計算はC++を使って、DLL化して、

それをBASICで使う様にしてみたところ、何とかそれらしき計算が出来るようになった。

でも、しかし、どうもおかしいので、ChatGPTに聞いてみたら、地球の扁平率を考慮することと、

地球の自転も含めて、計算する必要があることが分かり、またもや壁にぶち当たりました。

何とか、ChatGPTに助けてもらいながら、プログラムを組み立ててみたところ、実際のISSの動きと、

我が家からの距離の計算がぴったり(10秒の誤差がある)出来ました。

後は、10秒間隔で変わる距離の違いからドップラーシフト幅を計算し、FT-991Aに周波数を

セットするだけのこと。 こちらは、比較的簡単にでした。

そんな話をしていたら、IC-9700を使っている友人から、この機種でも使えたら良いなとの話が有ったので、

取扱説明書と補足説明書を読み漁りIC-9700のリグコントロール挑戦が始まりました。

ICOMのリグコントロールは15年も20年も前からしていたから、難しいとは思わなかったが、

この10年はYAESUの機械ばかりを使ってきたから、ICOM機械の制御はすっかり忘れたので一から勉強。

なんだこんなで、丸1か月を要してしまった。

衛星の通過時刻計算を追加(4月14日)

折角、軌道計算できたのだから、上空通過時刻を計算するプログラムは簡単にできると思ったが、これが結構手こずりました。 いったん放り出したもののあきらめきれず再挑戦。 何とか3日間の通過時刻表をテキストファイルに出すことに成功。 1分毎に方位・仰角・自局からの距離が出ます。

これらのデーターから、受信可能性を予測出来て便利になりました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます