最近の読書

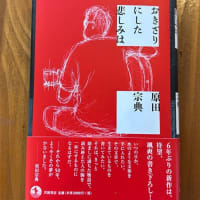

『ネガティブ・ケイパビリティ』 帚木蓬生(ははきぎ ほうせい)

答えの出ない事態に耐える力

箒木さんは小説家と思っていたのですが、なんと精神科のお医者様だったのですね。

この本にある、ネガティブ・ケイパビリティとは、副題にあるように「答えのでない事態に耐える力」

今までの教育や仕事で求められてきたのはポジティブ・ケイパビリティだった。

本来人間は分かろうとするのが常。

分かる能力→処理能力であり、物事を理解し回答を出し処理する能力を求められてきた。

そして、訳のわからない事やどうしようもない状況は不快だから、表層的な解答を捻り出すか幕を下ろしてしまいたくなる。

でもね、人生や社会にはどうしようもない事が満ちていますよね。

箒木さんは精神科の診療をしている中で、多くの人と関わり、終末医療などを見ると、医師にもどうしようもないことが多いと感じるようになったそうです。

そんな時に出会った考え方がネガティブ・ケイパビリティ。

なんと最初にこれについて語ったのは詩人のキーツだそうです。

キーツはシェクスピアを語る中で、不確かさの中で事態や状況を持ち堪え、不思議さや疑いの中にいる能力こそが対象の本質に深く迫る方法だと考えたそうな。

精神療法の医学や心理学のお話から、シェイクスピアやキーツ、紫式部など文学にも通じるし、育児や教育にも関連しているという事で、とても興味深い考え方だと思います。

これを読むと、子育てはまさにネガティブ・ケイパビリティが必要とされる事だったなと思います。正解か間違いかという二択ではない上に、あまりにも多くの要素があって答えは出ないことが多くて、訳のわからない状態を耐えるのが子育てだったような。

子育てだけでなく、生きて暮らしていく事ではっきり答えが出ることの方が少ないように思います。

なので、ネガティブ・ケイパビリティという考え方にとても共感したし、なんとなく思っていたことが言語化された感じがしました。

ここに通じることは、寛容やEmpathy(エンパシー)でもあるという事。

これからの人生にも考えさせられる本でした。

エンパシーについてはブレディー・みかこさんの本に出てきて、最近これをテーマの本『他者の靴を履く』を出されています。エンパシーはシンパシー(共感)とは違う何かがあるらしいです。読んでみようと思います。

また、著者の帚木蓬生さんは多くの小説を書かれている作家さんですが、私は多分これまで拝読したことがありません。

多すぎてどこから読んだらいいのかわかりませんが、小説はどんな感じなのかしら🤔