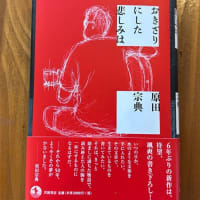

『江戸城が消えていく 『江戸名所図会』の到達点』 千葉正樹著

江戸時代は多くの本や出版物(浮世絵、瓦版、絵図など)が木版印刷で出版された時代だった。この本はその中で、江戸の地図、案内書などの機能を併せ持った江戸の図会の変遷を書いたものです。

江戸の初期には、上方で印刷された江戸案内記(『江戸名所記』)が発行された。その後、江戸での印刷が盛んになり、明暦の大火の後には、幕府実測図をもとにした『江戸大絵図』が発行された。これは「分間」という統一された縮尺で書かれており、比較的正確な地図になっている。

このまま、地図としての正確さを追求していくのかと思いきや、次には絵画的な絵図で道を中心として描いた『江戸図鑑網目坤』が発行された。この流れが続いた後には、また分間図が主流になったが、その中にも、主要な寺社などの名所の姿が描かれている。

このように、地図としての正確さと案内図としての便利さの兼ね合いと、木版印刷という限られた方法の上での技術の向上とその限界の中で、様々に変化していった。その集大成が、1834(天保5)年の『江戸名所図会』であるとしている。名所図会とは、寺社、旧跡、街道などの情報に実景を描写する挿絵を多く添えた現代で言えばガイドブックといえる地誌である。

この『江戸名所図会』の特徴は江戸の空間認識を変化させたとしている。一つは上方中心意識から江戸中心意識への転換、特に江戸は東海道の下りの終点ではなく、上がりの出発点であるということ。もう一つは、江戸の中心は江戸城ではなく、町方中心部(日本橋など)であるという意識である。この後に描かれた、安藤広重の『名所江戸百景』も日本橋から始まっている。

この図会は近代から現代の江戸のイメージの元になっているらしい。岡本綺堂はこの図会から『半七捕り物帳』の発想を得たという。これを読んで、この図会を実際に見てみたくなりました。新版が発行されているらしいです。

このようなガイドブックが多数売られ、買われた背景には、地方から出てきた人が江戸に関する情報を必要とし、またそれを提供されていたということがあるだろう。また、江戸に住む武士も庶民もその活動範囲や流動性が高まり、このような情報を必要とする社会になっていたといえる。その中で、タイトルにあるように江戸城の姿はだんだんとあいまいになっている。これには、幕府による視線の遮断という方針があったのだろうとしている。

このような内容を見ると、とても専門的ではあるけれど、江戸時代の面白さが集約されているのが、このような図会であると思わせる、興味深い本でした。それにしても、江戸の版画職人の精巧さには、本当に感服します。

偶然、日曜日に萩美術館・浦上記念館に「広重の風景版画展」を観に行ってきました、こちらの浮世絵もまた、よかったです。 この美術館は日本でも有数の浮世絵のコレクションを持っているので、山口に来た折には、ぜひ寄ってくださいね。