富士塚にも、常時登ることの出来る場所(品川神社:品川富士、鳩森八幡神社:千駄ヶ谷冨士)とある一定期間しか登れない場所があります。その多くが江戸時代から続く大切な文化財ということもありますし、本格的なものは溶岩石をベースにした造山ですので、やはり維持するのも大変な労力が必要なためでもあると思います。もちろん、宗教的な意味合いで決められた日にしか使わないということもあるでしょう。その結果、現存している多くの富士塚は、これらの理由から登れる日を7月1日の山開きに定めている所が多いようです。

2012年7月1日(日) 午前

震災の影響という意外な理由から、江古田の富士塚に登ることが出来なかったため、登ることの出来る富士塚を目指すこととなりました。この場所から近くとなると、池袋富士が良い場所と聞いておりますので、向かってみることにしました。

とはいえ、池袋にこのような場所があるなんて、知らないですよね。

※ というより、北池袋駅という駅があることをこの日初めて知りました・・・(ヲイッ。

池袋富士塚

富士塚は、さまざまな理由から富士登山ができない人たちも、これに登れば富士山に登ったのと同じ霊験が得られるとして、江戸時代後期以降、現東京都域および近隣地域に各富士講集団を単位として築造されたものである。高さ約五メートル、東西幅約一三メートル、南北幅約一八メートルを測り、全山がボク石(※ 溶岩石です)で覆われている。登山道は正面部分に電光形に設けられており、その道筋ははっきり確認できる。

この富士塚は、明治四五年(1911)六月に池袋月三十七夜元講によって築かれたものである。塚内に造立された講碑から、歴代先達の名前や近隣の富士講集団とのつきあいの様子が知られる。一般に、富士塚の石造物は、頂上に奥宮、中腹向かって右には小御嶽社をあらわす石祠、中腹向かって左には烏帽子岩を配置するのを基本としている。池袋富士塚の石造物は、こうした特徴を備えているほか、経ヶ岳(日蓮ゆかりの霊地)を示す題目碑、合目石、講碑、教祖角行像、一対の天狗像、さらには胎内が配置されており、充実した石造物群を構成している。

豊島区に残された数少ない富士塚のひとつとして、また池袋本町地区に展開した民間信仰を考えていくうえでも貴重なことから、平成十年(1998)六月に東京都豊島区指定史跡となり、保存がはかられている。

平成十一年三月 東京都豊島区教育委員会

駅を降りると駅前から商店街には、七夕飾りと短冊がいっぱい

・・・とはいえ、これは、今回の富士塚とは別で、七夕祭りのようです

民家の中なので迷子になるかと心配しましたが

地図は駅からとにかく西にまっすぐと有り難い指示で助かりました

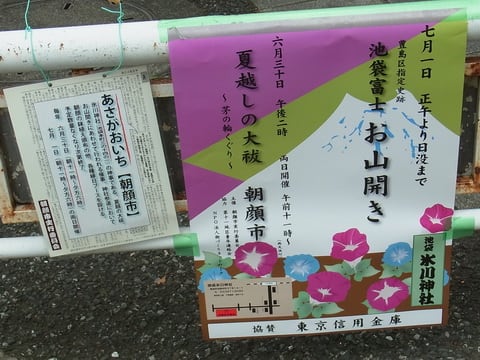

しかし、様子を見ているとあじさい祭りも神社の方も、今から準備するかといった様子で皆さん集まってきている感じです。もしかして、例祭の時間はもっと後なのかと思い至った所で、ポスターが目にとまりました。

7月1日 正午より日没まで 池袋富士 お山開き

なんと、まだ二時間以上あるとは・・・。

有り難いことに日没までは行っていることがわかったので、余る時間を考えると、後でまた来てもよいだろうと、新たなる富士塚を目指して旅立ったのでした・・・。

<つづく>

東京都豊島区池袋本町3-14-1

池袋氷川神社

池袋氷川神社

以前から興味津々なんです。

一度登ってみたい。

もちろんアイゼンなんぞ

不要ですよねw

毎度、不定期ブログへのコメント、ありがとうございます。

富士塚は、関東地方が殆どのようですから、見たことのない地域からは、不思議なものなのでしょうね。

実は、昔は、埼玉が一番多かったようなのですが、こちらでは、川口の以外は聞いたこともないのですね。

もちろん、アイゼンも不要です(笑)。

身一つで行けますから、河童さんもこちらにいらした際には、いかがですか?

オススメは、雰囲気もいい品川か千駄ヶ谷ですね。