慰霊のかたち 四日市市内の戦争慰霊碑(解説)

賛美された死 忠魂碑は何を語る

四日市市内の戦争慰霊碑

四日市市内の戦争慰霊碑の一覧は、こちらです。

戦死者の慰霊碑が、忠魂碑として、全国に普及するようになるのは日露戦争以後のことで、小学校の敷地や町村役場に隣接する公共地に建立されたところが多いといわれています。日中戦争が始まると、1939年7月、大日本忠霊顕彰会が発足、戦死者の遺骨を納めた忠霊塔が、各市町村に一基ずつ建設されました。こうした忠魂碑は、戦死者の追悼のみならず、死を賛美することで国家への忠誠心を醸成しようとする意図が大きく、礼拝の強要など戦意高揚に利用されました。

戦後、GHQの指示による政教分離の原則から、「軍国主義的又は超国家主義的思想の宣伝鼓吹を目的とする」忠魂碑などの撤去作業が進められ、新たな建立も禁止されました。

1951年サンフランシスコ講和条約の調印により戦没者の葬祭などが解禁されると、再び戦争慰霊碑が建設されるようになります。当時の政府見解は、宗教施設や、宗教的な儀式・行事をともなう施設ではなく、またそれと思われるものでなければ政教分離の原則に反しないとし、また「忠霊塔」「忠魂碑」などのことばは誤解を招きやすいので避けることが望ましいとされました。

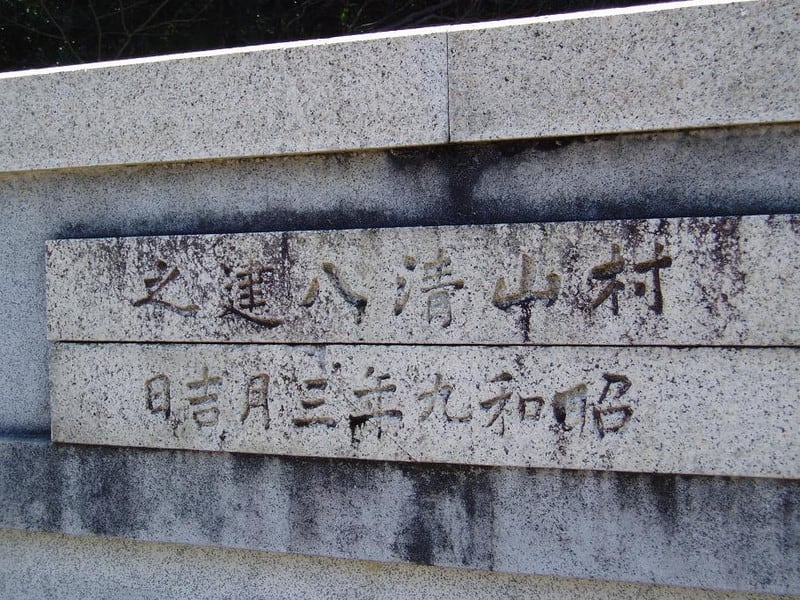

四日市市内には、多くの慰霊碑が残されていますが、そのかたちは様々です。一番多いのは、忠魂碑、表忠碑、英霊碑などのいわゆる「忠魂碑」です。西南戦争や日露戦争時の慰霊碑がそのまま残っている地域もありますが、戦後、多くの地域で新たに建立されました。

戦後つくられた碑で注目されるのは、「平和之礎」碑で(註1)、1953年以降、確認できるものだけでも12ヵ所で建立されました。これは、「忠」の使用は望ましくないとする当時の政府見解にそったものと考えられますが、「平和之礎」という表現は共通しているものの、建立者、建立時期、碑の大きさやかたち、題字の揮毫者、慰霊の対象者(戦死者のみか、戦災者も含めるか)はさまざまです。そのため、特定の建設運動があったというよりは、それぞれの地域の人びとの創意で、慰霊の気持ちを表したものと思われます。

また、戦死者と戦災による死者が共に追悼されている地区、有志によって寺に建立された慰霊碑、共同墓地や寺の墓地の一画に戦死者の同型の墓を並べて建設している地区などがあります。

■註1

「平和之礎」という表現が、この時期に増加し始めた背景には、全国戦没者追悼式における吉田茂の式辞からの影響があげられる。1952年5月2日、東京の新宿御苑で、初めて政府主催でおこなわれた全国戦没者追悼式において、吉田は次のように述べたという。

今や平和条約はその効力を生じ、わが国は独立国として再び国際社会に復帰するに至りましたこの時に当り、私は、支那事変以降の全国における戦没者の追悼式を行って、その冥福を祈り、また、その遺家族諸子の労苦に深く同情の意を表し、再びかかる大いなる不幸の繰り返されることのないようにと祈念するものであります。

又私は戦争によって傷痍を受けた多くの人々や未だ異邦にとどめられている三十万に及ぶ同胞に考え至る時、まことに万感胸に迫るものあるを禁じえません。

戦争のため祖国に殉ぜられた各位は、身をもって尊い平和の礎となり、民主日本の成長発展をのぞみ見らるるものと信じてうたがいませぬ。

*『通信』第35号 1952年5月5日(田中伸尚他『遺族と戦後』岩波新書)

■参考

○1945(昭和20)年12月15日連合国軍最高司令官総司令部

「国家神道、神社神道ニ対スル政府ノ保証、支援、保全及監督並ニ弘布ノ廃止ニ関スル件」

(いわゆる神道指令)

リンク:文部科学省

○1946(昭和21)年11月1日 発宗第51号 地方長官あて 内務文部次官通達

「公葬等について」

このことについては、政教分離の見地から、今後左記のような取扱によつて実施するよう、貴管下及び関係諸団体等に対して、徹底方配意せられたい。令によつて通牒する。

記

一 地方官衙及び都道府県市町村等の地方公共団体は、公葬その他の宗教的儀式及び行事(慰霊祭、追弔会等)は、その対象の如何を問わず、今後挙行しないこと。地方官衙及び地方公共団体の名において行い得るのは左の範囲に限る。

(イ) 文民としての功労者、殉職者に対し、宗教的儀式を伴わない慰霊祭等を行うこと(例えば学校・警察署等で僧侶・牧師等の参加なしに教員・警察官で殉職したものの慰霊を行うこと)

(ロ) 文民としての功労者・殉職者に対し、哀悼の意を表するための休業。

旗の掲揚、但し、国旗掲揚に際しては予め現地連合軍側の諒解を得ること。

(ハ) 文民としての功労者・殉職者に対し、個人又は民間団体が行う葬儀・慰霊祭・追弔会等に、弔慰金・花環等を贈ること、並びに官公吏が公の資格で列席し又は弔辞を読むこと。

二 文民としての功労者・殉職者等に対し、個人又は民間団体が、葬儀その他の宗教的儀式及び行事を行うことは差支えないが、この場合と雖も、地方公共団体又は公の機関が、その施設を貸すことは、原則として、避けられたい。但し、他に適当な施設がないときは、例外として、一般に貸す場合と同様の条件で、学校・公会堂等を使用せしめて差支えない。

三 戦没者に対する葬儀その他の儀式及び行事を、個人又は民間団体で行うことは差支えない。しかし、地方官衙又は地方公共団体が、これを主催若しくは援助し、又はその名において敬弔の意を表明するようなことは、避くべきである。従つて、前二項において、文民としての功労者・殉職者に対して許容される事項も、戦没者にはこれを適用しない。軍国主義者又は極端な国家主義者に対する場合も同様である。

戦没者の遺骨の輸送・保管・伝達に際し、その取扱は礼を失せざるよう、敬虔に行うべきである。遺骨の伝達は、政府の行うものであるから、公共建物又は公共用地(学校及びその構内を除く。)を使用するのは差支えない。但し、伝達式に一般公衆が参列することは認められない。

又、戦没者のための葬儀その他の儀式及び行事・遺骨の出迎等をなす場合、教師が生徒児童を引率して参加したり、一般の者に対して参列を強制するがごときことのないよう、又は軍国主義思想の宣伝鼓吹にわたらないよう、注意せられたい。

四 忠霊塔・忠魂碑その他戦没者のための記念碑・銅像等の建設・並びに軍国主義者又は極端な国家主義者のためにそれらを建設することは、今後一切行はないこと。現在建設中のものについては、直ちにその工事を中止すること。なお、現存するものの取扱は、左によられたい。

(イ) 学校及びその構内に存在するものは、これを撤去すること。

(ロ) 公共の建造物及びその構内又は公共用地に存在するもので、明白に軍国主義的又は極端な国家主義的思想の宣伝鼓吹を目的とするものは、これを撤去すること。

前項のことは、戦没者等の遺族が私の記念碑・墓石等を建立することを禁止する趣旨ではない。

五 一般文民の功労者・殉職者等のために記念碑、銅像等を建設することやその保存事業を行うことは差支えない。

リンク:文部科学省

○1946(昭和21)年11月27日 内務省警保局長通達

「忠霊塔忠魂碑等の措置について」

本月1日発宗第51号内務文部両次官通牒『公葬等について』の内第4項中現存する忠霊塔、忠魂碑、銅像等の措置については左記に拠られたい。

一 学校、学校の構内及び構内に準ずる場所に在るものは撤去する。

二 公共の建造物及びその構内又は公共地に在るもので明白に次のような軍国主義的又は超国家主義的思想の宣伝鼓吹を目的とするものは撤去する。

イ 日本天皇は其の祖先、家柄及び特殊なる起源の故を以て他国の元首に優越するとの教義

ロ 日本国民は其の祖先、家柄又は特殊の起源の故を以て他国民に比し優越し居れりとの教義

ハ 日本諸島は特殊の起源の故を以て他国に比し優越し居れりとの教義

ニ 日本国民を欺瞞し以て侵略戦争に導入し又は他国との紛争解決の為道具としての武力行使を讃美するに役立つ其の他の教義

単に忠霊塔、忠魂碑、日露戦役記念碑等戦没者の為の碑であることを示すに止るものは原則として撤去の必要はない。

○1946(昭和21)年12月13日 保収第5339号の2 三重県警察部長

「忠霊塔忠魂碑等の措置について」

県下各警察署長殿

忠霊塔忠魂碑等の措置について

標題の件については、政教分離の見地から、今後左記により取扱ふやう本省から通牒があったから、関係方面と協調の上、其の実施に遺漏のないやふせられたい。

記

一、 新規建設

1、 忠霊塔忠魂碑その他戦歿者のための記念碑、銅像等の建設、並に軍国主義者又は極端な国家主義者のために、それらを建設することは今後一切認めない。

2、 現在建設中のもので、前号に該当するものは其の工事を中止すること。

3、 遺族が合同して墓石を建立しようとする場合、その構造が華美壮大となっては戦争礼讃の幣を生じ易いので、簡素を旨とするよう指導すること。

4、 戦歿軍人に対して遺族の新設する墓標は、死者の戦功を顕彰せざる範囲内に於て、陸海軍人、官等級、氏名、戦死場所等を刻ましむるも支障ない。

5、 一般文民の功労者、殉職者等のために、記念碑、銅像等を建設することや、又はその保存事業を行ふことは差支へない。

二、 現存するものゝ取扱

1、学校学校(ママ)の構内、及び構内に準ずる場所に在るものは撤去すること。

2、公共の建造物、及び其の構内、又は公共用地に在るもので、明白に次のやふな軍国主義的亦は超国家主義的思想の宣伝、鼓吹を目的とするものは撤去すること。

(イ)日本天皇は、其の祖先家柄及び特殊な起源の故をもって、他国の元首に優越するとの教義。

(ロ)日本国民は、其の祖先家柄又は特殊の起源の故をもって、他国民に比し優越し居れりとの教義。

(ハ)日本諸島は、特殊の起源の故をもって、他国に比し優越し居れりとの教義。

(ニ)日本国民を欺瞞し、もって侵略戦争に導入し、又は他国民との紛争解決の為の道具として、武力行使を讃美するに役立つ其の他の教義。

単に忠霊塔、忠魂碑、日露戦争記念碑は、原則として撤去の必要はなし。

3、撤去を要する忠霊塔などで、遺骨の納めてあるものは、遺骨は次のやうに処置をする。

(イ)遺族の判明するものは遺族へ。

(ロ)然らざるものは共同墓地へ埋葬すること。

4、撤去の責任者は

(イ)建造物の管理者又は所有者。

(ロ)建造物所在の所有者又は管理者。

(ハ)建造物所在の市町村長。

三、報告

前項により現存する忠霊塔、忠魂碑、銅像等で撤去するものある時は、別表十二月廿三日迄に報告せられたい。

(後略)

出典

『昭和二十年 宗教雑書 第二部』 四日市市役所蔵

(『四日市市史』第14巻 史料編 現代1 1996年 四日市市)

○戦没者の葬祭・忠魂碑・地鎮祭などについて

昭和27年10月13日 委調86

山梨県教育委員会教育長あて

文部省調査局長回答「戦没者の葬祭・忠魂碑・地鎮祭などについて」

戦没者等を記念する碑像等を校地に建設する場合には教育上の見地から判断しなければならない。

照 会

1 民間団体の主催によつて戦没者の慰霊祭、招魂祭等を行う場合に、地方公共団体または公の機関が、その施設を貸与することは許されないと考えるかどうか。(昭和l二一、一一、一発宗第五一号第二、三項)。

2 忠魂碑等を建立することは、公立学校の校地の内外を問わず地方公共団体はもちろん民間団体といえども行つてはならないと考えるかどうか。(昭和二一、一一、一発宗第五一号第四項)。

3 公立学校の地鎮祭、上棟式を民間人が主催して校地内において神道式によつて行つてはならないと考えるかどうか。

回 答

1 公会堂等一般に使用させているものを貸与することは差支えない。

2 公共団体が公共のための功労者、殉職者(戦没者を含む。)等を記念する碑像等を建設することは一般的に差支えないが、公立学校の校地に建設される場合は教育上の見地から判断させなければならない。なお「忠魂」「忠霊」等の文字は避けれられたい。

3 建築業者の慣例に従つて執行することは神道式であつても差支ない。但し生徒児童の参列を避けなければならない。

(出典:大阪教育法研究会)

http://kohoken.s5.pf-x.net/cgi-bin/folio.cgi?index=sch&query=/notice/19521013.txt

○公立学校の校地内に勤労動員爆死学徒の記念碑(像)を建設することについて

昭和32年3月7日 雑初65

愛知県教育委員会教育長あて

文部省初等中等教育局長回答「公立学校の校地内に勤労動員爆死学徒の記念碑(像)を建設することについて」

校内に勤労動員爆死学徒の記念碑を建設することは、差し支えない。

照 会

本県内に勤労動員中空襲のため爆死しました学徒の記念碑(像)を同窓生の手によつて母校(現愛知県立惟信高等学校)の一隅に建立したいという計画が進められておりますが、左記の諸点について疑義がありますので、ご多用中甚だ恐縮に存じますが、至急ご回報賜りたく御願い申し上げます。

なお本県における計画は、亡き学友を偲ぶための塑像を作法室前の庭園に据えその台石に建立の趣旨等を刻んだ銅板を嵌め込もうとするものであります。その除幕式当日被爆現場(工場内)で法要を営み遺族を招待して亡き学友を偲びたいとするものであります。

記

(一) 動員学徒中の爆死者を偲ぶための記念碑に類するものを公立学校の校地に建てることの是否について

(二) 記念碑に類するものが不可の場合単に亡き学友を象徴する塑像を公立学校の校地に建てることの是否について

(三) (一)の場合、建立の趣旨及び爆死学徒の氏名を台石の一部に象嵌することの是否について

(四) 本件について参考として承知すべき事項及び資料(文部省通達等)等について承わりたい。

回 答

事例の施設の建設は

(1) 学校教育に支障のないかぎり、さしつかえないものと解する。

(3) さしつかえないものと解する。

(4) 校地内に忠魂碑を建設することについて回答したものには、次のようなものがある。

○ 小学校校庭に忠魂碑建立の件について

雑初第九〇号 昭和二九年八月五日付

初等中等教育局長から長崎県教育委員会教育長あて

○ 校地内に忠魂碑を建設することについて

委初第二九三号 昭和二九年九月三日付

初等中等教育局長から滋賀県教育委員会教育長あて

(出典:大阪教育法研究会)

http://kohoken.s5.pf-x.net/cgi-bin/folio.cgi?index=sch&query=/notice/19570307.txt

○学校敷地内に忠魂碑を建設することについて

昭和32年10月7日 委初325

岡山県教育委員会教育長あて

文部省初等中等教育局長回答「学校敷地内に忠魂碑を建設することについて」

学校敷地内に忠魂碑を建設することはできるだけ避けることが望ましい。

照 会

このことについては、従来″学校教育施設の確保に閑(ママ)する政令″に基き、学校敷地内の建設は好ましくないとされていたのでありますが、その後、時代の推移に伴い、情勢も変化している現状に鑑み、更めて、本件に対する御見解なり御方針を御教示下さいます様お願いします。

回 答

標記の件について、貴県笠岡市教育委員会から、別紙写のとおり照会があつたので、左記のとおり回答しますから、貴職から御通知ください。

記

学校敷地内に忠魂碑を建設することは、学校教育上の立場から、できるだけ避けることが望ましい。

(出典:大阪教育法研究会)

http://kohoken.s5.pf-x.net/cgi-bin/folio.cgi?index=sch&query=/notice/19571007.txt

*(カナ)は引用者

(2009年11月記 2013年8月加筆)