坤櫓(ひつじさるやぐら)跡

坤櫓(ひつじさるやぐら)跡※坤(こん)=南西=未申(ひつじさる)

西の丸庭園から見た乾櫓(いぬいやぐら)

西の丸庭園から見た乾櫓(いぬいやぐら)

西の丸庭園から見た乾櫓(いぬいやぐら)

西の丸庭園から見た乾櫓(いぬいやぐら)※乾(けん)=西北=戌亥(いぬい)

L字型をしている櫓は珍しいらしい。

南外堀から見た六番櫓

現存する櫓には、あとひとつ、一番櫓があるのだが、今回は見損ねた。

次回に期待。

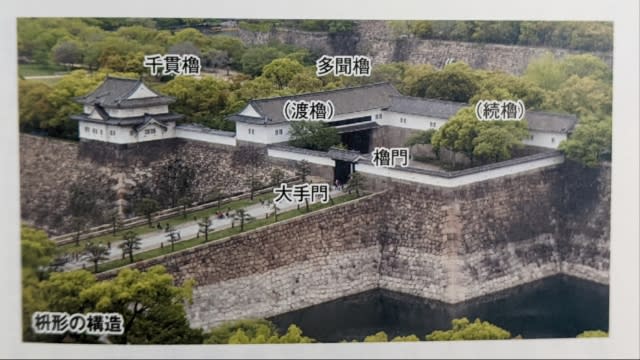

ラッキーなことに、ちょうど、櫓内部特別公開をしていて(土日のみ)、大手口多聞櫓と、千貫櫓の中を見る事ができた。

(「図説日本の城と城下町①大阪城」から)

大手口多聞櫓の内部は案外広くて、渡櫓(わたりやぐら)に最大70畳の部屋が4室、続櫓(つづきやぐら)には、武者走り(廊下)の他に武者溜め(部屋)が6室あって、兵士たちが多数駐屯出来るようになっている。

また、枡形の内側に向って多くの窓や銃眼が開けられていて、大手門から枡形に侵入した敵を攻撃する事ができる。

(「図説日本の城と城下町①大阪城」より)

さらに、渡櫓には、下の大門を突破しようとする敵を上から攻撃するための「槍落とし」を備えている。

次に、千貫櫓には、西外堀に面する西面と南面に窓と銃眼が開けられている他、「石落とし」を備えている。

ガイドさんの説明によると、この他にも、壁に漆喰を塗り、火を防いでいるとか、

このなみなみの部分も、単なる飾りではなくて、炎をうまく逃す形なのだそう。

このなみなみの部分も、単なる飾りではなくて、炎をうまく逃す形なのだそう。いろいろの工夫がされており、興味が湧く。

おもしろいな。櫓。

ここはマチュピチュか?と思うような石積み!

ここはマチュピチュか?と思うような石積み! 隙間なく石が積まれている。

隙間なく石が積まれている。 向かい側も

向かい側も

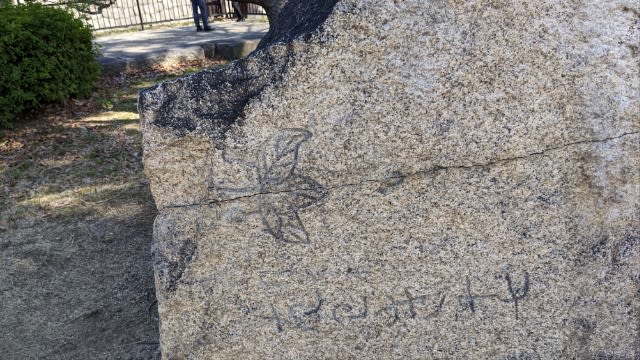

近くにあった石。ノミ跡が残っていて、そこからヒビが入っているのがよくわかる。

近くにあった石。ノミ跡が残っていて、そこからヒビが入っているのがよくわかる。

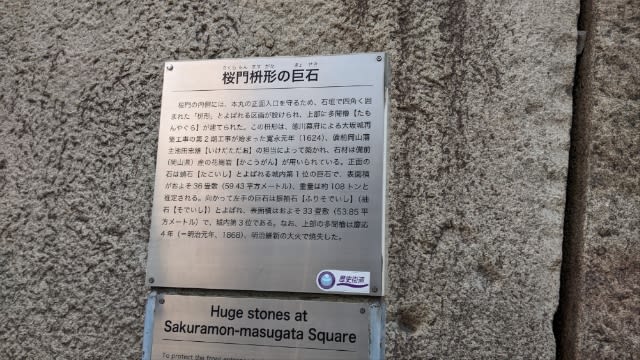

そして、いよいよ桜門。

そして、いよいよ桜門。 正面からだと、カメラに収まらない!

正面からだと、カメラに収まらない!

タコ石の左隣の石。

タコ石の左隣の石。 桜門の内側いある石垣。多分、こことタコ石のある石垣に渡櫓があったのでは?

桜門の内側いある石垣。多分、こことタコ石のある石垣に渡櫓があったのでは? コレ、実物を写真撮り忘れた。

コレ、実物を写真撮り忘れた。 あ〜やっと天守閣に行ける!

あ〜やっと天守閣に行ける!

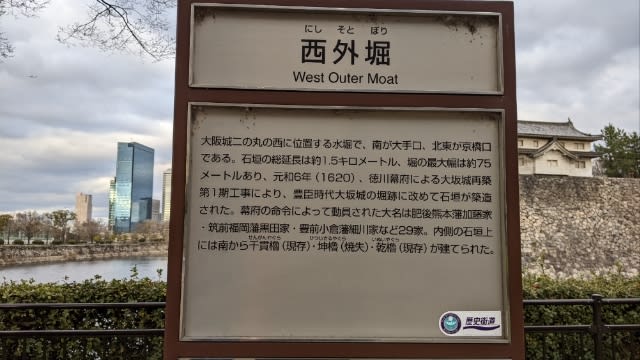

西外堀から、乾櫓(いぬいやぐら)を望む。

西外堀から、乾櫓(いぬいやぐら)を望む。 西外堀。

西外堀。 千貫櫓(せんがんやぐら)(左)と

千貫櫓(せんがんやぐら)(左)と 千貫櫓。

千貫櫓。 石垣が美しい。

石垣が美しい。

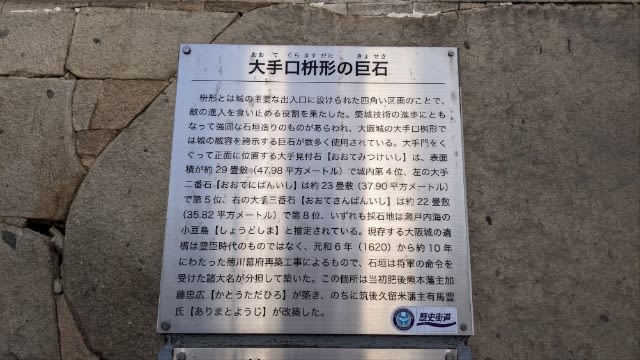

大手門を入った正面に巨大な石が3つ!

大手門を入った正面に巨大な石が3つ! 中央が「大手見付石(おおてみつけいし)」

中央が「大手見付石(おおてみつけいし)」

この巨石、3つとも同じ石から取られているらしい。

この巨石、3つとも同じ石から取られているらしい。

渡櫓には、下の門を開けようとする敵を上から弓で攻撃出来るように、槍落としを備えている

渡櫓には、下の門を開けようとする敵を上から弓で攻撃出来るように、槍落としを備えている

渡櫓の門を入った左手に見える千貫櫓。

渡櫓の門を入った左手に見える千貫櫓。