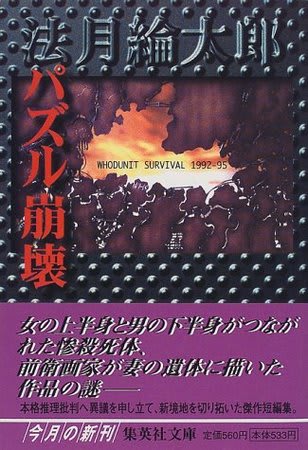

『パズル崩壊(法月綸太郎)』読了。著者の新境地を切り拓いた超絶技巧の短編集。

(以下ネタバレ)

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

『重ねて二つ』…ホテルの客室で発見された、女の上半身と男の下半身がつながれた惨殺死体(アンドロギュニュス?)。カメラマンに見張られていたその部屋には、車椅子に乗った容疑者が一度入ったきり。それぞれの半身はどこへいったのか?隠されたのならば、いかにして?

男は外部で殺され、その下半身がホテルに持ち込まれた。犯人は事故で下肢を失っており、自分の下半身に見せかけ男の下半身を運んだのだ。葛城(探偵役)が犯人のベルトを外し、ズボンを引きずり下ろすと、そこには血まみれの女の下半身があった。臭いで気づかれなかったのか、血が零れ落ちたりズボンに滲んだりすることもなかったのか、というような疑問は多いが、意外性は抜群。

『懐中電灯』…泥棒を生業とする片桐は、銀行員に銀行の現金を強奪する計画を持ちかけられる。その計画に応じた彼は、手際良く一千万円を奪うことに成功し、共犯者も始末してしまった。一年後、強奪した現金を使いきった彼は輸入代理店に盗みに入る。そこで落としてきた懐中電灯の電池に付着していた指紋から彼は逮捕され、余罪を追及されることとなった。なぜ警視庁捜査一課の警部、葛城は一年前の現金強奪と片桐を結びつけられたのか。

懐中電灯が証拠の全てであるというのが凄い。犯行以前に入れ替えていた電池に片桐の指紋がついていたことはもちろん、懐中電灯の豆電球のソケットに共犯者の指紋がついていたことで、片桐が現金強奪に関わり、共犯者を始末したという事実が明らかになる。共犯者の胸に「新品の電池」が入っていたことが決め手。

『黒のマリア』…ある夜、デスクワークを片付けていた葛城警部のもとに黒衣の女が現れる。池袋で発生した美術商殺しについて話があるという。その事件の不可解な密室状況は「黒のマリア」という絵の呪いだというのだ。超常現象が事件の真相だという彼女に、葛城警部は彼の推理を語りはじめる。

【第一の密室】窃盗犯の平井が金庫を破りに事務所へ侵入したが、その作業の最中、秘書の中村にその現場を目撃され、彼女を気絶させ拘束しキャビネットの中に閉じ込める。

【第二の密室】綾子と滝川が戻ってきてしまったので平井はとっさに金庫の中に入り、絵の影に隠れる。しかし、「黒のマリア」を確認した滝川が金庫に鍵をかけてしまい、脱出できず窒息死する。

【第三の密室】キャビネットに閉じ込められていた中村が意識を回復し、もがき苦しむ。するとキャビネットが激しく揺れ、その上に置いてあったブロンズ像が、眠っていた滝川の頭に落ち、死に至らしめる。こうして不可解な三つの密室状況が完成した。

『トランスミッション』…『あの作品集(清水義範)』に収録されていた短編を連想した。語り手のもとに誘拐犯からの「間違い電話」がかかってくる。息子を誘拐した、という内容だ。しかし主人公の息子は既に死んでおり、妻とは離婚している。彼は誘拐犯のふりをして、その要求を本来のに伝えた。身の代金の受け渡し場所を知り、その様子を確認しにいくが、誘拐犯に襲われ、誘拐された子供と一緒に拘束される。クールでハードボイルドな私立探偵に助け出され、家に帰ると子供の両親からの「事情があり逃走するので子供を預かっていてほしい」とのメッセージが残されていた。狂言誘拐だったのだろうか。結末はどことなく同じ誘拐モノの『一の悲劇』に似ている。(考えまとめちゅう)

『シャドウ・プレイ』…X氏が自宅で何者かに殺害された。警察はX氏に恨みを抱いていたミステリ作家の羽島を第一容疑者とするが、彼は事件と同時刻に事故で死んでいた。驚くべきことに、生前、羽島の周辺には彼のドッペルゲンガーが出没していたという。

バールストン先攻法の変形か、事故で死んだのはドッペルゲンガー(容姿がそっくりの遠い親戚)で、羽島は生きてX氏を殺害していた。ドッペルゲンガーを利用しアリバイを作ろうとしたわけだが、不運にもドッペルゲンガーが事故で死んでしまい、その轢死体が自分のものであると誤解されたため、彼は死んだ人間とされてしまったのだ。

『ロス・マクドナルドは黄色い部屋の夢を見るか?』…フィルとリュウ・アーチャーが対決する短編。こう…、色々とコメントしにくい…。うん。とにかくディックの扱いがヒドい。いかにもな物語が綴られているが、読者は最後に背負い投げをくらわされる。びっくり。

『カット・アウト』…前衛画家である桐生が妻の遺体に絵を描いた理由とは何だったのか。

それはまさに「カット・アウト・フィギュア」だった。キャンバスに遺されていたのは「人間の不在」。しかしその絵には、同時に豊かさが現れてもいた。桐生は妻にボディ・ペインティングをほどこしたわけではなく、その魂のぬけがらから逆転して「人間の豊かさ」を刻みつけるために彼女とともにキャンバスの中で一日を過ごしたのだ。これはミステリではない。しかし人間の豊かさを求め不毛の大地に生きる桐生の姿は、本格ミステリの可能性を示しているように思えてならないのである。彼が残した作品は、人間の不在を反転させ、人間性を描いたものだった。本格ミステリも、そのようなものではないのか。凄い作品。

『……GALLONS OF RUBBING ALCOHOL FLOW THROUGH THE STRIP』… 作者自身、これはボーナストラックのようなものだと述べている。ここに綴られているのは、悩める自由業者、法月綸太郎(作家であるか探偵であるかはあえて限定しない)の苦悩なのではないか。

この作品集について何かを述べる必要はほとんどない。作者自身があとがきで「本格ミステリー=『謎と解決の物語』の形式にさまざまな角度から亀裂を走らせることを念頭に置き、総体として、一連の崩壊過程が徐々に進行していくような構成を採用しました」と言っているからだ。批判に対する主張。パズルを壊してみせた作者は、きっといつまでも本格ミステリを書き続けてゆくのだろう。

(以下ネタバレ)

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

『重ねて二つ』…ホテルの客室で発見された、女の上半身と男の下半身がつながれた惨殺死体(アンドロギュニュス?)。カメラマンに見張られていたその部屋には、車椅子に乗った容疑者が一度入ったきり。それぞれの半身はどこへいったのか?隠されたのならば、いかにして?

男は外部で殺され、その下半身がホテルに持ち込まれた。犯人は事故で下肢を失っており、自分の下半身に見せかけ男の下半身を運んだのだ。葛城(探偵役)が犯人のベルトを外し、ズボンを引きずり下ろすと、そこには血まみれの女の下半身があった。臭いで気づかれなかったのか、血が零れ落ちたりズボンに滲んだりすることもなかったのか、というような疑問は多いが、意外性は抜群。

『懐中電灯』…泥棒を生業とする片桐は、銀行員に銀行の現金を強奪する計画を持ちかけられる。その計画に応じた彼は、手際良く一千万円を奪うことに成功し、共犯者も始末してしまった。一年後、強奪した現金を使いきった彼は輸入代理店に盗みに入る。そこで落としてきた懐中電灯の電池に付着していた指紋から彼は逮捕され、余罪を追及されることとなった。なぜ警視庁捜査一課の警部、葛城は一年前の現金強奪と片桐を結びつけられたのか。

懐中電灯が証拠の全てであるというのが凄い。犯行以前に入れ替えていた電池に片桐の指紋がついていたことはもちろん、懐中電灯の豆電球のソケットに共犯者の指紋がついていたことで、片桐が現金強奪に関わり、共犯者を始末したという事実が明らかになる。共犯者の胸に「新品の電池」が入っていたことが決め手。

『黒のマリア』…ある夜、デスクワークを片付けていた葛城警部のもとに黒衣の女が現れる。池袋で発生した美術商殺しについて話があるという。その事件の不可解な密室状況は「黒のマリア」という絵の呪いだというのだ。超常現象が事件の真相だという彼女に、葛城警部は彼の推理を語りはじめる。

【第一の密室】窃盗犯の平井が金庫を破りに事務所へ侵入したが、その作業の最中、秘書の中村にその現場を目撃され、彼女を気絶させ拘束しキャビネットの中に閉じ込める。

【第二の密室】綾子と滝川が戻ってきてしまったので平井はとっさに金庫の中に入り、絵の影に隠れる。しかし、「黒のマリア」を確認した滝川が金庫に鍵をかけてしまい、脱出できず窒息死する。

【第三の密室】キャビネットに閉じ込められていた中村が意識を回復し、もがき苦しむ。するとキャビネットが激しく揺れ、その上に置いてあったブロンズ像が、眠っていた滝川の頭に落ち、死に至らしめる。こうして不可解な三つの密室状況が完成した。

『トランスミッション』…『あの作品集(清水義範)』に収録されていた短編を連想した。語り手のもとに誘拐犯からの「間違い電話」がかかってくる。息子を誘拐した、という内容だ。しかし主人公の息子は既に死んでおり、妻とは離婚している。彼は誘拐犯のふりをして、その要求を本来のに伝えた。身の代金の受け渡し場所を知り、その様子を確認しにいくが、誘拐犯に襲われ、誘拐された子供と一緒に拘束される。クールでハードボイルドな私立探偵に助け出され、家に帰ると子供の両親からの「事情があり逃走するので子供を預かっていてほしい」とのメッセージが残されていた。狂言誘拐だったのだろうか。結末はどことなく同じ誘拐モノの『一の悲劇』に似ている。(考えまとめちゅう)

『シャドウ・プレイ』…X氏が自宅で何者かに殺害された。警察はX氏に恨みを抱いていたミステリ作家の羽島を第一容疑者とするが、彼は事件と同時刻に事故で死んでいた。驚くべきことに、生前、羽島の周辺には彼のドッペルゲンガーが出没していたという。

バールストン先攻法の変形か、事故で死んだのはドッペルゲンガー(容姿がそっくりの遠い親戚)で、羽島は生きてX氏を殺害していた。ドッペルゲンガーを利用しアリバイを作ろうとしたわけだが、不運にもドッペルゲンガーが事故で死んでしまい、その轢死体が自分のものであると誤解されたため、彼は死んだ人間とされてしまったのだ。

『ロス・マクドナルドは黄色い部屋の夢を見るか?』…フィルとリュウ・アーチャーが対決する短編。こう…、色々とコメントしにくい…。うん。とにかくディックの扱いがヒドい。いかにもな物語が綴られているが、読者は最後に背負い投げをくらわされる。びっくり。

『カット・アウト』…前衛画家である桐生が妻の遺体に絵を描いた理由とは何だったのか。

それはまさに「カット・アウト・フィギュア」だった。キャンバスに遺されていたのは「人間の不在」。しかしその絵には、同時に豊かさが現れてもいた。桐生は妻にボディ・ペインティングをほどこしたわけではなく、その魂のぬけがらから逆転して「人間の豊かさ」を刻みつけるために彼女とともにキャンバスの中で一日を過ごしたのだ。これはミステリではない。しかし人間の豊かさを求め不毛の大地に生きる桐生の姿は、本格ミステリの可能性を示しているように思えてならないのである。彼が残した作品は、人間の不在を反転させ、人間性を描いたものだった。本格ミステリも、そのようなものではないのか。凄い作品。

『……GALLONS OF RUBBING ALCOHOL FLOW THROUGH THE STRIP』… 作者自身、これはボーナストラックのようなものだと述べている。ここに綴られているのは、悩める自由業者、法月綸太郎(作家であるか探偵であるかはあえて限定しない)の苦悩なのではないか。

この作品集について何かを述べる必要はほとんどない。作者自身があとがきで「本格ミステリー=『謎と解決の物語』の形式にさまざまな角度から亀裂を走らせることを念頭に置き、総体として、一連の崩壊過程が徐々に進行していくような構成を採用しました」と言っているからだ。批判に対する主張。パズルを壊してみせた作者は、きっといつまでも本格ミステリを書き続けてゆくのだろう。