本来は「同じ厩舎の馬」という言葉ですが、ジャズにもStablematesという曲があります。作曲したベニー・ゴルソンによると、ボストンにあるクラブ「Stable」で共演したトランペット奏者ハーブ・ポメロイのために書いた曲で「クラブ・ステイブルで出会った友人」と洒落たそうです。ポメロイはこの曲を録音しませんでしたし、その頃までゴルソンが他のミュージシャンに渡した曲も殆ど日の目をみることはなかったそうです。

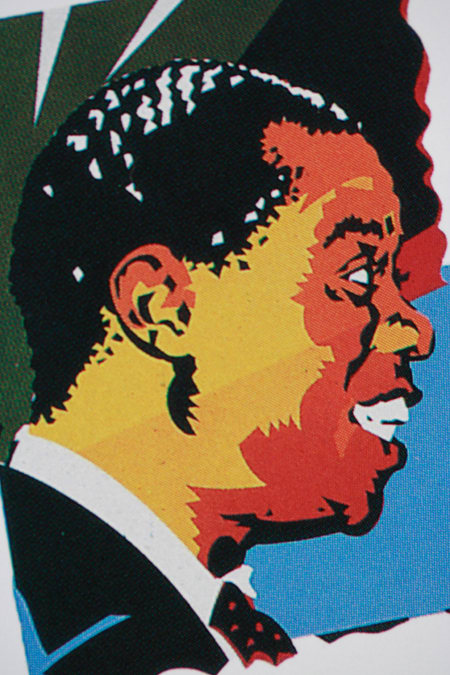

ところが1955年にマイルス・デイビスが新曲を探していることをコルトレーンから聞いたゴルソンが、Stablematesの譜面を渡したところ、1ヶ月以内に録音が終了し、発売されたアルバム「MILES」に収録されました。すると突如ゴルソンは作曲家として認められ、多くのミュージシャンがゴルソンの曲を演奏するようになったとのことです。

もともと曲の出来が素晴らしかったのは間違いありませんが、マイルスの影響力は凄かったんですね。

ところが1955年にマイルス・デイビスが新曲を探していることをコルトレーンから聞いたゴルソンが、Stablematesの譜面を渡したところ、1ヶ月以内に録音が終了し、発売されたアルバム「MILES」に収録されました。すると突如ゴルソンは作曲家として認められ、多くのミュージシャンがゴルソンの曲を演奏するようになったとのことです。

もともと曲の出来が素晴らしかったのは間違いありませんが、マイルスの影響力は凄かったんですね。