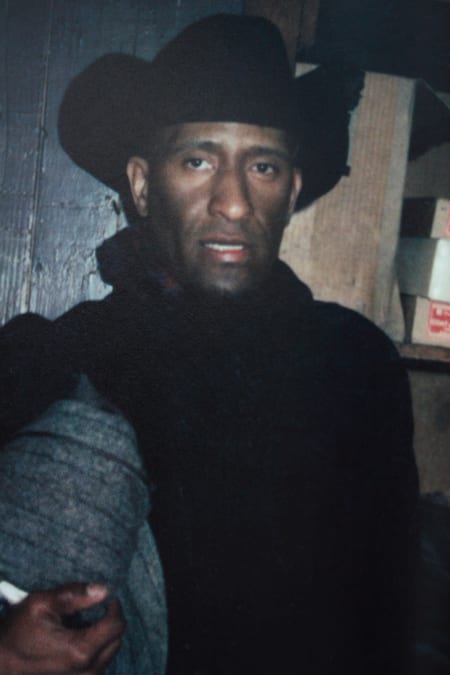

"TUTU" 1986 Warner Bros. Records Inc.

Trumpet:Miles Davis

All other instruments by Marcus Miller

Photographs by Irving Penn

Art Direction by Eiko Ishioka

ペンによるジャケット写真が気になっていたものの聴くチャンスのなかったアルバム「TUTU」を、今更ながら聴き始めました。クレジットをみたら、なんとトランペット以外の全ての演奏をマーカス・ミラーが担当しているのですね。つまりマイルスとマーカスのデュオアルバムというわけです。内容はラウンド・ミッドナイトを彷彿とさせるミュート・トーンで、ビッチェス・ブリューを更に洗練したような演奏をしています。いわば今までの集大成のようなアルバムですね。アパルトヘイト廃止運動でノーベル賞を受賞したTUTUをタイトルにしているのも、人種差別を強く批判していたマイルスの意気込みを感じます。

発売後四半世紀を経たアルバムですが、これからゆっくり楽しんでいきたいと思います。

Trumpet:Miles Davis

All other instruments by Marcus Miller

Photographs by Irving Penn

Art Direction by Eiko Ishioka

ペンによるジャケット写真が気になっていたものの聴くチャンスのなかったアルバム「TUTU」を、今更ながら聴き始めました。クレジットをみたら、なんとトランペット以外の全ての演奏をマーカス・ミラーが担当しているのですね。つまりマイルスとマーカスのデュオアルバムというわけです。内容はラウンド・ミッドナイトを彷彿とさせるミュート・トーンで、ビッチェス・ブリューを更に洗練したような演奏をしています。いわば今までの集大成のようなアルバムですね。アパルトヘイト廃止運動でノーベル賞を受賞したTUTUをタイトルにしているのも、人種差別を強く批判していたマイルスの意気込みを感じます。

発売後四半世紀を経たアルバムですが、これからゆっくり楽しんでいきたいと思います。