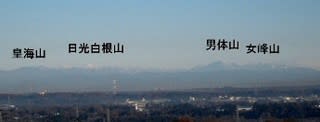

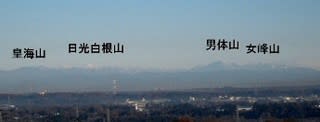

2005年12月18日:埼玉県東松山市の市民の森展望所からの山岳展望

今朝は1年のうちでも数回見られるかどうかの素晴らしい山岳展望が得られた。ここは埼玉県東松山市の市民の森の北展望台で、正面に赤城山その左に双耳峰の谷川岳と万太郎・仙ノ倉・平標山等の谷川連峰や白砂山・草津白根山・浅間山等の名山がまた赤城山の右裾には至仏山がさらにその右に袈裟丸山・皇海山・日光白根山・男体山・太郎山・女峰山等の日光連山や遠く那須連峰が望める。私のお気に入りのお立ち台である。

正面に大きく裾野を広げた赤城山が、そのすぐ左奥に真っ白に雪を抱いた谷川連峰、連峰の右端にトマノ耳・オキノ耳の双耳峰の主峰:谷川岳が素晴らしい

日光白根山や男体山を中心に奥日光の山々がずらりと並ぶ

今朝は1年のうちでも数回見られるかどうかの素晴らしい山岳展望が得られた。ここは埼玉県東松山市の市民の森の北展望台で、正面に赤城山その左に双耳峰の谷川岳と万太郎・仙ノ倉・平標山等の谷川連峰や白砂山・草津白根山・浅間山等の名山がまた赤城山の右裾には至仏山がさらにその右に袈裟丸山・皇海山・日光白根山・男体山・太郎山・女峰山等の日光連山や遠く那須連峰が望める。私のお気に入りのお立ち台である。

正面に大きく裾野を広げた赤城山が、そのすぐ左奥に真っ白に雪を抱いた谷川連峰、連峰の右端にトマノ耳・オキノ耳の双耳峰の主峰:谷川岳が素晴らしい

日光白根山や男体山を中心に奥日光の山々がずらりと並ぶ

2005年11月28日:西上州の入口に聳え、西上州の山々を一望する展望と農耕の神を祀る信仰の山「稲含山1370m」に晩秋の晴れた1日出かけてみた。

この山は前橋や高崎からもその山容を見ることができ、昔から地元の人々に信仰されてきた。山頂付近には下仁田町側に稲含神社、甘楽町側に秋畑稲含神社が祀られている。山頂からの展望は360度で八ヶ岳・浅間山・谷川岳・日光連山が見えるということで展望を楽しみに登ったが、当日は小春日和といった気候で遠景が霞んでしまい展望にはいまいちであったが、八ヶ岳・浅間山や荒船山・鹿岳・小沢岳等の西上州の山々が一望された。山頂ではビールで乾杯し、やきそばとワカメスープで昼食を取りゆっくり山頂で過ごし下山した。山頂にいる間、一人の登山者に会わず下山する準備中に一組の夫婦が登ってきたのみの静かな山頂のひと時を過ごせた。

=この山へのアプローチ=

関越高速を富岡I/Cで降り、R245を甘楽町方面へしばらく走り、小幡方面へ右折して小幡の町を抜け、秋畑の奥で那須大橋の手前で右に林道を行くと最高点に広い駐車場がある登山口に着く。ここから1時間ほどで山頂に着く。登山道には途中安全の為に鎖も設置されているが、注意していけば全く問題なく登れる。この林道は下仁田町につながっているので、下仁田町側からも車で入れる。

山頂から荒船山・鹿岳・小沢岳等を望む

甘楽町側の秋畑稲含神社

神社境内にあった甘楽町の説明板

5月3日の例大祭にはここで神楽が奉納されるようだ

この山は前橋や高崎からもその山容を見ることができ、昔から地元の人々に信仰されてきた。山頂付近には下仁田町側に稲含神社、甘楽町側に秋畑稲含神社が祀られている。山頂からの展望は360度で八ヶ岳・浅間山・谷川岳・日光連山が見えるということで展望を楽しみに登ったが、当日は小春日和といった気候で遠景が霞んでしまい展望にはいまいちであったが、八ヶ岳・浅間山や荒船山・鹿岳・小沢岳等の西上州の山々が一望された。山頂ではビールで乾杯し、やきそばとワカメスープで昼食を取りゆっくり山頂で過ごし下山した。山頂にいる間、一人の登山者に会わず下山する準備中に一組の夫婦が登ってきたのみの静かな山頂のひと時を過ごせた。

=この山へのアプローチ=

関越高速を富岡I/Cで降り、R245を甘楽町方面へしばらく走り、小幡方面へ右折して小幡の町を抜け、秋畑の奥で那須大橋の手前で右に林道を行くと最高点に広い駐車場がある登山口に着く。ここから1時間ほどで山頂に着く。登山道には途中安全の為に鎖も設置されているが、注意していけば全く問題なく登れる。この林道は下仁田町につながっているので、下仁田町側からも車で入れる。

山頂から荒船山・鹿岳・小沢岳等を望む

甘楽町側の秋畑稲含神社

神社境内にあった甘楽町の説明板

5月3日の例大祭にはここで神楽が奉納されるようだ

2005年11月2日:好天に恵まれた1日、紅葉を求めて奥多摩の人気の山「川乗山1364m」から「ソバツブ山1473m」へと軽ハイクに出かけた。

朝8時10分に自宅を車で出発、登山を開始したのが9時52分と遅かったが川乗山頂に11時28分に到着(所要時間1時間36分)。途中紅葉が素晴らしく、また可愛らしいリンドウの花も登山道の端に多く咲いていて好天の中、楽しい山登りとなった。勿論展望も富士山を始め、奥多摩の山々、大菩薩連嶺、雲取山等々申し分なし。昼食を取り1時間山頂にいて、下山したが時間が早いので「ソバツブ山」へ足を伸ばすことにした。東京や埼玉方面から見ると綺麗な三角錐の山容を見せるソバツブ山はその形から分かるように山頂直下が急坂で苦しい登りとなる。川乗山では多くの登山客に会ったがこちらでは誰にも会わず静かな秋の山を堪能できた。車の駐車した所に下山したのが15時6分で我家にはまだ日の高い16時40分に戻った。

今日の行程実績は次の通り。

登山口9:52-稜線出10:27-踊平10:51-川乗山頂11:28(12:27)-ソバツブ山頂13:53(14:09)-登山口15:06

紅葉の尾根道を行く:紅葉の木の後が川乗山

川乗山頂1364m:後方は鷹ノ巣山・六石山方面

時間が遅かったので富士山はやや霞んでしまった

ソバツブ山1473m山頂:遠景は川乗山

朝8時10分に自宅を車で出発、登山を開始したのが9時52分と遅かったが川乗山頂に11時28分に到着(所要時間1時間36分)。途中紅葉が素晴らしく、また可愛らしいリンドウの花も登山道の端に多く咲いていて好天の中、楽しい山登りとなった。勿論展望も富士山を始め、奥多摩の山々、大菩薩連嶺、雲取山等々申し分なし。昼食を取り1時間山頂にいて、下山したが時間が早いので「ソバツブ山」へ足を伸ばすことにした。東京や埼玉方面から見ると綺麗な三角錐の山容を見せるソバツブ山はその形から分かるように山頂直下が急坂で苦しい登りとなる。川乗山では多くの登山客に会ったがこちらでは誰にも会わず静かな秋の山を堪能できた。車の駐車した所に下山したのが15時6分で我家にはまだ日の高い16時40分に戻った。

今日の行程実績は次の通り。

登山口9:52-稜線出10:27-踊平10:51-川乗山頂11:28(12:27)-ソバツブ山頂13:53(14:09)-登山口15:06

紅葉の尾根道を行く:紅葉の木の後が川乗山

川乗山頂1364m:後方は鷹ノ巣山・六石山方面

時間が遅かったので富士山はやや霞んでしまった

ソバツブ山1473m山頂:遠景は川乗山

2005年10月28日:西上州の西の外れ長野県に位置する静かで展望のきく茂来山1718mに霧久保沢コースを使って登る。この山は1978年に浩宮様も登られている。

茂来山の名前の由来(町の資料から):もとは貰井山と書いた。昔八ヶ岳の名前をつけるのに峰の名前が七つしかなかったので東方にある貰井山をもらって八つとして八ヶ岳とした。そこで貰井山→茂来山と呼ばれるようになった由。

高原列車:小海線に沿って走る国道141号線を佐久から清里に向かって行くと佐久穂町辺りから左手に立派な山容の山が見えてくる。茂来山1718mだ。国道299号線に入り、途中から右に林道を走るとゲートの手前の駐車場に出る。ここが登山の出発点となる。しばらく林道を歩くと右に登山口を見る。しばらくは広いなだらかな道を行くと右手に巨大な木を見るがこれは林野庁が選んだ「森の巨人たち百選」に選ばれた「こぶ太郎」と呼ばれる樹齢250年のトチの木だ。道はここから急登となり苦しい登りが続くが稜線に出て右から槙沢コースを合わせれば7分で岩状の360度の展望を持つ山頂だ。眼前に八ヶ岳がその左奥に新雪を戴いた南アルプス(甲斐駒・北岳・間ノ岳・農鳥岳・鳳凰三山)蓼科山の右に穂高・槍・立山・剣・後立山の北アルプスさらに妙高・火打の頸城山塊、四阿山・浅間山、奥秩父連峰等素晴らしい展望だ。今回の行程実績は次の通り。

駐車場850-登山口903-頂上1018(1215)-登山口1308-駐車場1320

国道299号線から見る茂来山

茂来山駐車場から出発する

祠と浩宮様登山碑がある山頂:後方は浅間山

頂上から八ヶ岳(編笠山から蓼科山までずらりと真横に並ぶ)

八ヶ岳の左奥には新雪の南アルプス:甲斐駒・千丈・白峰三山(北岳・間ノ岳・農鳥岳)・鳳凰三山

茂来山の名前の由来(町の資料から):もとは貰井山と書いた。昔八ヶ岳の名前をつけるのに峰の名前が七つしかなかったので東方にある貰井山をもらって八つとして八ヶ岳とした。そこで貰井山→茂来山と呼ばれるようになった由。

高原列車:小海線に沿って走る国道141号線を佐久から清里に向かって行くと佐久穂町辺りから左手に立派な山容の山が見えてくる。茂来山1718mだ。国道299号線に入り、途中から右に林道を走るとゲートの手前の駐車場に出る。ここが登山の出発点となる。しばらく林道を歩くと右に登山口を見る。しばらくは広いなだらかな道を行くと右手に巨大な木を見るがこれは林野庁が選んだ「森の巨人たち百選」に選ばれた「こぶ太郎」と呼ばれる樹齢250年のトチの木だ。道はここから急登となり苦しい登りが続くが稜線に出て右から槙沢コースを合わせれば7分で岩状の360度の展望を持つ山頂だ。眼前に八ヶ岳がその左奥に新雪を戴いた南アルプス(甲斐駒・北岳・間ノ岳・農鳥岳・鳳凰三山)蓼科山の右に穂高・槍・立山・剣・後立山の北アルプスさらに妙高・火打の頸城山塊、四阿山・浅間山、奥秩父連峰等素晴らしい展望だ。今回の行程実績は次の通り。

駐車場850-登山口903-頂上1018(1215)-登山口1308-駐車場1320

国道299号線から見る茂来山

茂来山駐車場から出発する

祠と浩宮様登山碑がある山頂:後方は浅間山

頂上から八ヶ岳(編笠山から蓼科山までずらりと真横に並ぶ)

八ヶ岳の左奥には新雪の南アルプス:甲斐駒・千丈・白峰三山(北岳・間ノ岳・農鳥岳)・鳳凰三山

2005年10月25日:紅葉を求めて谷川岳へ

私にとって5度目の谷川岳登山であるが、紅葉の時期には一度も登っていなかったので今回、紅葉の谷川岳に期待してテーマを「錦秋の谷川岳を登る」と銘打って10/25早朝4時に我家を車で出発した。今年は紅葉が10日ほど遅れているとのことでこの日となった次第。谷川岳ロープウェイ下駐車場に5時25分到着。以前の野外駐車場は立派な屋内立体駐車場になっていた。今回は巌剛新道から登頂し天神尾根を下りロープウェイ下を下って駐車場に戻るコースをとった。行程実績は次の通り。

駐車場5:35-巌剛新道入口6:00-ラクダのコル(西黒出合)7:56(8:23)-トマノ耳9:35(9:42)-谷川岳山頂(オキノ耳)9:53(10:12)-トマノ耳10:24-(途中昼食)-二股出合11:55ー天神平ロープウェイ駅12:25(12:40)-駐車場13:35

巌剛新道は登るに従い展望が開け、朝日がマチガ沢東尾根に当り、紅葉が大変美しい対岸の白毛門・朝日岳がせりあがってくるとやがて稜線上に出る。西黒尾根ラクダのコルで双耳峰の谷川岳のトマノ耳・オキノ耳の素晴らしい展望台である。両耳がおいでおいでと私達を招いているようだ。北には白毛門・朝日岳、清水峠その奥に新雪を抱いた巻機山も見えている。その他榛名・赤城・男体山などの展望を楽しみ25分ほど休んで岩場の連続する稜線を登る。氷河の傷跡を残す大きなスラブを越えさらにザンゲ岩を過ぎると傾斜も緩み左下に肩の小屋を見ればすぐ1963mトマノ耳だ。数日前に降った新雪があちこちに残っており冷たい風が強く手もかじかむような寒さだ。少し休んで目の前の谷川岳山頂1977mオキノ耳へは10分だ。15分ほどで寒さの為山頂を退却し下山。肩の小屋から天神尾根を下るがケーブルで来た登山客が次から次へと登ってくる。紅葉の谷川は大変な人気の山である。ケーブル天神平駅からロープウェイに乗らず、その下を歩いて下り55分で駐車場へ着いた。ロープウェイ下当りの紅葉はまだ早く青葉が目立つ。今年の紅葉は本当に遅い。駐車場へは13時35分に戻ったため、我家にはまだ陽のあるうちに帰り着き今回の谷川岳登山を終えた。

マチガ沢東尾根に朝日が当り紅葉が映える

西黒尾根ラクダの背から見たトマノ耳とオキノ耳

ラクダの背から右に朝日岳、左に清水峠付近 中央奥には新雪の巻機山も見えている

トマノ耳1963mから谷川岳山頂オキノ耳を見る

オキノ耳1977mからトマノ耳 左奥は天神尾根 赤い実はナナカマドの実

ロープウェイ下の紅葉 上方にケーブルカーが見える

私にとって5度目の谷川岳登山であるが、紅葉の時期には一度も登っていなかったので今回、紅葉の谷川岳に期待してテーマを「錦秋の谷川岳を登る」と銘打って10/25早朝4時に我家を車で出発した。今年は紅葉が10日ほど遅れているとのことでこの日となった次第。谷川岳ロープウェイ下駐車場に5時25分到着。以前の野外駐車場は立派な屋内立体駐車場になっていた。今回は巌剛新道から登頂し天神尾根を下りロープウェイ下を下って駐車場に戻るコースをとった。行程実績は次の通り。

駐車場5:35-巌剛新道入口6:00-ラクダのコル(西黒出合)7:56(8:23)-トマノ耳9:35(9:42)-谷川岳山頂(オキノ耳)9:53(10:12)-トマノ耳10:24-(途中昼食)-二股出合11:55ー天神平ロープウェイ駅12:25(12:40)-駐車場13:35

巌剛新道は登るに従い展望が開け、朝日がマチガ沢東尾根に当り、紅葉が大変美しい対岸の白毛門・朝日岳がせりあがってくるとやがて稜線上に出る。西黒尾根ラクダのコルで双耳峰の谷川岳のトマノ耳・オキノ耳の素晴らしい展望台である。両耳がおいでおいでと私達を招いているようだ。北には白毛門・朝日岳、清水峠その奥に新雪を抱いた巻機山も見えている。その他榛名・赤城・男体山などの展望を楽しみ25分ほど休んで岩場の連続する稜線を登る。氷河の傷跡を残す大きなスラブを越えさらにザンゲ岩を過ぎると傾斜も緩み左下に肩の小屋を見ればすぐ1963mトマノ耳だ。数日前に降った新雪があちこちに残っており冷たい風が強く手もかじかむような寒さだ。少し休んで目の前の谷川岳山頂1977mオキノ耳へは10分だ。15分ほどで寒さの為山頂を退却し下山。肩の小屋から天神尾根を下るがケーブルで来た登山客が次から次へと登ってくる。紅葉の谷川は大変な人気の山である。ケーブル天神平駅からロープウェイに乗らず、その下を歩いて下り55分で駐車場へ着いた。ロープウェイ下当りの紅葉はまだ早く青葉が目立つ。今年の紅葉は本当に遅い。駐車場へは13時35分に戻ったため、我家にはまだ陽のあるうちに帰り着き今回の谷川岳登山を終えた。

マチガ沢東尾根に朝日が当り紅葉が映える

西黒尾根ラクダの背から見たトマノ耳とオキノ耳

ラクダの背から右に朝日岳、左に清水峠付近 中央奥には新雪の巻機山も見えている

トマノ耳1963mから谷川岳山頂オキノ耳を見る

オキノ耳1977mからトマノ耳 左奥は天神尾根 赤い実はナナカマドの実

ロープウェイ下の紅葉 上方にケーブルカーが見える

2005年10月13日:大弛峠から金峰山・国師岳・北奥千丈岳へ

天高き快晴の秋空に導かれて奥秩父の名峰を訪ね「金峰山2598m」「国師岳2592m」そして奥秩父連峰の最高峰である「北奥千丈岳2601m」登山を行った。私にとっては金峰山は4度目になるが、最初は富士見平から2度目は子供連れのため大弛峠から3度目は廻り目平からそして今回は晴天が予想されたので、山頂でゆっくりするために楽をさせてもらい「大弛峠」を起点にした。行程は次の通り。

大弛峠605-朝日峠630-朝日岳手前岩場653(702)ー朝日岳710(728)-鉄山山頂753-縦走路合流758-金峰山820(1000)-朝日岳1050(1055)-朝日峠1119-大弛峠1144(1154)-前国師岳1227(1229)-国師岳1238(昼食1314)ー北奥千丈岳1324(1400)-(夢の庭園経由)-大弛峠1435

この日は絶好の展望日和で富士山は勿論、南ア、中ア、北ア(剣、立山、後立山)、御岳、白山、乗鞍、八ヶ岳、頸城山塊、浅間連峰、草津白根、岩菅、苗場、谷川連峰、平ヶ岳、燧ヶ岳、日光連山、大菩薩連嶺、丹沢山塊、三ッ峠、箱根の山々等々枚挙に暇なしといった所で深田百名山の1/3は軽く越える数の名山が見えていた。

方位板のある金峰山頂から富士山

金峰山のシンボル「五丈岩」の背後にズラリと並ぶ南アの名峰群

右から甲斐駒、千丈、北岳、間ノ岳、農鳥岳、塩見、荒川中岳、悪沢。聖岳、光岳は五丈岩に隠れている

金峰山頂から八ヶ岳。八ヶ岳左端奥に乗鞍さらに左には木曾の御嶽山。右端手前の岩峰は瑞牆山

国師岳2592m:遠く南アルプスが浮かぶ

奥秩父連峰の最高峰:北奥千丈岳2601m山頂から左端に金峰山(五丈岩が見える)、遠景は八ヶ岳、右端中景は小川山

天高き快晴の秋空に導かれて奥秩父の名峰を訪ね「金峰山2598m」「国師岳2592m」そして奥秩父連峰の最高峰である「北奥千丈岳2601m」登山を行った。私にとっては金峰山は4度目になるが、最初は富士見平から2度目は子供連れのため大弛峠から3度目は廻り目平からそして今回は晴天が予想されたので、山頂でゆっくりするために楽をさせてもらい「大弛峠」を起点にした。行程は次の通り。

大弛峠605-朝日峠630-朝日岳手前岩場653(702)ー朝日岳710(728)-鉄山山頂753-縦走路合流758-金峰山820(1000)-朝日岳1050(1055)-朝日峠1119-大弛峠1144(1154)-前国師岳1227(1229)-国師岳1238(昼食1314)ー北奥千丈岳1324(1400)-(夢の庭園経由)-大弛峠1435

この日は絶好の展望日和で富士山は勿論、南ア、中ア、北ア(剣、立山、後立山)、御岳、白山、乗鞍、八ヶ岳、頸城山塊、浅間連峰、草津白根、岩菅、苗場、谷川連峰、平ヶ岳、燧ヶ岳、日光連山、大菩薩連嶺、丹沢山塊、三ッ峠、箱根の山々等々枚挙に暇なしといった所で深田百名山の1/3は軽く越える数の名山が見えていた。

方位板のある金峰山頂から富士山

金峰山のシンボル「五丈岩」の背後にズラリと並ぶ南アの名峰群

右から甲斐駒、千丈、北岳、間ノ岳、農鳥岳、塩見、荒川中岳、悪沢。聖岳、光岳は五丈岩に隠れている

金峰山頂から八ヶ岳。八ヶ岳左端奥に乗鞍さらに左には木曾の御嶽山。右端手前の岩峰は瑞牆山

国師岳2592m:遠く南アルプスが浮かぶ

奥秩父連峰の最高峰:北奥千丈岳2601m山頂から左端に金峰山(五丈岩が見える)、遠景は八ヶ岳、右端中景は小川山

2005年6月1日:奥秩父最東の2000m峰「雲取山」から残雪の富士山

新緑濃い「後山林道」終点にPし「三条の湯」から三条ダルミを経て「雲取山」に向かった。この日は山頂から残雪を乗せた南アルプス連峰や富士山を望むことができた。

「雲取山」:標高2017m 一般に東京都の最高峰と言われているが、埼玉県・山梨県・東京都の境界に位置する奥多摩というか一応奥秩父の1峰に入れられる奥秩父連峰の最東端にある最後の2000m峰である。金峰山・国師岳・甲武信岳の奥秩父の名峰を縦走して日本三大峠の一つ(注:参照)雁坂峠を経て雲取山で最後の2000m峰に至る。ここからは尾根が分かれ、一つは秩父三峰へ又途中芋ノ木ドッケで長沢背稜から奥多摩山稜の川乗山、棒ノ峰へもう一方は石尾根となり七ッ石山を経て氷川の駅(JR奥多摩駅)へと標高を落として行く。いずれにしろ雲取山は深田百名山に指定されたことには関係なく昔から多くの登山者に親しまれ登られている。私もそれほど多いとはいえないが、自宅から近いこと又比較的登り易いこともあり結構何度も登っている山の一つである。

注:日本三大峠は大きく分けて2つの説がある

①針ノ木峠(北ア)・三伏峠(南ア)・雁坂峠(奥秩父)

②針ノ木峠(北ア)・夏沢峠(八ッ岳)・雁坂峠(奥秩父)

雁坂峠は標高が2082mと最も低いが昔から物資の輸送の外、三峰神社や秩父観音札所巡礼の道として大いに利用された由緒ある峠である。

撮影:2005年6月1日雲取山(2017m)山頂から富士山

新緑濃い「後山林道」終点にPし「三条の湯」から三条ダルミを経て「雲取山」に向かった。この日は山頂から残雪を乗せた南アルプス連峰や富士山を望むことができた。

「雲取山」:標高2017m 一般に東京都の最高峰と言われているが、埼玉県・山梨県・東京都の境界に位置する奥多摩というか一応奥秩父の1峰に入れられる奥秩父連峰の最東端にある最後の2000m峰である。金峰山・国師岳・甲武信岳の奥秩父の名峰を縦走して日本三大峠の一つ(注:参照)雁坂峠を経て雲取山で最後の2000m峰に至る。ここからは尾根が分かれ、一つは秩父三峰へ又途中芋ノ木ドッケで長沢背稜から奥多摩山稜の川乗山、棒ノ峰へもう一方は石尾根となり七ッ石山を経て氷川の駅(JR奥多摩駅)へと標高を落として行く。いずれにしろ雲取山は深田百名山に指定されたことには関係なく昔から多くの登山者に親しまれ登られている。私もそれほど多いとはいえないが、自宅から近いこと又比較的登り易いこともあり結構何度も登っている山の一つである。

注:日本三大峠は大きく分けて2つの説がある

①針ノ木峠(北ア)・三伏峠(南ア)・雁坂峠(奥秩父)

②針ノ木峠(北ア)・夏沢峠(八ッ岳)・雁坂峠(奥秩父)

雁坂峠は標高が2082mと最も低いが昔から物資の輸送の外、三峰神社や秩父観音札所巡礼の道として大いに利用された由緒ある峠である。

撮影:2005年6月1日雲取山(2017m)山頂から富士山

2005年9月17-18日:超!久し振りに南アルプス「鳳凰三山」を訪問した。以前訪問時は青木鉱泉から夜叉神峠へ下ったが、今回は夜叉神峠から白鳳峠ー広河原のルートをとった。連休の為小屋がある程度混むことは承知の上で「鳳凰小屋」を予約して16日夜出発。夜叉神峠Pに駐車、翌早朝登山開始。行程実績は次の通り。

1日目:夜叉神峠P430-夜叉神峠533(547)-杖立峠708-苺平835-南御室小屋905(920)-森林限界1010(1017)ー薬師岳小屋1028(1037)-薬師岳1045昼食(1132)ー観音岳1151(1223)-鳳凰小屋分岐1239-赤抜沢ノ頭1314(1330)-地蔵岳1337(1357)-鳳凰小屋1425(泊)

2日目:鳳凰小屋422-地蔵岳520ご来光(534)ー赤抜沢ノ頭540朝食(610)ー高嶺654(757)-白鳳峠838(840)-南アルプス林道出1035-広河原バス停1043=(バス)1200-夜叉神峠1242

<1日目>早朝暗い中を出発、小1時間で夜叉神峠着、朝日に白峰三山(北岳・間ノ岳・西農鳥岳ー農鳥岳)が輝いている。さすがにヤナギランは終わっている

小憩後しばらく林間を緩やかに登って行くと何の変哲も無い「杖立峠」を通過。やや下り登り返して更に行くとトリカブト咲くポッカリと開けた箇所に出る。白峰三山が素晴らしい所だ(杖立峠と苺平の中間当りか:下写真)

さらに林間を緩く登ると右に千頭星・甘利山方面を分けるとすぐ苺平(辻山直下)だ。辻山は巻いて下って行けば「南御室小屋」が明るく開けた鞍部に建っている。小屋の裏手から登り返すと森林限界だ。砂払岳から花崗岩の間を下ると「薬師岳小屋」がある。周囲は真っ赤に色づいた実をつけたナナカマドが多い。ここから8分で花崗岩の屑が敷詰められた真っ白な小広い薬師岳山頂となる。

<薬師岳山頂直下:右に薬師岳、左に観音岳 薬師岳小屋が下方に見える>

この辺りから白峰三山の頂上付近にややガスが出始めてきた。振返ると富士山がひときは高く秀麗な姿を見せている。

<薬師岳山頂から右:観音岳2840m中央:アサヨ峰2799m左:仙丈ヶ岳3033m>

<観音岳山頂より右オベリスク中央に赤抜沢の頭左にアサヨ峰奥に甲斐駒>

薬師岳山頂で焼きそばの昼食後、白砂の稜線漫歩ですぐ三山最高峰の「観音岳2840mとなる。山頂は花崗岩の巨岩で埋まり狭い。大展望を楽しみ、次の地蔵岳へ向かう。この間は大きく下り登り返すことになり、ややきつい。どんどん下り最低鞍部から右へ鳳凰小屋への近道を分け、登り返して行くと「赤抜沢ノ頭2750m」に出る。早川尾根の起点だ。眼前にオベリスクが立ちはだかっている。

やや下るとお地蔵様が立ち並ぶ白砂のオベリスク直下となる。オベリスクが地蔵岳山頂2764mとなるが、私には残念ながら岩のTOPまで登れないので、ロープの下まで行って戻る。ここから急なガレ場を下って28分で今夜の宿「鳳凰小屋」に着く。ここで偶然にも我街の山岳会の団体に出会う。顔見知りの人が6名ほど参加しており、しばし山談義に講ずる。カレーライスに舌鼓を打ち、あすも晴天であることを確信して眠りにつく。

<2日目>

満点の星空を眺めて朝4:22出発、昨日下った道を登り返し、オベリスク下でご来光を向かえる。富士山が観音岳山頂の左肩に浮かんでいる。赤抜沢の頭で白峰三山・千丈・甲斐駒・荒川岳・八ヶ岳・奥秩父等の山々を眺めながら朝食。

<オベリスク直下からご来光を拝す>

早川尾根に入り、高嶺を目指す。一旦下って登り返すと43分で高嶺2779m着。ここも大展望地だ。眼下に広河原の駐車場そこから大樺沢が突上げた所に3192mの日本第2の高峰「北岳」が聳え、間ノ岳3189mそして(西)農鳥岳と白峰三山を形成さらにその奥には荒川三山(悪沢岳・中岳・前岳)がそして間ノ岳と西農鳥の間に塩見岳もわずかに頭を見せている。

<高嶺山頂から白峰三山を望む>

1時間の休憩後広河原12時のバスに乗るべく出発。高嶺からはホシガラスが飛び交う露岩のハイマツ帯を急激に下る。鞍部の「白鳳峠」は何の変哲も無いコメツガ林の中にある。ここで早川尾根に別れを告げ左に下る。すぐに林は切れ岩の累々たる中を下るようになる。それも終わり森林帯に入ると所々に梯子の付いた急激な岩混じりの下りが林道まで続く。2時間で南アルプス林道に降り立ち、数分で広河原のバス停に到着10時43分。12時のバスにて夜叉神峠へ戻り、天候に恵まれた2日にわたる鳳凰三山を巡る山行を終えた。

<林の中の白鳳峠:そのまま進むと早川尾根小屋を経てアサヨ峰>

1日目:夜叉神峠P430-夜叉神峠533(547)-杖立峠708-苺平835-南御室小屋905(920)-森林限界1010(1017)ー薬師岳小屋1028(1037)-薬師岳1045昼食(1132)ー観音岳1151(1223)-鳳凰小屋分岐1239-赤抜沢ノ頭1314(1330)-地蔵岳1337(1357)-鳳凰小屋1425(泊)

2日目:鳳凰小屋422-地蔵岳520ご来光(534)ー赤抜沢ノ頭540朝食(610)ー高嶺654(757)-白鳳峠838(840)-南アルプス林道出1035-広河原バス停1043=(バス)1200-夜叉神峠1242

<1日目>早朝暗い中を出発、小1時間で夜叉神峠着、朝日に白峰三山(北岳・間ノ岳・西農鳥岳ー農鳥岳)が輝いている。さすがにヤナギランは終わっている

小憩後しばらく林間を緩やかに登って行くと何の変哲も無い「杖立峠」を通過。やや下り登り返して更に行くとトリカブト咲くポッカリと開けた箇所に出る。白峰三山が素晴らしい所だ(杖立峠と苺平の中間当りか:下写真)

さらに林間を緩く登ると右に千頭星・甘利山方面を分けるとすぐ苺平(辻山直下)だ。辻山は巻いて下って行けば「南御室小屋」が明るく開けた鞍部に建っている。小屋の裏手から登り返すと森林限界だ。砂払岳から花崗岩の間を下ると「薬師岳小屋」がある。周囲は真っ赤に色づいた実をつけたナナカマドが多い。ここから8分で花崗岩の屑が敷詰められた真っ白な小広い薬師岳山頂となる。

<薬師岳山頂直下:右に薬師岳、左に観音岳 薬師岳小屋が下方に見える>

この辺りから白峰三山の頂上付近にややガスが出始めてきた。振返ると富士山がひときは高く秀麗な姿を見せている。

<薬師岳山頂から右:観音岳2840m中央:アサヨ峰2799m左:仙丈ヶ岳3033m>

<観音岳山頂より右オベリスク中央に赤抜沢の頭左にアサヨ峰奥に甲斐駒>

薬師岳山頂で焼きそばの昼食後、白砂の稜線漫歩ですぐ三山最高峰の「観音岳2840mとなる。山頂は花崗岩の巨岩で埋まり狭い。大展望を楽しみ、次の地蔵岳へ向かう。この間は大きく下り登り返すことになり、ややきつい。どんどん下り最低鞍部から右へ鳳凰小屋への近道を分け、登り返して行くと「赤抜沢ノ頭2750m」に出る。早川尾根の起点だ。眼前にオベリスクが立ちはだかっている。

やや下るとお地蔵様が立ち並ぶ白砂のオベリスク直下となる。オベリスクが地蔵岳山頂2764mとなるが、私には残念ながら岩のTOPまで登れないので、ロープの下まで行って戻る。ここから急なガレ場を下って28分で今夜の宿「鳳凰小屋」に着く。ここで偶然にも我街の山岳会の団体に出会う。顔見知りの人が6名ほど参加しており、しばし山談義に講ずる。カレーライスに舌鼓を打ち、あすも晴天であることを確信して眠りにつく。

<2日目>

満点の星空を眺めて朝4:22出発、昨日下った道を登り返し、オベリスク下でご来光を向かえる。富士山が観音岳山頂の左肩に浮かんでいる。赤抜沢の頭で白峰三山・千丈・甲斐駒・荒川岳・八ヶ岳・奥秩父等の山々を眺めながら朝食。

<オベリスク直下からご来光を拝す>

早川尾根に入り、高嶺を目指す。一旦下って登り返すと43分で高嶺2779m着。ここも大展望地だ。眼下に広河原の駐車場そこから大樺沢が突上げた所に3192mの日本第2の高峰「北岳」が聳え、間ノ岳3189mそして(西)農鳥岳と白峰三山を形成さらにその奥には荒川三山(悪沢岳・中岳・前岳)がそして間ノ岳と西農鳥の間に塩見岳もわずかに頭を見せている。

<高嶺山頂から白峰三山を望む>

1時間の休憩後広河原12時のバスに乗るべく出発。高嶺からはホシガラスが飛び交う露岩のハイマツ帯を急激に下る。鞍部の「白鳳峠」は何の変哲も無いコメツガ林の中にある。ここで早川尾根に別れを告げ左に下る。すぐに林は切れ岩の累々たる中を下るようになる。それも終わり森林帯に入ると所々に梯子の付いた急激な岩混じりの下りが林道まで続く。2時間で南アルプス林道に降り立ち、数分で広河原のバス停に到着10時43分。12時のバスにて夜叉神峠へ戻り、天候に恵まれた2日にわたる鳳凰三山を巡る山行を終えた。

<林の中の白鳳峠:そのまま進むと早川尾根小屋を経てアサヨ峰>