「サンタ」はサンタクロース、「さんた」は丁半賭博や花札の世界の符丁で「3」のことで、きょうおめにかかったのが大紀元・日本語版ページのトップ記事タイトルにあったので取り上げてみたデス。

タイトルの文章から「印太」はインド太平洋ということは直感的にわかることだが、「印太」は予想の範囲外でした。

おそらく安倍前総理が提唱し展開した「インド太平洋ダイヤモンド構想」が一般的な認識として受け入れられる以前には、マスコミ用語、地政学用語、社会科学用語でも「印太」というククリはなかったのではと記憶します。

いい時代がすぐそこまで来そうな時に、健康上の理由で政権を降りた安倍晋三総理の遺産は称賛に値する外交戦略であったと認識します。

最近では、かなり健康は回復されたと言論人の発信やSNSから知られるところですが、大変喜ばしい。

数日前の投稿「気を見る力が無かった北方領土問題・It's no use crying over spilled milk の世界」で記述した部分を切り貼りして、投稿を進めたい。

そこでは、ある時期の日本の政権を取り上げた記述で、世紀末の内閣の顔ぶれを見るために記載したものだ。

宮沢喜一 内閣 1991年11月ー1993年8月

細川護煕 内閣 1993年8月ー1994年4月

羽田孜 内閣 1994年4月ー1994年6月

村山富市 内閣 1994年6月ー1996年1月

橋本龍太郎内閣 1996年1月ー1998年7月

小渕恵三 内閣 1998年7月ー2000年4月

細川護煕 内閣 1993年8月ー1994年4月

羽田孜 内閣 1994年4月ー1994年6月

村山富市 内閣 1994年6月ー1996年1月

橋本龍太郎内閣 1996年1月ー1998年7月

小渕恵三 内閣 1998年7月ー2000年4月

この不作ぶりが結果的には、政治の不作為につながったものですが、実はこの流れが形成されたのは、

佐藤栄作政権後に誕生した田中角栄政権から始まる、いわゆる「三角大福」時代で、これが中国史なら春秋時代のようなもで、「大」の大平正芳政権は派閥の首領が参院選挙中に急死、大平派の番頭格である鈴木善幸に派閥は継承され鈴木政権が誕生した。

大平政権から宮澤政権までの系譜は次のようになる。

大平正芳政権

鈴木善幸政権

中曽根康弘政権

竹下 登政権

宇野宗佑政権

海部茂樹政権

宮澤政権

つまり、田中政権から小渕恵三政権までの1972年から世紀末の近い1998年小渕恵三政権まで28年間に15人の政権が乱立し、時代は完全に春秋から戦国時代に変っていたので特筆できる内閣は田中内閣、中曽根内閣位のものであり、

出現したバブル時代をある意味では無難にこなしたような国政政治への影響力殆ど無い軽量内閣が続いたことになる。

余談ですが、各政権時にあった特筆事項への政権の対応を見ることで、その内閣の能力、評価を見える時が結構あるような印象を持っている。

特に国際外交の舞台では、この時代の中曽根政権と、この負の時代の後の第二次安倍政権が存在感を残しており、特に圧倒的な長期政権下でありながら、公明党に足をすくわれ、改憲の「か」の字も足跡に残らなかったは異様というより、奇怪としか評価できない思いがして悔やまれることだ。

さらにそれを思うが故に、「印対」という表記に価値を感じる以上に戦後秩序と言われているパックス・アメリカーナ進化形として「インド太平洋ダイヤモンド構想」があるとすれば、国際秩序とこの地域の地政学的均衡は激変の過程を象徴するようなものだと認識できそうだ。

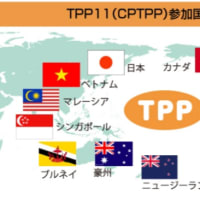

アイキャッチ画像を直近の主要国の知り得た旗幟鮮明を色分けしたつもりです(笑)

画像は、当該記事のとトップに挿入れた仏海軍フリゲート艦で、以下の説明がありました。2021年4月にインド海軍、海上自衛隊、オーストラリア海軍、米国海軍の艦船が参加してインド洋で実施された2021年「ラ・ペルーズ」年次演習で航行訓練を行うフランス海軍のフリゲート「シュルクーフ(FS Surcouf)(デビッド・ジーグラー(DAVID ZEIGLER)三等兵曹/米国海軍)

ちなみにクワッドによるインド洋の合同訓練に参加したフランス艦ですが、フリゲート艦一隻だとしたら、海域護衛を目的とした艦種とすれば、仏軍の関与にまだ不透明感を感じます。