本日、何とか雨は降らなかったけど・・・寒い

寒の戻り🥶

第39回経絡治療学会学術大会in九州

令和7年3月29日(土)30日(日)

アクロス福岡4階、国際会議場開催

11:00〜12:00受付

12:00〜12:30開会式

今回は岡田会長、欠席・・・

岡田会長講演実技が今野正弘副会長の講演実技変更となりました

終了後は懇親会

美味しいかった・・・

お話も

楽しかったですよ〜

長崎のこみね先生と

石川の富田先生と鍼灸のお話しが盛り上がってしまいました〜

夜の中洲、今日はめちゃ寒っ

本日、何とか雨は降らなかったけど・・・寒い

寒の戻り🥶

第39回経絡治療学会学術大会in九州

令和7年3月29日(土)30日(日)

アクロス福岡4階、国際会議場開催

11:00〜12:00受付

12:00〜12:30開会式

今回は岡田会長、欠席・・・

岡田会長講演実技が今野正弘副会長の講演実技変更となりました

終了後は懇親会

美味しいかった・・・

お話も

楽しかったですよ〜

長崎のこみね先生と

石川の富田先生と鍼灸のお話しが盛り上がってしまいました〜

夜の中洲、今日はめちゃ寒っ

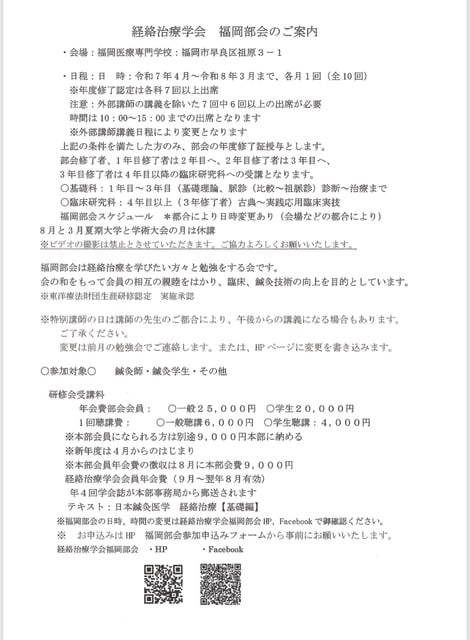

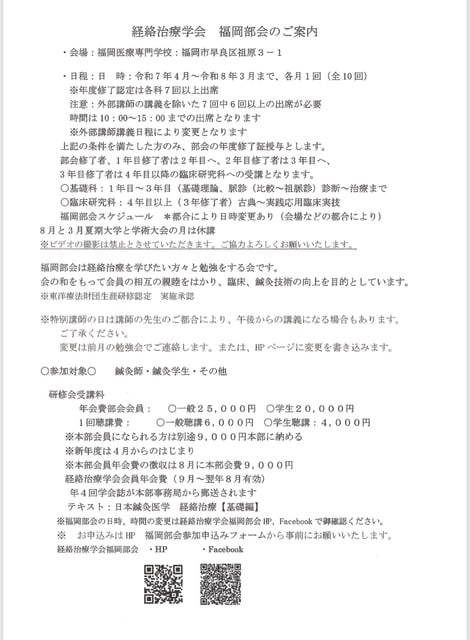

令和7年度(2025年)福岡部会申込受付中

4月から令和7年度(2025)経絡治療学会福岡部会開催

(2025年)経絡治療学会 福岡部会の開催

令和7年4月~令和8年3月までの10回となります。

日程は下記に記載、ご確認ください

※8月夏期大学・3月は学術大会のため休講

令和7年度第1回目研修会

4月13日(日)開催

福岡医療専門学校開催予定

岡田明三会長講演臨床実技

10:00~12:00『経絡治療総論』『日本の鍼灸のこれから』

13:00~15:30『リウマチについて』『臨床実技供覧』

2週間後は・・・

経絡治療学会学術大会

大会終了後は

対馬へ

今回はまだ行っていないところも行きたいな

「万葉の時代の港」とも言われる、

対馬市美津島町小船越(こふなこし)地区にある、西漕手(にしのこいで)

西漕手は遣隋使や遣唐使(初期)の時代にも使われていた港で、

文字通りの「船越」の役割を果たしていたらしい

ブラタモリ対馬編でも放送していたよね

https://kacchell-tsushima.net/archives/7048

私達がやっている鍼灸は、前漢時代(BC206 - AD8)に編纂された中国最古の医学書とよばれている

『黄帝内経』にも記載がある中国の伝統医学です。

日本には遣隋使や遣唐使の伝来とともに伝えられたといわれ、

その後独自の発展を遂げ、日本独自に発展してきた日本伝統鍼灸治療なのですよ

4月から令和7年度(2025)経絡治療学会福岡部会開催

(2025年)経絡治療学会 福岡部会の開催

令和7年4月~令和8年3月までの10回となります。

日程は下記に記載、ご確認ください

※8月夏期大学・3月は学術大会のため休講

令和7年度第1回目研修会

4月13日(日)開催

福岡医療専門学校開催予定

岡田明三会長講演臨床実技

10:00~12:00『経絡治療総論』『日本の鍼灸のこれから』

13:00~15:30『リウマチについて』『臨床実技供覧』

令和7年度(2025年)福岡部会申込受付中

昨日、令和6年度の経絡治療学会福岡部会が終わりました

ありがとうございました~

また4月から令和7年度がはじまります

4月からのスケジュールが決定次第ホームページに記載いたします

http://www.harikyu-hazukido.com/newpage6.html

お待ちくださいませ

2月9日(日)経絡治療学会福岡部会

令和6年度(最終回10回)

場所:福岡医療専門学校:10:00〜15:00

①基礎科:診断〜治療まで:田畑真一、吉井厚

②臨床研究科:霊枢〜実技:田畑里美

①②合同実技:田畑真一・吉井厚・田畑里美

今年令和6年度も無事に終了いたしました。

来期のスケジュール予定が決定次第にHPアップいたします。

どうぞ宜しくお願い致します。

午前:基礎科と臨床科分けて講義・実技

午後から合同実技

研修会終了後はおかたずけ~

治療室で

研修会で使用した、タオル、毛布などの洗濯です・・・

2月9日(日)経絡治療学会福岡部会

令和6年度(最終回10回)

場所:福岡医療専門学校:10:00〜15:00

①基礎科:診断〜治療まで:田畑真一、吉井厚

②臨床研究科:霊枢〜実技:田畑里美

①②合同実技:田畑真一・吉井厚・田畑里美

準備中

経絡治療学会学術大会in九州」大会

3月29日(土)30日(日)開催です

アクロス福岡4階国際会議場

締め切りは令和7年3月7日(金)

朝からzoom勉強会

傷寒論・・・

終了後、

その後、今日は少し、黄帝内経霊枢の営気と衛気について読んでみました~

葉月堂の患者さんは0歳~90歳代の方、様々な患者さんが来院されますが

毎日の治療でも感じる~症状は同じでもおひとりおひとりは全く違うのですよね

営衛生会遍第十八

黄帝問于岐伯曰。人焉受気。陰陽焉會。何気為営。何気為衞。

黄帝、岐伯に問いて曰く、人は焉(いづく)くに気をうけるのか。何れの気を営と為し、何れの気を衛と為すのか。

営安従生。衞于焉会。老壮不同気。陰陽異位。願聞其会。

営は安(いづ)くより生じ、衛は焉くに会するか。老壮は気を同じくせず。陰陽は位に異にす。願わくば其の会をいかん。

人は精気はどこから受けるのか?陰陽の気はどのように会合するのか?どの気を営気とし、どの気を衛気とするのか?

営気がどのように生成されるのか?衛気はどのように営気と会合するのか?

老人と壮年ではその気の盛衰は同じではないだろうし、昼と夜の気の行る場所も異なる。それを聞きたい。

岐伯荅曰、人受気于穀、穀入于胃、以伝与肺、五蔵六府、皆以受気。

岐伯答える。人は気を穀(食物)に受け、穀は胃に入り、以って肺に伝え与え、五臓六腑、皆以って気を受ける

其清者為営、濁者為衞。営在脉中、衞在脉外、営周不休、五十而復大会。

その清なるもの(精粋な部分)を営と為し、濁なるもの(濁っていて素早く荒々しい部分)を衛と為す、営は脈中に在り、衛を脈に在り、

営周して休まず、五十して復大会す。

陰陽相貫如環無端、衞気行于陰二十五度、行于陽二十五、分為昼夜。

陰陽相貫くこと、環の端なきがごとし、衛気は陰を行くこと二十五度(周)、を行くこと二十五度(周)分かちて昼夜と為す。

故気至陽而起、至陰而止。故曰、日中而陽隴為重陽、夜半而陰隴為重陰。

故に気陽に至りて起こり、陰至りて止まる、故に曰く、日中して陽隴(さかん)なるを重陽となし、夜半にして陰隴(さかん)となるを重陰と為すと。

故太陰主内、太陽主外、各行二十五度、分為昼夜。

故に太陰は内を主り、太陽は外を主り、各々行ること二十五度(周)分かちて昼夜と為す。

夜半為陰隴、夜半後而為陰衰、平旦陰尽而陽受気矣。

夜半を陰隴(さかん)となし、夜半後にして陰衰うとなし、平旦陰尽きて陽、気を受く。

日中而陽隴、日西而陽衰、日入陽尽而陰受気矣。

日中を陽隴んと為し、日西のして陽衰え、日入りして陽尽きて陰、気を受く。

夜半而大会、万民皆臥。命曰合陰。平旦陰尽而陽受気。

夜半して大会し、(夜中は陰陽の気が会合)万民皆臥す(みな眠っている)。命つけて合陰と曰う、平旦陰尽きて陽、気を受る。

如是無已、与天地同紀。

このごとく已(や)むことなく、天地と紀を同じくす。

黄帝曰、老人之不夜瞑者、何気使然。少壮之人、不尽瞑者、何気使然。

黄帝曰く、老人の夜瞑せざる者は、何の気か然らしむる。少壮の人、昼瞑せざるものは何の気か然らしむる。(若い人は眠くならないのはどの気の作用?)

岐伯答曰、壮者之気血盛、其肌肉滑、気道通、営衞之行不失其常、故昼精而夜瞑。

岐伯答えて曰く、壮者は気血が旺盛で、その肌肉滑らかにして、気道通り、営衛の行くやその常を失わず(運行が順調)、故に昼精にして夜瞑す。

老者之気血衰、其肌肉枯、気道渋、五蔵之気相搏、

老者の気血衰え、その気肉枯れ、気道渋り、五臓の気相搏(薄)消耗し

其営来気衰少、而衞気内伐、故昼不精、夜不眠。

その営気衰少し、衛気内伐(う)つ、衛気の中に入って乱す、故に昼に精ならず(精神不調)、夜不眠。