お盆さんは地域によっても(家々によっても)異なりますが、我が家は今日が迎え火です。旧は8月が一般的で、盆踊りなど帰省もこの時期になります。

おがらを焚いてご先祖をお迎えいたします。

とおり行く方や子どもたちは、何をしているんだろうと不思議そうに見ています。集合住宅やマンションなどでは出来ないでしょうね。

この火が消えかかって、跨ぐと下の病気になりにくいとの謂れもあります。

寺の住職が来られて読経していただきます。その後私たちのお焼香になります。

そんな風習?が未だに続いていますが、私の代で終わるのでしょう。

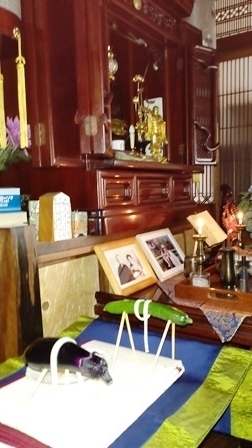

仏壇にはいろいろとお飾りもします。

精霊馬(しょうりょううま)*キュウリやナスで作った馬も飾りますが、このようなわらで出来ているモノは、ほとんどが中国製です。

今年は家で作ったものを飾りました。

キュウリの馬に乗って早く来ていただき、ナスの牛でゆっくり帰っていただく…ためです。

地域によっては、うどん・素麺・麻紐などをかけます。女房の実家ではほうとうを作る時に太めに切って、茹でずに乗せると言っていました。我が家ではそうめんを乗せました。

この精霊馬(しょうりょううま)は乗り物であり、ご先祖様が乗り降りしやすいように手綱を掛けるという考えが一般的なようです。

なぜ「うどんや素麺」なのか?ですが、白い麺類は「清浄」「お供え」「結界の象徴」とされるため、神仏の世界でもよく使われいるからでしょう。

お盆時期に食べる「そうめん」なども、実はお精霊(しょうりょう)様へのお供えの一つとされています。

また、ホウズキは自然界の灯り(目印)として、仏壇にがざります。

また、お盆さんようの花もなども飾りますが、昨日も買い求めに行って値段も随分高くなりましたね。ホウズキ1本でも1000円になります、

なんのお構えもしませんが、手を合わせてよくお出でいただきましたと、日ごろの感謝をするだけです。

そして、16日は送り火です。このように風習(伝統)を続けるのも、家主の務めだと思っています。

この自然界の灯りであるホウズキも、これで処分ではもったいないですね。

私は使い終えたホウズキをバケツの水に浸けるて(腐らせて自然に表皮を落とす)、2週間ほどで繊維質だけが残り、実が浮かび上がります。

そして、きれいに水洗いして、乾燥させると繊細なレース状のホウズキに仕上がります。

室内に飾ったり、パチリして額に入れて飾ったりもします。

昔から「精霊を導く灯り」とされ、提灯の代わりに飾られるホウズキですが、このようにちょっと加工すると、「自然界の灯り」が「心の灯り」として残るのも良いもかと思います。

命が朽ちてもなお形を変え、心に残るというような「いのちの循環」の美しさが感じます。

yuki77

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます