浮世絵版画は、摺られて200年近くの年月が経過していますので、

経年変化による古色によって、

その画趣は一段と輝きを増しています。

歌川広重画 「東海道五十三次」(保永堂版)

オリジナル版の画像でご鑑賞ください。

(日本橋~箱根)

広重 「東海道五十三次」 日本橋・朝之景

広重 「東海道五十三次」 日本橋・朝之景

左右に開かれた大木戸を前景にして、

お江戸日本橋七ツ立ち(朝立ち)の大名行列と、行き交う町人たちの様子です。

朝焼けに浮かぶ背景の町並みも丁寧に描かれています。

広重 「東海道五十三次」 品川・日之出

広重 「東海道五十三次」 品川・日之出

手前は八つ山下の街道、左手に袖ヶ浦のひらかれた海。

朝焼けのもと、大名行列を見送る品川宿と、出船入り船の活気ある風景です。

広重 「東海道五十三次」 川崎・六郷渡舟

広重 「東海道五十三次」 川崎・六郷渡舟

手前は六郷川(多摩川)、対岸は川崎宿。

遠くに白雪の富士山を眺めて渡る渡し舟の様子です。

広重 「東海道五十三次」 神奈川・台之景

広重 「東海道五十三次」 神奈川・台之景

海沿いの丘陵地にあった神奈川宿。坂の向こうは横浜村。

遠くに磯子、金沢をのぞんで、漁船が行き交う港の風景が広がっています。

広重 「東海道五十三次」 保土ヶ谷・新町橋

広重 「東海道五十三次」 保土ヶ谷・新町橋

江戸を出て最初の宿泊地であった保土ヶ谷の宿。手前は新町橋。

たくさんの旅篭が並んでいたようです。

のどかな田園風景を背景にして、行き交う街道の賑わいを描いています。

広重 「東海道五十三次」 戸塚・元町別道

広重 「東海道五十三次」 戸塚・元町別道

戸塚宿は「かまくら道」との分岐点。

柏尾川にかかっていた吉田橋と、餅菓子で有名だった茶店「こめや」。

趣のある人物描写と、丁寧に描かれた遠景が印象的です。

広重 「東海道五十三次」 藤沢・遊行寺

広重 「東海道五十三次」 藤沢・遊行寺

遠景が遊行寺。橋は藤沢橋、鳥居は江ノ島弁天の第一鳥居。

この街道は、遊行寺,江ノ島弁天、大山神社詣での人々や東海道、鎌倉道の

旅人が行き交った。

広重 「東海道五十三次」 平塚・縄手道

広重 「東海道五十三次」 平塚・縄手道

平坦な相模平野の水田風景に、こんもりとした高麗山と富士山の白い稜線。

縄手道(あぜ道)沿いに絶妙に配された松並木が、後ろの風景をひきたてています。

広重 「東海道五十三次」 大磯・虎ヶ雨

広重 「東海道五十三次」 大磯・虎ヶ雨

大粒の雨模様。松並木がつづく大磯宿の手前 。

右は高麗山の麓、左手には相模灘の白い水平線。

「虎ヶ雨」は、ここ大磯の悲恋伝説のひと虎御前の涙雨なのでしょうか。

広重 「東海道五十三次」 小田原・酒匂川

広重 「東海道五十三次」 小田原・酒匂川

東海道の難所のひとつ、酒匂川の川渡しの様子です。

遠くに、箱根の山並みを背景にして小田原の宿場町が広がっています。

当時の人たちの旅の苦労がしのばれます。

広重 「東海道五十三次」 箱根・湖水図

広重 「東海道五十三次」 箱根・湖水図

芦ノ湖の湖畔から、駒ケ岳、双子山の山裾を縫って街道が通っています。

青々と一望にひろがる湖面。遠くに白雪の富士。

岩肌の色使いがあざやかです。

広重 「東海道五十三次」 沼津・黄昏図

広重 「東海道五十三次」 沼津・黄昏図  広重 「東海道五十三次」 原・朝之富士

広重 「東海道五十三次」 原・朝之富士 広重 「東海道五十三次」 吉原・左富士

広重 「東海道五十三次」 吉原・左富士

広重 「東海道五十三次」 蒲原・夜之雪

広重 「東海道五十三次」 蒲原・夜之雪 広重 「東海道五十三次」 蒲原・夜之雪

広重 「東海道五十三次」 蒲原・夜之雪 広重 「東海道五十三次」 由井・薩多嶺

広重 「東海道五十三次」 由井・薩多嶺 広重 「東海道五十三次」 興津・興津川

広重 「東海道五十三次」 興津・興津川 広重 「東海道五十三次」 江尻・三保遠望

広重 「東海道五十三次」 江尻・三保遠望 広重 「東海道五十三次」 府中・安倍川

広重 「東海道五十三次」 府中・安倍川 広重 「東海道五十三次」 丸子・名物茶店

広重 「東海道五十三次」 丸子・名物茶店 広重 「東海道五十三次」 岡部・宇津之山

広重 「東海道五十三次」 岡部・宇津之山

広重 「東海道五十三次」 嶋田・大井川駿岸

広重 「東海道五十三次」 嶋田・大井川駿岸

広重 「東海道五十三次」 金谷・大井川遠岸

広重 「東海道五十三次」 金谷・大井川遠岸 広重 「東海道五十三次」 日坂・佐夜ノ中山

広重 「東海道五十三次」 日坂・佐夜ノ中山 広重 「東海道五十三次」 掛川・秋葉山遠望

広重 「東海道五十三次」 掛川・秋葉山遠望 広重 「東海道五十三次」 袋井・出茶屋ノ図

広重 「東海道五十三次」 袋井・出茶屋ノ図 広重 「東海道五十三次」 見附・天竜川図

広重 「東海道五十三次」 見附・天竜川図 広重 「東海道五十三次」 浜松・冬枯ノ図

広重 「東海道五十三次」 浜松・冬枯ノ図 広重 「東海道五十三次」 舞坂・今切真景

広重 「東海道五十三次」 舞坂・今切真景 広重 「東海道五十三次」 荒井・渡舟ノ図

広重 「東海道五十三次」 荒井・渡舟ノ図 広重 「東海道五十三次」 白須賀・汐見阪図

広重 「東海道五十三次」 白須賀・汐見阪図

広重 「東海道五十三次」 吉田・豊川ノ橋

広重 「東海道五十三次」 吉田・豊川ノ橋

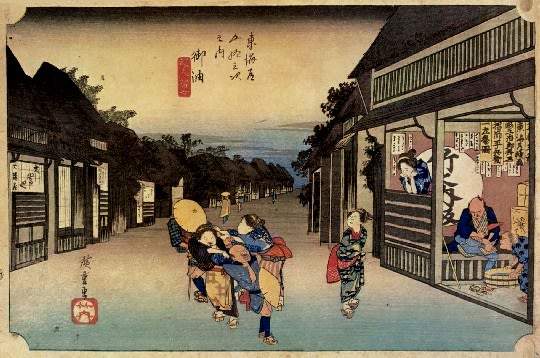

広重 「東海道五十三次」 御油・旅人留女

広重 「東海道五十三次」 御油・旅人留女 広重 「東海道五十三次」 赤坂・旅舎招婦ノ図

広重 「東海道五十三次」 赤坂・旅舎招婦ノ図 広重 「東海道五十三次」 藤川・棒鼻ノ図

広重 「東海道五十三次」 藤川・棒鼻ノ図 広重 「東海道五十三次」 岡崎・矢矧之橋

広重 「東海道五十三次」 岡崎・矢矧之橋 広重 「東海道五十三次」 池鯉鮒・首夏馬市

広重 「東海道五十三次」 池鯉鮒・首夏馬市 広重 「東海道五十三次」 鳴海・名物有松絞

広重 「東海道五十三次」 鳴海・名物有松絞 広重 「東海道五十三次」 宮・熱田神事

広重 「東海道五十三次」 宮・熱田神事 広重 「東海道五十三次」 桑名・七里渡口

広重 「東海道五十三次」 桑名・七里渡口 広重 「東海道五十三次」 四日市・三重川

広重 「東海道五十三次」 四日市・三重川

広重 「東海道五十三次」 庄野・白雨

広重 「東海道五十三次」 庄野・白雨  広重 「東海道五十三次」 亀山・雪晴

広重 「東海道五十三次」 亀山・雪晴 広重 「東海道五十三次」 関・本陣早立

広重 「東海道五十三次」 関・本陣早立 広重 「東海道五十三次」 阪之下・筆捨嶺

広重 「東海道五十三次」 阪之下・筆捨嶺 広重 「東海道五十三次」 土山・春之雨

広重 「東海道五十三次」 土山・春之雨 広重 「東海道五十三次」 水口・名物干瓢

広重 「東海道五十三次」 水口・名物干瓢 広重 「東海道五十三次」 石部・目川ノ里

広重 「東海道五十三次」 石部・目川ノ里 広重 「東海道五十三次」 草津・名物立場

広重 「東海道五十三次」 草津・名物立場 広重 「東海道五十三次」 大津・走井茶店

広重 「東海道五十三次」 大津・走井茶店 広重 「東海道五十三次」 京師・三条大橋

広重 「東海道五十三次」 京師・三条大橋