(ブログ目次へ)

このコメント・ボード(2)はコメント・ボード(1)が長くなったので増設しました。

このボードの素性

ブログはテーマ以外へコメントするには向いていないので

テーマを特定しないコメント・ボードを用意してみました。

掲示板を用意する程にならないつもりですが、なればまた再考いたします。

このコメント・ボード(2)はコメント・ボード(1)が長くなったので増設しました。

このボードの素性

ブログはテーマ以外へコメントするには向いていないので

テーマを特定しないコメント・ボードを用意してみました。

掲示板を用意する程にならないつもりですが、なればまた再考いたします。

これについては経緯その他、私には分かりません。

千早赤阪村は、ネガティブリストでなく、ごく少数のポジティブリスト型だと聞いています。

登山禁止を徹底すれば魅力的な道は皆無になるでしょうから山頂は閑古鳥の繁殖地として有名になるかも知れませんね。

私は河内長野側、和歌山側、奈良側にも目を向けてピークハントにこだわらない楽しみ方がもっと増えても良いかと思います。

1.「登山道を歩くだけでなく、沢から山へと歩き回り、ごみ等で山を荒らし水源を汚染したり、路上駐車をしたり」という村の方の声。

また

2.「私も千早城趾から金剛山頂に至る道筋に杉山を持っていますが、沢山の登山者が通られるため道が掘れて、雨が降るとその道が川状になり、山崩れのもとになっています。」

私(かんりにん)は千早本道は過去2度しか通ったことが有りませんので的を射てないかもしれませんが、水流でえぐられて植林が倒れたのかと思う部分を見かけたことがあります。

山主さんの立場なら思いは複雑であろうことは容易に想像できます

通称「あなぐま」と、通には言われている道がありますけれど、そこも通行禁止でしょうか?

というより、思い出したのは、何で「あなぐま」なのかということです、それを強烈に思い出しました。

将棋の戦法の一つかな??

ご存知でしたら、お教え下さい。

実は、房巌氏が山主であられ、どのように嘆かれているのか知りたいところですが、村長の松本氏は、南河内森林組合の代表幹事もされていることですので、千早赤阪村の山主の利益をまもるのがお役目とも考えられますけれど、小生が思いますに、村長様は各山主さんとお話して規制をされないように、知恵を働かせ少しは登山者の便宜も図って下さればとも思うのですが・・・・。

まつまさが出ていますけれど、人の流れが五割ももし変わったとすれば、どういうこっちゃ、ということで詳細は略しますけれど、村長さんには誰も逆らえませんけれど、なんとなくスッキリ割り切れないのが、面白くはありませんが、少なくとも「馬の背」を登れないのは、残念の極みと言わざるを得ません。

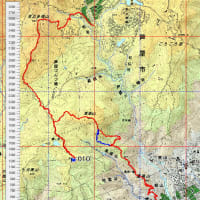

鎌ノ刃尾書いてその下部だけ表示してみました。(短期で削除予定)

破線部分が果樹園を通過してしまうルートです。

昔はもっと尾根の先端が東に折れた様になっている部分も、気兼ねなく通れたそうですが。

そこで、しばらく直進し竹林から西を切り開いていますが、下りは補助ロープが欲しいような急斜面でとても多くの人に進められる状態ではありません。

尾根の西側を切り開くべきかどうかを思案中と言うところです。

房様のご子息は、千早赤阪村役場にお勤めで、課長様か部長様をされています。

余談ながら、村長さまは、まつまさのご主人、二剛会の会長の、松本昌親様ですね。

つまり、農免道路から、朝谷をずぅーと北上して、鎌ノ刃尾根の末端に取り付き、真ん中に太い竹の生えている細くて暗らぁーい道を疑心暗鬼で行きました。

それで、やっと入り口が分かりました次第です。

で、何を言いたいかですが、下る場合、丘状の果樹園のところまで行く必要はなく、朝谷を経由してノーメンに出てこれる。

また、南尾根から南へ下山する人はまれですが(通常、紀見峠までゆかれる)、以前から初芝橋本高校裏からけっこう頻度高くバス便があり、さらに便利なことに橋本市民病院ができていますので、バス便の本数は変わりませんが、客待ちのタクシーがあって、林間田園都市駅まで、5分ですので、超便利です。ただ、タクシーは、1500円のところで停めてもらうべし。

脳にインプットされ残る方と、目から脳に行く前にこぼれちゃう人の能力差がバレバレに。

根来さんが石ブテ東を結構評価しているのを耳にした記憶は有りホウー と思ったのですが。機会が有れば坊領谷の評価を聞いてみようと思います。

で、小生の脳にインプットされた次第です。

道標

・大変な識別力には敬服いたします。それに引き替え私は何年たっても節穴が節穴のままで進化なしです。

例の茶瓶はさすがにいつもボッと歩いている私にも気がつくのですが、アレッ!あそこに道標あったっけ?状態であります。

先日も朝原寺跡で爺々様にホラッここにって教えられて驚いたり。何度も来ているのに・・気づかず恥ずかし!

鎌の刃尾の道標

・あの茶瓶は恐らく地元の方がそれを維持して下さってるようで、確認した時は感謝してしまいました。

鎌の刃は登り口問題(後述)を別にすれば、登りは易く、下りは判断が必要なルート。

(茶瓶峠から東へのエスケープルートではなく、)茶瓶峠から南へ20M標高分登り、その後30~40m降りる部分が結構間違いやすいのと、

480M標高付近で南東から南西に曲がる部分が注意地点ですが、後者には、”山内へ”という道標が残っているのは昨年確認しております。

このコースも最下部、数十mの柿畑さえ通過しなくてよければ、チェレンジャーの方向けにネットで紹介したいルートなのですが良い解が無くて。

坊領谷

聞いた様な、実は聞かない名前に思わず地図を確認してしまいました。

道、有りますか! というより素直な谷という感じですか。過去どなたかが紹介されたことの有るルートなのでしょうか。

地図を見ると、電路に近いからお詳しいのかと連想してしまいましたが。

房さまを知らぬ人なし

クニキサン様から教えていただき房巌様の本(ふるさと千早)を図書館で借り読ませていただきました。

・その後、目を向けていなかった千早にも感心を持つようになり、千早の村で年配の方とお話しすると、ご親戚だったり、同級生だったりでビックリでしたが、「ちゃん」関係のかたもちゃんといらっしゃれば、あの辺りでは彼を知らない人はきっと居ないのではと思ったりします。

・お便りでは房様は今もお元気にNPOでご活躍なさっておられるようで本当に素晴らしなあと思います。

・また本道の部分に山を所有しておられますが、一部心ない登山者がルールを守らない歩き方をするため被害を受けてお困りのご様子でもありました。道に迷った時はゴメンなさいですが、素人なりにもっと山主さんの事も考えて歩かなくっちゃと改めて考えました。

剛友会の会員の皆様も行かれていないようにお見受けいたします。

ちょっと前に探索がてらまいりました、坊領谷に。府道の千早川を挟んだ反対側に入り口はありましたが、当初は分からず、このあたりをウロチョロウロチョロ。

阪本橋からのみ入れる上東阪のアスファルト道、ここで、その豪傑とお会いしました。表札が「矢倉」さまで、小柄な方です。庭弄りをされていましたが、親切に道を教えてくださり、坊領谷への道へ案内もして下さいました。で、何が豪傑かといいますと、金剛錬成会、3,200回以上の方でありました。びっくり、吃驚。

頂上に行ったとき、名札の看板を拝見しましたら、三千回以上のところに確かに掲示されています。そして、山頂のいろいろな掲示物を見たところ、大発見。

まっくん様のサイトにライブ画像のページがありますが、その左上の画像、手前に屋根があってその向こうに街灯が見えますが、その街灯を寄贈された方が、その豪傑の方です。三千回の登拝記念です。ライブ画像を毎日眺める人は、豪傑、彼女の志(こころざし)を毎日見ていることになります。

また、「ふるさと千早」の著者、房巌氏のことを、 いわおちゃん と親しげにおっしゃってましたので、これまたスゴイです。

ちょっと長くなりました、坊領谷は、コンクリの堰堤もなく、テープ、ひも類の目印は一切ありませんでした。坊領ルートに接続する上の方は結構きれいな谷筋でした。

鎌ノ刃尾のチャビン峠へ下ろうとするところに縦に地面に刺さっている道標です。あの道標がないと、鎌ノ刃尾根の道はまずもって行くことは無理と思われます。で、もっとスゴイのは、『チャビン峠にちゃびんがちゃんとある』ということです。ワンデルングガイド執筆時には、ちゃびん (やかん)は峠の又の上に生えていた木の上にあったようですが、いまは立てた塩ビパイプの上にしっかり括り付けられてあります。

次に、すごいなと思いましたのは、泣石谷道にある、沢を直角に曲がり尾根道に入ろうとするその手前にある道標です。これも縦に地面につきささっている。泣石谷の道は、草生い茂りところどころ道崩れて、疑心暗鬼で進むような山道なので、その道標を見つけたときは正直、ビックリいたしました。こんなイノシシもこないようなところに、登山の道標が、という感じです。

最後に、金剛山域のダイトレ上にある道標で、自分は勝手に、ヒヤヒヤ道標と名付けておりますが、行者杉(大沢峠)からダイトレを西へ少し行ったところ、分岐で「茶臼塚」を指している、大木と地面の接点に寝かせて置かれている道標です(「茶臼塚」を知っているひとだけみておくれ、という感じでおかれていると思われます)。 どうしてヒヤヒヤ道標かと申しますと、いつもここを通るたびに、ちゃんとあるな、やれやれという感じで拝見していますもので、大きな風で吹き飛ばされかねない、ひやひやしております。

あれれ、陸測の地図はお持ちではなかったですか。

ワンデルングガイドⅠ金剛山を隅から隅まで精緻に読まさせていただいたとき、「千早古道」の項目のところで初めて、「陸測の地図」なる言葉が出てきますが、読んだときは??で何のことかわかりませんでた。

後日、いろいろと地図、特に古い地図を求める過程で、当然に知るようになりました。

陸軍参謀本部陸地測量部が明治初期に作成した二万分の1地形図のことです。

確かに、この陸測の地図に上記の千早古道が示されてあります。また、その道から分かれて中津原にゆく道(現在の八国林道に相当)も示されてあり、さらに根来様が言われている「左」の道も示されてあります。

柏書房発行で「明治前期関西地誌図集成」なる編集されたものが、だいたいどの図書館にもありますし、現物のコピーでしたら、谷町四丁目の本町通りを少し入ったところに「ぶよう堂」という地図の専門店があり、そこで一枚六百円で販売されています。私は、中之島図書館で必要なところを一枚三十円でコピーしてもらいました。

都市部とは異なり山間部は、この陸測の地図によりますと、江戸時代そのままというべきで、おそるべき地図と思います。

>簡単に行けます。千早の墓地からザンマイ谷を渡り、20分くらいで可能です。

古い地図、最近の地図で黒破線の位置がちがうのでどうなのかと思っていました。

やはり、そうなんですか。機会があれば試してみます。

>上の地図で、陸測の地図とありますけれど、画像まちがわれたのかも、国土地理院のです。たぶん、明治四十一年測図のとおもわれます。

実は、地図全体を持っているわけでなく、房様より部分地図を頂戴し、その説明に大日本帝国陸地測量部明治明治41年測量昭和7年修正と有りましたので陸測と略しました。

『観心寺方面より千早に達する山径と、下赤坂城より、吉年の高塚塞・中津原の八国塞を経て、千早に至る中津原路と、赤坂より来る千早街道との三線の会合地点で、東の方北山塞と相対して、狭隘な関門を形成し、更に此の間を千早川が流れてゐます。追手口最後の要塞であります。』

とありますので、表題の通りとなります。

それで、根来春樹様が「左」とおっしゃられている道は、名前は付けられておらず、「千早」古道でもない(古道である可能性は残る)。

古道の可能性として、中津原の西恩寺は、千早の集落の人々全部の檀家寺であったので、江戸時代の檀家制度を考えてみれば、こちらの方に向いて道があってもちっとも不思議ではないからです。

それで、なにを言いたいかですが、小生が依拠するところが誤りであることが分かりましたので、修正させていただくということです。

尚、根来様がおっしゃっている、テープの人と道標としたひとは小生ではありませんので、念のため。

好奇心の強い人は、「千人隠」へ行ったついでに行かれているのではないでしょうか、単なる想像です。

簡単に行けます。千早の墓地からザンマイ谷を渡り、20分くらいで可能です。

最近では、その三角点から、北に100メートルぐらい行ったところに共同アンテナが立設されていてNHKケーブルが埋設されていますので、人は多く行かれるようで、道は、踏み跡明瞭に、立派にあります。それで、これが大道迷いの原因です。つまり、いい道が続いていますので、そちらへ行ってしまう。

村界尾根道を行くときは、その三等三角点に行ってはいけません。手前、20mぐらいのところで西にほぼ直角に折れて稜線部をたどらなければ千早洞の方へは行けません。(ワンデルングガイド金剛山の案内記事ではその三角点には一切触れられていません。まったく正しいことです。)

そして、このところに間伐材が放置されているので、道はあるようでないようで分かりません。

尤も、ぴーすけ様が先行して行って下さっていますので、この地点で、もはや迷うことはないように思っております。

なお、上の地図で、陸測の地図とありますけれど、画像まちがわれたのかも、国土地理院のです。たぶん、明治四十一年測図のとおもわれます。

先日は、単独で無念の敗退、しかし今回は最強メンバーの協力のおかげで、千早大橋~東條山~五条林道を見事完遂することができました。

特にNTT(新千早トンネル上)~標高650m間がブッシュがひどく鉈、鋏が大活躍しました。

難所の後の尾根道は、気持ちのいい道でした。