次はテクニクスのブース。レコードプレーヤーはリファレンスのSL-1000Rが運転中であったが、前々から興味のあったオートリフトアップ機構付きのSL-1500Cを少しだけ試聴させてもらう。カートリッジは付属のオルトフォン2M Red。音は、悪くない……昔の1200シリーズより良いのでは? まあ、単なる印象なんだけど。1500Cのルックスは現物のほうが写真よりずっとイイ。プラッター外縁部の梨地仕上げなど芸コマ。以前のようなグロス仕上げだと指紋の跡がつきやすいのでそれを考慮してのことかな? お金に余裕があるなら1台欲しいところ。説明では、アームからの出力は、(内臓フォノイコを通す場合の)ライン・アウトとフォノ・アウトへの経路はスイッチで分岐させているわけではないので、外部フォノイコを使う場合も接点が増えて音質上不利になるということはない、のだそうだ。素晴らしい気遣い! また、新シリーズのアームのベアリングは昔とはモノが違っており、かつての高級機並みの精度や耐久性が得られている、圧に強い、とのこと。さらに、SL-1500C(と1200Mk7)はマレーシア組み立てだが、シャーシ下部に隠れている高さ調整機構以外のアームのパーツは国内生産品(たぶん1200GRのこと)と同じものが使われているそうだ(1000R、1200GAE、Gはさすがに違うと思うが)。1500C以外のマニュアル機ではアームベース外周リングを回せば自動的にアームの高さが上下するような仕組みだが、根元にオートリフト用部品が組み込まれている1500Cでは、手でアーム根元を保持しながら手動で上げ下げして高さを調整する。発売日は2019/6/28、価格は100,000円(税抜き)を予定。

「ところで、EPA-100のような単品アームの製品出してもらえませんか?」とお願いしたら、「無理ですよ〜」とのつれない返事。「ダイナミック・ダンピング機構とか作るの大変なんだよね」ですと。自分:「いや、それは省いていいですから、是非是非、単品アームお願いします!」大事なことなので二回言った。苦笑いされてしまったが。

スピーカーに関しては気に留めていなかったが、SB-R1が鳴っていたのかな(?)、後日来場した友人Y氏によると「テクニクスはトータルで納得度の高い音が出ていたが、その大半はスピーカーの成功によるものではないだろうか。というのも、まず注目したのは振動板。その昔、音だけは優れていたものの、接着剤剥離などで長期間の実用性に問題があったカーボン系の振動板だ。近年はセンタードームも含め一体成形することでこの問題を回避、これはモレルが開発した技術だが、一見してそれと寸分違わないように見えたので、ひょっとしたらモレルによるOEM? さらにはエッジを6分割し、ロールの凹凸を交互に配置するタンジェンシャルエッジ、こちらは今となってはフォステクスなどの最高級ユニットに見られる伝統的なものだが、実はオリジナルはテクニクスだった。これらは個別には見かけたことのある既出の技術だが、このように集大成されたのは初めてのことと思う。ウーファーが16cmと小口径なので頼りない印象だが、4発使いにより実際は32cmと同等面積を確保。音は小口径ウーファーならではの機敏さと大口径ならではのたっぷりとした量感が両立し、実に見事なバランスだった。」だそうです。詳しい解説ありがとう。

(つづく)

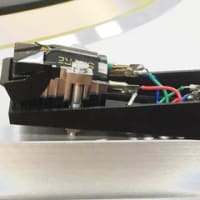

SL-1000Rのトーンアーム・ベース(裏側から)。下位機種とは比較にならないゴツさ!

SL-1500C(写真を撮り忘れたのでカタログ写真でご勘弁を)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます