リグの運営方針【最新版】

前回の記事以降、チューニングの方向性があちらこちらへと向かい、かなりカオスな状態だった我が家のリグですが、改めて電力消費を通常のままにして安定稼働してハッシュレートの高い組み合わせとすることにしました。まだリグ専用電源には余裕があるし、仮想通貨相場も低迷しているので今は仮想通貨を少しでも多く掘る方向でやります。

ST1100-Ti購入❣❣

前回の記事で予告していた電源のアップグレードしました。Silverstoneのデータマイニング専用電源「ST1100-Ti」を購入。よくよく調べたらPCIe出力は8つで、Vega56を最高で4枚接続できます。ということはGPUで消費する電力は最高880W。マザボやCPUなどはマイニング時でも40W程度なので、1,100W(ピーク時1,200W)のST1100-Tiで充分との判断です。amdドライバはGPUを12枚まで接続できるので、ST1100-TiのPOIeポートを3台分使い切ることができ、余計に余らないので気持ち的にもスッキリです。

ST1100-Tiはデータマイニング用ということで、CPU用電源が2点あります。マルチCPUのワークステーションにも対応し、保証期間はマイニング使用時でも5年間と長期。やや高価でしたが安心の1台です。

Myリグ参號機、完成❣❣

ライザーカードをAmazonで購入し、早速組み上げます。今回は手持ちのGPU3枚フル活用となりました。当初は電源をST1100-Tiだけにしようと思ったのですが、PCIe出力ケーブルが意外と固くて短い(多分60cmくらい?)ので、以前の650W電源も利用し、電源2台体制とし、Vega56には1100W電源、RX470には650W電源から電力供給することにしました。

さらにVega56の熱暴走を防ぐため、リグを設置しているメタルラックに14cmケースファンを2基設置。電源はFAN用ハブ経由でSATAケーブルから取っています。回転数を調節できませんが、14cmのためかゆっくり回転しており、静かです。

マザボはMSIのH310-F PRO、CPUはCore i 8600T、メモリはDDR4 2400 4GBx2枚、OSはWin10 Homeを120GB SSDにインストールしているのは、以前と変更ありません。

Myリグ参號機の設定

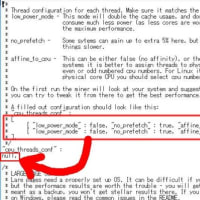

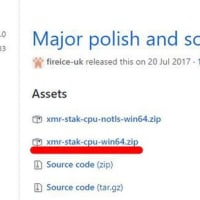

以前の記事でご紹介したように、MinergateはVegaのような2スレッドGPUには対応していないのでXMR-STAKを使用します。インストール後に自動作成されるamd.txtを見るとVega56が1スレッドしか動かない設定になっています。そこで2スレッドで稼働するようにコードを追加します。参考にしたのは「零細採掘所通信」のこちらの記事です。gpu_numを4にして、vega56の記述をコピペして2つにします。実験した結果、Intensityは数値を変更しないほうが長時間安定する傾向にあると考え、変更はしていません。

次にcpu.txtを開きます。うちのcpuは6コアのため5コアをマイニングにあてがう設定でしたが、このまま実行するとリグの画面表示が不安定になります。そこでテキストの最後方にあるcpuコアの設定を2行削除し、3コアをリグ稼働にあてがい残り3コアにマイニングを行わせています。こちらの設定方法も「零細採掘所通信」のこちらの記事を参考にしました。

CPUマイニングを行うと、メモリのリソースを激しく消費します。何も手を打たないとリグがすぐ落ちるので、対策としてメモリの自動解放を行うことにしました。参考にしたのは「CANDY STYLE」のこちらの記事です。タイムスケジューラーを使用して5分に1度、自動でメモリを解放するよう設定しています。これを設定してからリグが落ちることはグッと少なくなりました。

各GPUの設定

MyリグにはRX470を2枚、Vega56を1枚使用しており、それぞれで設定をワットマンで変えています。RX470はメモリFrequencyを1,320MHz、ファン回転数の上限を1,500rpm、最大温度60℃、ターゲット50℃です。温度をもう10℃それぞれ下げると、ファンが常時2,400rpmで回転してうるさいので、温度を上げています。

Vega56ではメモリFrequencyを910MHz、ファン回転数の上限や温度関係はRX470と同じです。やはりもう10℃下げて熱暴走を防ぎたいところですが、1Kのアパートなので睡眠時の快適性を考慮した結果です。

XMR-STAKが自動作成したamd.txtに記載されているcpuの動作設定内にIntensityという項目があります。どれくらいの強度でXMR-STAKを実行するかを設定する数値が記載されており、Vega56は自動設定された1792のままです。RX470は768で物足りなかったので、850に変更しました。

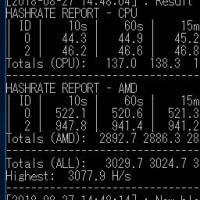

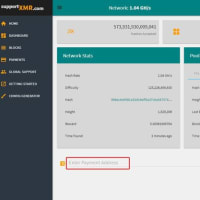

Myリグ参號機のハッシュレート❣❣

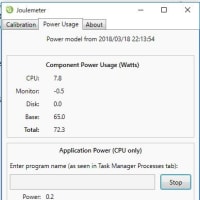

ここまで準備してXMR-STAKを起動させます。ハッシュレートはRX470が500H/s前後、Vega56が1,880H/s前後、CPUが140H/s前後を稼ぎ、合計で3,020H/s前後です。「CryptCompare」という海外サイトによると、3,000H/sで1日0.0192xmrになるとのこと。約2ヶ月で1xmrになる計算で、電気代を考慮すると今は赤字です。今後のモネロの価値上昇に期待しつつ、今は少しでも多くのモネロ採掘を行います。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます