上原彩子 ピアノ・リサイタル

13の前奏曲作品32 ラフマニノフ作曲

リラの花 ラフマニノフ作曲

愛の喜び クライスラー作曲

ピアノ:上原彩子

[収録:2013年3月10日/サントリーホール]

1980年生まれ。香川県高松市出身、岐阜県各務原市育ち。県立各務原西高等学校卒業。

公益財団法人 日本センチュリー交響楽団(にほんセンチュリーこうきょうがくだん、Japan Century Symphony Orchestra)は、大阪府豊中市(服部緑地公園内)に本拠を置くプロのオーケストラ。日本オーケストラ連盟正会員。1990年に大阪府運営のプロ吹奏楽団(当時、都道府県運営の唯一の吹奏楽団)の大阪府音楽団を発展的に解消する形で、大阪センチュリー交響楽団として設立された。2011年4月1日に現在の名称となった。

BCJは毎年バッハのカンタータと器楽曲のプログラムを演奏している。2000年のバッハ没後記念250年には、サンティアゴ・デ・コンポステーラ、テルアビブ、ライプツィヒ、メルボルンといった都市のフェスティバルに参加し、国際的に活動の幅を広げている。最近では、イタリア、スペイン、アメリカ合衆国、韓国、ドイツでバッハのカンタータ、マニフィカト、マタイ受難曲、ヨハネ受難曲を含んだ演奏会を行っている。

1987年スウェーデン人とデンマーク人の両親のもとに生まれる。幼少期から父の教えでチェロを弾き始める。14歳のときコペンハーゲンでエルガーのチェロ協奏曲を王立デンマーク管弦楽団と演奏し協奏曲デビューをする。以来、スカンジナビアの主要オーケストラにソリストとし出演。今シーズンは、シアトル、ミルウォーキー、ボーンマスのオーケストラと初共演を予定している。また、デンマーク国立室内管弦楽団とウィーンのコンツェルトハウスで演奏する予定。

先シーズンはマーラー・チェンバー・オーケストラにデビューし、ドルトムントのコンツェルトハウスでデュティユーのチェロ協奏曲「遥かなる遠い国へ」をパブロ・ヘラス=カサド指揮で演奏、そこで「ヤング・ ワイルド」アーティストになる。また、チューリッヒ・トーンハレ、ウィーン交響楽団、ハンブルク交響楽団、ブルッセル・フィルハーモニー、BBC交響楽団、バーミンガム市交響楽団、ミュンヘン室内管弦楽団、スコットランド室内管弦楽団と共演する。アンドリス・ネルソンズ、ジョナサン・ノット、サカリ・オラモ、ユッカ=ペッカ・サラステ、そしてロビン・ティチアーティ等、著名指揮者と共演している。

リサイタル奏者としてまた室内楽奏者として今シーズンは、ニューヨークのアリス・タリー・ホール、ロンドンのウィグモアホール、ザルツブルク、ブダペスト、ワシントンで演奏する予定。またニューヨークのカーネギーホール、シカゴ、ベルリン、チューリッヒ、パリ、ヴァンクーヴァー、バルセロナ、ゲント、そしてスカンジナビアの数都市で演奏した。

2008/2009シーズンには、ヨーロッパ・コンサート・ホール・オーガニゼーションの「ライジング・スター」に指名され、コンセルトヘボー、ウィーンのムジークフェライン、ブリュッセルのボザール劇場、ケルンのフィルハーモニー、ストックホルム・コンサート・ホール等、ヨーロッパの著名ホールでリサイタル・シリーズを行なう。また、ウィーン、シュレスヴィヒ・ホルシュタイン、ベルゲン、ヴェルビエ、シティ・オブ・ロンドンの音楽祭にも定期的に出演し、他の演奏家との共演を楽しんでいる。

2008年、リリースされたチャイコフスキー、シューマン、サン=サーンスのチェロ協奏曲でCD録音デビューを果たす。これに続き2010年、ショパンのチェロ・ソナタが録音されているショパンの室内楽集のCDをリリース。

2006年にウィーンで開催されたユーロヴィジョン・ヤング・ミュージシャン・コンクールと2007年のパウロ国際チェロ・コンクールで優勝を果たす。2008年、若い才能ある演奏家に与えられるボルレッティ=ブイトーニ・トラストでフェローシップ賞を受賞。また最近までニューヨークの室内音楽協会及びBBC新世代アーティスト・スキームのメンバーとして活動した。

ノルウェーのアート・コレクターからの貸与により1707年製のストラディヴァリウス「ボニ・へーガル」で演奏している。

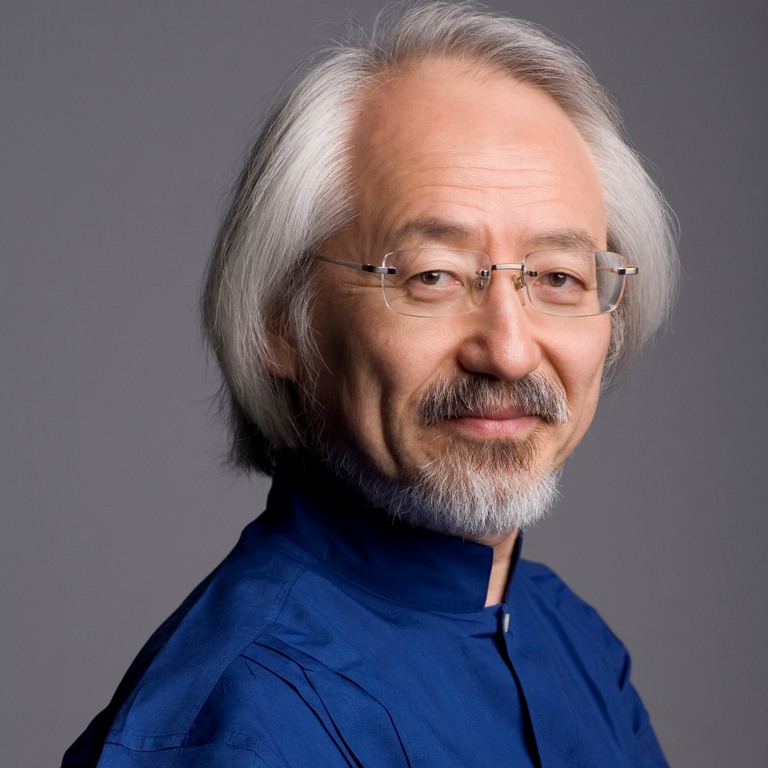

シギスヴァルト・クイケン(Sigiswald Kuijken オランダ語発音: [ˌsiɣɪsʋɑlt ˈkœykən], 1944年2月16日 - )はベルギーの古楽器演奏家。ベルギーのフラームス=ブラバント州にあるディルベーク(Dilbeek)で生まれた。ブルッヘ(ブリュージュ)とブリュッセルの音楽院でヴァイオリンを学んだ。バロック・ヴァイオリン奏者・バロック・ヴィオラ奏者・指揮者として活躍している。ヴィオラ・ダ・ガンバ奏者ならびにバロック・チェロ奏者の兄ヴィーラントや、フラウト・トラヴェルソ奏者ならびにリコーダー奏者の弟バルトルトとともに、「クイケン三兄弟」のひとりとして知られ、クイケン兄弟はいずれも、チェンバロ奏者グスタフ・レオンハルトとの精力的な活動でも名高い。

1964年から1972年までブリュッセルのアラリウス・アンサンブル(Alarius Ensemble)の一員だったが、1972年にラ・プティット・バンドを結成する。1971年よりデン・ハーグ王立音楽院およびブリュッセル王立音楽院にてバロック・ヴァイオリンを指導。1986年にクイケン弦楽四重奏団を結成。近年はバロック音楽や古典派音楽のみならず、ロマン派音楽や印象主義音楽にも裾野を広げ、指揮者や室内楽奏者として演奏活動や録音を続けている。

2007年2月2日にルーヴェン・カトリック大学より名誉博士号を授与された。

1972年ウィーン生まれ。ヘレーネ・セド=シュタドラー、アルフレート・ブレンデル、マイラ・ファルカス、オレグ・マイセンベルク、クラウス=クリスティアン・シュスターらに師事。93年クララ・ハスキル国際コンクールにてオーストリア人として初めて優勝。98年ウィーン・モーツァルト協会からモーツァルト解釈賞を授与された。これまでに、BBC交響楽団、カメラータ・ザルツブルク、ロサンジェルス・フィルハーモニック、パリ管弦楽団、

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団、ウィーン交響楽団、フィルハーモニア管弦楽団、NHK交響楽団などの名オーケストラと、アバド、アーノンクール、ホグウッド、ヤノフスキ、マリナー、ナガノ、プラッソン、ウェルザー=メストら一流指揮者のもと共演。室内楽では、アルバン・ベルク四重奏団、トーマス・ツェートマイヤー、リサ・バティアシヴィリらと共演するほか、ハインリヒ・シフとはベートーヴェンのチェロとピアノのための作品全集を録音し、高く評価されている。主要な音楽祭からも多数招かれ、シューベルティアーデ・シュヴァルツェンベルク、ウィーン音楽週間、ラ・ロック・ダンテロン音楽祭、ザルツブルク音楽祭、エディンバラ音楽祭などで演奏している。

2008年春から、ナガノ指揮/モントリオール交響楽団とベートーヴェンのピアノ協奏曲全曲の録音を開始。同年秋から10年まで、ベートーヴェンのピアノ・ソナタ全曲演奏会を敢行、東京・トッパンホール、ウィーン、ロンドン、ニューヨーク、パリを中心に世界的ツィクルスを展開した。12年には1年間の演奏活動休止期間をとり、新しいレパートリーの開拓や芸術的知識を深めたのち、ベルナルト・ハイティンク指揮/ボストン交響楽団とモーツァルトのピアノ協奏曲第22番で共演するなど、再び活発に活動している。

CD録音も多く、「J.S.バッハ:平均律クラヴィーア曲集第1巻」、「J.S.バッハ:インヴェンションとシンフォニア/フランス組曲第5番」、「ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第4番/第5番」、「トーマス・ラルヒャー:遊離基(フリー・ラジカル)」等がECMよりリリースされている。2013年秋よりチューリヒ芸術大学にて後進の指導にもあたっている。

トッパンホールには07年の日本初リサイタルで初登場。08年より〈ベートーヴェン ピアノ・ソナタ全曲演奏会〉を成功させたほか、11年にはマーク・パドモアとともにシューベルトの三大歌曲、14年ではリサイタルで名演を聴かせた。