N響コンサート 第1812回定期公演

3人の大作曲家の初期と最晩年の作品を国合わせた魅力的なプログラム。中でもベルリン・フィルのソロ奏者を務めた最高峰の名手。ラデク。パボラークのホルン。指揮はラトビア生まれのアンドリス・ポーガ。世界が注目する若手。

1.交響曲 第1番 変ホ長調K.16 モーツアルト作曲

2.ホルン協奏曲 第1番二長調K.412<レヴィン補筆感性版> モールアルト作曲

3.ホルン協奏曲 第1番変ホ長調作品11 R.シュトラウス作曲

4.交響的舞曲 作品45 ラフマニノフ作曲

管弦楽:NHK交響楽団

ホルン:ラデク・パボラーク

指揮:アンドリス・ポーガ

[収録:2015年6月12日/NHKホール]

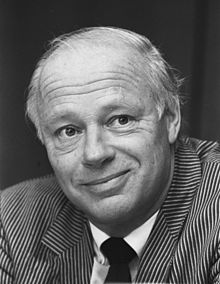

アンドリス・ポーガ

「チャイコフスキーの交響曲第4番は、その雄大さ、豊かさが、20世紀の偉大なロシアの指揮者、ムラヴィンスキー、テミルカーノフ、ゲルギエフ、そして偉大なるマエストロ、スヴェトラーノフを彷彿とさせる。限りない才能が満場一致で認められた」(プラスコヴァ・プラスコヴァア /レ・トロワ・クー2010)

アンドリス・ポーガは、ヤーセプス・ヴィートリス・ラトビア音楽院の指揮科を卒業。ラトビア大学で哲学も勉強した。2004年から2005年はウィーン国立音楽大学でウロシュ・ラヨヴィッチに指揮を師事。またマリス・ヤンソンス、小澤征爾、レイフ・セーゲルスタム等のマスタークラスにも参加。

2007年以降、母国のラトビア国立交響楽団からは定期的に招かれ、ベートーヴェン、ブラームス、マーラーの交響曲、ウェーバー、リヒャルト・シュトラウス、ヒンデミット、メシアン、ベルク等、数々のコンサートで指揮。またコンソナンス室内管弦楽団を創立、ラトビア、ドイツ、フィンランド、スペインなどへツアーも行っている。2007年から2010年リガ・プロフェッショナル・シンフォニック・バンドの音楽監督兼首席指揮者を務めた。 2007年ラトビア音楽大賞を受賞、2010年モンペリエのエフゲニー・スヴェトラーノフ国際指揮コンクールで優勝。以来、パリ管弦楽団、ボルドー国立管弦楽団、モンペリエ国立管弦楽団、リール国立管弦楽団、ストラスブール・フィルハーモニー管弦楽団、ルーアン交響楽団、イスラエル交響楽団、ロシア・ナショナル管弦楽団、サンクトペテルブルグ交響楽団、NHK交響楽団、ラトビア国立歌劇場等へ客演。2013/14年シーズン、パリ管弦楽団とはジョルジュ・プレートル、ミッコ・フランクの代役を務め、ボストン交響楽団とはタングルウッド音楽祭に続き、ショスタコーヴィチ交響曲第15番で定期演奏会にデビュー、大成功を収めた。2014年10月にはミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団のアジアツアーを任され、北京、上海、台北でリヒャルト・シュトラウス・プログラムを指揮、絶賛を博した。 2011年からパリ管弦楽団でパーヴォ・ヤルヴィのアシスタント・コンダクター、2012/13年シーズンからはボストン交響楽団のアシスタント・コンダクターも務めた。2013年秋から母国ラトビア国立交響楽団音楽監督に就任。