高校野球で甲子園で開催される選抜・選手権大会でもタイブレーク制を導入しようという感じになっています。となって来ますと、昨日のPK戦は先攻有利説ではありませんが、先攻・後攻のどちらが有利なのか気になるところです。

よく「野球は後攻有利」と言われます。当然、先攻が勝つこともありますが、ここで言われているのは延長戦にもつれ込むような接戦の場面での有利性ですよね。延長戦で「1点でも取られたらサヨナラ負け」と常に追い詰められた状態の先攻に対し、「点を取られても同じだけ取れば、次の回に持ち越せる」という後攻は心理的に有利という訳です。サッカーでのPK戦とは逆の思考ですよね。

でも、野球は後攻が有利というのは、プロ野球の場合、ホームチームは後攻と決まっており、ホームでの勝率が高いから来ているのかも知れません。

高校野球などの試合では先攻・後攻をジャンケンで決める場合があります。データがないので推測でしか言えませんが、ジャンケンで勝ったチームは後攻を選択することが慣例になっているのではないかと思います。中には「1回表の攻撃から得点をたくさん入れたい」「実力差があってどうせ負けるから守備回数が少ない方がよい」と先攻を好んで選択するチームもあります。が、それが取り上げられているのは少数派である証拠ですし、互角の対戦の場合はやはり後攻が戦いやすそうです。

ちなみに、私がもし監督でしたら迷わず「先攻」を選ばせますが。

さて、高校野球のタイブレークが話題になっていますが、ほとんどデーターのないこのタイブレーク。この制度の場合は先攻・後攻とどちらが有利なのでしょうか。

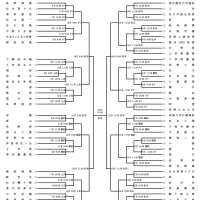

日本でタイブレーク制での記録が一番多く残されているのは、社会人野球の公式戦(都市対抗野球など)で2003年から採用されています。

2003年から2008年

適用条件: 延長13回以降で、かつ試合開始から4時間を超えた場合に適用。延長13回以降であっても試合時間が4時間未満であった場合や、試合時間が4時間を超えても延長回が13回未満であった場合は通常どおりのイニングで試合を行う。

運用:1アウト満塁から試合を行う。バッターは、前イニングからの継続打順とし、一塁ランナーは前位の打順の者、二塁ランナーは一塁ランナーの前位の打順の者、三塁ランナーは二塁ランナーの前位の打順の者とする。代打、代走を起用してもよいが、通常のルールと同様、代打、代走を送られた選手は退いた形となり、代打者、代走者が打順を引き継ぐ。

2009年から2010年

適用条件:延長11回以降、試合時間の長短に関係なく適用。

運用:変更なし。

2011年から

適用条件:延長12回以降、試合時間の長短に関係なく適用。

運用:1アウト満塁から試合を行う。12回の攻撃前に監督が攻撃開始バッターを指定する(11回の攻撃終了時の打者が誰であっても関係なし)。一塁ランナーはバッターの前位の者、二塁ランナーは一塁ランナーの前位の者、三塁ランナーは二塁ランナーの前位の者とする。代打、代走を起用してもよいが、通常のルールと同様、代打、代走を送られた選手は退いた形となり、代打者、代走者が打順を引き継ぐ。なお、13回以降は12回の攻撃終了時の打順を継続して運用する。

2016年からの準決勝以降

適用条件:試合開始から5時間超過、イニングスの長短に関係なく適用。

運用:準々決勝までと同様。

とルールは変わって来たものの、都市対抗野球と日本選手権で過去35試合タイブレークが記録されています。

その中で先攻チームが勝ったのが21試合、後攻チームが勝ったのが14試合となっています。ここでは数字上「タイブレークは先攻が有利」という結果になります。

やっぱり、先攻が先に得点を取れば後攻にとってはプレッシャーになるでしょうし、表のイニングで取った点数に応じて守備の作戦が取れること、前進守備とか、ダブルプレー狙いとか。なにより、一番なのは、点を取った後、その時の一番いいピッチャーを投入して失点を最小限にとどめることが出来るということに尽きますからね。

いわゆる勝ち逃げということです。