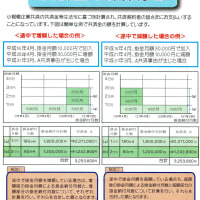

まず、小規模規模共済制度の掛金を増額及び減額した場合の共済金の計算方法は以下の通りです。

途中で掛金を増額している場合の共済金の額は、増額前の掛金月額による掛金納付月数と増額部分の掛金納付月数について、それぞれ計算を行い、それらを合計した額となります。

従って、増額の場合、完全な複利計算は行われません。

また途中で減額している場合も、それぞれの掛金月額による掛金納付月数について計算を行い、それらを合計した額となります。

従って、減額の場合、複利計算及び積立期間の通年計算も行われません。

以下の資料に掛金の増額及び減額した場合の共済金の受取額の計算方法を記載しました。

詳細はこちら:掛金増額・減額の場合の共済金の試算例

掛金を減額した場合、受け取れる共済金の額は非常に少なくなります。

従って、減額は絶対に避けるべきですが、もし減額してしまった場合は、出来るだけ早く前の掛金と同額にする為に増額する事をお勧めします。

ただし、実際に増額される際には取扱金融機関において前もって確認される事もお勧めします

以下の資料にその根拠を示しました。

詳細はこちら:掛金を減額した場合の対応策

次に他の注意点についてコメントします。

1.共済金の共済事由

共済金の一括受取りには「共済金A」・「共済金B」・「準共済金」・「解約手当金」の4種類があります。

一括金を受取る際に事由が決まり、利率が高い順に「共済金A」・「共済金B」・「準共済金」となっています。

「解約手当金」の場合、掛金納付月数が20年未満の場合は、掛金合計額を下回ります。

「共済金A」及び「共済金B」を受け取るにはそれぞれ条件があります。

「共済金A」の受取り:個人事業の廃止・個人事業主の死亡・会社等の解散

「共済金B」の受取り:

老齢給付、ただし65歳以上で15年以上掛金を納付した人が請求することにより受給権を取得します・会社役員等の死亡

それ以外の事由の受取りは「準共済金」になりますが、「準共済金」の利率は非常に低く設定されています。(拠出期間20年未満では一切金利が付与されません)

従って、事由をはっきり自分自身で確認して共済金を受け取って下さい。

2.予定利率について

予定利率は、これまで次のとおり変更が行われています。

平成8年4月~それまでの「6.6%」から「4.0%」に変更

平成12年4月~それまでの「4.0%」から「2.5%」に変更

平成16年4月~それまでの「2.5%」から「1.0%」に変更

将来、経済情勢や金利が大きく変化した場合には、同様の検討がなされ、今後も変更されることがあります。

ここからが重要なポイントなのですが、以前予定利率が変更になった際、変更までに拠出した掛金については、共済金が支払われるまでその予定利率が適用される事になりました。

従って、平成12年4月以前に拠出された掛金分については、共済金が支払われるまで予定利率6.6%で計算され共済金が支払われます。

視点を変えれば、まだ決定した訳ではありませんが、今後予定利率が引き上げられても、引き上げられる前の平成16年4月以降に拠出された掛金分については共済金が支払われるまで予定利率1.0%で変わることなく計算される可能性が極めて高いという事です。

当然、予定利率が引き上げられた以降に拠出された金額については、引き上げられた予定利率で共済金は計算されますが、インフレに100%反応する金融商品でないことは確かです。

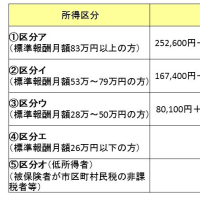

しかし、掛金全額が所得控除の対象になり、実質掛金の負担額は減り実質利回りはかなり上昇するメリットは大きいのだと感じておられる方々もいらっしゃるでしょうから、考え方は色々あり、注意点をご参考にしていただければと思います。

途中で掛金を増額している場合の共済金の額は、増額前の掛金月額による掛金納付月数と増額部分の掛金納付月数について、それぞれ計算を行い、それらを合計した額となります。

従って、増額の場合、完全な複利計算は行われません。

また途中で減額している場合も、それぞれの掛金月額による掛金納付月数について計算を行い、それらを合計した額となります。

従って、減額の場合、複利計算及び積立期間の通年計算も行われません。

以下の資料に掛金の増額及び減額した場合の共済金の受取額の計算方法を記載しました。

詳細はこちら:掛金増額・減額の場合の共済金の試算例

掛金を減額した場合、受け取れる共済金の額は非常に少なくなります。

従って、減額は絶対に避けるべきですが、もし減額してしまった場合は、出来るだけ早く前の掛金と同額にする為に増額する事をお勧めします。

ただし、実際に増額される際には取扱金融機関において前もって確認される事もお勧めします

以下の資料にその根拠を示しました。

詳細はこちら:掛金を減額した場合の対応策

次に他の注意点についてコメントします。

1.共済金の共済事由

共済金の一括受取りには「共済金A」・「共済金B」・「準共済金」・「解約手当金」の4種類があります。

一括金を受取る際に事由が決まり、利率が高い順に「共済金A」・「共済金B」・「準共済金」となっています。

「解約手当金」の場合、掛金納付月数が20年未満の場合は、掛金合計額を下回ります。

「共済金A」及び「共済金B」を受け取るにはそれぞれ条件があります。

「共済金A」の受取り:個人事業の廃止・個人事業主の死亡・会社等の解散

「共済金B」の受取り:

老齢給付、ただし65歳以上で15年以上掛金を納付した人が請求することにより受給権を取得します・会社役員等の死亡

それ以外の事由の受取りは「準共済金」になりますが、「準共済金」の利率は非常に低く設定されています。(拠出期間20年未満では一切金利が付与されません)

従って、事由をはっきり自分自身で確認して共済金を受け取って下さい。

2.予定利率について

予定利率は、これまで次のとおり変更が行われています。

平成8年4月~それまでの「6.6%」から「4.0%」に変更

平成12年4月~それまでの「4.0%」から「2.5%」に変更

平成16年4月~それまでの「2.5%」から「1.0%」に変更

将来、経済情勢や金利が大きく変化した場合には、同様の検討がなされ、今後も変更されることがあります。

ここからが重要なポイントなのですが、以前予定利率が変更になった際、変更までに拠出した掛金については、共済金が支払われるまでその予定利率が適用される事になりました。

従って、平成12年4月以前に拠出された掛金分については、共済金が支払われるまで予定利率6.6%で計算され共済金が支払われます。

視点を変えれば、まだ決定した訳ではありませんが、今後予定利率が引き上げられても、引き上げられる前の平成16年4月以降に拠出された掛金分については共済金が支払われるまで予定利率1.0%で変わることなく計算される可能性が極めて高いという事です。

当然、予定利率が引き上げられた以降に拠出された金額については、引き上げられた予定利率で共済金は計算されますが、インフレに100%反応する金融商品でないことは確かです。

しかし、掛金全額が所得控除の対象になり、実質掛金の負担額は減り実質利回りはかなり上昇するメリットは大きいのだと感じておられる方々もいらっしゃるでしょうから、考え方は色々あり、注意点をご参考にしていただければと思います。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます