<西御門の一番高いところから海を望む>

猛暑の鎌倉:ぼんぼり祭見学と材木座の社寺史跡巡り(1)

(五十三次洛遊会定例会)

2010年8月6日(金)

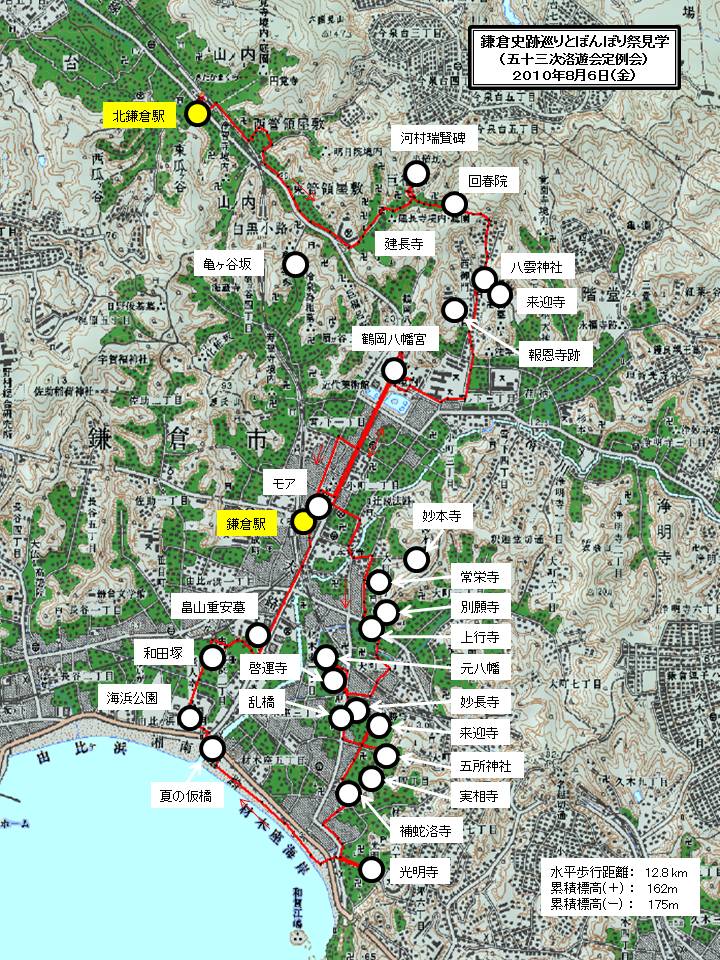

<散策地図>

<開催案内>

■開催日:2010/8/6(金)

■集 合:北鎌倉駅表口 10:00

■解 散:鎌倉駅 16:30頃(中締解散)

(希望者は引き続きぼんぼり見学)

鶴岡八幡宮 19:30頃(流れ解散)

■趣 旨:

(1)ぼんぼり祭り見学[昼夜2回〕雨天時省略

(2)涼しい緑陰の散策

(3)鎌倉東南部の古刹探訪

■コース

(1)昼コース

北鎌倉駅→建長寺回春院(有料)→西御門→八雲神社→来迎寺→鶴岡八幡宮[ぼんぼり見学]→妙本寺→上行寺→啓雲寺→妙長寺→乱橋→向福寺→来迎寺→九品寺→補蛇洛寺→光明寺→材木座海岸→鎌倉駅前

[中締解散]

ただし,雨天時は鎌倉駅周辺で自由昼食にします.

水平歩行距離:10.4km

累積登攀高度:133m

累積下降高度:146m

(2)夕方コース

鎌倉駅→小町通り→鶴岡八幡宮(ぼんぼり見学);流れ解散

不参加の場合、O村さんに連絡.

(無連絡で常に不参加の方は名簿から削除します.)

■注意事項

(1)各自、事前に弁当、飲み物を準備.

※ただし雨天時は鎌倉駅付近で自由昼食.

(2)防虫、紫外線、暑さ対策を十分に.

************************************************

<北鎌倉から尾根越えで西御門へ>

■北鎌倉から建長寺へ

この所,晴れの日が続いている.今日も相変わらず蒸し暑い.

10時00分,JR北鎌倉駅に集合.今回の参加者17名でなかなか盛況である.観光客でいつも混雑している駅前広場も,今日は猛暑日とあって,閑散としている.

10時01分に歩き出す.まずは裏駅に廻る.踏切を越えて円覚寺の前を建長寺方面へ.途中,「猫箱」を覗いてみるが,ネコの姿は見えない.残念.

歩き出してすぐに気が変わり,クネクネとした住宅地の路地を少し散策してから,鎌倉街道を建長寺へ向かう.

10時15分,建長寺に到着.地面からの熱の反射が暑い.観光客が少なくて,境内は閑散としている.国宝の梵鐘を眺めながら,ユックリと境内を進む.

■河村瑞賢碑

途中から,少し長い石段を登って,河村瑞賢碑を訪れる.傍らに説明文が何枚か設置されているが,格調のある硬い文章で書かれているので,私ごときボンクラには,とても読みづらい.結局,河村瑞賢とは何者か,うすらボンヤリにしか分からない.

参考までに三重県東京事務所のホームページ(資料1)には,次のような説明文が掲載されている(「である調」に書き換えた).正鵠を得た簡潔な文章なので引用しておこう.

**************************

河村瑞賢(かわむら ずいけん)は、元和4年(1618年)に伊勢国度会郡東宮村(現在の三重県度会郡南伊勢町)に生まれた.幼名は七兵衛といい,幼少の頃から非常に利発であったため,父親が七兵衛の才を惜しんで13歳になったとき江戸へ行かせた.

江戸では車力で生計を立て貧しい生活であった.その後,人夫頭になり,工事が手際よくできたので褒美を受け取り,これを元手に土木請負と材木商の店を構え,30歳前後の若さで,幕府や大名家出入りの店となり,実業家となった.

その才覚を幕府から見込まれ,海運(日本海西廻り航路),舟運(最上川)を開くとともに,淀川などの治水,利水事業を指導した.元禄12年(1699年)に82歳で亡くなり,建長寺内に葬られた.

建長寺は、臨済宗建長寺派の大本山で,建長5年(1253年)に後深草天皇の勅命で鎌倉幕府五代執権北条時頼が建立した我が国最初の禅の専門道場である.敷地内にひっそりと河村瑞賢のお墓がある.その右隣には,子である河村通顕のお墓,そして瑞賢の追悼碑,顕彰の碑がある。河村瑞賢のお墓へは,重要文化財の「三門」をくぐって,「回春院」の方向へ歩く.半増坊道を通り,どんどん登っていくと左手に「河村瑞賢遺跡登り口」の石碑が見えてくる.ここから左に曲がり石段を登りきったところに,お墓,追悼碑,顕彰の碑がある。また,建長寺には,ほかにも,国宝の梵鐘,重要文化財の仏殿,唐門,法堂があり,庭園も四季折々に楽しめる.

*************************

■回春院

河村瑞賢墓から,往路を引き返し,一旦,元の場所に戻る.

ここから東側の谷戸の縁を通る枝道に入る.谷戸をほんの200メートルほど進むと進行方向左手に回春院の建物の脇に到着する.

回春院は,大覚禅師の弟子,仏覚禅師(21世玉山徳璇)の墓所である(資料2,p.201).

この資料によると,回春院の前に大覚池という池があるようだが,今は夏草が繁茂する湿地帯になっている.この池に,昔,大亀が住んでいた.この亀が亀ヶ谷坂伝説に出てくる亀だという.あるとき,この亀が「たまにはこの世をみてみたい」と思って,亀ヶ谷坂を上っていったが,頂上まで行くことができずに引き返した.このことからこの坂は亀返坂と呼ばれることになった.そして,何時の頃からか亀ヶ谷坂となったという(資料2,pp.114-115).

■サンフランシスコのような西御門

回春院を過ぎると,谷戸が二手に分かれる.東側の谷戸に入ると,すぐに緑に覆われた山道になる.緑陰に入ると,途端に涼しくなる.

およそ5分で尾根の十字路に達する.尾根の反対側は,稜線ギリギリまで住宅が迫っている.住宅地の一番高いところに立つと,眼下に鎌倉の海が見えている.

高いところから,良くこんな坂を自動車が登れるなと思うほどの急な下り坂が続く.うかうかすると転げ落ちそうな坂である.亀ヶ谷坂など問題にならない急坂である.

「・・・サンフランシスコと違って電車がないね・・」

と誰かが茶々を入れる.

■八雲神社

西御門奥の坂道を下って,11時25分,八雲神社に到着する.

八雲神社の創建年代は不明.祭神は素戔嗚尊だという(資料3,p.29).

■来迎寺

八雲神社参道入口に数十段の石段がある.ここが来迎寺の入口である.来迎寺は時宗の寺で,藤沢遊行寺の末寺.山号は満光山.資料2(p.40)によれば,「1293年(正応6年)に発生した鎌倉大地震の犠牲者を弔うために一向上人が創建した.明治時代になって,頼朝の墓近くにあった法華堂がなくなったので,そこに祀られていた地蔵菩薩像など三仏像他がこの寺に移された」という.また,「元報恩寺の本尊地蔵菩薩も本堂に安置されている」.

さらには,「大鷹にさらわれた染谷太郎大夫時忠時忠の娘の遺骨が,この寺の観音像の中に納められている」という伝説もあるようである.

この寺にまつわる言い伝えは,このほかにもあって,ややこしい.

ただ残念ながら,関東大震災で本堂は倒壊してしまった.そして,1994年(平成6年)に現在の鉄筋の本堂が再建された.

■高松寺跡・太平寺跡

この辺りは,高松寺と太平寺の跡地でもある.

高松寺は,1642年(寛永19年),水野重長が母の高松院の菩提のために建立されたが,昭和になってから宮城県に移されたという(資料2,p.41).

太平寺は,池禅尼の姪が開山,源頼朝が建立した尼五山第一位の寺だった(資料2,p.41).「太平寺の本尊,聖観音は東慶寺に祀られ,仏殿は円覚寺舎利殿(国宝)になった」という.

■思い違いかな?

11時40分,来迎寺を出発する.一行に疲労の色が見えるので,予定していた報恩寺跡(現第二中学校)の見学はパス.

この近くに里見忳の住居跡があったと思う.ところが暑さのためか,「里見忳」の名前が出てこない.

「あの~・・ホラ・・大佛次郎と一緒に飛び上がっている写真が『アサヒカメラ』か何か写真集に出ていた人・・ええと・・」

と50年も前の写真集を話題に出す.当然誰も分からない.

「どんな作品を書いた作家ですか・・」と

誰かが質問する.

そのとき,私はギクッとする.

実際の所,私は偉そうに説明しているが,里見忳の小説は一つも読んでいないことに気がつき,無性に恥ずかしくなる.

「あの・・そら・・え~と・・とにかくその作家の家がこの近くにあったんですよ・・」

といいながらも,急速に探そうという意欲を失う.

確か,里見忳の住居は,西御門と扇ガ谷の2カ所にあったと記憶しているが,私の思い違いだろうか.

ついで,元国連大使鎌倉市名誉市民加瀬俊一邸跡を通過する.ところが「加瀬」はすぐ頭から出てくるが,「俊一」がでてこない.「カセタイシュウ」という変な名前が出てきて,「トシカズ」をマスクしてしまう.

ここでも,

「え~えと・・ホラ,ソノ・・」

を繰り返している内に,説明する気力がなくなり,そのまま通過.

■鶴岡八幡宮の木陰で昼食

12時丁度に鶴岡八幡宮に到着する.境内ではぼんぼり祭りの準備が進んでいる.

源平池のハスが咲いている.池のほとりのベンチで昼食を摂ろうと思っていたが,全員が座れるだけのスペースがない.仕方なく,幼稚園脇の木陰に腰を下ろして,昼食を摂る.

平素,熱いところを歩き馴れている私は,案外平気だが,大多数の方々に暑さによる疲労の色が見える.もっとも,こんなことを書くと,すぐさま,

「お前が平気なのは,年を取っているからだよ.年を取ると暑さに鈍感になるだけ.その内に,暑さでひっくり返るから気をつけろよ・・」

と言われてしまいそうである.

「はい,ご尤も!・・・」

私はご忠告には忠実である.

(つづく)

[参考資料]

資料1:http://www.pref.mie.jp/tokyo/hp/yukari/12.htm

資料2:鎌倉市教育センター(編),2009,『かまくら子ども風土記』鎌倉市教育委員会

資料3:小林伸男(編),1994,『神奈川ぶらりぃウオーキング』神奈川図書

「五十三次洛遊会」の前回の記事

http://blog.goo.ne.jp/flower-hill_2005/e/daa4540e5f99c2237e8947de3ef752bf

「鎌倉あれこれ」の前回の記事

http://blog.goo.ne.jp/flower-hill_2005/e/0e6b840c0b87378297c31089814458c8

「五十三次洛遊会」の次回の記事

http://blog.goo.ne.jp/flower-hill_2005/e/a46be0036884c966bb04886d40045282