こんな動画を観ました!

前半は、携挙説は英米をはじめとする英語圏で取り入れられた説であり、諸外国では流行ってないとの説明。

(諸外国で信じている人がいれば、それは、英米のキリスト教思想の影響を受けているからだということです)

そして、私が気になったのは、後半部分。

214~

1 テサロニケ4:17 は艱難時代前携挙説を信じる人たちが、空中携挙の聖句だと主張しますが、

上記の動画の牧師は、1テサロニケの 4:17について、「この箇所が艱難時代前の携挙を意味するのであるなら、alive and remain (残されている者) なんて表現がされるのはおかしいと思いませんか?

自分なら、“生き残っている者” “残された者” などと書かない。」

と指摘している。確かに単純なポイントですが、会衆も初めてこの点に気付いたようで笑っている。

色んなバージョンの訳を覗いてみましたが、全ての訳が共通して、“その時、まだ生きており、残った(残されている)者を” という意味に訳されてました。意味は同じです。

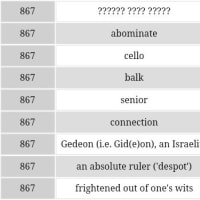

英語の違うバージョンの訳も調べてみました:

the living ones who remain [on the earth] 地上に生きて残されている者

who are still alive まだ生きている者

who are still alive and remain on the earth 地上にまだ生きており残された者

who are alive, who are left 生きている者、残された者

who are still alive and are left まだ 生きており残された者

who are still alive at that time その時 まだ生きている者

who are alive, who are left behind 生きており とり残された者

who are alive and who have been left behind 生きている者で とり残された者

私も気付かなかったけど、“その時、まだ 生きており 残されている者”とは、艱難時代を通過し、生き残った人たちのことだとしか考えられない。艱難時代前に、“生き残り”をかけるほどの相当に顕著で激しいサバイバルがあるなら、

艱難時代前 携挙にも当てはまるかも知れませんが… ただ、それは、情況的に当てはまらない気がします。

日本語訳では、“その時、生きており” “まだ生きており” “わたしたち生き残っている者” “なお生きて地上に残っている私たち” などと訳されていました。

昨夜、読んだある記事の中で、なぜ神様は携挙の時期についてハッキリした表現を残されていないのか?という記事を読みました。

1つは、色んな意見が違っても、お互い兄弟姉妹を受け入れる練習をさせているということではないか?と書かれていました。ナイス!な考えだと思いました。

携挙説について色んな動画や記事をみますが、ある牧師は、自分の説はシッカリ主張しつつも、「僕の親友の牧師で艱難前携挙を信じる○○君と、○○君と、○○君が

いるんだけど・・・」と写真付きの動画で彼らを友人だと紹介しはじめました。

他にも、以前は艱難時代前を信じていた人で、今は艱難時代後を支持している人ですが、彼は「今は、艱難時代後を信じるけど、昔、よく聴いていた艱難時代前を支持する○○牧師や○○牧師のことは、今でもファンだし とても尊敬してます。彼らのメッセージも聴きます!でも、携挙については、彼らは間違ったことを教えてるので譲れません。」と発言していました。

いやぁ、意見が違っても、こういう風に割り切る人たちは美しいです。

そうかといって、英語のスレで携挙説のことで強硬にやり合ってる人たちも沢山います。昨年の夏から、そういうやり取りを見てきました。

でも、皆が真実を伝えたいと、真剣なんだと思います。

何が正しいかは、反キリストが現れるのを 目にするか しないかで、まず、艱難前携挙説が、正解かどうかが 決定されます。

私が心配していることは、終末時代にクリスチャンが嫌われ迫害されるとありますが、もしかしたら、艱難前携挙を宣伝したのに携挙が起きないから、嘘つき呼ばわりされ迫害されるのも一つの理由になりえるかもしれないということです。 ネロの時代、クリスチャンは放火の濡れ衣を着させら、ライオン競技場に放たれました。日本もキリスト教迫害では有名な国です。

私は、これから来る時代のことを考え、迫害が起こってもくじけない心構えで行きたいです!!

人に認められたいと思ったら罠にかかります。

人より神に認められたいと思ったら、嫌なことがあっても大した失望になりません。