難しい説明は 後回しにして、実際に組み立て、自分の声でも 何でも良いので 録音/再生できるか?試してみましょう。

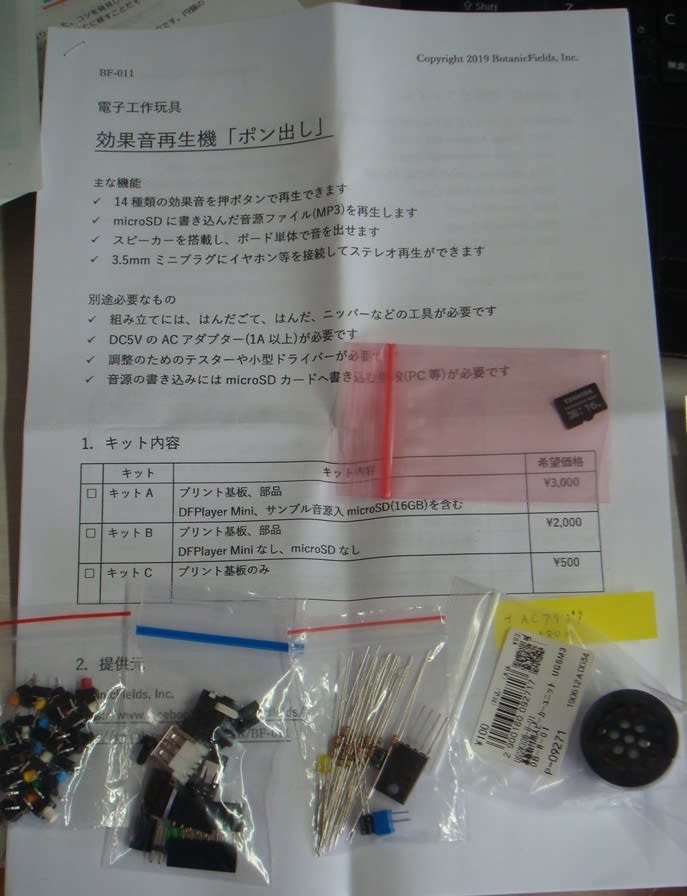

組み立てるにあたって、

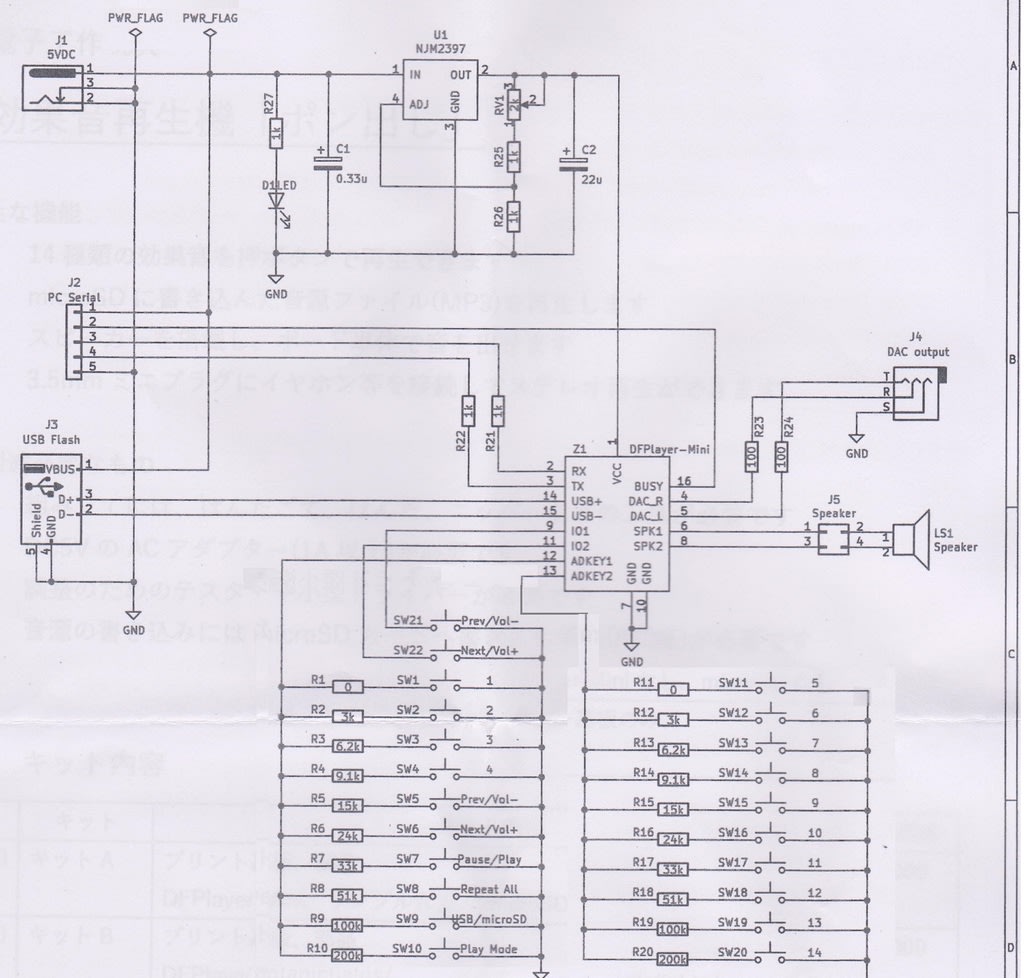

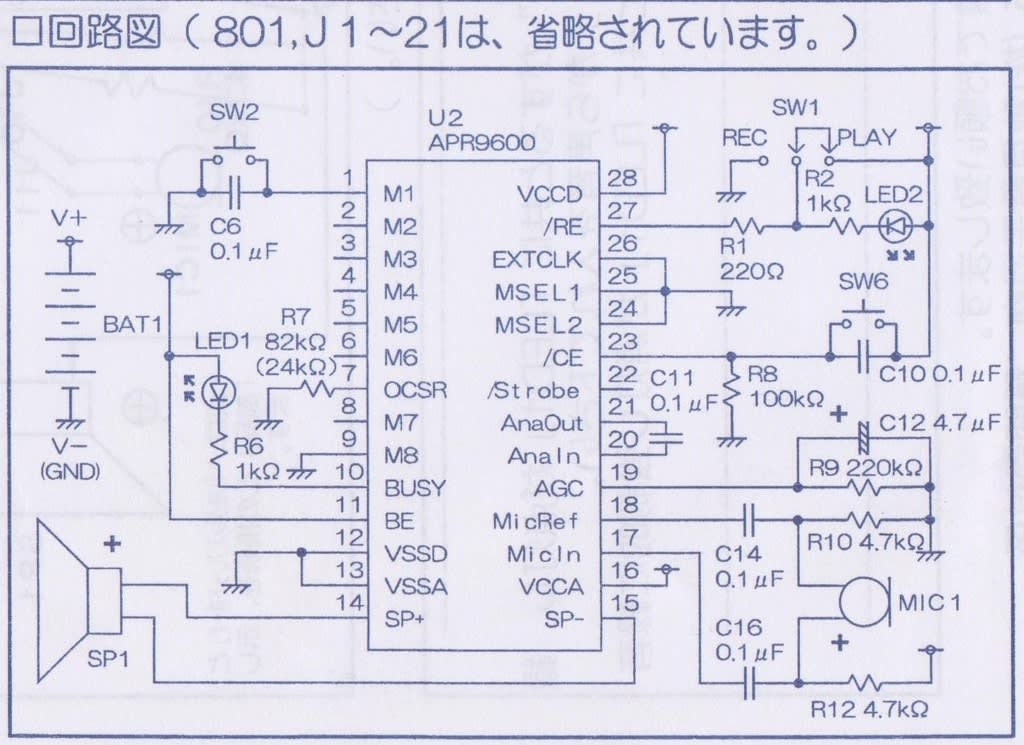

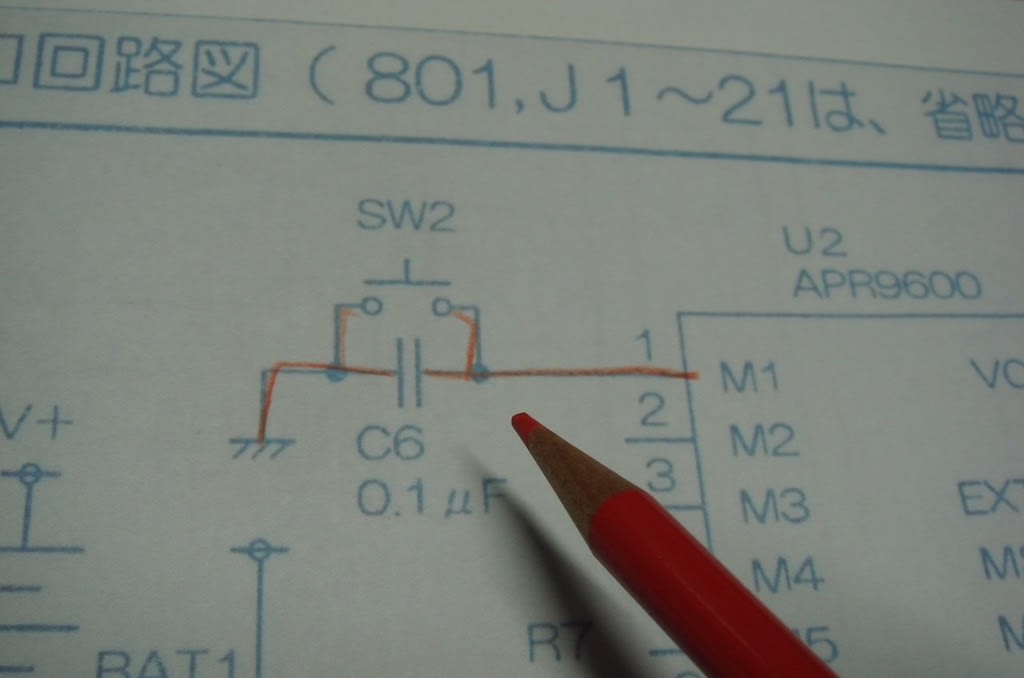

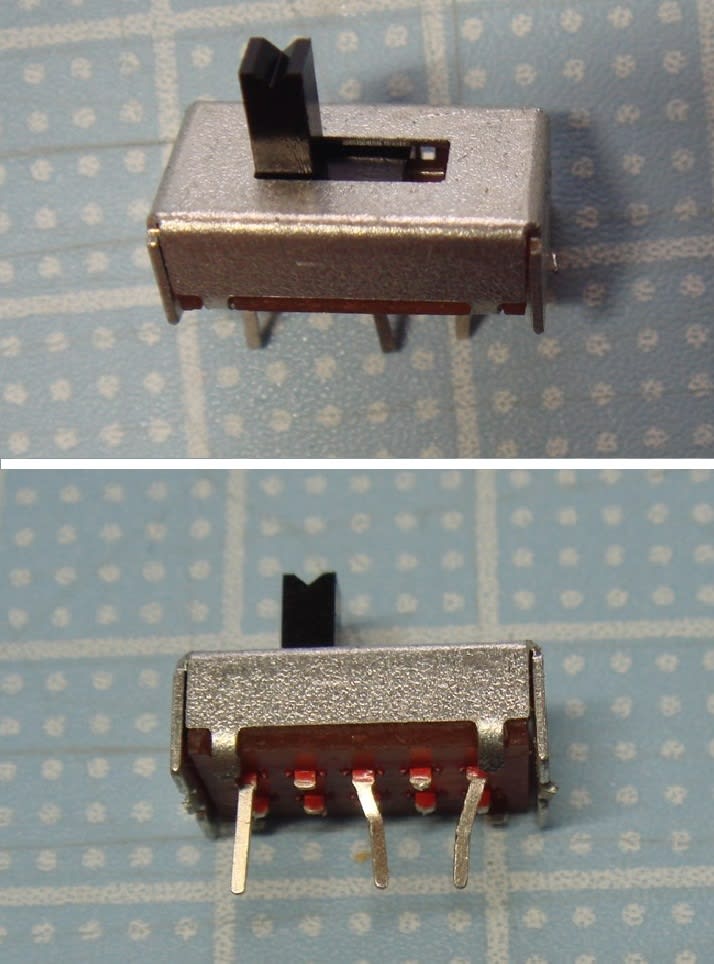

(A) まず、「回路図」↓ が 説明書の中に(小さく)載っていますので、これを A4に拡大コピーしておきます。

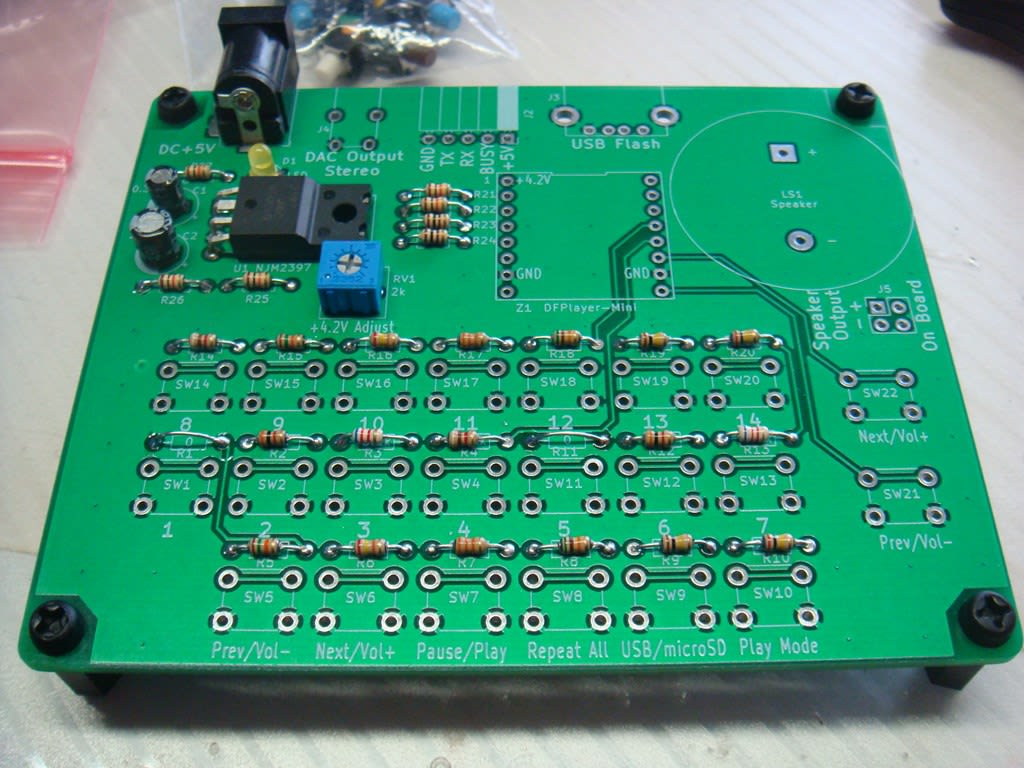

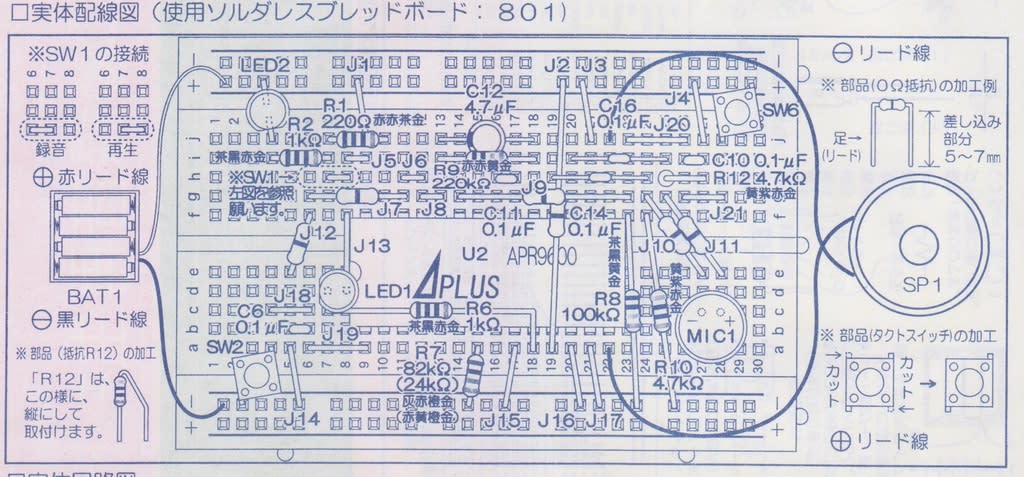

これとは別に、(B)「実体配線図」↓ とか

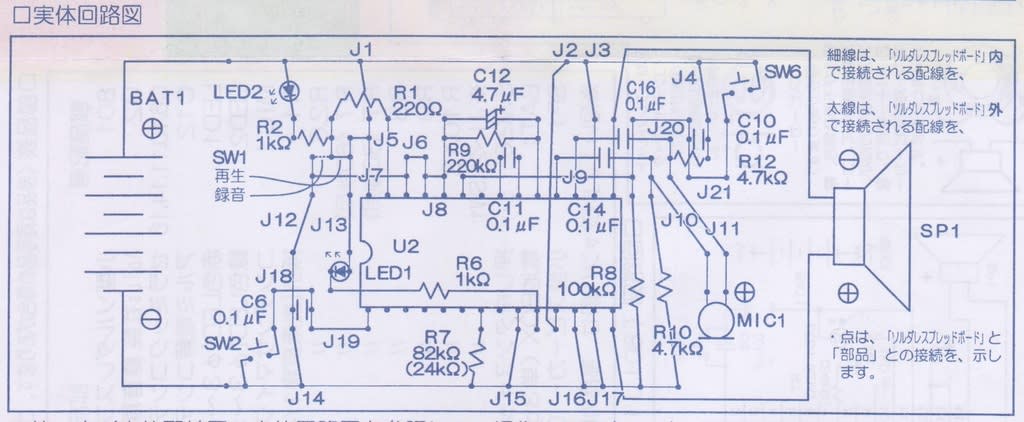

(C)「実体回路図」↓ とか

が 大きめに載っていて、初心者の人は これを見ながら組み立てましょう! という事なのでしょうが、私にはこの方が分かりづらくて、間違えそうな気がしてなりません。

元々の (A) 回路図が一番 正確で 間違いが無いので、

① これを大きくコピーしたものと、 ② 赤鉛筆 を用意しておきます。

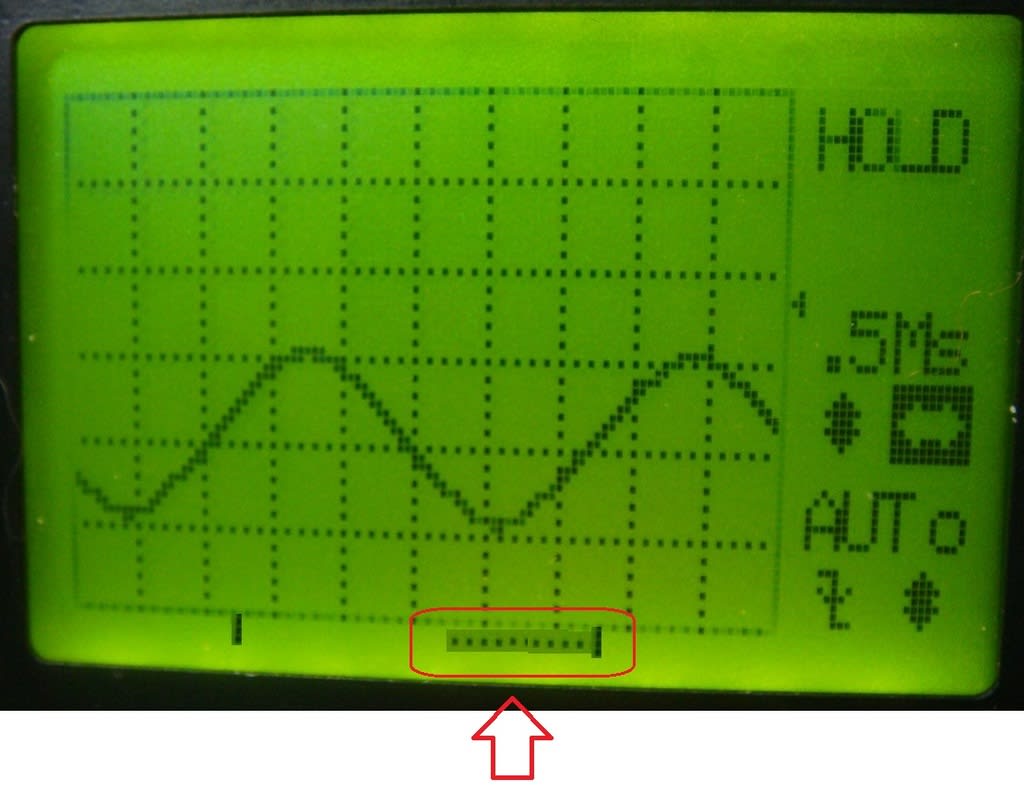

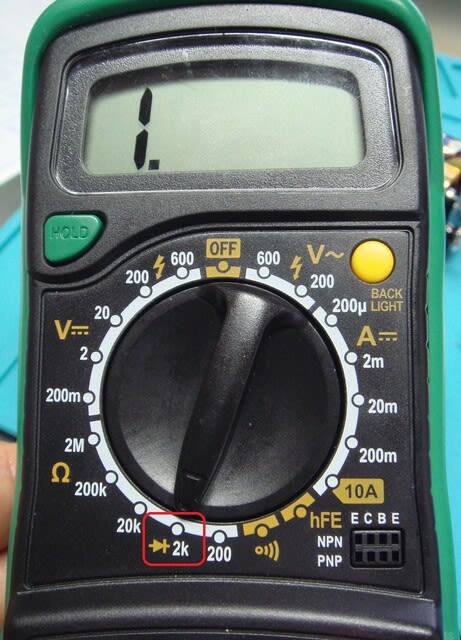

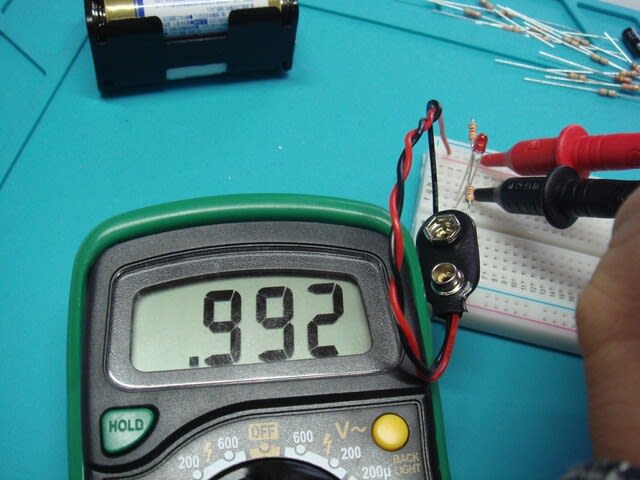

③ もちろん テスタ も 用意!

最初は、

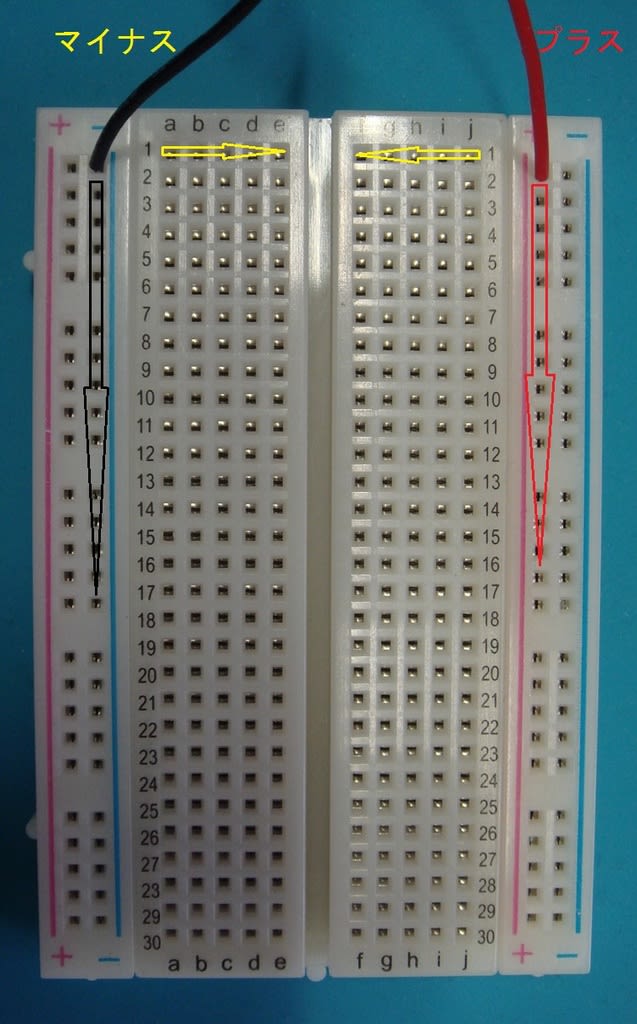

1)電源(電池の6V)の配線からスタートし、その都度 テスタで確認して行くと良いでしょう。 (ブレッド・ボード上下の赤と青の所に 0V と6V が確実に流れるように 0Ω 抵抗を挿してつなぐ)

2)電池を外して、電源の赤と黒の抵抗値を測り、ショートしていない事を確認。 これは、しつこい位に何度も確認しましょう。

こういった配線で一番 やってはいけない間違いは、電源のプラスとマイナスをショートさせてしまう事です。 最悪、部品が壊れてしまいます。

電源のプラスとマイナスが 「抵抗=無限大」なら ショートしていない事が確実です。

次に、大きな部品、重要な部品から配置しましょう。

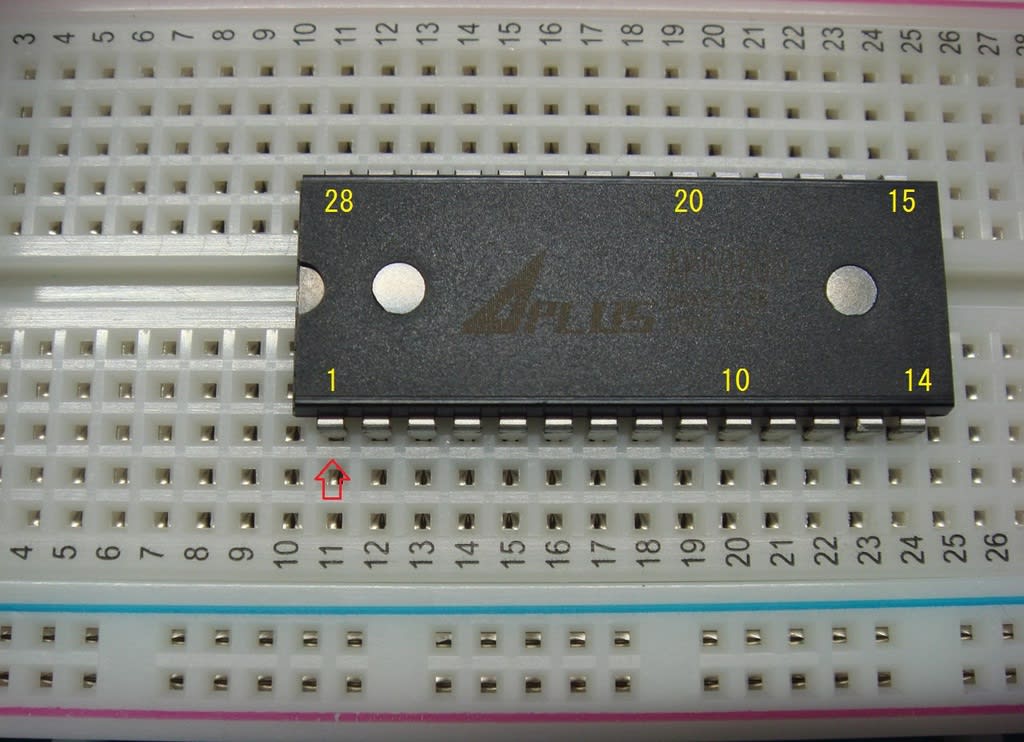

一番 大きいのは、28ピンのIC 、APR9600 という名称の黒いゲジゲジです。

これは ちょっとした工夫なのですが、ピンの番号を数えるのが面倒なので 下側の半分だけでも わざわざ数え無くても良いように、1番ピンを11番にと書かれたホールに挿しておきます。 すると 24番ホール→14番ピン と 10引くだけで番号が分かります。 この方法なら少しは ピンの間違い が減ります。

3)次に タクトスイッチが 操作しやすいような位置にくるよう ボード上の配置を工夫します。 ここでは SW2とSW6が タクトSWのようです。(SW1では無い)

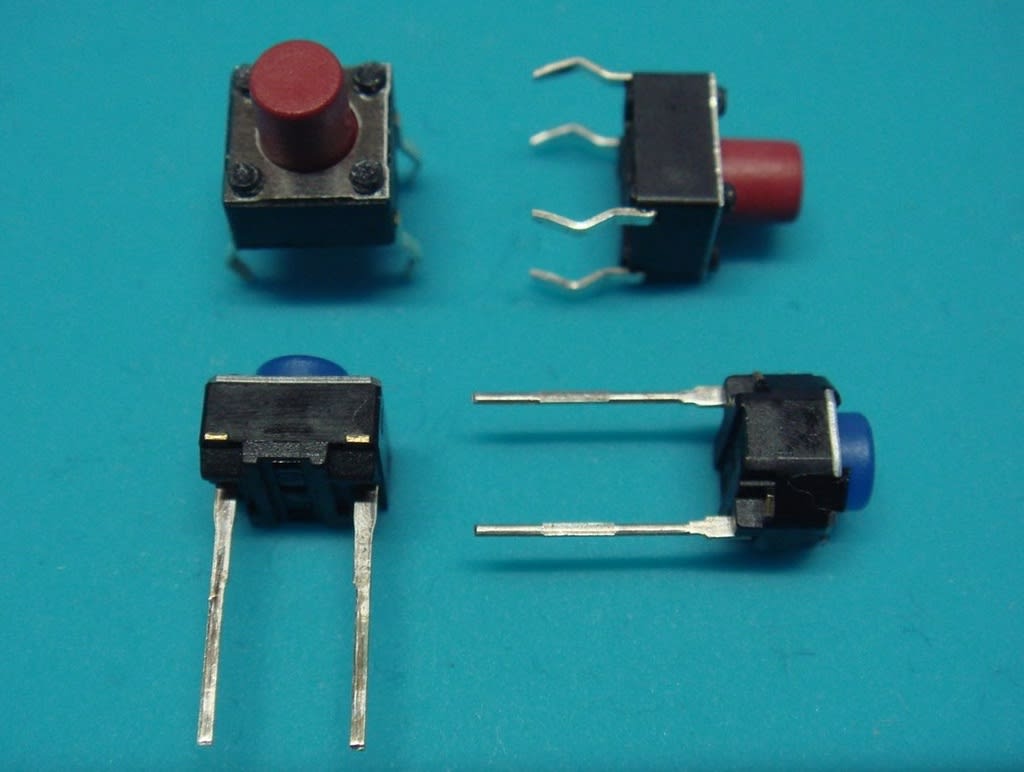

ただ、付属のタクトスイッチでは ブレッド・ボードの2.54mm間隔のホールにうまく刺さりません。 説明書では、「スイッチの足を細く切って(不要な足も切って) 挿せるように加工しなさい」との事ですが、これは面倒なので

手持ちの 押しボタンスイッチ ↑ に変えました。(青い方)

これなら足も細く、間隔も2.54mmなので そのままブレッド・ボードに挿せます。

4)ICの1番ピンから、部品の配置していき、配線が終わったら 赤鉛筆で回路図を塗っていきます。

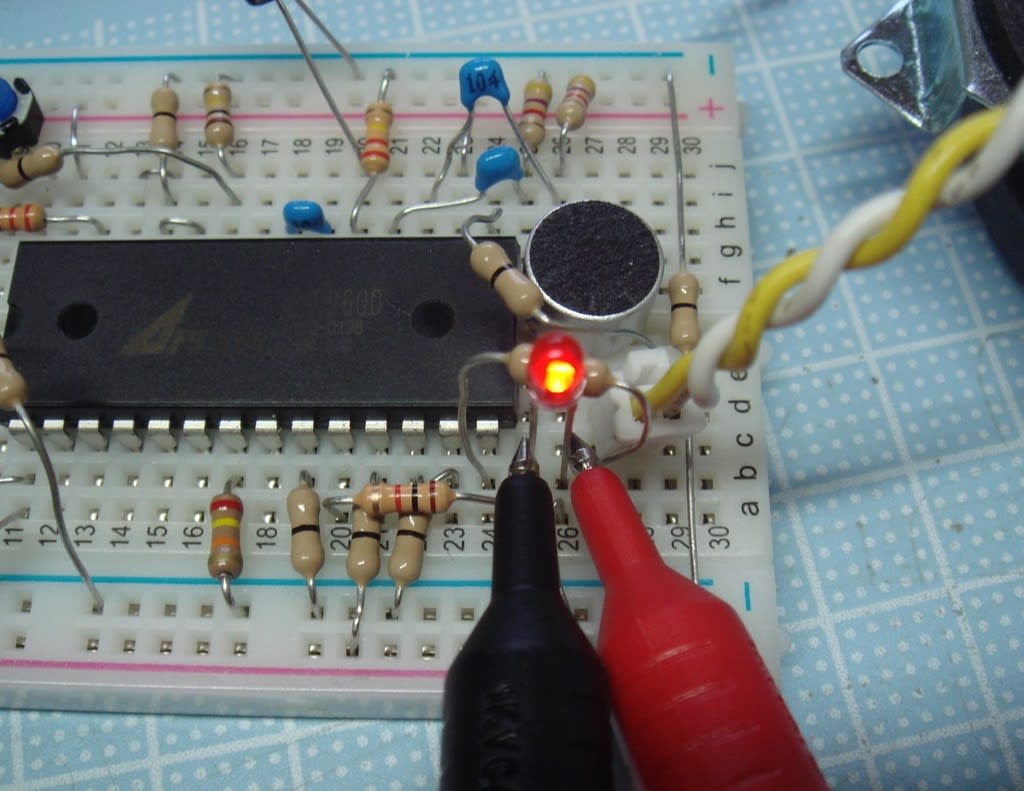

これなら、部品の取り付け忘れも無くなりますし、配線も間違いが少なくなります。 その都度、テスタで導通テストを行えば、もっと確実。

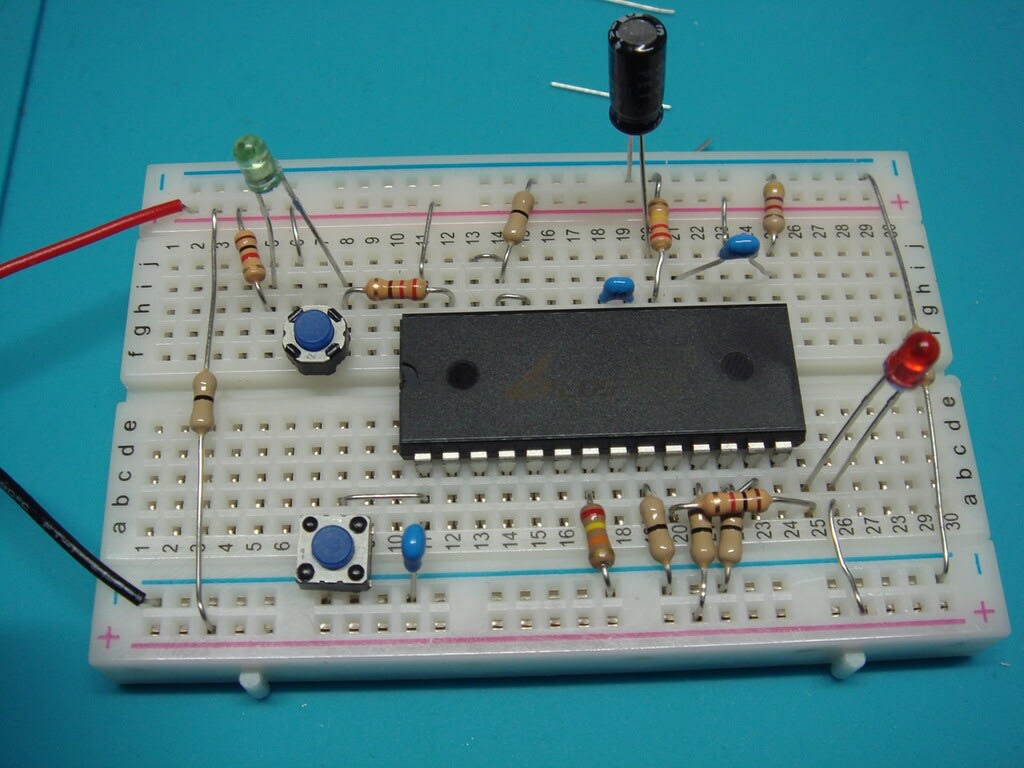

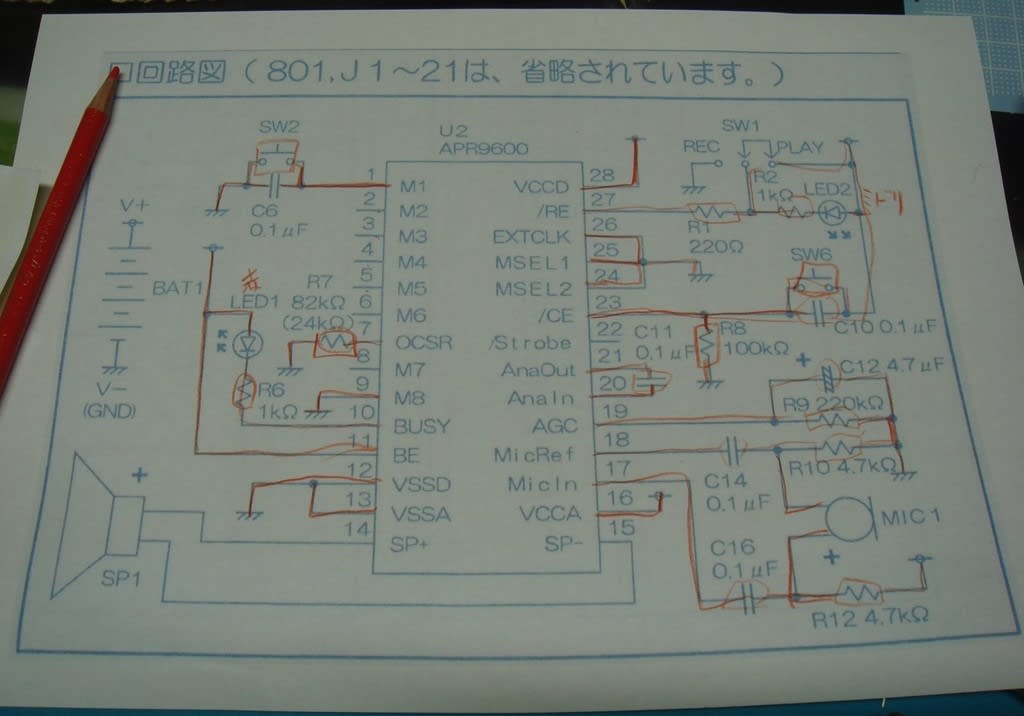

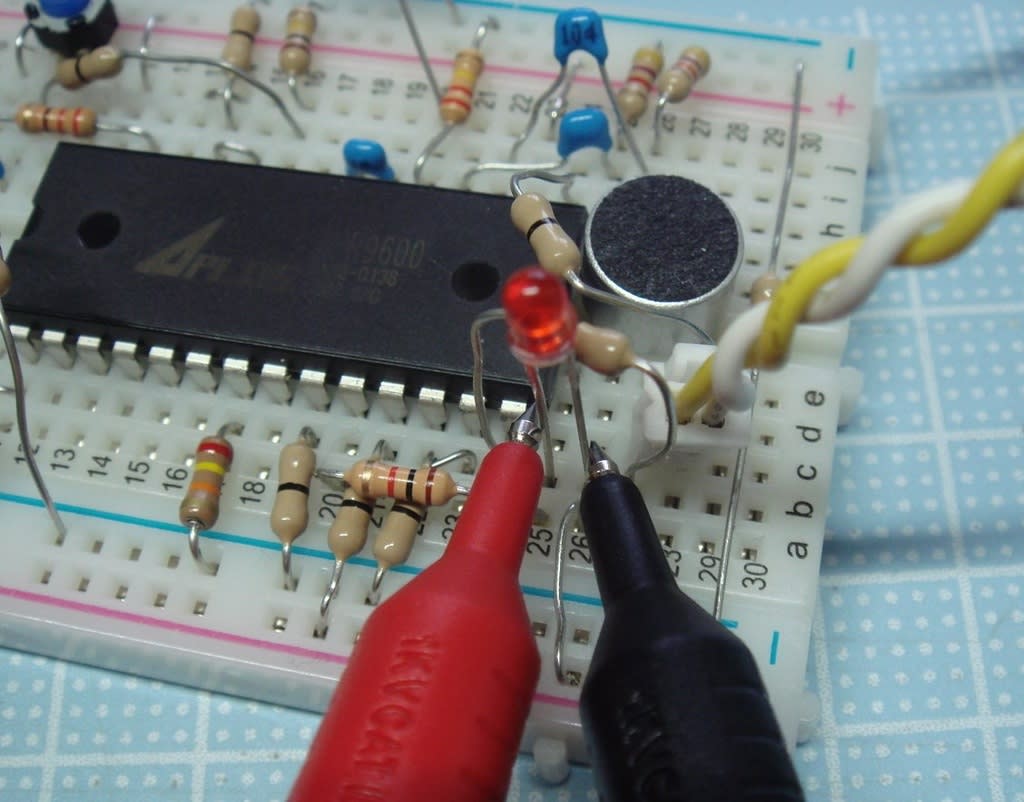

[部品取り付けの途中の状態] ↓

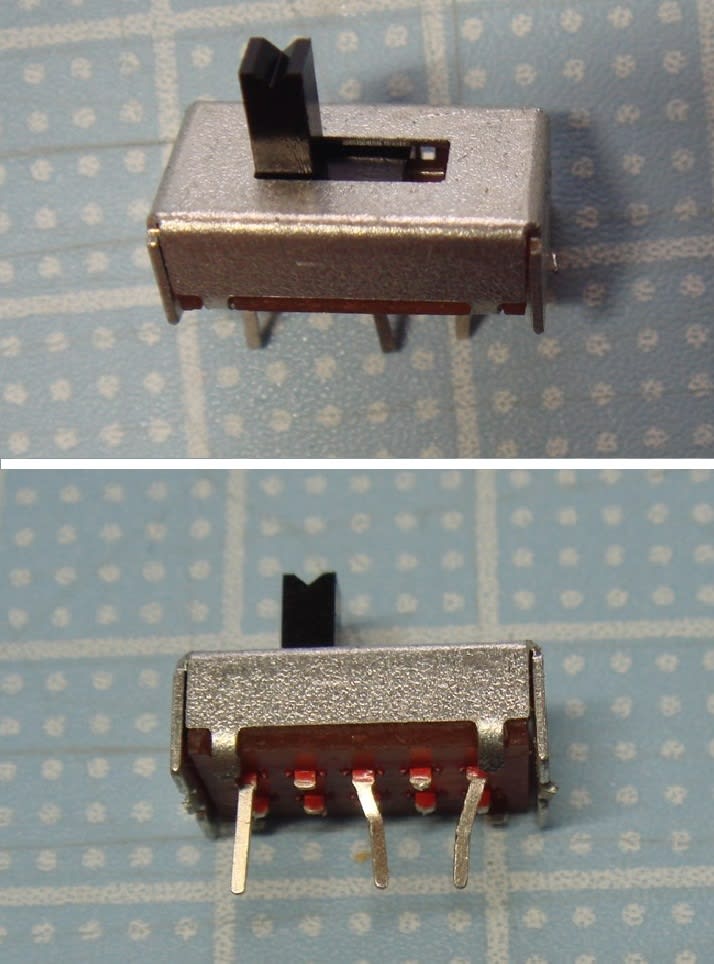

SW1は、このキットでは 「ショート・ピンを差し替える」だけにしているようですが、面倒なので 手持ちのスライド・スイッチを使って 操作しやすく改良してみました。

ピンを無理やり穴ピッチに合わせる→

全部の配線が完了すれば、回路の線がすべて赤く塗り潰されているはずです。

この方法 ↓ が 一番 確実です!!!

(スピーカは最後に取り付け)

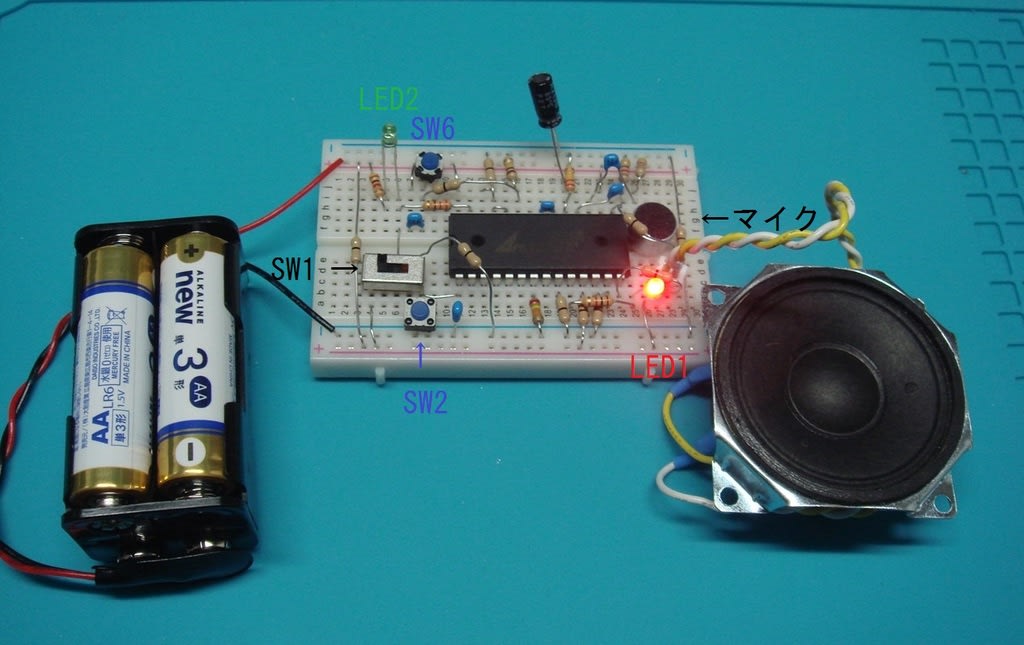

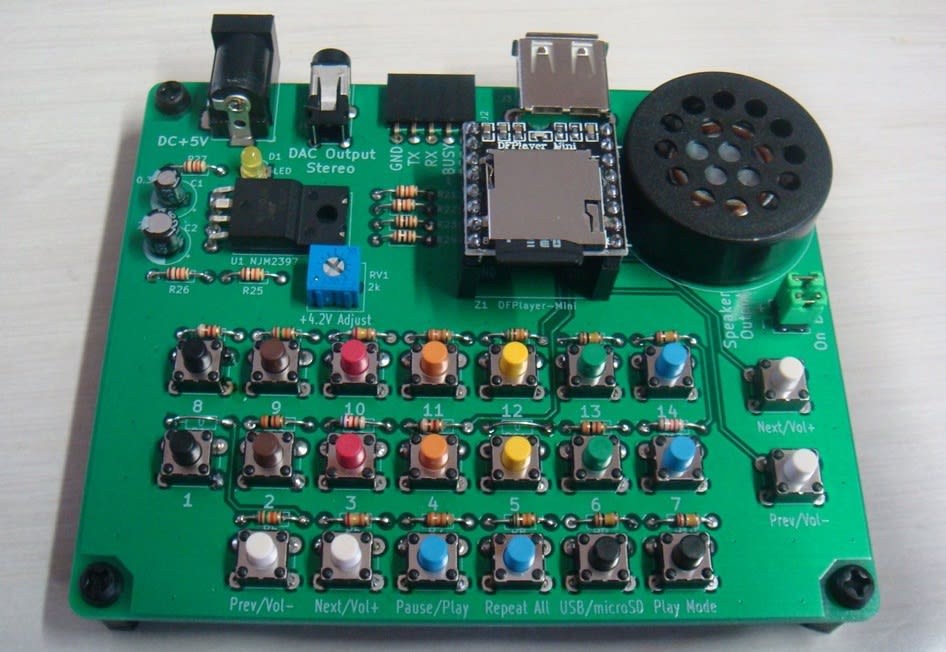

完成すると ↑ こんな感じです。

テスタで導通を確認する時は、必ず 電池を外した状態で行ってください。

( 電池 をつなぐのは最後の最後です )

その代わり、配線に間違いが無ければ、一発で動くはずです。

最後に もう一度、電源のプラス(赤)とマイナス(黒)の抵抗値を測り、電源がショートしていない事を確認して・・・ OKなら、

うまく動く事を祈りながら 電池をつなげてみましょう。

今日は、ここまで・・・

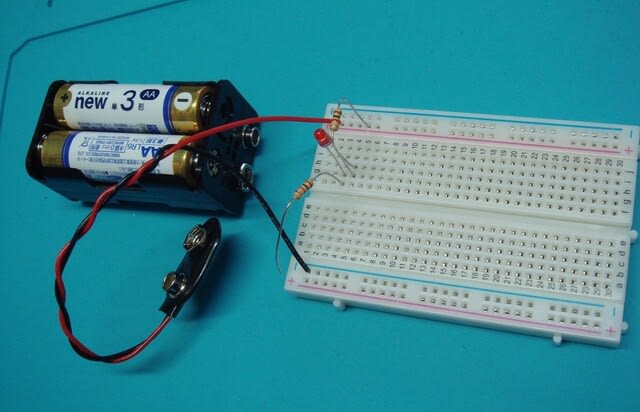

それに 「006P電池用のスナップ」を介して、ブレッドボードに接続します。

それに 「006P電池用のスナップ」を介して、ブレッドボードに接続します。

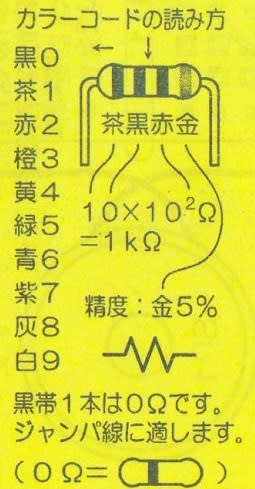

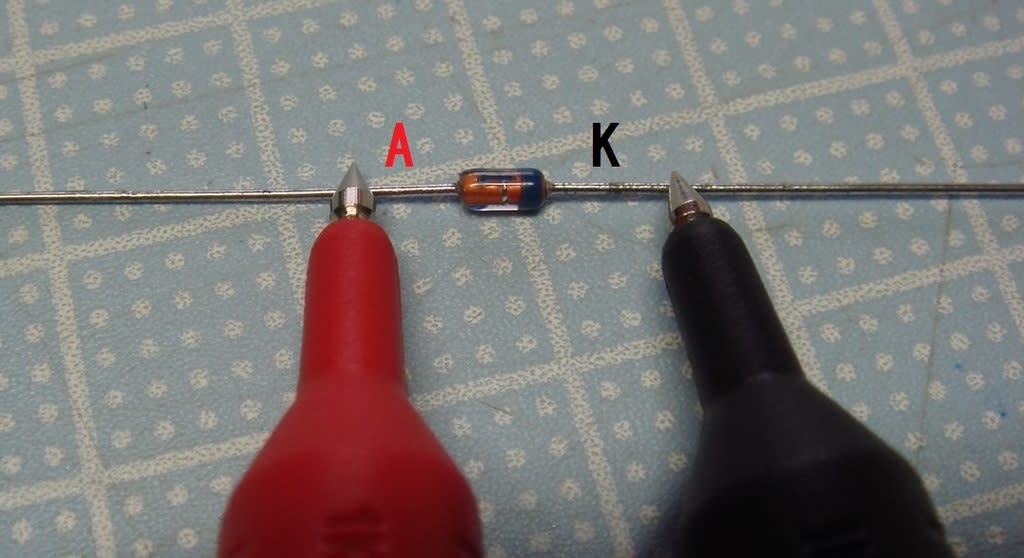

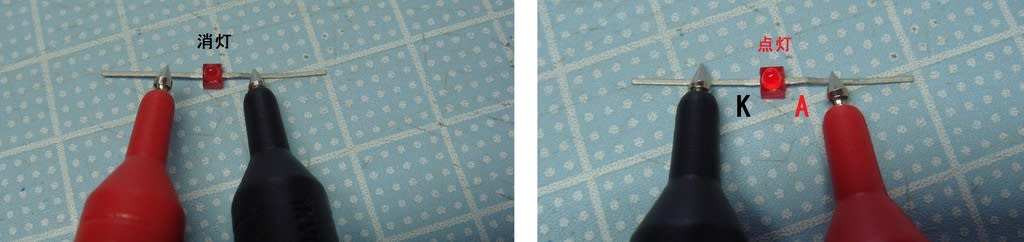

(電解コンデンサも同じルールです)

(電解コンデンサも同じルールです)

←これで正解

←これで正解

LEDの右のピンがプラスだと分かる!

LEDの右のピンがプラスだと分かる!

(右は生基板)

(右は生基板)