仏教の歴史( 副題 実在の仏教、その後。 )

仏教は、身近ですが、その全体像について、よくわからないことがあります。

その疑問は、仏教の歴史を辿ることによって、解消すると思います。

以下に、簡単に仏教の歴史を述べてみました。

仏教は、前6世紀ごろ、北インドでガウタマ=シッダールタによって始められた宗教です。

インドでは衰えましたが、アジア各地に広がる世界宗教となりました。

過去に宗教は、世界観を表明していました。

世界観としては、

生命とは、何か?

生命のある惑星、生命の無い惑星。

宇宙とは、何か?

という命題があります。

「無記」と呼ばれます。

無記(むき、巴: avyākata, アヴィヤーカタ、梵: avyākṛta, アヴィヤークリタ)とは、仏教において、釈迦がある問いに対して、回答・言及を避けたことを言います。

仏説経典に回答内容を記せないので、漢語で「無記」と表現されます。

主として形而上学的な、「世界やその存続期間や有限性」「生命と身体の関係」「修行完成者(如来)の死後のあり方」といった仏道修行に直接関わらない・役に立たない関心についての問いに対して、このような態度が採られました。

認識論の問題ではありますが、しかし、科学の発達がなければ、十分な説明の基礎が得られません。

生命とは、何か? という問題は、ある意味宗教的なものです。

また、「唯識、中観派」は、世界観や認識論を展開しています。

古い認識論を解くと、現代人の心理の底流に流れているものも、分かるかも知れません。

仏教の開祖の当時、インドでは、輪廻転生が広く知られていました。

例えば、次のようなものです。

輪廻、または輪廻転生とは、サンスクリット語のサンサーラ(संसार saṃsāra)に由来する用語で、命あるものが何度も転生し、人だけでなく動物なども含めた生類として生まれ変わることを意味します。

漢字の輪廻は、生命が無限に転生を繰り返すさまを、輪を描いて元に戻る車輪の軌跡に喩えたことから来ています。

輪廻転生では、現世での行いが来世になんらかの影響を及ぼすと言われています。

人の生まれ変わりには、生前の悪行が関連しており、それに応じて六道という6つある世界のいずれかに生まれ落ちます。

輪廻転生では、必ずしも人に生まれ変われるというわけではありません。

生まれ変わる世界は、6つの世界に分けられています。

その世界は、地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上の6つで総称して「六道」と呼ばれています。

修羅を人間として括る場合には、五趣と呼ばれるときもあります。

また、地獄、餓鬼、畜生の3つの世界を三悪道といい、特に苦しみの激しい世界だといわれています。

次に生まれる世界は、死ぬまでに行った行為「引業」によって、決まっています。

引業とは、生前に行った悪行のことを意味します。

なので、引業の重さによって、次に生まれ変わる世界が決まります。

また、引業以外のすべての業ことを満業と呼びます。

再び、人間に生まれ変わるためには、「五戒」という戒律を守り続けなければなりません。

五戒とは、不殺生・不偸盗・不邪婬・不飲酒・不妄語の5つのことを意味します。

仏教の思想では、限りなく生と死を繰り返す輪廻の生存を苦と見、二度と再生を繰り返すことのない解脱を最高の理想とします。

なお、解脱とは、本能に基づく迷いに心を縛られている状態(煩悩(ぼんのう))から脱して自由になることで、 涅槃(ねはん)と同一視され仏教実践道の究極の境地とされます。

涅槃とは、生死を超えた悟りの世界であり、仏教の究極的な実践目的とされます。

また、仏教は、人類の平等、愛、共通の生活規準を含む信条や儀礼も特色としています。

古代のインドの前6世紀頃、北インドに多くの都市国家が成立すると、それぞれ新しい都市国家の中で保守的・形式的であったバラモンらは権威を失い、王族の勃興を背景として、自由で新しい思想家が生まれました。

彼らは、沙門と呼ばれ、世俗を離れて出家し、様々な新思想を展開しました。

仏教の創始者ガウタマ=シッダールタ、ジャイナ教の創始者ヴァルダマーナらも、そのような自由な新思想家の一人でした。

ブッダの教えの要点をまとめると、次のようなものです。

ブッダは、バラモン教の聖典ヴェーダの権威や儀式を認めず、またヴァルナ制度も否定しました。

本来の仏教は、そのような儀礼や身分にとらわれない、自己の解放を目指したといえます。

まず、人生は、生老病死の四苦をはじめとしてすべて苦である(一切皆苦)ととらえられます。

生きること、老いること、病むこと、死ぬことの四つの苦、 人生における自由にならない、そして、免れない四つの苦悩のことをいいます。

この人生の苦を解決するために苦、集、滅、道の四諦(四つの真理)を説きます。

苦諦は、人生は、すべて苦であるという真理、集諦は、苦の原因は、心の迷い、煩悩にあるという真理、滅諦は、煩悩を滅ぼすことで苦を取り除くことが出来るという真理、道諦は、正しい実践によって苦をなくすことが出来るという真理です。

正しい実践とは、正しく見(正見)、正しく考え(正思)、正しく話し(正語)、正しく行動し(正業)、正しく生活し(正命)、正しく努力し(正精進)、正しく思いめぐらし(正念)、心を正しく置く(正定)の八正道です。

また、その世界観の中心には、諸行無常、諸法無我、涅槃寂静の三法印(教理)があります。

上座部仏教の教理の特徴は、釈迦の教えをいかに正確に理解し整備するかという点にあります。

ブッダの教えを簡潔にまとめて「無常―苦―無我」と表すことが古くから行われ、また、涅槃は、ブッダの悟り、すなわち仏教徒の理想を示します。

仏教は、前5世紀頃、ガウタマ=シッダールタが悟りを開いてブッダとなり、ガンジス川中流のマガダの地でその教えを人々に説いたことに始まり、次第にクシャトリヤやヴァイシャ層に広がっていきました。

その教えを信じた人々が出家し、サンガといわれる仏教教団をつくり、または在家信者も増えていきました。

サンガ「僧伽(梵: संघ Saṃgha)」は、仏教の戒律を守る男性の出家修行者である「比丘」と女性の出家修行者である「比丘尼」の集団のことで、仏教の三宝の一つです。

ブッダの死後、インド各地に広がり、特に前3世紀のマウリヤ朝のアショーカ王の保護のもとで全インドに広がりました。

前4世紀末に都市国家を統一したマウリヤ朝の3代目の王アショーカ王は、インド各地に軍を進め、戦争を繰り返して領土を広げました。

前259年頃、東海岸のカリンガ国を征服したとき、多くの血が流されたことに心を痛め、仏教に帰依し、ブッダの慈悲の精神をもとにした法(ダルマ)を国家統治の基本としました。

アショーカ王の行った仏教保護政策は、磨崖碑・石柱碑の全国への設置、ストゥーパの建設、スリランカへの伝道、仏典結集などがあげられます。

ブッダの死去の百年後ごろ、拡大した仏教教団は、伝統的・保守的な上座部と、進歩的・革新的な大衆部との二つに分裂しました。

さらにその後も分裂が続き、約二十の部派が成立しました。

この部派に分かれた時代の仏教を部派仏教といっています。

アショーカ王時代に保護された仏教の主力は、上座部仏教であったので、前3世紀半ばにスリランカに伝えられ、いわゆる南伝仏教となり、東南アジア一帯に広がったのは上座部仏教でありました。

これらの部派仏教の僧侶たちは、権力者の保護のもと、僧院の中で他派との論戦を繰り返す中で学問的な研究を主体とするようになり、しだいに民衆の悩みや苦しみを救済するという実践的な活動からは離れて行き、貴族的になっていきました。

原始仏教教団について、師の説法(当時のマガダ語で語られていた)は、弟子たちに口伝で継承されていきました。

この頃の原始仏教の聖典としては、その後、南伝したパーリ語の聖典と、これに相当する漢訳諸経典(阿含経など)および少数のサンスクリット聖典の断片とがあります。

パーリ語聖典は、現在スリランカ・ミャンマー・タイ・カンボジアなどの仏教徒のあいだで奉じられ、律蔵(出家した修行者のための戒律の規定および説明)、経蔵(ブッダおよびその弟子の説法の記録)、論蔵(経蔵に説かれている思想の解説・註釈・研究)という三つの部分(三蔵)から構成されています。

原始教団では、ブッダの教えや戒律を正しく伝えようとして、仏典結集をおこないましたが、早い段階からその解釈において保守的な長老たち(上座部)と、革新的な一般僧(大衆=だいしゅ)とが対立する傾向にありました。

大衆部や法蔵部や経量部の教理は、大乗仏教の教理と一致することが多く、大乗仏教成立の起源に彼らの教理の影響があったと考えられています。

法蔵部 は、インドの仏教教団分裂によって生じた一部派の名です。

紀元前2世紀初期頃の成立と推定されます。

思想内容の詳細は、不明ですが、五蔵説を主張したこと、あるいは仏塔信仰の果報を唱えたことなどが知られています。

上座部の系統に属しますが、その説はむしろ大衆部に近かったようです。

五蔵説は、人間を5つの「鞘(次元の鞘。現在でいうオーラ。)」を持つ存在と考えています。

①.外側の食物鞘は、一般には肉体と呼ばれている食物によって支えられていて、最も粗雑な鞘です。

②.内側の鞘は、生気(プラーナ)から造られている生気の鞘ですが、この生気は、私たちの身体内に張り巡らされている目に見えないナーディーと呼ばれる導管の中を流れていると考えられています。

③.さらに内側の鞘は、私達の種々感覚や想念に関係する意志鞘

④.その内側の鞘は、完璧な智慧に基いた知性の働く理智鞘

⑤. 最後の最も内側の精妙の鞘は、「歓喜の居所」である歓喜鞘

であると考えられています。

ヨーガでは、真の幸福感に必要不可欠な心の調和は、この中から生じて来るという考えです。

ヨーガは、古代インド発祥の伝統的な宗教的行法であり、瞑想を主とします。

現代においては身体的エクササイズも含まれます。

元来は、心身、感覚器官を鍛錬によって制御し、精神を統一し、心の働きを止滅させ、古代インドの人生究極の目標である輪廻からの「解脱」に至ろうとするものです。

また、経量部は、上座部の系統に属しますが、3世紀末ごろ説一切有部から分派、クマーララブタが開祖です。

批判的・進歩的学説を展開し、説一切有部が〈論〉によったのに対し、〈経〉を判断の基準(量)としました。

四大と心のみを実在とする認識に立ち、唯識、中観派などの大乗仏教に影響を与えました。

マウリヤ朝のアショーカ王の保護を受けて、仏教は、全インドに広がりましたが、王は上座部の仏教に帰依しており、保守派と革新派の対立はその間も深刻になっていきました。

前250年頃、保守派の上座部と革新派の大衆部の分裂がはっきりするようになり、「根本分裂」といわれています。

この後、紀元前後の頃までの約250年間に、両派は、さらに細かい分裂を繰り返し、大衆部は一説部、説出世部などの8部に分裂し、上座部も説一切有部、雪山部など11部に分裂しました。

一説部の名は、「仏陀は唯一にして統合された超越的な意味を持つ言葉を語った」というこの部派の教義を指しています。

彼らは、ブッダの超越性を強調し、ブッダが常に悟りを開いており本質的に非物質的であると力説しました。

説一切有部は、過去、現在、未来のいずれに存在するものも実在であるといいます。

また、諸法を五位七十五法に分けて説明します。

『大毘婆沙論』『六足論』『発智論』は、有部の教義を述べたもので、『倶舎論』は、この部派の主要な概説書であり、有部の教義を述べています。

部派の祖は、カタヤーヤニプトラです。

自我は非実在、構成諸要素(諸法)は、実在と見て、全宇宙を五つの範疇(はんちゅう)と75の構成要素(五位七十五法)に分ける整然たる体系をつくり上げました。

五位七十五法は、仏教において、あらゆる事象を5種類の範疇および75種類の要素(法)に分類して、人間の精神や物質など全ての現象の要素をまとめたものです。

説一切有部の『阿毘達磨倶舎論』では、色法11種類、心法1種類、心所法46種類、心不相応行法14種類、無為法3種類(合計75種類)の法が記されています。

『六足論』とは、仏教の部派の1つである説一切有部における、6つの論書の総称です。

六足論は、以下の6論から成ります。

①.『集異門足論』

①は、舎利子(シャーリプトラ, Śāriputra 舎利弗)の説に仮託され、『長阿含経』に含まれる衆集経の註釈の形で術語を詳しく説明するものです。

②.『法蘊足論』

②は、大目乾連(マハーマウドガリヤーヤナ, Mahā-maudgalyāyana)の作と仮託され、学処品.預流品以下21品に分けて同じく術語を註釈するが、特に実践的項目を中心としています。

③.『施設論』

③は、世間施設・因施設・業施設の3部門に分けられ、宇宙論・因果・業の問題を解説します。

③はチベット訳のみにあり、因施設の部分だけが法護らによって漢訳されています。

④.『界身足論』

④は、提婆設摩(デーヴァシャルマン, Devaśarman)の造と伝え、主として五蘊の法が業因によって有情の身心を構成することを説きます。

⑤.『識身足論』

⑤は、世友(ヴァスミトラ, Vasumitra)の造と伝え、主として心および心所、特にその中の煩悩法などを解説します。

⑥.『品類足論』

⑥も世友の造と伝え、弁五事品(色・心・心所・心不相応行・無為の5位による法の分類を説く)、弁諸智品・弁諸処品以下の8品に分け、「六足論」中最も広く種々の問題に関し説明します。

そのうち、第七弁千問品の中には、明らかに②よりの発展が認められます。

⑥には、玄奘訳のほかに劉宋の求那跋陀羅と菩提耶舎の訳の『衆事分阿毘曇論』があり、弁五事品のみの異訳として後漢の安世高の訳の『阿毘曇五法行経』、唐の法成の訳の『薩婆多宗五事論』があります。

弁五事品の一部に対する註釈として法救の造、玄奘の訳の『五事毘婆沙論』があります。

③以外の5論はすべて唐の玄奘によって漢訳され、ただ漢訳にのみあります(ただし①は梵文の断片が発見されました)。

この「六足論」に対して、『発智論』を「身論」と呼びます。

『阿毘達磨発智論』は、迦多衍尼子(カーティヤーヤニープトラ)が著したとされます。

略称として、発智論が用いられる傾向にあります。

本書は、「雑・結・智・業・大種・根・定・見」の八蘊で構成され、説一切有部の教学を発展させた書です。

古来より、『集異門足論』・『法蘊足論』・『施設論』・『識身足論』・『界身足論』・『品類足論』の「六足論」に対して「身論」と呼ばれて来ました。

本書ではじめて六因説の解釈が明確に詳細に論じられました。

この部派の教義は、大乗の主要な論敵とみられたため、盛んに研究されました。

大乗仏教国でも、戒律は、この部派の戒律によることが多いといわれます。

雪山部は、部派仏教の一つの名称です。

上座部の系統から出ました。

仏滅後 300年頃、上座部から説一切有部が分れ出てから、上座部はヒマラヤ山 (雪山 ) に移った部衆によってわずかに法燈を保つようになりました。

これを雪山部といいます。

これらの多くの部派に分裂していた時期の仏教を部派仏教といいます。

部派仏教の多彩な分裂は、教義上の見解の差異、指導者の対立、地理的な条件などによるもので、時期によって変動はありましたが、主要な部派は18ないし19で、根本2派とあわせて20部とされています。

部派仏教の教義は、修行者集団の特質を反映して、きわめて哲学的、思弁的です。

それぞれの部派のよって強調点には差異がありますが、部派仏教に共通する教説の基調は、ゴータマ・ブッダが説いた「有」(一切は存在する)という基本的立場を認めて、「相」(人間の心の様々な現れ)と「性」(人間の心の本質)を考察して体系化し、最も有効な修行論を展開することにあったといえます。

部派仏教の各教団は、国に保護されて広い土地を持ち、多数の僧尼が僧院にこもって学問に専念するようになり、そのため仏教はしだいに現実から離れた貴族的な学問仏教の面が強くなっていきました。

その後、スリランカに伝えられた上座部は、「南方上座部」(赤銅鍱部)と呼ばれ、特にマハーヴィハーラ(大寺)の学灯に連なる集団は「上座部大寺派」といい、ミャンマー・タイ・カンボジア・ラオスなどの東南アジア諸国で正統説とされ、今日に至っています。

スリランカへの仏教伝播は、アショーカ王の子とも弟ともいわれるマヒンダとその一団がスリランカへ布教したことに始まります。

時のスリランカ王デーヴァーナームピヤティッサ(前250-210年在位)は、王都アヌラーダプラに後世「大寺」といわれる寺院を建設しました。

その後、5世紀に入って、 スリランカの外からブッダゴーサという僧が大寺にやってきました。

彼はパーリ語で『ヴィスッディマッガ』という書を著すと共に、 シンハラ語に翻訳されていた古注釈をもとにパーリ語の仏典注釈を作成しました。

彼の活躍により、以後、上座部仏教の著作は、パーリ語で書かれるようになりました。

マウリヤ朝は、前180年ごろ滅亡し、その後現在のアフガニスタン地方のギリシア系のバクトリア王国が北西インドに進出してきました。

これによって紀元前後にインドにヘレニズムの影響が及んできました。

紀元後1世紀頃には、クシャーナ朝が成立し、中央アジアから北西インドにかけて支配しました。

このクシャーナ朝時代には、仏教が2つの点で大きく展開しました。

紀元前1世紀頃から、仏教の内部に、部派仏教のあり方を批判して、実践的な信仰を求める在家信者を主体とした信仰運動が起こりました。

紀元前後の西北インドから大乗仏教が登場し、2世紀中ごろのナーガールジュナ(竜樹)によって理論化され、部派仏教と並んで広がっていきました。

同じ頃、クシャーナ朝のカニシカ王は、大乗仏教を篤く保護しました。

大乗仏教は、上座部仏教のめざす自己救済ではなく、広くすべての人間(衆生)の救済をめざし、そのような力をもつ菩薩を信仰の対象とするという、新しい仏教でありました。

菩薩とは、初期には悟りを開く前の釈迦をさしていましたが、人々に仏法を説いて悟りを開かせる修行中の者を広く呼ぶようになりました。

菩薩信仰とは、大乗仏教の中心思想で、自己を犠牲にし悟りに達して大衆を救済するのが菩薩です。

大乗仏教では、他者の救済のために犠牲的な活動をすることが菩薩(ボーディサットヴァ、覚りをめざす衆生の意味)として重要視されるようになりました。

菩薩(ぼさつ)とは、ボーディ・サットヴァ(梵: बोधिसत्त्व, bodhisattva, 巴: bodhisatta) の音写である菩提薩埵(ぼだいさった)の略であり、仏教において一般的には菩提(bodhi, 悟り)を求める衆生(薩埵, sattva)を意味します。

また、菩薩は、自己を犠牲にして一切衆生の救済のために尽くす存在であり、その理想として弥勒菩薩や観音菩薩のような大菩薩による救済が求められるようになりました。

観世音菩薩とは、世間の人々の救いを求める声を聞くとただちに救済する求道者の意味で、 救う相手の姿に応じて千変万化の相となるといいます。

弥勒菩薩とは、兜率天 に住み、 釈迦 入滅から56億7000万年後の未来の世に仏となってこの世にくだり、衆生を救済するという菩薩で、 弥勒仏ともいいます。

そのように、菩薩信仰は、他力本願の性格をもち、新たな信者を取り込む仏教の革新につながりました。

また、他力本願とは、仏教で、阿弥陀如来の立てた本来の願いにすがって衆生が救済され、極楽往生を得ることで、ひたすら祈願により救済されることを意味します。

なお、大乗とは、「大きな乗り物」の意味で、その立場からは旧来の部派仏教は「小乗仏教」と蔑称で呼ばれました。

仏像彫刻の始まりについて、クシャーナ朝時代からヘレニズムの影響で、インドで仏像が造られるようになりました。

仏教は、偶像崇拝を否定していたので、シャカの時代やマウリヤ朝時代は仏像は造られませんでした。

シャカの像というレリーフがあっても、沙羅双樹の木は、描かれていても、シャカの姿は、顕されていませんでした。

偶像崇拝とは、絵画・彫刻・自然物などの可視的対象物を信仰の対象として崇拝・礼拝することです。

ユダヤ教・キリスト教・イスラム教などでは厳しく否定されます。

己れの本質を見失わせるものです。

逆にいえば、己れの本質を見失わせるということからいえば、過度な傾倒、拝金主義、それらに類するものも広くいえば、偶像崇拝ともいえます。

また、大乗仏教には、「唯識、中観派」などがあります。

唯識は、一切の対象は、心の本体である識によって現し出されたものであり、識以外に実在するものはないということです。

また、この識も誤った分別をするものにすぎず、それ自体存在しえないことをも含みます。

中観派は、インド大乗仏教二大哲学学派の一つです。

すべての存在は、その固有の本質をもたず(無自性)、空であると主張します。

サンスクリットでマーディヤミカMādhyamikaといいます。

1~2世紀の竜樹(ナーガールジュナ)を開祖とします。

その主著《中論》より学派名を得ました。

中論は、初期大乗仏教を基礎づけた書物で、それ以降の大乗仏教はすべてその思想を受け継ぎ、そのため龍樹は八宗(大乗仏教の全宗派。中国八宗と呼ぶ場合の八宗は、日本仏教の現在、法相宗・禅宗・密宗・法華宗・天台宗・三論宗・律宗・華厳宗のことを言います。)の祖と称せられます。

その中心思想を一言でいえば、「縁起―無自性―空」で表されます。

八つの否定をもって始まり、独立の実体ないし本質、すなわち自性、および自性を立てようとする考えを、独自の相依(そうえ)による縁起説によって完全に否定し、それを深く体得したところを空とし、さらに中道(ちゅうどう)とも説きます。

無自性niḥsvabhāva निःस्वभाव (skt.)とは、それ自身で孤立的に存在する本体もしくは独立している実体を「自性」といい、それを否定して「無自性」が説かれます。

自性を立てて「法」(dharma)の体系を確立した説一切有部に対し、龍樹は、主著『中論』において、相依(そうえ)・相待(そうたい)の縁起説を新たに展開し、その理論により自性を根底から覆して無自性を徹底させ、ここに自由で広大な「空」のありかたが浸透します。

「無自性 = 空」は、実体的な思考を排除すると同時に、一切のとらわれのない悟りの境地を如実に示します。

無自性は、修行者にしてみれば、その意味は、深く認識作用に関わっています。

したがって、論者にしてみれば、拘泥する訳ですが、修行の一課程であり、空理空論のように、論敵とするものではありません。

現代科学からすれば、認識における「映写の映画」のようなもの?

北伝仏教について、私たちが仏教というとすぐに思い浮かべる寺院の中心に据えられた仏像というのは、仏教の本来の姿ではなく、ヘレニズムの影響でクシャーナ朝時代に始まり、それが衆生を救済するという大乗仏教の菩薩信仰と結びついて、中国を経て日本にも及んで来たものでした。

なお、宗教というと、拝めば守ってもらえる現世利益の神秘的なものだと思っているかもしれませんが、ブッダが説かれた本来の仏教は、そのような宗教ではないのです。

すなわち、これは現代人にも通じる、「生きるとは如何なることなのか、人はどう生きるべきなのか」という大切なテーマについて学ぶ教えです。

現世利益とは、信仰した結果がこの世において実り、欲望が達せられるということです。

現世利益とは、また、神仏の恵みが現世で与えられるとする信仰でもあります。

日本では、一般的に、多種多様な神仏は、それぞれの特色に応じた恵みを、生活の様々な局面のなかで授けてくれるという世界観が根付いています。

一般的に、宗教における現世利益の位置づけは軽視されがちでありますが、日本においては、特に、その発足当初から、既に、神仏と切っては切れないものとして認識されています。

特に大乗仏教が伝来した中国においては、老子の神仙思想や現世利益が盛んであり、道術の範囲が非常に拡大され、政治術や科学的技術から仙術・呪術や予言・卜占などの宗教的霊力を含めるものとなりました。

いわゆるこのブログで述べている『五術』です。

その後、大乗仏教は、北インドから西域を経て後漢時代に中国に伝播し、いわゆる北伝仏教として、朝鮮半島を経て6世紀に日本に伝えられました。

最初は、鎮護国家としての仏教で、各地域に国分寺を建立しました。

鎮護国家とは、国家のわざわいをしずめ、安泰にすること、 また、そのために法華経・仁王般若経・金光明最勝王経などの護国経典を読誦し、あるいは息災増益などの修法を行なうことです。

本題に戻り、インドでは、4世紀にはグプタ朝が成立しました。

この王朝は、ガンジス川流域に起こった王朝で、インドの文明を継承しており、その宮廷では従来の仏教と並んで、インド社会固有の宗教であるバラモン教から生まれて、その頃民衆に定着していたヒンドゥー教も保護されました。

この時代の仏教は、ただちに衰退したわけではなく、依然として宮廷の保護も受け、5世紀にはナーランダー僧院も造られています。

しかし、仏教は次第に民衆から離れた、いわば知識人の学問という性格に転換し始めており、民衆にはカースト制と結びついた伝統的な社会慣習を基盤とした多神教であるヒンドゥー教が深く浸透していました。

中国僧のインド来訪、グプタ朝からヴァルダナ朝にかけて、中国から多くの僧侶が仏典を求めてインドにやってきました。

5世紀初め、グプタ朝のチャンドラグプタ2世の時の法顕、7世紀のヴァルダナ朝のハルシャ=ヴァルダナ王の時の玄奘、7世紀末の義浄です。

玄奘と義浄は、ナーランダー僧院で学んでいます。

ナーランダー僧院は、グプタ朝の5世紀に創設され、ヴァルダナ朝でも栄えた仏教の僧侶養成学院です。

5世紀頃、グプタ朝の王の保護のもとに建てられた仏教の教学を学ぶ学院で、7世紀のヴァルダナ朝でも栄え、唐から訪れた玄奘と義浄もこの学院で学んでいます。

ガンジス川流域のビハール州南部、マガダ国の古都ラージャグリハに創建され、現在は遺跡が残っています。

ナーランダ僧院は、一時は数千人の学僧を集め、仏教教学を中心に、バラモン教の教学や哲学、医学、天文学、数学などを研究する総合大学でした。

バラモン教(漢字では婆羅門教)は、古代インドの民族宗教です。

バラモン教の根本聖典は、ベーダです。

ベーダとは知識の意で、宗教的知識を総集した聖典の名称となったものです。

ベーダには4種あって、神々への賛歌を集めた〈リグ・ベーダ〉、旋律に合わせて歌う詩歌を集めた〈サーマ・ベーダ〉、祭祀の実務に関する書を集めた〈ヤジュル・ベーダ〉、災厄を除く呪法の句を集めた〈アタルバ・ベーダ〉があります。

前13世紀ころ、アーリヤ人がインドに侵入し、そこで成立させた宗教です。

明確な教理はないが、梵我一如とウパニシャッド哲学に基づき、寺院などもありません。

ウパニシャッド(梵: उपनिषद्、upaniṣad )は、サンスクリットで書かれたヴェーダの関連書物で、一般には奥義書と訳されます。

ウパニシャッドの中心は、ブラフマン(宇宙我)とアートマン(個人我)の本質的一致(梵我一如)の思想です(ウパニシャッド哲学)。

ただし、宇宙我は、個人我の総和ではなく、自ら常恒不変に厳存しつつ、しかも無数の個人我として現れるものと考えられたとされます。

のちのヒンドゥー教の基礎となりました。

ナーランダ僧院は、ヴァルダナ朝、次のパーラ朝でも保護を受けたが、1200年頃、アフガニスタンから侵攻したイスラーム教徒のゴール朝によって破壊され、インドにおける仏教の繁栄は終わりを告げました。

また、これ以後、独自の中国仏教の展開が見られるようになりました。

なお、7世にはチベットにも伝えられ、土着の宗教と結びついて、独自のチベット仏教が成立しました。

密教の成立について、7世紀には大乗仏教の一つの宗派として密教も生まれました。

これは、神秘的な呪術によって、現世的な利益を図ろうとするもので、ヒンドゥー教の影響を強く受けたものでした。

密教は、中国にも伝えられて深められて、9世紀には中国に渡った空海や最澄によって日本に伝えられ、それぞれ真言宗の東密、大乗仏教の天台宗も後に密教をとりいれ台密として、日本の仏教の主流となり、独自に発展していきました。

密教は、 仏教の流れの一つで、文字通り、自己を非公開的な教団の内に閉鎖し、秘密の教義と儀礼を師資相承によって伝持しようとする秘密仏教をいいます。

顕教、すなわち広く民衆に向かって開かれ、その世界観を明瞭な言葉で説く通常の仏教に対し、対称的な反対の極にあります。

密教は、象徴主義的儀礼ないし観修法によって宗教理想を達成しようとする点に特徴をもちます。

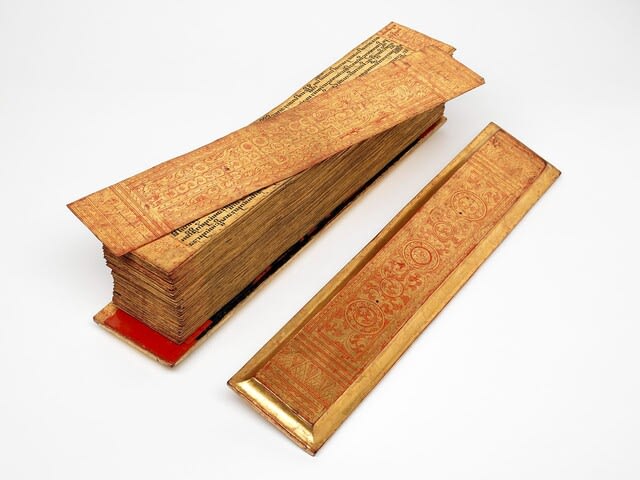

『漢訳大蔵経』は、他の言語で書かれた聖典よりも、はるかに分量が多いものです。

漢訳大蔵経は、宋の太祖の時に刊行された漢語訳の仏教経典です。

大蔵経とは、一切経とも言われ、仏教の経(釈尊の教え)、律(僧侶の生活規範)、論(経の注釈書)の「三蔵」と、仏教の解説書などをすべて含む仏教典籍の総称です。

宋(北宋)の太祖(趙匡胤)の時、国家的事業として漢訳『大蔵経』の刊行が始まりました。

『大蔵経』刊行は、膨大な版木を作り、木版印刷するもので「宋版」といいます。

宋版は、1239年に完成しましたが、それより前の1236年には朝鮮で高麗版大蔵経が刊行され、現在も韓国の海印寺に保存されています。

また、初期の漢訳仏典は、必ずしも忠実な翻訳ではなく、中国人の人間観とか儒教の身分倫理に適合するように、内容をあらためて翻訳し、また冗漫な内容を簡約化しています。

宗派としては、昔から十三宗と称し、「毘曇・成実・律・三論・涅槃・地論・浄土・禅・摂論・天台・華厳・法相・真言」の諸宗を数えます。

(1)毘曇宗

毘曇宗は、中国仏教十三宗の一つです。

毘曇とは、阿毘曇の略称で、阿毘曇abhi‐dharmaは、対法と直訳される論のことです。

この宗派は、説一切有部という学派の論研究によって成立していて、法勝の《阿毘曇心論》と法救の《雑阿毘曇心論》を研究の中心とし、東晋の道安や慧遠らによって5世紀に成立しました。

阿毘曇心論は、インドのダルマシュレーシュティンが著しました。

成立は 250年頃です。

「心論」とも略されます。

説一切有部の思想は、『阿毘達磨大毘婆沙論』で確立しましたが、その綱要書です。

阿毘達磨大毘婆沙論は、有部の根本的論書である迦多衍尼子の『発智論』に対する大注釈書です。

その内容は、アビダルマ全体にわたり、カシュミール有部の正統説を広く詳細に示しています。

また、有部内の異端者と思われる西方師、犍陀羅国師、外国師などの異説を数多く引用し論破している点で、有部内の勢力や発展をうかがうことができ、さらに譬喩者、分別論者、犢子部、大衆部などの他部派の教義を多数紹介し、論難している点で、有部以外の部派の主張が明らかになります。

とくに本書は、譬喩者(ダールシュターンティカDārāntika)の「法は実有でない」という主張を論破することに激しい情熱を抱いているように思われます。

本書の題名から、有部はまた「毘婆沙師」(バイバーシカVaibhāika)ともよばれました。

(2)成実宗

成実宗は、仏教の宗派の1つで、『成実論』を研究する論宗(経を所依とせず、論を所依とする宗派)です。

『成実論』は、3~4世紀ごろのインドの仏教学者、訶梨跋摩(かりばつま)(ハリバルマンHarivarman)の作で、部派仏教(小乗仏教)の教理に大乗的趣旨を加味した仏教概説書です。

訶梨跋摩 Harivarman (4世紀頃) の著作で、 仏教の重要な教理である四諦の意義を論述し、また部派仏教の諸説を記し、サーンキヤ、バイシェーシカ、ニヤーヤなどのインド哲学派の説にも言及しています。

著者の立場は、いわば経量部にあるとみられます。

「苦、集、滅、道」の四諦を明らかにし、苦を滅して涅槃に至るためとして、禅定と空無我の真智とを説いています。

中国仏教の教理発展に大きな影響を与えました。

(3)三論宗

三論宗は、三論宗は、中国・東アジアの大乗仏教宗派の一つで、インド中観派の龍樹の『中論』『十二門論』、その弟子提婆の『百論』を合わせた「三論」を所依の経典とする論宗です。

空を唱える事から、空宗とも言います。

その他、無相宗・中観宗・無相大乗宗の呼び方もあります。

インドでは、中観宗といいます。

宗義は、仏教の根本的な哲学である「般若皆空・諸行無常」で代表される空の哲学を根幹としています。

他宗では経の価値の高下を説くのに対して、この宗では、人々を導く方法において一切の経典では区別はあるが、元来は、執着を離れるためである点で、同一価値を持つとするが、特にこの世界の現象そのものには実体がない、すなわち空であるという点を強調している点に特徴がみられます。

インドでは四世紀中期ころから盛行をみ、中国へは五世紀の初め鳩摩羅什によって『百論』『中論』『十二門論』が漢訳され、研究されました。

百論の解説は、鳩摩羅什 により 訳され、それは 竜樹の「中論」に基づいて空 の思想を明らかにしたものです。

十二門論は、龍樹が著わした大乗空観の理を一二章に分けて解説したもので、同じ著者の「中論」の綱要書です。

同じく鳩摩羅什 により 訳されました。

その後、道生・曇済・法朗を経て、法朗の門下より隋の嘉祥大師吉蔵を出しました。

三論宗という宗の組織体系を与えたのは吉蔵で、吉蔵を宗祖とします。

吉蔵は、釈迦の教理は唯一理の顕揚で、二諦八不の理を終極の思想とし、破邪即顕正すなわち諸宗の偏執を取り除き、中道の理を顕すことを本旨としました。

(4)涅槃宗

涅槃宗は、中国仏教の宗派の一つです。

大乗仏教の伝える『大般涅槃経』に立脚し、その中に見える重要な思想、すなわち、この世の生きとし生けるものには、本来仏陀となる可能性が備わっている (一切衆生悉有仏性 ) とする思想を基本とします。

大乗涅槃経の基本的教理は、

①.如来常住(にょらいじょうじゅう)

②.一切衆生悉有仏性(いっさいしゅじょうしつうぶっしょう)

③.常楽我浄(じょうらくがじょう)

④.一闡提成仏(いっせんだいじょうぶつ)

以上の4つを柱として要約されます。

釈迦の入滅という初期仏教の涅槃経典と同じ場面を舞台にとり、また諸行無常という仏教の基本的理念を踏まえながら、如来の般涅槃は方便であり、実は如来は常住で変易することがないとして、如来の法身の不滅性を主張します。

また、如来(仏)は、涅槃の教法(法)を説く教団(僧)と共に一体で常住し不変である(三宝一体常住不変)と説き、その徳性を常楽我浄の四波羅蜜(四徳)に見いだし、またそれを理由に、「一切衆生はことごとく仏性を有する」(一切衆生悉有仏性)と宣言します。

この経は、『法華経』の一乗思想を受け入れ、如来蔵思想によってそれを発展させました。

一乗思想とは、仏教の種々の教説はいずれも存在意義があり、それぞれ釈尊が人々を導くために方便として説いたもので、実は唯一の真実の教えがあるのみであるとする思想です。

なお、「一切衆生悉有仏性」は、近代の大乗仏教において、衆生つまり人間以外の山川草木や動物などもすべてにおいて仏性があるという解釈から「一切悉有仏性」とも言われるようになりました。

また、『法華経』同様、大乗を誹謗するものに対して厳しい姿勢をとり、これを一闡提(いっせんだい。梵: iccantica欲望よりなる者、の意)と呼び、仏となる可能性をもたない(一切衆生の例外規定)とします。

しかし、後の増広部分(法顕訳にない北本の第11巻以下)では、その主張を緩和し、方便説として、闡提にも仏性はあり成仏できる可能性はあるとします。

この経は4世紀の成立で、龍樹には知られていません。

なお、この如来常住や常楽我浄は、釈迦仏が衆生の機根にあわせて教えを説いた仏教の段階的説法の最終形といえます。

(5) 地論宗

地論宗は、世親の著『十地経論』をもととする中国仏教の一派です。

北魏の勒那摩提 、菩提流支 の2人が『十地経論』の梵本を漢訳したのが初めで、のち光統律師 (慧光) が出て本論の研究を盛んにし、地論宗と呼ばれるようになりました。

南道派と北道派に分裂し、梁代、陳代、随代には盛んでありましたが、唐代に華厳宗に合併しました。

(6)浄土宗

浄土宗は、宋代に形成された、仏教の浄土信仰から生まれた宗派です。

中国仏教の初期の南北朝時代に始まった末法思想の中から、苦難に満ちた現世から離れて極楽浄土に往生しようという浄土思想が起こりました。

このような仏教の一派を浄土教といい、宗派としては浄土宗といいます。

浄土教の思想は、東晋の慧遠に始まり、6~7世紀の曇鸞、道綽をへて、唐時代の善導によってその信仰は深められ、唐の仏教の中で発展しました。

同時期に成立した禅宗の難行に対して、一切を阿弥陀仏によって救済されることを信じる他力本願であり、誰でもできる易行を説いて民衆に広がりました。

特に宋代にはいると民間の仏教として浄土宗が主流となりました。

(7)摂論宗

摂論宗は、無着の『摂大乗論』の学説を基として成立した一派です。

無着までの大乗仏教の教義をまとめたもので、『大乗阿毘達磨経』・『解深密経』・『十地経』・『般若経』が引用されています。

大乗仏教の精髄を唯識説の立場から10章にまとめて示した論典です。

この論を世親が注釈した『摂大乗論釈』が、梁~陳の代に真諦によって中国に伝えられ、真諦の門人がこの論を講じて義疏をつくり、次第に相承して一派を形成しました。

(8)華厳宗

華厳宗とは、当時の中国である唐の地論宗を原点に、唐の僧、杜順が興した宗派です。

華厳宗の教示である華厳経学は、歴史の中でさまざまな宗派の教示を取り入れて完成に至りました。

現代では、仏教思想の代表のひとつとされています。

華厳宗の教示である華厳経学は、華厳経をもとに日本で独自の発展を経て体系化された宗学です。

華厳経学の特徴としてよく例にあがるのは、「四法界」という世界の見方です。

四法界とは、仏の心に映る世界を表します。

四法界の名の通り、世界は4つの見方ができるということです。

4つの見方にはそれぞれ名前があり、事法界、理法界、理事無礙法界、事事無礙法界と呼ばれています。

四法界という世界の見方を通じて示されていることは、「自分本位にならない」ということです。

偏ったものの見方や、自分に都合のいいように物事を解釈せず、出来事や存在するものをありのままに見ることが大切だと教えられています。

四法界とは、華厳宗で説く四種の存在の領域で、存在するもの(法)の世界を現象と本質の二面から見たもので、

①.差別的な現象の世界(事法界)

②.本質的な理の世界(理法界)

③.両者が融通する一体不二の世界(理事無礙法界または事理無礙法界)

④.事象・事物がそのままで相互に交流し融合する真実の世界(事事無礙法界)の称です。

(9)法相宗

法相宗 とは、インド瑜伽行派(唯識派)の思想を継承する、中国の唐時代創始の大乗仏教宗派の一つです。

645年、中インドから玄奘三蔵が帰国し唯識説が伝えられることになります。

その玄奘の弟子の慈恩大師基(窺基)が開いた宗派です。

唯識宗・慈恩宗・中道宗とも呼ばれます。

(10)律宗

律宗は、戒律の研究と実践を行う仏教の一宗派です。

中国で東晋代に戒律について翻訳されると、唐代には道宣が成立させました。

(11)禅宗

禅宗は、6世紀の初め、インド僧の達磨が開宗、唐より宋初にかけて、中国文明の再編とともに、民族自らの宗教として独自の教義と歴史をつくりました。

(12)天台宗

天台宗は、中国を発祥とする大乗仏教の宗派のひとつです。

諸経の王とされる妙法蓮華経(法華経)を根本仏典とするため、天台法華宗とも呼ばれます。

名称は、実質的開祖の智顗が天台山に住んでいたということに由来します。

(13)真言宗

インドで芽生えた密教は、大日経と金剛頂経の二つの系統に分かれて唐へ伝わります。

この二つの密教を、唐の恵果が承継しており、空海が唐へ渡り、伝授されます。

なお、その後、近代の中国仏教は、禅宗に浄土信仰を混じたもので、道教の俗信とも融合しています。

日本へは、欽明天皇の治世(六世紀半ば)に仏教が伝わりました。

歴朝皇室の尊崇をうけ、特に推古朝の聖徳太子のときに非常に盛んになりました。

主に支配階級の援助を受けて広まりましたが、鎌倉時代からのちは民衆のあいだに浸透し、それとともに仏教そのものが、著しく日本的なものにあらたまりました。

奈良時代には、「律・成実・倶舎(以上は「小乗」)・三論・法相・華厳」の六宗派が大陸から移入されたが、主に学問的な宗派として支配階級や学僧のあいだに遵奉されていたにとどまり、後代には衰えました(今では、「律・法相・華厳」の三宗派だけが残っています)。

そのように、南都六宗が成立しましたが、具体的には、次のようなものです。

(1) 三論宗

入唐して吉蔵に学んだ高麗僧、慧灌が、すでに推古天皇の時代に来日して広めました。

その高弟の智蔵、智蔵の弟子の道慈や智光がこの教えを深め、大乗仏教の基礎学として学ばれました。

(2) 法相宗

道昭から玄昉に至る多くの学僧が入唐して学び、帰国後、藤原氏の氏寺の興福寺で多くの弟子を教えたため最も栄え、その伝統は法隆寺などに残って今日まで続きます。

道昭の弟子に行基がおり、諸国を巡歴して大いに社会事業に尽くしました。

(3) 成実宗

智蔵が伝え、三論宗の付宗となりました。

(4) 倶舎宗

倶舎宗とは、中国・東アジアの仏教宗派の1つです。

世親が著した『アビダルマ・コーシャ』 とその漢訳本である真諦訳『阿毘達磨倶舍釋論』・玄奘訳『阿毘達磨倶舍論』、それらの注釈書を中心として諸経論を研究・講義し、師資相承する学僧たちの一派です。

法相宗の付宗として広く学ばれ、また仏教学全体の基礎としての学究は、現在も継承されています。

(5) 律宗

唐から来日した華厳の学僧の道璿が四分律宗を伝えたのに始まり、のち鑑真が来日して、完成した律を教え、東大寺の戒壇において聖武天皇をはじめ400余人に戒を授け、のち唐招提寺を戒律の根本道場としました。

(6) 華厳宗

道璿の伝来のあと、直接に法蔵から学んだ新羅の審祥が来日して広まり、その第一の弟子が良弁でありました。

華厳の理念に基づいて東大寺の大仏(毘盧遮那仏)が建立され、聖武天皇の帰依を受けて全国の国分寺を従えました。

その後、平安時代初期には、伝教大師最澄によって「天台宗」が、弘法大師空海によって「真言宗(密教)」が伝えられたが、現実には呪術的儀礼体系として重んじられていました。

平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて「浄土教」が盛んとなり、良忍が「融通念仏宗」を、法然房源空が「浄土宗」を、親鸞が「浄土真宗」を、一遍が「時宗」を創始しました。

浄土教とは、極楽浄土に往生することを説く教えです。

阿弥陀仏の誓いを信じ、念仏して死後に極楽浄土に生まれることを願う教えです。

「浄土宗・浄土真宗・時宗・融通念仏宗」などがあります。

浄土思想に由来します。

これに対して「法華経」を尊崇する立場から、日蓮が「日蓮宗」を開きました。

「法華経」は、大乗仏教の代表的な経典であり、誰もが平等に成仏できるという仏教思想が説かれています。

また、大陸から「禅宗」が移入され、栄西らが「臨済宗」を、道元が「曹洞宗」を伝えました。

江戸時代には、隠元により「黄檗宗」が伝えられました。

禅は、特に武士に信奉されました。

「禅宗」とは、中国と日本の、仏教の一派です。

6世紀の初め、インド僧の達磨が開宗、唐より宋初にかけて、中国文明の再編とともに、民族自らの宗教として独自の教義と歴史をつくり、鎌倉時代以後、日本にきて結実しました。

経論の学問によらず、坐禅と問答によって直接に仏陀の心に目覚める、見性悟道を説きます。

近世、中国の仏教は、皆、禅宗を名乗りますが、日本では、他の諸宗に伍して、「曹洞宗、臨済宗、黄檗宗」の3派を数えます。

「曹洞宗」は、中国の禅宗五家の1つで、中国禅宗の祖である達磨から数えて6代目の南宗禅の祖、曹渓宝林寺の慧能の弟子の1人である青原行思から、石頭希遷、薬山惟儼、雲巌曇晟と4代下った洞山良价によって創宗されました。

日本仏教においては、禅宗の1つであり、始まりは、鎌倉仏教の1つとしてでもありました。

本山は、永平寺、總持寺です。

「臨済宗」は、中国禅宗五家(中国の禅宗五家とは、「臨済・潙仰・曹洞・雲門・法眼」のこと。)の一つで、唐の時代の臨済義玄を開祖とします。

日本には、鎌倉時代初期に栄西により伝えられ、「曹洞宗や浄土宗、浄土真宗、時宗、法華宗」とともに鎌倉新仏教の一つに数えられます。

「黄檗宗 」 は、日本の三禅宗のうち、江戸時代に始まった一宗派です。

江戸時代初期に来日した中国の名僧、隠元隆琦(1592 - 1673年)を開祖とします。

臨済宗の一派です。

仏教だけでなく文化や食べ物など広く日本に伝えられたきっかけとなる宗派でもあります。

なお、中国の禅宗五家とは、中国禅宗集団の分派の総称です。

達磨を開祖とする禅宗は、五伝して、唐代に南宗の慧能と北宗の神秀の禅に分かれ、南宗の禅がさらに大きく展開しました。

南宗の禅は、慧能の弟子の青原行思と南岳懐譲の系統が後世まで発展し、青原系より洞山良价と弟子の曹山本寂の「曹洞宗」、雲門文偃の「雲門宗」、法眼文益の「法眼宗」の3家が成立、南岳系より潙山霊祐と弟子の仰山慧寂の「潙仰宗」、臨済義玄の「臨済宗」の2家が成立し、これらをあわせて「五家」といいます。

宋代になって臨済宗がとくに勢力をもち、臨済宗の慈明楚円の弟子の黄竜慧南と楊岐方会の系統に分かれ、それぞれの系統を「黄竜派、楊岐派」とよぶようになりました。

この2派を五家に加えて「七宗」といいます。

その後、室町時代末期の社会変動期に、「真宗」と「日蓮宗」とは、一般民衆のあいだに急激に広まりました。

「浄土真宗」は、大乗仏教の宗派のひとつで、浄土信仰に基づく日本仏教の宗旨で、鎌倉仏教の一つです。

鎌倉時代初期の僧である親鸞が、その師である法然によって明らかにされた浄土往生を説く真実の教えを継承し展開させました。

親鸞の没後に、その門弟たちが教団として発展させました。

古くは「一向宗」「門徒宗」などと俗称されました。

なお、「小乗仏教」というのは、大乗仏教側が使った蔑称であるので、上座部仏教に代表される部派仏教の側では使われませんでした。

そこで、小乗という呼び方は、世界仏教徒会議(1952年)の申し合わせで、南方仏教の呼称などとしては用いないことにしました。

現在では、大乗仏教以外の仏教、東南アジアに広く信仰される仏教は、「上座部仏教」(または上座仏教)ということが多いようです。

それだけでなく、上座部仏教の立場からは、「大乗仏教」は本来のブッダの教えからはなれてしまったもので仏教ではない、ブッダの教えではない、という見解さえ有ります。

仏教の歴史を辿ってみますと、そのように変遷がありますが、現代では、現代人の意識変化に合わせた宗教というものも、模索されています。

この時代、ブッダの時代から3千年近くも経ちました。

多様な個々人である、現代人の悩みに寄り添った宗教性が求められています。

別に、現代人向けの本を予定しています。

ご希望の方には、頒布します(ただし、別サイトです。また、有料です。)。

○参照、仏教典籍

上座部仏教・部派仏教

パーリ語仏典(前4世紀 - 前1世紀)

律蔵

パーリ律

経蔵 長部〜増支部(阿含経)

サーマンニャパラ経(沙門果経), マハーパリニッバーナ経(大般涅槃経)等

経蔵 小部

ダンマパダ(法句経), スッタニパータ, テーラガーター, テーリーガーター, ジャータカ, ミリンダ王の問い等

論蔵

各種の論

大衆部(前3世紀)

摩訶僧祇律 · 増一阿含経

説一切有部(前2世紀)

十誦律 · 中阿含経 · 雑阿含経 · 六足論 · 発智論(前1世紀)・婆沙論(2世紀)・

倶舎論(4世紀)・順正理論(5世紀) (根本説一切有部 根本説一切有部律)

化地部

五分律

法蔵部

四分律 · 長阿含経

経量部(3世紀)

成実論(4世紀)

分別説部(南伝仏教)

清浄道論(5世紀)・アビダンマッタサンガハ(11世紀)

大乗仏教

大乗仏教・初期

般若経[>理趣経](前1世紀-1世紀)[>般若心経]

維摩経(1世紀)

法華経[>観音経](1世紀) --- 「法華三部経」

華厳経[>十地経](2世紀)

無量寿経 · 観無量寿経 · 阿弥陀経 --- 「浄土三部経」

馬鳴

ブッダチャリタ(2世紀)

龍樹(中観派)

中論 · 百論 · 十二門論 · 大智度論 · 十住毘婆沙論(3世紀)

大乗仏教・中期

如来蔵経(3世紀)

勝鬘経(3世紀)

大宝積経

大般涅槃経

大集経

金光明経(4世紀)

仁王経(4世紀)

楞伽経(4世紀)

解深密経(4世紀)

大乗阿毘達磨経(4世紀)

唯識派(瑜伽行派)

瑜伽師地論 · 大乗荘厳経論 · 宝性論 · 摂大乗論 · 唯識三十頌(4世紀)・

因明正理門論 · 集量論 · 成唯識論(6世紀)

弥勒大成仏経(成仏経) · 弥勒下生経(下生経) ·

観弥勒菩薩上生兜率天経(上生経) (4世紀-5世紀) --- 「弥勒三部経」

薬師瑠璃光如来本願功徳経(5世紀)

地蔵菩薩本願経(5世紀)

密教(金剛乗)

(大乗仏教・後期)

蘇悉地羯羅経(蘇悉地経) · 大毘盧遮那成仏神変加持経

(大日経・毘盧遮那経)・金剛頂経[>理趣経](7世紀) --- 「大日三部経」

(「真言三部経」)

無上瑜伽タントラ(8世紀 - 11世紀)

幻化網タントラ · 秘密集会タントラ(8世紀)・呼金剛タントラ ·

勝楽タントラ(9世紀)・時輪タントラ(11世紀)

三蔵・一切経・大蔵経

パーリ語

パーリ語仏典(ティピタカ)

サンスクリット語

サンスクリット仏典

漢語

大正新脩大蔵経 · 日本大蔵経

チベット語

チベット大蔵経

日本語

日本語訳大蔵経

南伝大蔵経 · 国訳一切経 · 国訳大蔵経 · 昭和新纂国訳大蔵経 · 新国訳大蔵経 他.