催 投稿者:うさぎ 投稿日:2013年 5月16日(木)22時54分7秒 返信・引用

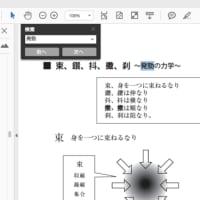

三節の理論や勁を理解する時に、大きな誤解をよく見聞きします。ブレイクダンスのように体を波打たせて、水が流れて行くように、伝達して行くようにしていくと勘違いし、またそのように練習している人がいる。そのような勘違いをしたままだといつまでたっても武になっていかない。ところてんを押し出すようなもので、押した瞬間ところてんはとびだす。手で押してから波打つように、内部を伝道してしばらくたってからところてんが飛び出すわけではない。

丹田一動、渾身動。であって丹田が動いてから、体の中を何か液体のようなものが流れていって胸肩、肘、手と伝達して行くのではない。そのような伝達して行くようなものであったら、相手にはすぐにわかってしまうし、武にはならないわけです。

肩が肘を催し、肘が手を催す。といった時も同じです。

中日辞典を引いてもらえばわかりますけれど、「促す、促進する」という意味です。日本語では、「もよおす」と読み、会を開くとか、尿意を催すなど、意識を触発すると言ったような意味になりますから、注意しなければなりません。

「手紙」と書いてトイレットペーパーという意味だったりします。にほんごにある中国語は、覚えやすいのだけれど、意味が違っていることがあります。

Re: 催 投稿者:k 投稿日:2013年 5月17日(金)07時50分19秒 返信・引用

うさぎさんへ

ご指摘有り難うございます

> 肩が肘を催し、肘が手を催す。といった時も同じです。

> 中日辞典を引いてもらえばわかりますけれど、「促す、促進する」という意味です。日本語では、「もよおす」と読み、会を開くとか、尿意を催すなど、意識を触発すると言ったような意味になりますから、注意しなければなりません。

広辞苑によると「催す」は「1 せき立てる。催促する。 2 さそい出す。ひき起す。 3人を集める 4 課する 5 支度する 6 請け行う。開催する。」と定義されています。

私は「2 さそい出す。ひき起す」で解釈しました。

一方、「促す」は「1 せき立てる。催促する。 2 早める。促進する。 3 触れ知らせる。人を呼び集める」と定義されています。

共通の意味は「1」の「せき立てる。催促する」という定義ですが、うさぎさんの指摘は、この意味で使われているということでしょうか。

それとも、武術的な独自の使い方なのでしょうか。実はこの点について気になっている部分があります。

91ベージの記述で「催とは、随が滞らず、追は真っ直ぐ進むことである」となっています。実はこの記述は文の構造から(確信はありませんが)「催とは、随が滞らず、追が真っ直ぐ進むことである」の可能性もあるのではないかと思っています。

ただいずれの記述でも「せき立てる 催促する」よりは「さそい出す ひき起す」の方のニュアンスに近い様な気がするのですが、何か勘違いがあるのでしょうか。ちなみに「随」は「1 つき従うこと 2 思いどおりになること」のうち「つき従うこと」で解釈しています。また、「追」は広辞苑の「追う」には(私の解釈では)適当な意味がなかったので「追随」、つまり「あとにつきしたがって行くこと」くらいの解釈をしています。

お時間のある時にでもご教授下さい。

Re: 催 投稿者:k 投稿日:2013年 5月17日(金)09時25分4秒 返信・引用

補足です(^_^;)。

>実はこの記述は文の構造から(確信はありませんが)「催とは、随が滞らず、追が真っ直ぐ進むことである」の可能性もあるのではないかと思っています。

原文を以下のように解釈しました。

「催即」(催とは即ち)、「随が不滞」、(このコンマは「かつ」くらいの意味)「追が(随と同じ漢字が使われているので「が」ではないかと想像した)直進」「之意」(の意味である)

> ただいずれの記述でも「せき立てる 催促する」よりは「さそい出す ひき起す」の方のニュアンスに近い様な気がするのですが

186ページに「根節は催し、中節は追う、梢節は随する」という記述がありますが、94ページの方では「根節が中節を催し、中節が梢節を催す」的な記述になっています。つまり、「催す」を「追う」や「随する」と記述していますが、この「追う」や「随する」は「さそい出される、ひき起される」と言ったニュアンスに近いのではないかと判断したのです。

また、文脈から94ページでは「催す」は「起」「追」「随」の共通表現として使われているのではないかと解釈していました。

つまり、股の「起こり」が、腹(の感覚)を「さそい出し」、腹(の「起こり」)が肩(の感覚)をさそい出す と解釈したわけです。

Re: 催(その2) 投稿者:k 投稿日:2013年 5月17日(金)09時49分40秒 返信・引用 編集済

うさぎさんへ

> 三節の理論や勁を理解する時に、大きな誤解をよく見聞きします。ブレイクダンスのように体を波打たせて、水が流れて行くように、伝達して行くようにしていくと勘違いし、またそのように練習している人がいる。そのような勘違いをしたままだといつまでたっても武になっていかない。ところてんを押し出すようなもので、押した瞬間ところてんはとびだす。手で押してから波打つように、内部を伝道してしばらくたってからところてんが飛び出すわけではない。

以前私が「足の力が段々下の方に伝わって行く」と投稿したのでこのように解釈されたのだと思います。

私も「ところてんを押し出すようなもので、押した瞬間ところてんはとびだす。」と同様に理解し、そのような感覚を持っています。

私流の例えならば「コップの水をストローで少しでも吸い上げればその瞬間、つまり全く同時にコップの水位も下がる」となります。

以前の投稿は「頸(私の解釈では体液の流れ)が途中で途切れている(流れなくなっている)」という意味で、「コップのフロズンヨーグルトを(すでにフローズンヨーグルトが詰まっている)ストローで吸い上げた時、吸い込みが弱くストローの下の方のヨーグルトは吸い上げられなかった」という意味です。「吸い込みが強くなれば(つまり丹田がしっかり回るようになれば)」フローズンヨーグルトは水と同じように動き、上のコップの水の記述と同じ現象が起こると思いますし、今では現実に、丹田の回転前の僅かな動きで、肩、膝、踵、の関節が僅かに締まり、土踏まずが僅かに上がります。

この動きは丹田の回転と同期してよりはっきり起こってくることがあります。(ここで「あります」と書いたのは私の場合私の場合「これら一連の動きの同期」が巧く取れていない、つまり、三合が合っていない場合がほとんどなのでこのような表現になりました)

以上誤解をあたえるような記述になっていたので正確さに注意して再投稿してみました。

もしかしたらうさぎさんの感覚とは違うかもしれませんが、何かのご参考なれば幸いです。

Re: 催(その3) 投稿者:k 投稿日:2013年 5月17日(金)11時59分16秒 返信・引用 編集済

うさぎさんへ

> 丹田一動、渾身動。

この点については私も全くそう思っています。

もし私が「戴氏心意拳体験講習会」のようなものを開催したならば、先ず 股と膝関節(膝頭)を両手で同時に触ってもらい、股の締めと膝関節の締めが同時に起こっている ことを体験してもらいたいと思います。その次は 膝関節と踵が同時に締まること を体験してもらいたいです。更に、踵と土踏まずが同時に締まること(土踏まずの場合は上がると言った方が良いのでしょうが) と順を追って体験していってもらいたいです。

「丹田一動、渾身動」は他の武術にはない(と思う)戴氏の優れた特徴なので、他武道の経験者にも興味を持って頂けるのではないかと思います。

もし、蛸の様な宇宙人が参加していたならば、「すべての関節」に同時に触ってもらい、「人類はこんなに優れた身体文化を持っているのだ」と自慢したいと思います(^_^;)。

私の場合ココまでくるのに10年近くかかってしまいましたが、フェルデンクライスの理論と体験者の才能でこの時間を縮められないかとも思っています。

丹田一動、渾身動 投稿者:k 投稿日:2013年 5月19日(日)07時37分26秒 返信・引用 編集済

下で「丹田の初動と同時に節が現れ始める」という趣旨を投稿しました。

私の場合は「踵の締まりと共に土踏まず上がる(力が入る)」程度なのですが、練拳が進んでくれば「足の指にも力が来る」と思います。ここでの「来る」は下の逸話に合わせて「頸が通る」という意味で使っています。

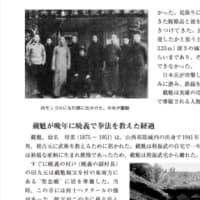

2004年の冬の「武術」で岳建祖が次の様な逸話を披露しています。

「お父さんの練習を見たことがありますか」という質問に対して、

「あります。中指の先まで力が「来て」いました。そうやって練られた爆発力は凄まじいもので、相手はちょっと触れられただけで吹っ飛んでしまいます。」

「ちょっと」という言葉は「丹田の初動で相手が吹っ飛んだ」ことを表している言葉だと思います。

なにやら「笑うセールスマン」のラストシーンのようですが、私も霍先生に人差し指一本でベットに押し倒されたことがあります。

つまり、二人とも指を(曲げることなく)延ばしたままで力を出したことになります。

「丹田から出る力」は外部に力点を必要としないので、指を曲げなくても力を出すことが出来るのでしょう。

「指を延ばしたままで暖簾を押すことの出来る力」で、必ずしも具体的な動く運動を必要としない戴家拳の「丹田一動、(通常の意味では動いていない部分も含めて)渾身動」の特徴が具現がされていると思います。

前回は、「丹田一動、渾身動」の例として自分(初心者)の体験をもとにしていたので「丹田一動、土踏まずが動く」といった「足の指が動いていない」例示となってしまいました(^_^;)。

今回は本当の(と私が考えている)「丹田一動、渾身動」として上級者の例を投稿してみました。

この当時の岳家は「経済的に恵まれず大変苦労をしていた。ただ岳オン忠は性格は良かったな」(霍永利 談)らしいのですが、私はこの「中指飛ばし」と「性格の良さ」には戴家拳の効果の表裏一体として認識されるべきだと思っています。

この理由については「戴一族が実の息子に伝えようとしたもの」の投稿と一緒かその少し前で今回の例と一緒に投稿しようかなぁ と漠然と考えていたのですが、流れの中で今回の投稿となりました。