まず、肥満と肥満症は異なることをお知らせしておきます。

肥満(症状名):BMI>25(※)

肥満症(病名):BMI>25+検査異常

※ WHO基準は>30

つまり、医療機関で検査を受けて診断されるのが肥満症という病名であり、

治療または医学的介入が必要な状態、ということになります。

肥満症の治療は従来、食事+運動療法が基本でした。

重症者には手術という方法も選択枝。

近年、「薬で肥満を改善させる」ことができるようになりました。

認可・発売されている薬は以下のもの;

2024年:セマグルチド(商品名:ウゴービ®)・・・GLP-1受容体作動薬

2025年:チルゼパチド(商品名:ゼップバウンド®)・・・GIP/GLP-1受容体作動薬

なんと、糖尿病薬としてすでに発売されていた成分を、

名前を変えて肥満症に効く薬として流用しているのです。

これらの薬を扱った記事を紹介します。

▢ 新薬登場、注目高まる肥満症治療薬

2025年4月11日、肥満症治療薬ゼップバウンド(一般名チルゼパチド)が発売された。2型糖尿病治療薬マンジャロと同成分の、グルコース依存性インスリン分泌刺激ポリペプチド(GIP)/グルカゴン様ペプチド(GLP)-1受容体作動薬だ。マンジャロと同様、開始用量の2.5mgから最高用量の15mgまで、2.5mg刻みの6規格があり、週1回皮下に注射する。

肥満症治療薬としては24年2月、同じく2型糖尿病対象のGLP-1受容体作動薬であるセマグルチド(遺伝子組換え)(商品名オゼンピック)が、ウゴービという商品名で発売され、注目を浴びた。

これら2剤の登場で、肥満を疾患として捉え、治療する動きが臨床現場で活発化しつつある。

従来、国内の肥満症治療においては、食欲抑制薬であるサノレックス(一般名マジンドール)が唯一、保険診療下で使用可能だった。しかし同薬はBMIが35kg/m2以上などの高度肥満症が対象であり、さらに薬理学的特性が覚醒作用のあるアンフェタミン類に類似しており、依存性などへの懸念から投与期間が3カ月に限定されるなど、処方機会はかなり制限されていた。

一方、チルゼパチドやセマグルチドは、2型糖尿病での豊富な使用経験があることに加え、「BMIが27kg/m2以上であり、2つ以上の肥満に関連する健康障害を有する」患者が適応に含まれ、投与対象者の範囲が広い。そのため、患者の拾い上げや肥満予防の指導など、薬剤師の関わりも重要度が増している。

GLP-1とGIPの相乗効果に期待

新薬として注目されるゼップバウンドだが、どれほどの減量効果が得られるのか。肥満症患者225人(平均体重約92kg)を対象とした国内第3相試験(SURMOUNT-J試験)において、同薬は72週の投与により、10mg群では17.8%、15mg群では22.7%の体重減少を示した(プラセボ群では1.7%減)。最高用量の15mg群では、64.5%の患者が20%以上の減量を達成したという。

チルゼパチドは他のGLP-1受容体作動薬と同列に語られることが多い。しかし、その構造はGLP-1ではなくGIPをベースとしており、39個のアミノ酸残基から成る単一分子のペプチドで、GIPとGLP-1の両方の受容体を刺激する点が他とは異なる。

GIPはGLP-1と同じく、食事の摂取に応じて消化管から分泌されるインクレチン。共にインスリン分泌を促進するホルモンだが、GIPは体重増加や脂肪蓄積を促す働きがあり、生理的には肥満を誘導する側面がある。しかしどういうわけか、薬理的にGIP受容体を刺激すると反対の作用が生じ、肥満を抑制する方向に働くことが明らかになっている。

セマグルチドをはじめとするGLP-1受容体作動薬による体重減少のメカニズムは主に、中枢神経系に発現するGLP-1受容体を介した食欲抑制とされる。チルゼパチドは両受容体の同時刺激でこの作用を増強すると共に、脂肪細胞に発現するGIP受容体に働きかけ、細胞内への脂肪酸の取り込みおよび脂肪分解を促進すると考えられている。

ゼップバウンドとウゴービを直接比較した臨床データはまだないものの、専門医からは、「ゼップバウンドにはより大きな減量効果を期待できるのではないか」との声が聞かれる。

気になる、精神面への影響

体重を大幅に減らすGIP/GLP-1受容体作動薬やGLP-1受容体作動薬だが、気になるのは安全面だ。

「肥満症はすぐさま命に関わる疾患ではないため、その治療薬には高い安全性が求められる」。日本肥満学会理事長の横手幸太郎氏(千葉大学学長)がこのように語る背景には、これまで複数の中枢性食欲抑制薬の開発や販売が中止されてきたという事実がある。

例えば、カンナビノイド受容体拮抗薬であるRimonabantは、2006年に欧州で承認されたが、自殺などの重篤な精神神経系の副作用が認められ、数年後には市場からの撤退を余儀なくされた。

GLP-1受容体作動薬についても、自殺念慮や自傷念慮を生じたとの報告を受け、欧州医薬品庁(EMA)がリスク調査に乗り出したことがあった。しかし結果として、これらの精神神経系イベントとGLP-1受容体作動薬との間に直接的な関連性はないとされ、調査は終了した。米食品医薬品局(FDA)による調査でも、自殺念慮および自殺行為との関連は認められなかったという。

「GLP-1受容体作動薬などを開始する際は、患者の精神心理面を確認すべき」と語る日本肥満症治療学会の齋木厚人氏。

ただし、「こういった調査の対象となる大規模臨床試験では、大うつ病性障害や統合失調症、双極性障害、自殺企図などの既往がある患者はあらかじめ除外されていることが多い。そのため自殺や自傷行為といった精神神経系イベントとGLP-1受容体作動薬の因果関係は必ずしも否定できない」。日本肥満症治療学会メンタルヘルス・行動医学部会の齋木厚人氏(東邦大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌学分野教授)はこう指摘する。

さらに、「そもそも肥満症患者は精神疾患のリスクが比較的高い集団」と齋木氏は強調し、「こうした薬剤を開始する際には、患者の精神心理面をきちんと確認し、必要な場合は、メンタルヘルスの専門家と連携した上での投与、あるいは投与しないという判断が求められる」と説明する。

▢ ウゴービ、ゼップバウンドを考慮する患者

肥満と肥満症の違いは?

表1 肥満症の診断に必要な健康障害

では、臨床現場でゼップバウンドやウゴービが考慮されるのはどのような患者か。まずは「肥満」と「肥満症」の違いを押さえておきたい。

日本肥満学会による肥満の定義は、「脂肪組織に過剰に脂肪が蓄積した状態で、BMI25kg/m2以上のもの」であり、このうち「肥満に起因ないし関連する健康障害を合併するか、その合併が予測され、医学的に減量を必要とする病態」が肥満症とされている。

肥満症診断のフローチャートは図1に示す通り。ここでいう健康障害とは、減量によりその予防や病態改善が期待できるとのエビデンスが蓄積されているもので、耐糖能障害、脂質異常症、高血圧など11種が挙げられている(表1)。

図1 肥満症診断のフローチャート

(日本肥満学会「肥満症診療ガイドライン2022」を一部改変、表1、図2も)

また内臓脂肪蓄積については、健康障害の合併リスクが高いため、現時点で健康障害を伴っていなくても肥満症と診断される。

なお、こうした日本における肥満の定義は、世界保健機関(WHO)によるものとは異なる。皮下脂肪を蓄えやすい欧米人とは違い、日本人を含む東アジア人は内臓脂肪を蓄積しやすく、BMIがより低値の段階から、肥満に関連した健康障害のリスクが高まるためだ。日本で肥満となるBMI25kg/m2は、WHOでは「過体重」に分類され、BMI30kg/m2以上を「肥満」としている。

従って、よく見聞きする「日本人には肥満が少ない」という話は、厳密に言えば誤りとなる。日本の定義で考えると、国内の肥満人口は約2800万人に上ると推定されており、その割合は成人男性では30%、成人女性では20%前後で推移している。つまり、男性なら米国のBMI30kg/m2以上(WHO基準の肥満)の割合とさほど変わらないのだ(図2)。

図2 各国の成人におけるBMI25kg/m2以上の割合(2016年)

米国におけるBMI30kg/m2以上(WHO基準の肥満)の割合と、日本におけるBMI25kg/m2以上(日本基準の肥満)の割合は、特に男性の場合、さほど変わらない。

「小太り」でも医療の対象かも

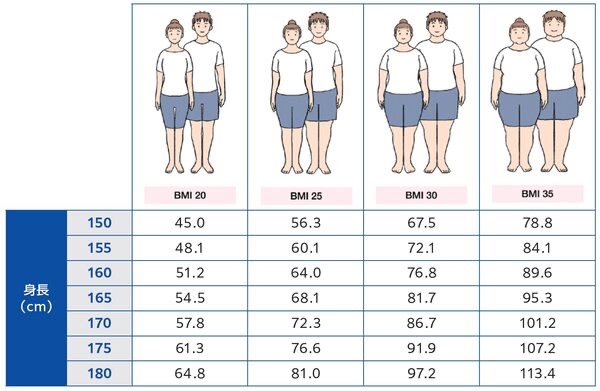

では、日本人の肥満とはどの程度の太り具合を指すのかというと、身長160cmの人で体重64.0kg、170cmの人で72.3kgが、BMI25kg/m2に相当する(図3)。そう説明すると、ドキッとする患者も多いだろう。案外、「小太り」と言える程度でも、先に述べたような健康障害や内臓脂肪蓄積があれば、肥満症患者として治療の対象になる。

図3 各BMIに相当 する体重(kg)

(イラスト提供:日 本イーライリリー、 田辺三菱製薬)

ゼップバウンドやウゴービの患者像に話を戻すと、いずれも適応は次のようになっている。「肥満症。ただし、高血圧、脂質異常症または2型糖尿病のいずれかを有し、食事療法・運動療法を行っても十分な効果が得られず、以下に該当する場合に限る。(1)BMIが27kg/m2以上であり、2つ以上の肥満に関連する健康障害を有する、(2)BMIが35kg/m2以上」。

これらは学会が定める肥満症の基準よりも厳格ではあるものの、例えば身長170cm、体重80kg(BMI27.7kg/m2に相当)で、高血圧と脂質異常症を併存している患者は適応となる。この程度の生活習慣病患者なら薬局でも日常的に遭遇するのではないだろうか。

受診勧奨またはセルメデ支援を

「肥満症の予防において、薬局薬剤師の役割は大きい」と語る日本肥満学会の横手幸太郎氏。

こうした患者に遭遇した際、薬剤師にはどのようなアクションが求められるのか。

近年注目され始めた肥満症についてはまだ、医師への疾患啓発も十分とは言えないのが現状だ。前述した11の健康障害が、それぞれの診療科で肥満と結び付けられずに治療されていることも少なくない。そのため横手氏は、主に薬局薬剤師に対し、「患者の自己申告や検査値、処方状況などから、肥満症治療薬の適応があると判断した場合には、ぜひ受診勧奨を行ってほしい」と要望する。

ウゴービとゼップバウンドは現在、美容・瘦身目的でGLP-1受容体作動薬・GIP/GLP-1受容体作動薬が不適切使用されている社会問題などを受け、適正使用の観点から、処方可能な医療機関が限定されている。その基準の一つに、関連学会の教育研修施設である旨が盛り込まれていることもあり、処方実績のある施設は多くないため、事前に把握しておくとよさそうだ。

なお、両薬の適応は満たさないものの、肥満症と考えられる患者に対しては、「肥満と健康障害の関連を説明した上で、まずは適切な食事・運動療法を指導できる肥満症専門の医療機関を受診するよう勧めてほしい」と横手氏は付け加える。

また、「特に肥満症の“予防”においては、薬局薬剤師の役割が大きい」と横手氏は説明する。その理由として、肥満症予防薬として期待の内臓脂肪減少薬アライ(オルリスタット)が、薬剤師にしか販売できない要指導医薬品であることを挙げる。同薬も適正使用が求められ、日本肥満学会が監修するeラーニングを修了した薬剤師しか販売できないといったルールがあるものの、現在約1万1000店舗の薬局やドラッグストアで取り扱いがあり、「セルフメディケーションに関心が高い患者であれば、アライは良い選択肢になる」と横手氏は語る。

肥満症治療薬を処方できる施設は現時点では限られ、薬局でその処方箋に出合う機会はまだ少ない。しかし、肥満症の拾い上げや予防に取り組むことで、地域医療への貢献は可能だ。まずはBMIによる肥満の定義や、肥満に関連した11の健康障害を頭に入れ、日々の服薬指導に臨んでみてはどうだろうか。

▢ 話題の内臓脂肪減少薬、アライの対象は

薬剤師による“トリアージ”が肝

アライ 一般名オルリスタット(提供:大正製薬)

2024年4月に発売された内臓脂肪減少薬アライ(一般名オルリスタット、要指導医薬品)。消化管内で脂肪分解酵素であるリパーゼの活性を阻害することで、食事由来の脂肪の吸収を抑制する。52週の長期試験において、内臓脂肪面積を21.5%、腹囲を4.9%減少させるなど有効性も示されており、肥満症の予防に期待が寄せられている。

アライの効能は「腹部が太めな方の内臓脂肪および腹囲の減少(生活習慣改善の取り組みを行っている場合に限る)」。「腹部が太め」は、内臓脂肪蓄積の基準である「腹囲:男性85cm以上、女性90cm以上」が目安となる。「生活習慣改善の取り組み」については、食事や運動などに関する記録を購入希望者に持参してもらうことで判断する。

この他、BMI35kg/m2以上、または25kg/m2以上35kg/m2未満で肥満関連の健康障害を持つ人は使用できないという点も理解しておきたい(表A)。こうした集団はセルフメディケーションでなく医療の対象となるからだ。アライの販売に際しては、この“トリアージ”が薬剤師に求められる。

表A アライの対象集団

「腹囲:男性85cm 以上、女性90cm 以上」、生活習慣改善の取り組みの有無に加え、BMIや健康障害の有無などで判断する。

1)肥満の診断に必要な健康障害(前回記事表1)

2)医療機関で治療中の患者は医師に相談

なお、SNS(交流サイト)などでは、同薬による「油漏れ」がよく取り沙汰される。吸収されなかった油分が肛門から漏れ出てしまう現象だ。一方、発現頻度は3割程度であり、多くは服用開始から2週間以内に生じるとされる。以降は徐々に消失するが、その理由として製造販売元の大正製薬の開発担当者は、「薬効が弱まるわけではなく、脂肪の多い食事を控えるといった行動変容が自然に促される結果ではないか」と説明している。