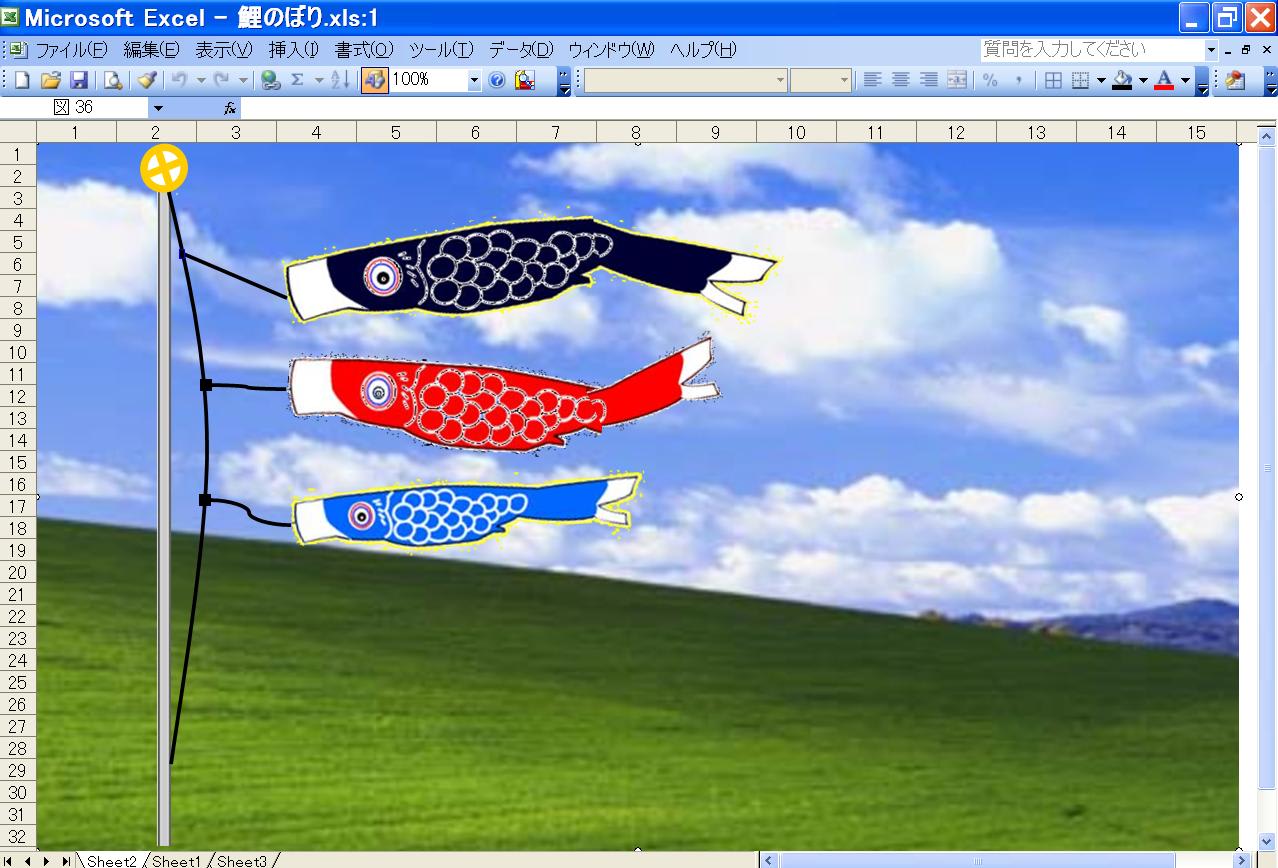

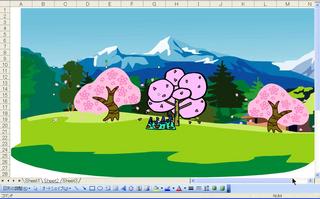

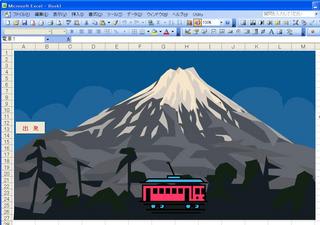

今回は、スライドショウのように画面を切り替える手法を紹介します。

画面の切り替えには、瞬間に変わる方法と、徐々に変わる方法とあります。

瞬間切り替えには、オブジェクトの順序の入れ替えを利用します。

徐々に切り替えるには、フェードアウトとフェードイン、ならびに画像の変更を併用します。

ここでは、基本を紹介するため、画像は2枚のみを使用します。画像の数が多くなってもほとんど同じことです。(オブジェクトの選択に一工夫が必要です)

それでは、今回はあたらしい Book(エクセル)を開きましょう。

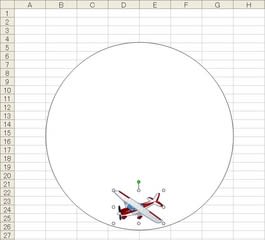

[オートシェイプ]-[基本図形]で、”スマイル”をクリックしてから、セルのC5からF20までドラッグします。(Shiftキーを押しながらドラッグすると真円になります)名前ボックスには、”オートシェイプ 1”(または、Autoshape 1)となっていることを確認しておいてください。

貼り付けた”スマイル”を、Ctrlキーを押しながら右へドラッグ(コピー)して、”スマイル”を2個にします。2個目の”スマイル”は”オートシェイプ 2””(または、Autoshape 2)となっていることを確認しておいてください。

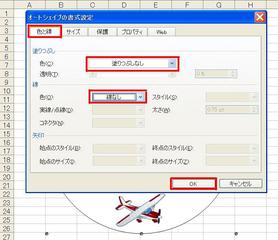

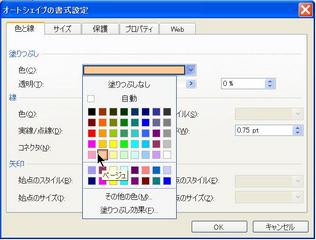

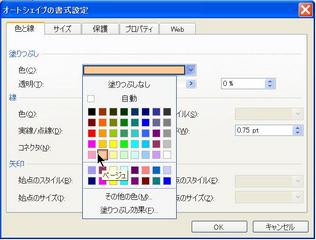

”オートシェイプ1”をクリックしておいて、”Ctrl+1”で"オートシェイプの書式設定”を出します。(これまで、右クリックして書式設定を出していましたが、今回からは”Ctrl+1(コントロールキーと数字の1を同時に押す)を使ってみましょう)

前回まで

今回(Ctrl + 1)

塗りつぶしの色を”ベージュ”にして、OKします。

”スマイル”の顔がベージュに変わりましたか。

今度は、”オートシェイプ2”をクリックして同じ操作で色をローズにします。

この2枚の”スマイル”をドラッグしてぴったりと重ねて片方の”スマイル”が見えないようにします。(Altキーを押しながらひとつづつ動かすと、ぴったり重なります)

”スマイル”の範囲選択をはずしておきます。(周りにハンドルのついていない状態)

それでは、これからマクロを作成しましょう。

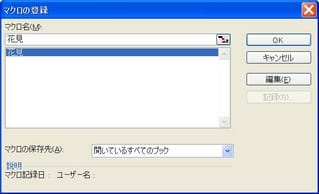

いつものように、”マクロの記録”ボタンを押します。

マクロの名前には”スライド1”と記入して「OK」しましょう。

見えている”スマイル”を右クリックします。

[順序]-[最前面へ移動]をクリックします。

これだけで”記録終了”ボタンを押します。

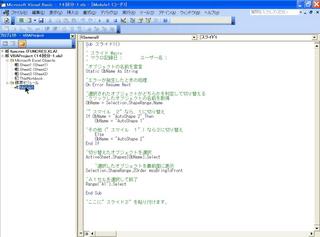

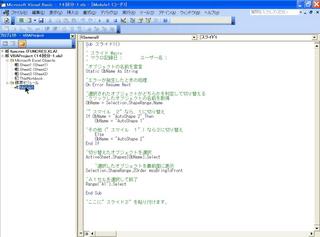

それでは記録されたマクロを見てみましょう。(見方は、前回までを参照してください)

右端のボタンを押して”Visual Basic Editor”を表示させます。

次のようになっていると思います。

Sub スライド1()

'

' スライド1 Macro

' マクロ記録日 : ユーザー名 :

'

ActiveSheet.Shapes("AutoShape 1").Select

Selection.ShapeRange.ZOrder msoBringToFront

End Sub

これを、下記のように追加、修正します。

今回は追加が多いので注意して修正してください。”’”がついた行は記入する必要はありません。

内容の説明は簡単に見ておいてください。回をあらためて説明していきます。

Sub スライド1()

'

' スライド Macro

' マクロ記録日 : ユーザー名 :

'

’変数名を宣言

Static ObName As String

’エラーが発生したときの処理

On Error Resume Next

’選択されたオブジェクトがどちらかを判定して切り替える

’前面のオブジェクト名を取得

ObName = Selection.ShapeRange.Name

’”スマイル 2”なら、1に切り替え

If ObName = "AutoShape 2" Then

ObName = "AutoShape 1"

’その他(”スマイル 1”)なら2に切り替え

Else

ObName = "AutoShape 2"

End If

’切り替えたオブジェクトを選択

ActiveSheet.Shapes(ObName).Select

'透明になっている場合は可視にする(通常はいりませんが、今回はフェードアウトと同じオブジェクトを使用しているため、透明を避けるために入れてあります)

Selection.ShapeRange.Fill.Transparency = 0

Selection.ShapeRange.Line.Transparency = 0

’選択したオブジェクトを最前面に表示

Selection.ShapeRange.ZOrder msoBringToFront

’A1セルを選択して終了

Range("A1").Select

End Sub

でき上がったら、コマンドボタンをつけましょう。

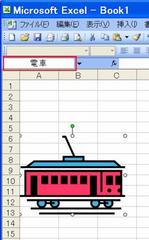

マクロボタンの作成

今回からは、マクロボタンを”フォーム”ツールバーの”ボタン”を使用して作成します。

[表示]-[ツールバー]-[フォーム]を表示します。

左から4番目の”ボタン”をクリックしておいて、”スマイル”の右のセルをクリックしてボタンを貼り付けます。さらに、できたボタンを右クリックして、”テキストの編集”でボタンの名前を”スライド1”とつけておきましょう。

”マクロの登録”画面が出るので、”スライド1”をクリックして「OK」します。

(これは、つぎの”スライド2”も完成したときの図です。)

これで完成です。”スライド1”ボタンをクリックして見ましょう。クリックするたびに”スマイル”の1と2が入れ替わると思います。

つぎに、オブジェクト画面が徐々に切り替わる方法を紹介します。

これは、第5回で紹介した”フェードアウト””フェードイン”を利用します。

まず、見えているオブジェクトをフェードアウトさせて消えたところで、画面を入れ替えて次の画面をフェードインで表示させます。

したがって、画面切り替えに今回の”スライド1”も応用します。

では早速マクロを組んでみましょう。

今回は、”新しいマクロの記録”は使用しません。直接、モジュールを入れていきます。

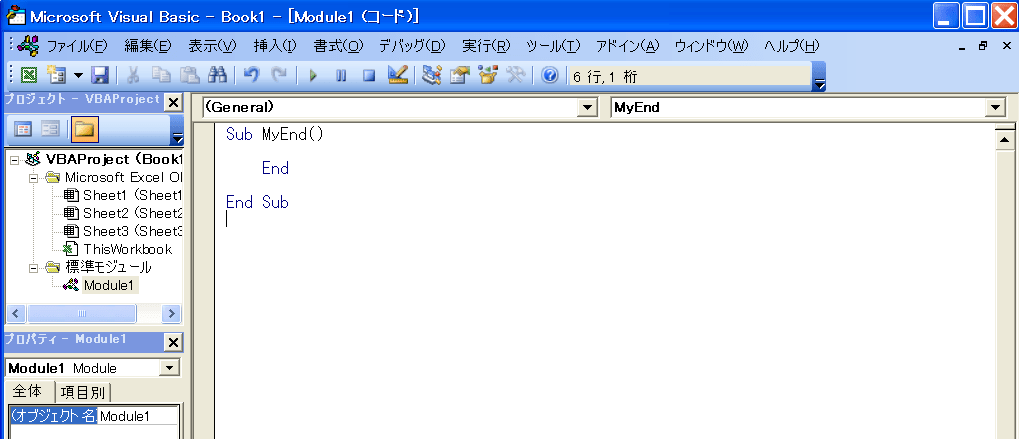

右端のボタンを押して”Visual Basic Editor”を表示させます。

[挿入]-[標準モジュール]をクリックしてエディター画面を表示させます。

そこへ、下のモジュールを貼り付けていきます。

'第5回、および、今回のマクロからから以下のモジュールを取り出して修正してください。(日本語の部分は要りません)

青地の部分は変更、赤字の部分は追加です。

練習のため、このまま貼り付けても動きます。さきに作ったモジュール”スライド1”の下に貼り付けてください。

この画面の”End Sub”下に貼り付け

’ここからーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

’第5回から

Sub

スライド2()

Static obName As String

On Error Resume Next

ActiveSheet.Shapes(obName).Select

Selection.ShapeRange.ZOrder msoBringToFront

For n = 0 To 1 Step 0.01

Selection.ShapeRange.Fill.Transparency = n

Selection.ShapeRange.Line.Transparency = n

DoEvents

Next

'今回の”スライド1”から

obName = Selection.ShapeRange.Name

If obName = "AutoShape 2" Then

obName = "AutoShape 1"

Else

obName = "AutoShape 1"

obName = "AutoShape 2"

End If

'第5回のマクロから

ActiveSheet.Shapes(obName).Select

For n = 1 To 0 Step -0.01

Selection.ShapeRange.Fill.Transparency = n

Selection.ShapeRange.Line.Transparency = n

DoEvents

Next

Cells(1, 1).Select

End Sub

’ここまでーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

これで完成です。上のマクロと同じく、”ボタン”を貼り付けて、”マクロの登録”で”スライド2”をクリックして登録してください。ボタンの名前も編集しておきましょう。

では、ボタンを押してためしてください。

スライド1では画面が瞬間的に変わります。

スライド2では画面が徐々に薄くなっていき、次のもう一枚の画面が徐々に現れてきます。

うまく行きましたか。

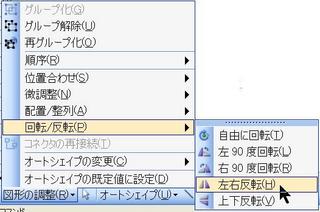

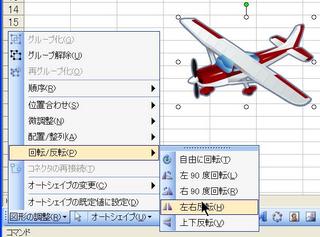

次回は、反転およびタイマーを紹介する予定です。