前回に引き続き基本動作のコードを紹介します。

今回は“消滅、出現”です。

はじめに、準備として“スマイル”の書式を変更しておきましょう。

エクセルを開きます。

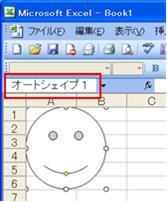

“スマイル”をドラッグして画面中央に表示させておきます。

“スマイル”を右クリックして、”オートシェイプの書式設定“をクリックします。

オートシェイプの書式設定ダイヤログボックスで、

“塗りつぶし”を“ベージュ”にして「OK」します。

このようになりましたか?

オブジェクトの消滅、出現には、次のような方法があります。

1.非可視(見えない)、可視(見える)状態にする方法

2.次第に薄くして(フェードアウト)消滅、次第に濃くして出現(フェードイン)する方法

3.画像を縮小する、拡大する方法

などがあります。

これらの手法は、アニメーションの場面に応じて使い分けする必要があります。

また、これらを組み合わせて使うこともできます。

今回は、1の方法を紹介します。

コードは次のとおりです。

Selection.ShapeRange.Visible = False・・・非可視

Selection.ShapeRange.Visible = True・・・可視

2の方法、3の方法は順次紹介していきます。

それではいつものように、非可視、可視のマクロを作成しましょう。

いったん、”スマイル”の外部をクリックして、まわりのハンドル(白いちいさな丸)をはずしておきます。

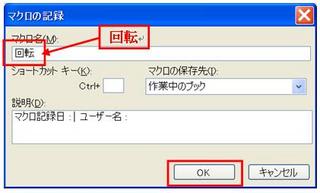

“マクロの記録”をクリックします。

今回は、マクロ名欄に“消滅”と入力して「OK」します。

これからマクロの記録の開始です。

“スマイル”をクリックして、ハンドルがついたのを確認して、記録の終了ボタンをクリックします。

これで、マクロの記録は終了です。

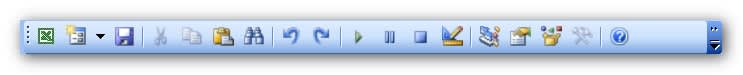

の右端の”Visual Basic Editor”ボタンを押して(または、Alt+F11)、エディタを表示させます。

もし、灰色の画面だけが出た場合は、左のペーンの”標準モジュール”の左の”+”をクリックして、下に出た”Module1"をダブルクリックします。

<ahref="http://">

下のようになったと思います。余分な行ができた場合は削除してください。

Sub 消滅()

'

' 消滅 Macro

' マクロ記録日 : ユーザー名 :

'

ActiveSheet.Shapes("AutoShape 1").Select

End Sub

上のモジュール内の赤字部分を、つぎのように修正してください。

ActiveSheet.Shapes("AutoShape 1").Visible = False

完成

Sub 消滅()

'

' 消滅 Macro

' マクロ記録日 : ユーザー名 :

'

ActiveSheet.Shapes("AutoShape 1").Visible = False

End Sub

このようになります。

これと同時に、出現のモジュールも作成しておきます。

これは、上のモジュールで消滅したオブジェクトをふたたび出現させるものです。

(上のモジュールをコピーしてその下に貼り付け、赤字部分を修正します。)

Sub 出現()

'

' 出現 Macro

' マクロ記録日 : ユーザー名 :

'

ActiveSheet.Shapes("AutoShape 1").Visible = True

End Sub

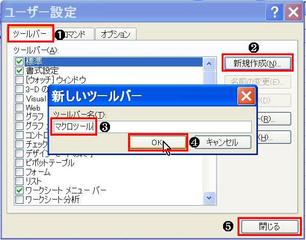

つぎに、マクロボタンを2個作成して(前回を参照)、1個は「消滅」、あと1個は「出現」としてマクロの割り当てをします。

これで、“スマイル”が、消えたり、見えたりするでしょう。最後はかならず”出現”にしておいてください。次回、見えなくなってしまいます。(笑)

今回は以上です。次回は、フェードイン、フェードアウトを紹介する予定です。

今回は“消滅、出現”です。

はじめに、準備として“スマイル”の書式を変更しておきましょう。

エクセルを開きます。

“スマイル”をドラッグして画面中央に表示させておきます。

“スマイル”を右クリックして、”オートシェイプの書式設定“をクリックします。

オートシェイプの書式設定ダイヤログボックスで、

“塗りつぶし”を“ベージュ”にして「OK」します。

このようになりましたか?

オブジェクトの消滅、出現には、次のような方法があります。

1.非可視(見えない)、可視(見える)状態にする方法

2.次第に薄くして(フェードアウト)消滅、次第に濃くして出現(フェードイン)する方法

3.画像を縮小する、拡大する方法

などがあります。

これらの手法は、アニメーションの場面に応じて使い分けする必要があります。

また、これらを組み合わせて使うこともできます。

今回は、1の方法を紹介します。

コードは次のとおりです。

Selection.ShapeRange.Visible = False・・・非可視

Selection.ShapeRange.Visible = True・・・可視

2の方法、3の方法は順次紹介していきます。

それではいつものように、非可視、可視のマクロを作成しましょう。

いったん、”スマイル”の外部をクリックして、まわりのハンドル(白いちいさな丸)をはずしておきます。

“マクロの記録”をクリックします。

今回は、マクロ名欄に“消滅”と入力して「OK」します。

これからマクロの記録の開始です。

“スマイル”をクリックして、ハンドルがついたのを確認して、記録の終了ボタンをクリックします。

これで、マクロの記録は終了です。

の右端の”Visual Basic Editor”ボタンを押して(または、Alt+F11)、エディタを表示させます。

もし、灰色の画面だけが出た場合は、左のペーンの”標準モジュール”の左の”+”をクリックして、下に出た”Module1"をダブルクリックします。

<ahref="http://">

下のようになったと思います。余分な行ができた場合は削除してください。

Sub 消滅()

'

' 消滅 Macro

' マクロ記録日 : ユーザー名 :

'

ActiveSheet.Shapes("AutoShape 1").Select

End Sub

上のモジュール内の赤字部分を、つぎのように修正してください。

ActiveSheet.Shapes("AutoShape 1").Visible = False

完成

Sub 消滅()

'

' 消滅 Macro

' マクロ記録日 : ユーザー名 :

'

ActiveSheet.Shapes("AutoShape 1").Visible = False

End Sub

このようになります。

これと同時に、出現のモジュールも作成しておきます。

これは、上のモジュールで消滅したオブジェクトをふたたび出現させるものです。

(上のモジュールをコピーしてその下に貼り付け、赤字部分を修正します。)

Sub 出現()

'

' 出現 Macro

' マクロ記録日 : ユーザー名 :

'

ActiveSheet.Shapes("AutoShape 1").Visible = True

End Sub

つぎに、マクロボタンを2個作成して(前回を参照)、1個は「消滅」、あと1個は「出現」としてマクロの割り当てをします。

これで、“スマイル”が、消えたり、見えたりするでしょう。最後はかならず”出現”にしておいてください。次回、見えなくなってしまいます。(笑)

今回は以上です。次回は、フェードイン、フェードアウトを紹介する予定です。