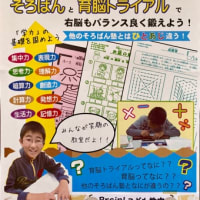

「無理」、「大変」、「出来ない」など、否定的なマイナスの感情は、その後の脳の機能がしっかり働かない

逆に、「好き」、「面白そう」、「目標を持ってやる」など、プラスの感情であれば、脳の機能がよく働きます

ブレインでは、これらの事を踏まえて教室の雰囲気を大切にしています

「無理」、「出来ない」、「めんどくさい」、「疲れた」というようなマイナス言葉を使わないよう指導するのはもちろん、生徒達が興味を持ちワクワクするような、脳トレや教材を用意したり、時にはおもしろトークをしたりと、出来るだけ生徒達が受け身の姿勢にならないよう考えています

逆に、「好き」、「面白そう」、「目標を持ってやる」など、プラスの感情であれば、脳の機能がよく働きます

ブレインでは、これらの事を踏まえて教室の雰囲気を大切にしています

「無理」、「出来ない」、「めんどくさい」、「疲れた」というようなマイナス言葉を使わないよう指導するのはもちろん、生徒達が興味を持ちワクワクするような、脳トレや教材を用意したり、時にはおもしろトークをしたりと、出来るだけ生徒達が受け身の姿勢にならないよう考えています

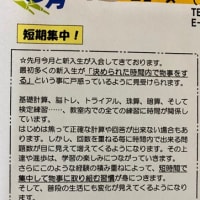

何がそんなに疲れるのか

これは、私の意見ですが、低学年の生徒が頻繁に言う場合は、「自分の方を見てほしい」、「かまってほしい」という心理が働いていると思います。

親の愛情不足です

毎回、授業のたびに「頭がいたい」、「疲れた」と言い、あまり授業に身が入らない生徒がいました。

ある日、授業前にその子の話をじっくりと聞いてやりました。

そうしたら、その日は別人でした。自分の課題はいつもの3倍!おまけに今日は楽しかった!と言って帰って行きました。

ほんのちょっとの事なのです!

子供との会話……大事です!!