すでに、多くのラグビー関係のホームページやブログで紹介されていますが

目頭が熱くなる作文なので紹介します。

「絆」

福岡県・九州朝鮮中高級学校 中級部3年

崔 玄祺(ちぇ ひょんぎ)

大人は皆,同じ言葉をぼく達に発した。

「ちゃんと全員でフォローしてやらんね。」

ラグビーをするぼく達にとって,それはチームプレーとして当たり前のことだけど,その言葉には違う意味も込められていた。

健太のことだ。

健太には右手首から先がない。生まれつきだとぼくは聞いた。病気のせいでそうなったと。だから成長も遅い。

健太とは小学校の時から同じラグビースクールで共にプレーしてきた。体も小さく,体重も軽い健太だが,厳しく辛い練習に弱音も吐かず,寒い日も暑い日も一緒にラグビーボールを追いかけてきた。

自分で出来ることは自分でやる。ぼく達も,そんな健太を当たり前のように待つ。

手が不自由だからと特別扱いなど決してしなかった。

だから,健太のミスには遠慮なくダメ出しもするし,本気で言い合いになり最後はケンカになることもあった。健太は言い出したら引かない。

小さな体で喰いついてくる。どんなに言い争うことがあっても,練習や試合が終われば,ぼくも健太も笑顔に戻るのだ。

中学にあがってからの健太は,病気のせいで背骨が歪曲したまま成長しているそうだ。

痛みとの闘いが始まった。顔をゆがめて,悔し気にグランドの隅で練習を見学する健太の姿を見ることが多くなった。

それからは,グランドだけの健太ではなく,身の回りの細々したことも手助けするようにと,周りの大人達は以前にも増して言うようになった。

それは本当に健太の望んでいることなんだろうか・・・。

健太が頼みもしないのに,彼のやるべきことを先取りした時の,少し淋しそうな健太の「ありがう・・・」をぼくは知っている。

大人達の心配も分かるが,ぼく達が必要以上に健太を手助けすることは,彼を少しずつキズつけて,彼の居場所やすべきこと,そして生きる力をも奪っているようにしか思えないのだ。

ただ,このことを健太本人に面と向かってたずねたことはない。

でも,ぼくにはわかる気がする。

共にグランドを走りまわり一つのボールを追いかけて,パスをつなぐと健太の考えていることが。

今年の梅雨明けを待たずして,ぼく達は夏のジュニアラグビー福岡県大会で敗退した。

どしゃぶりの試合が続いた中で,こんな場面があった。

一進一退の激しい攻防が続く中で健太にパスがつながった。その瞬間,ボールは健太の手からこぼれ落ちた。

「ノックオン」

嫌な空気が流れてもおかしくない場面だった。だが,次の瞬間ぼくは死にもの狂いで次の展開へと走り出していた。『健太が落としてしまったのなら仕方ない。

あいつが中学三年間,絶対に妥協することなく常全力でラグビーに取り組んできたことは他の誰よりも知っている。だから必ず取り返してやろう。』

後になって,チーム全員が同じ気持ちで駆け出していたことを知り,嬉しかった。

それは決して健太の右手が不自由だからではない。かけがえのない大切な仲間だからだ。

県大会のノーサイドの笛がグランドに響きわたった時,小さい頃から紡いできたぼく達のチームは解かれ,高校で新たなチームへと別々の道を進んでゆくことになった。

小さい頃から通っていたラグビースクールの引退式を終え,皆で遊びながら進路のことを健太と話し合っていた時,ぼく達の前で言った。

「高校でもラグビーするよ。」

決してゆらぐ事のない決意だった。

健太とパスをつなげばわかる,本当に大切なことが

人権とは無縁な朝鮮学校の生徒の作文だとか

内容が人権とは関係ないとか

批判的な意見もあるようですが

文章もしっかりしてるし

健太君が高校でもラグビーを続けるという決意を

周りの人間がどのように受け止めるのか?

まさに、健太君がラグビーを続けるという

人権に関わる問題ではないかと思うんですが?

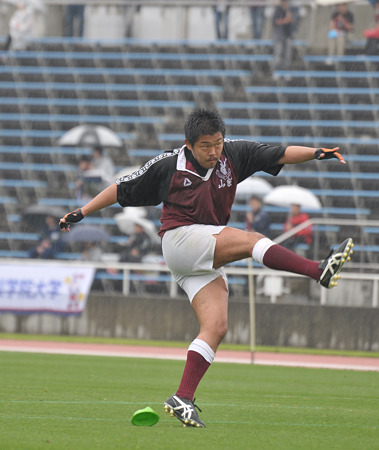

DSC_1835 posted by (C)酔いどれ

DSC_1835 posted by (C)酔いどれ DSC_1791 posted by (C)酔いどれ

DSC_1791 posted by (C)酔いどれ DSC_1732 posted by (C)酔いどれ

DSC_1732 posted by (C)酔いどれ DSC_1696 posted by (C)酔いどれ

DSC_1696 posted by (C)酔いどれ DSC_1827 posted by (C)酔いどれ

DSC_1827 posted by (C)酔いどれ