湯島天満宮・梅まつり 都内散歩(湯島天満宮) 東京都文京区湯島3-30-1→Mapion

湯島天満宮 (令和7年2月28日参拝)

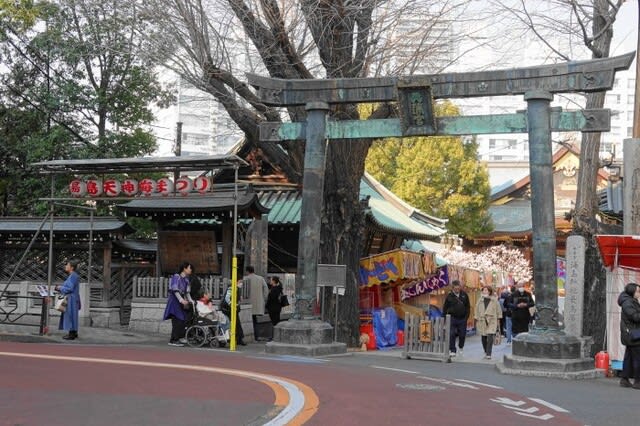

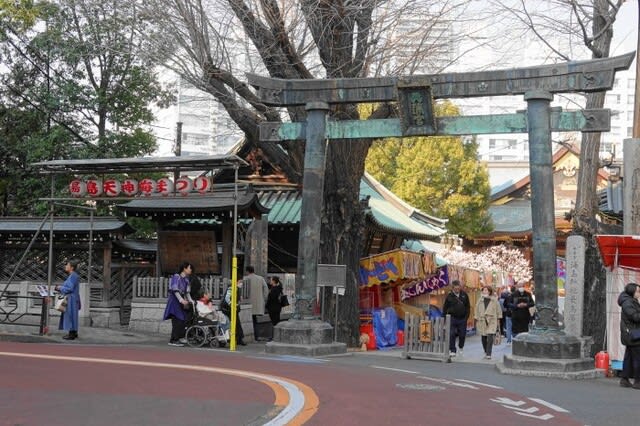

正面鳥居(銅製、下脚部に唐獅子頭部の装飾 都指定文化財)

唐門

手水舎

足上げ狛犬

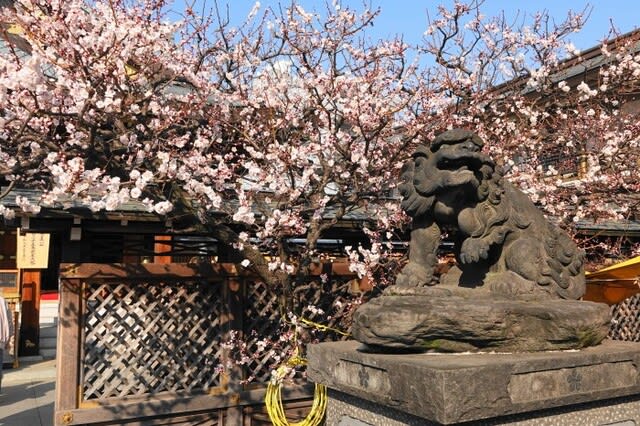

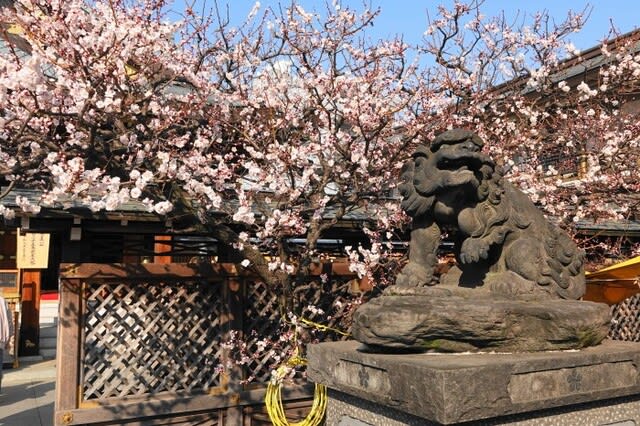

狛犬

社殿

社殿側面 左は本殿

太鼓橋(本殿と社務所をつなぐ)

撫で牛

梅まつり

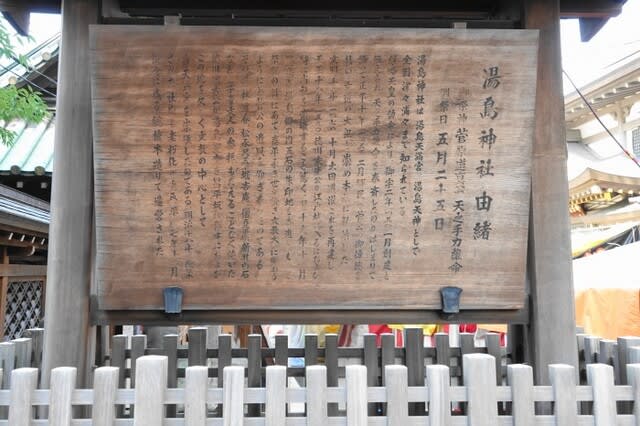

由緒

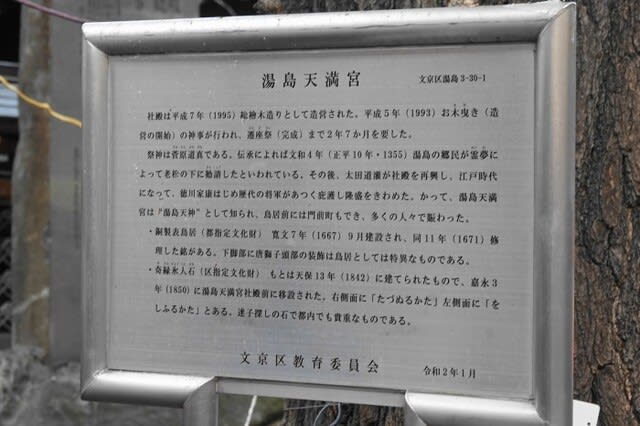

湯島天満宮の説明掲示

湯島天満宮 文京区湯島3-30-1

湯島天満宮 (令和7年2月28日参拝)

正面鳥居(銅製、下脚部に唐獅子頭部の装飾 都指定文化財)

唐門

手水舎

足上げ狛犬

狛犬

社殿

社殿側面 左は本殿

太鼓橋(本殿と社務所をつなぐ)

撫で牛

梅まつり

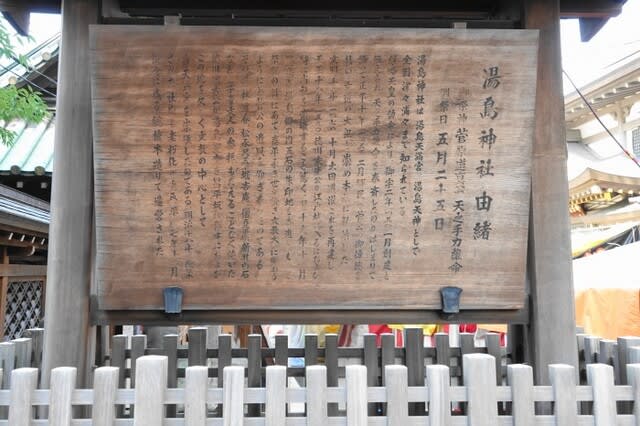

由緒

湯島神社由緒(上の写真の由緒)

御祭神 菅原道真公(すがわらみちざねこう)

天之手力雄命(あめのたぢからをのみこと)

例祭日 五月二十五日

湯島神社は湯島天満宮、湯島天神として全国津々浦々まで知られている。

雄略天皇の勅命により、御宇二年(四五八)一月創建と伝えられ、天之手力雄命を奉斎したのがはじまりで降って正平十年(一三五五)二月郷民が菅公の御偉徳を慕い、文道の大祖と崇め本社に勧請した。

文明十年(一四七八)十月太田道灌これを再建し、天正十八年(一五九〇)徳川家康公が江戸城に入るにおよび特に当社を崇敬すること篤く、翌十九年十一月豊島郡湯島郷の内五石の朱印地を寄進し、もって祭祀の料にあて、泰平永き世が続き文教大いに賑わうようにと菅公の遺風を仰ぎ奉ったのである。

その後林道春、松永尺五、堀杏庵、僧堯恵、新井白石など学者文人の参拝もたえることなく続いた。徳川綱吉公が湯島聖堂を昌平坂に移すにおよびこの地を久しく文教の中心として、当天満宮を崇敬したのである。明治一八年改築された社殿も老朽化が進み、平成七年十二月後世に残る総檜木造りで造営された

御祭神 菅原道真公(すがわらみちざねこう)

天之手力雄命(あめのたぢからをのみこと)

例祭日 五月二十五日

湯島神社は湯島天満宮、湯島天神として全国津々浦々まで知られている。

雄略天皇の勅命により、御宇二年(四五八)一月創建と伝えられ、天之手力雄命を奉斎したのがはじまりで降って正平十年(一三五五)二月郷民が菅公の御偉徳を慕い、文道の大祖と崇め本社に勧請した。

文明十年(一四七八)十月太田道灌これを再建し、天正十八年(一五九〇)徳川家康公が江戸城に入るにおよび特に当社を崇敬すること篤く、翌十九年十一月豊島郡湯島郷の内五石の朱印地を寄進し、もって祭祀の料にあて、泰平永き世が続き文教大いに賑わうようにと菅公の遺風を仰ぎ奉ったのである。

その後林道春、松永尺五、堀杏庵、僧堯恵、新井白石など学者文人の参拝もたえることなく続いた。徳川綱吉公が湯島聖堂を昌平坂に移すにおよびこの地を久しく文教の中心として、当天満宮を崇敬したのである。明治一八年改築された社殿も老朽化が進み、平成七年十二月後世に残る総檜木造りで造営された

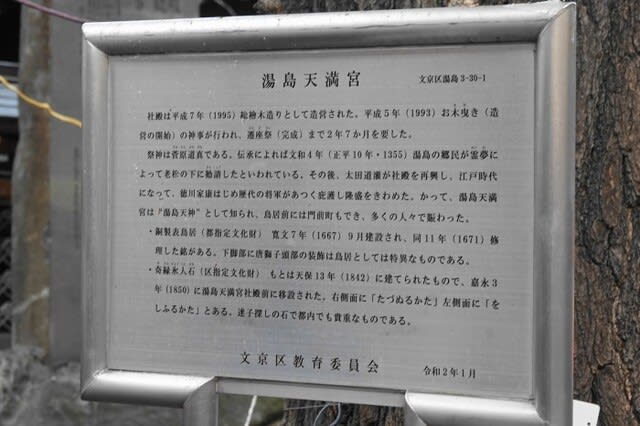

湯島天満宮の説明掲示

湯島天満宮 文京区湯島3-30-1

社殿は平成7年(1995) 総檜木造りとして造営された。平成5年(1993) お木曳き(造営の開始)の神事が行われ、着座祭(完成)まで2年7か月を要した。

祭神は菅原道真である。伝承によれば文和4年(正平10年・1355) 湯島の郷民が霊夢によっても老松の下に勧請したといわれている。その後、太田道灌が社殿を再興し、江戸時代になって、徳川家康はじめ歴代の将軍があつく庇護し隆盛をきわめた。かって、湯島天満宮は”湯島天神”として知られ、鳥居前には門前町もでき、多くの人々で賑わった。

銅製表為居(都指定文化財) 寛文7年(1667) 9月建設され、同11年(1671)修理した銘がある。下脚部に唐獅子頭部の装飾は鳥居としては特異なものである。

奇緑氷人石(区指定文化財) もとは天保13年(1842)に建てられたもので、嘉永3 年(1850)に湯島天満宮社殿前に移設された。右側面に「たづぬるかた」左側面に「をしふるかた」とある。迷子探しの石で都内でも貴重なものである。

文京区教育委員会 令和2年1月

祭神は菅原道真である。伝承によれば文和4年(正平10年・1355) 湯島の郷民が霊夢によっても老松の下に勧請したといわれている。その後、太田道灌が社殿を再興し、江戸時代になって、徳川家康はじめ歴代の将軍があつく庇護し隆盛をきわめた。かって、湯島天満宮は”湯島天神”として知られ、鳥居前には門前町もでき、多くの人々で賑わった。

銅製表為居(都指定文化財) 寛文7年(1667) 9月建設され、同11年(1671)修理した銘がある。下脚部に唐獅子頭部の装飾は鳥居としては特異なものである。

奇緑氷人石(区指定文化財) もとは天保13年(1842)に建てられたもので、嘉永3 年(1850)に湯島天満宮社殿前に移設された。右側面に「たづぬるかた」左側面に「をしふるかた」とある。迷子探しの石で都内でも貴重なものである。

文京区教育委員会 令和2年1月

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます