日枝神社〈赤坂日枝神社〉 茅の輪くぐり

【住 所】 東京都千代田区永田町2丁目10番5号

赤坂日枝神社のブログ写真

平成30年6月撮影 茅の輪くぐり・夏越の祓⇒more

平成27年6月撮影 赤坂日枝神社 本殿 ⇒more

平成28年6月撮影 赤坂日枝神社〈山王祭〉⇒more

茅の輪くぐりの由来

日本神話に由来があります。

須佐之男命(すさのおのみこと)が旅の途中に宿をもとめ、貧しいながらも手厚くもてなしてくれた蘇民将来(そみんしょうらい)という人に、「病が流行った時には茅で輪を作り、腰につけて難を逃れよ」と教えました。その後、病が流行った時に教えを守ったことで難を逃れたのが由来といわれています。

昔は茅の輪を腰に下げていましたが、江戸時代(1603年~1868年)の初期ごろに大きな輪になり、そこをくぐることで無病息災を願い、穢れを祓うという神事になりました。

夏越の大祓

「夏越の大祓」は「水無月大祓(みなづきおおはらえ)」とも言い、穢れを人形(ひとがた・人の形に紙を切り抜いたもの)に託して、茅の輪をくぐり、心身を清め、「大祓詞(おおはらえのことば)」という祝詞(のりと)を唱え、罪や穢れを祓い、年越の大祓までの半年を新たな気持ちで過ごすことができるように祈る神事です。

大祓

人が知らず知らずのうちに犯した諸々の罪や過ち、心身の穢れを祓い清めるものです。

大祓の「大」は「公」という意味があり、個人だけのものではなく、日本国中の穢れを祓うという意味があります。大祓には「夏越の大祓(なごしのおおはらえ)」と「年越の大祓(としこしおおはらえ)」があります。

夏越の大祓は毎年6月30日に、年越の大祓は毎年12月31日に行われます。「日本文化研究ブログ」 から引用

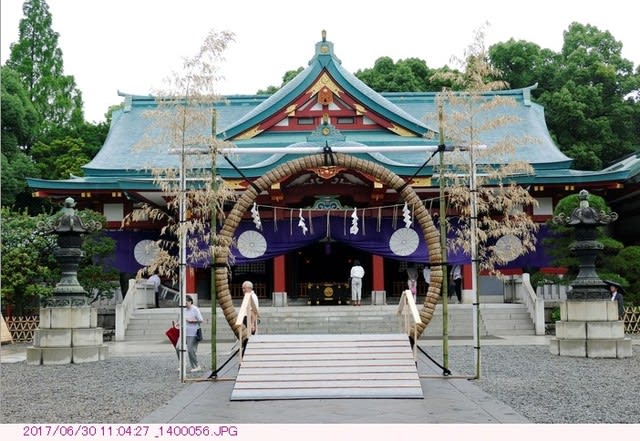

【赤坂日枝神社の茅の輪くぐり】 平成29年6月30日撮影

日枝神社の社殿と「茅の輪」

「茅の輪くぐり」を行う参拝者

日枝神社の表参道。別名男坂は、53段の急な階段。

日枝神社の神門

神猿像。本殿に向かって左がメスの神猿像、右はオスの神猿像

【住 所】 東京都千代田区永田町2丁目10番5号

赤坂日枝神社のブログ写真

平成30年6月撮影 茅の輪くぐり・夏越の祓⇒more

平成27年6月撮影 赤坂日枝神社 本殿 ⇒more

平成28年6月撮影 赤坂日枝神社〈山王祭〉⇒more

茅の輪くぐりの由来

日本神話に由来があります。

須佐之男命(すさのおのみこと)が旅の途中に宿をもとめ、貧しいながらも手厚くもてなしてくれた蘇民将来(そみんしょうらい)という人に、「病が流行った時には茅で輪を作り、腰につけて難を逃れよ」と教えました。その後、病が流行った時に教えを守ったことで難を逃れたのが由来といわれています。

昔は茅の輪を腰に下げていましたが、江戸時代(1603年~1868年)の初期ごろに大きな輪になり、そこをくぐることで無病息災を願い、穢れを祓うという神事になりました。

夏越の大祓

「夏越の大祓」は「水無月大祓(みなづきおおはらえ)」とも言い、穢れを人形(ひとがた・人の形に紙を切り抜いたもの)に託して、茅の輪をくぐり、心身を清め、「大祓詞(おおはらえのことば)」という祝詞(のりと)を唱え、罪や穢れを祓い、年越の大祓までの半年を新たな気持ちで過ごすことができるように祈る神事です。

大祓

人が知らず知らずのうちに犯した諸々の罪や過ち、心身の穢れを祓い清めるものです。

大祓の「大」は「公」という意味があり、個人だけのものではなく、日本国中の穢れを祓うという意味があります。大祓には「夏越の大祓(なごしのおおはらえ)」と「年越の大祓(としこしおおはらえ)」があります。

夏越の大祓は毎年6月30日に、年越の大祓は毎年12月31日に行われます。「日本文化研究ブログ」 から引用

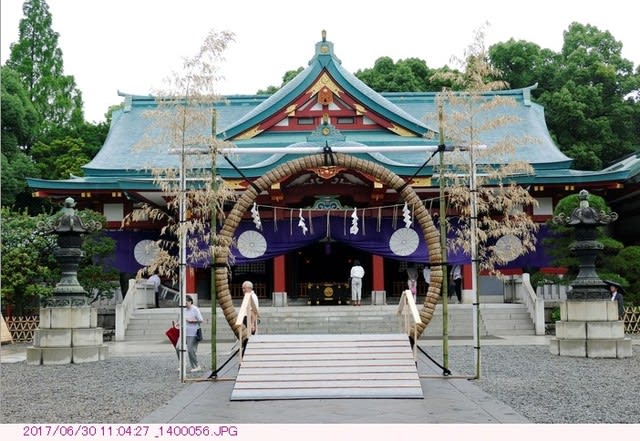

【赤坂日枝神社の茅の輪くぐり】 平成29年6月30日撮影

日枝神社の社殿と「茅の輪」

「茅の輪くぐり」を行う参拝者

日枝神社の表参道。別名男坂は、53段の急な階段。

日枝神社の神門

神猿像。本殿に向かって左がメスの神猿像、右はオスの神猿像

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます