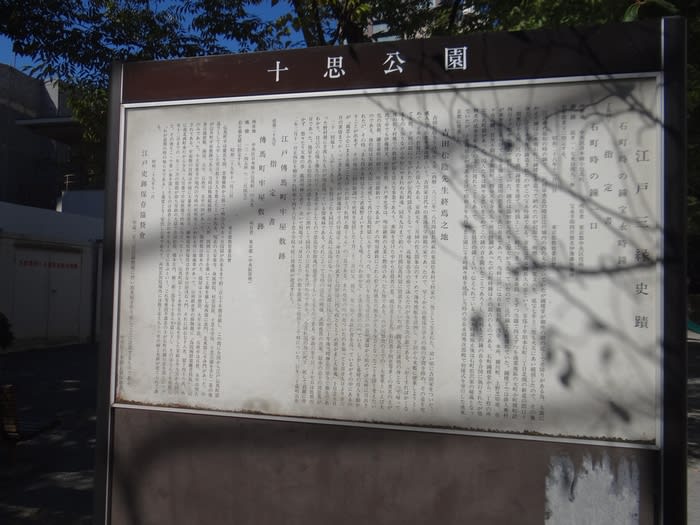

伝馬町牢屋敷跡 (日本橋小伝馬町5-2 十思公園内)

【住 所】東京都中央区小伝馬町5-2 "Mapion"地図

牢屋敷は、1677年(延宝 5)常磐橋門外から移転し、1875年(明治 8)市ヶ谷監獄ができるまで使用された。当時の敷地は2,677坪で現在の十思公園・十思スクエアー・大安楽寺・村雲別院・身延別院あたりにあった。

東京都教育委員会が設置した掲示の説明記載

「伝馬町牢屋敷跡」

【住 所】東京都中央区小伝馬町5-2 "Mapion"地図

牢屋敷は、1677年(延宝 5)常磐橋門外から移転し、1875年(明治 8)市ヶ谷監獄ができるまで使用された。当時の敷地は2,677坪で現在の十思公園・十思スクエアー・大安楽寺・村雲別院・身延別院あたりにあった。

東京都教育委員会が設置した掲示の説明記載

「伝馬町牢屋敷跡」

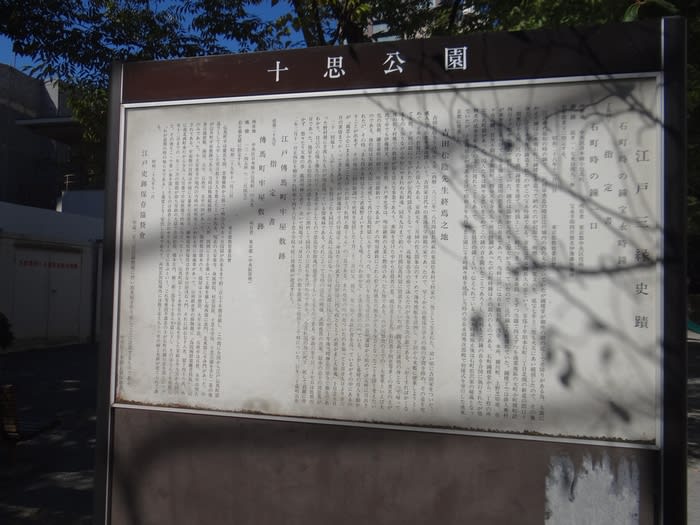

江戸伝馬町牢屋敷跡

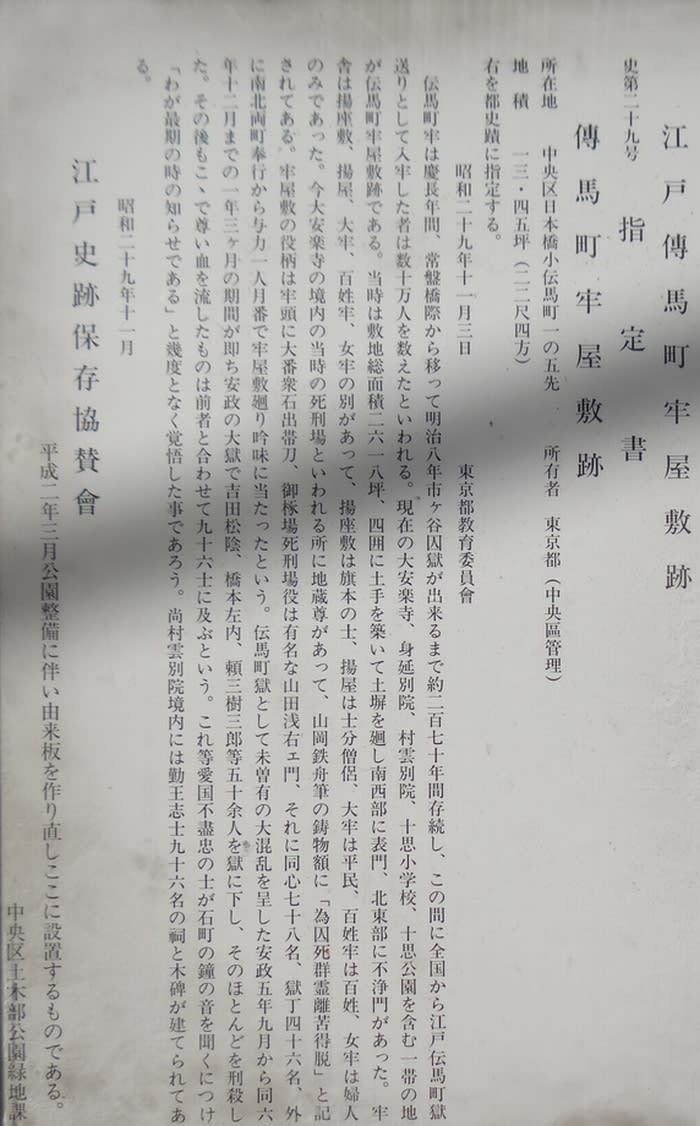

史第二十九号 指定書

伝馬町牢屋敷跡

所在地 中央区日本橋小伝馬町一の五先 所有者 東京都(中央区管理)

地積 一三・四五坪(二二尺四方)

右を都史蹟に指定する。

昭和二十九年十一月三日 東京都教育委員会

伝馬町牢は慶長年間、常盤橋際から移って明治八年市ヶ谷囚獄が出来るまで約二百七十年間存続し、この間に全国から江戸伝馬町獄送りとして入牢した者は数十万人を数えたといわれる。現在の大安楽寺、身延別院、村雲別院、十思小学校、十思公園を含む一帯の地が伝馬町牢屋敷跡である。当時は敷地総面積二六一八坪、四囲に土手を築いて土塀を廻し南西部に表門、北東部に不浄門があった。牢舎は揚座敷、揚屋、大牢、百姓牢、女牢の別があって、揚座敷は旗本の士、揚屋は士分僧侶、大牢は平民、百姓牢は百姓、女牢は婦人のみであった。今大安楽寺の境内の当時の死刑場といわれる所に地蔵尊があって、山岡鉄舟筆の鋳物額に「為囚死群霊離苦得脱」と記されてある。牢屋敷の役柄は牢頭に大番衆石出帯刀、御椓場死刑場役は有名な山田浅右エ門、それに同心七十八名、獄丁四十六名、外に南北両町奉行から与力一人月番で牢屋敷廻り吟味に当たったという。伝馬町獄として未曾有の大混乱を呈した安政五年九月から同六年十二月までの一年三ヶ月の期間が即ち安政の大獄で吉田松陰、橋本左内、頼三樹三郎等五十余人を獄に下し、そのほとんどを刑殺した。その後もこゝで尊い血を流したものは前者と合わせて九十六士に及ぶという。これ等愛国不盡忠の士が石町の鐘の音を聞くにつけ「わが最期の時の知らせである」と幾度となく覚悟した事であろう。尚村雲別院境内には勤王志士九十六名の祠と木碑が建てられてある。

昭和二十九年十一月

江戸史跡保存協賛会

平成二年三月公園整備に伴い由来板を作り直しここに設置するものである。 中央区土木部公園緑地課

史第二十九号 指定書

伝馬町牢屋敷跡

所在地 中央区日本橋小伝馬町一の五先 所有者 東京都(中央区管理)

地積 一三・四五坪(二二尺四方)

右を都史蹟に指定する。

昭和二十九年十一月三日 東京都教育委員会

伝馬町牢は慶長年間、常盤橋際から移って明治八年市ヶ谷囚獄が出来るまで約二百七十年間存続し、この間に全国から江戸伝馬町獄送りとして入牢した者は数十万人を数えたといわれる。現在の大安楽寺、身延別院、村雲別院、十思小学校、十思公園を含む一帯の地が伝馬町牢屋敷跡である。当時は敷地総面積二六一八坪、四囲に土手を築いて土塀を廻し南西部に表門、北東部に不浄門があった。牢舎は揚座敷、揚屋、大牢、百姓牢、女牢の別があって、揚座敷は旗本の士、揚屋は士分僧侶、大牢は平民、百姓牢は百姓、女牢は婦人のみであった。今大安楽寺の境内の当時の死刑場といわれる所に地蔵尊があって、山岡鉄舟筆の鋳物額に「為囚死群霊離苦得脱」と記されてある。牢屋敷の役柄は牢頭に大番衆石出帯刀、御椓場死刑場役は有名な山田浅右エ門、それに同心七十八名、獄丁四十六名、外に南北両町奉行から与力一人月番で牢屋敷廻り吟味に当たったという。伝馬町獄として未曾有の大混乱を呈した安政五年九月から同六年十二月までの一年三ヶ月の期間が即ち安政の大獄で吉田松陰、橋本左内、頼三樹三郎等五十余人を獄に下し、そのほとんどを刑殺した。その後もこゝで尊い血を流したものは前者と合わせて九十六士に及ぶという。これ等愛国不盡忠の士が石町の鐘の音を聞くにつけ「わが最期の時の知らせである」と幾度となく覚悟した事であろう。尚村雲別院境内には勤王志士九十六名の祠と木碑が建てられてある。

昭和二十九年十一月

江戸史跡保存協賛会

平成二年三月公園整備に伴い由来板を作り直しここに設置するものである。 中央区土木部公園緑地課

「伝馬町牢屋敷跡」の上記説明の文面の写真

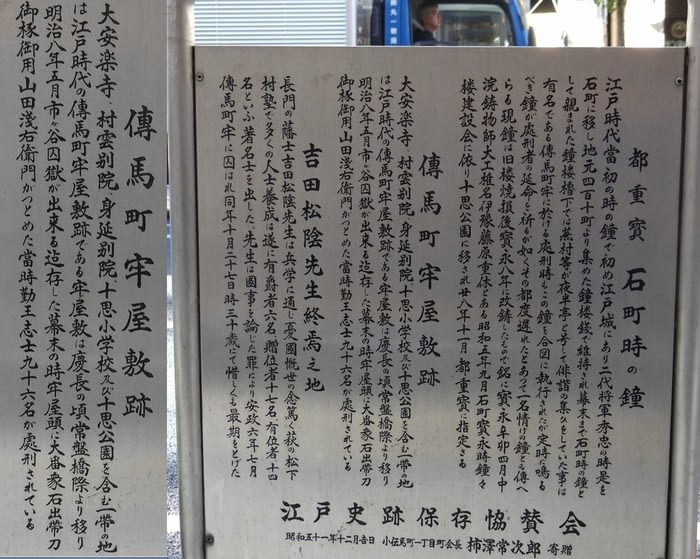

伝馬町牢屋敷跡」の掲示

「伝馬町牢屋敷跡」の説明掲示

掲示文面

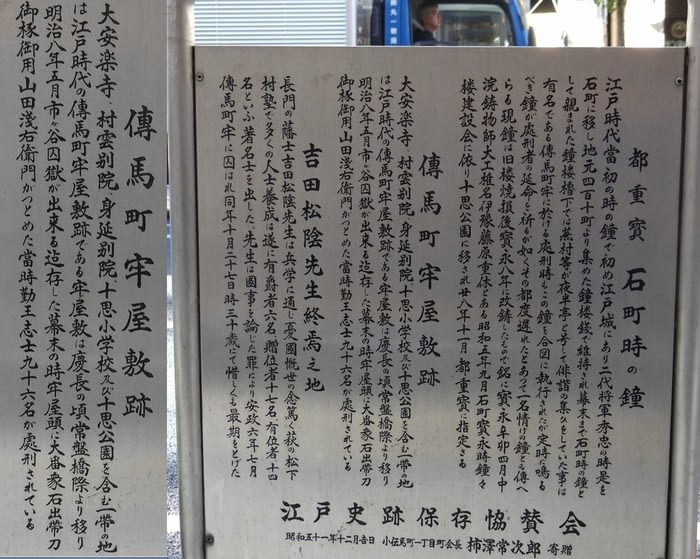

伝馬町交差点にある掲示 左は伝馬町牢屋敷跡の記載部分を拡大

大安楽時の塀にある「江戸伝馬町処刑場跡」の碑

「伝馬町牢屋敷跡」の説明掲示

掲示文面

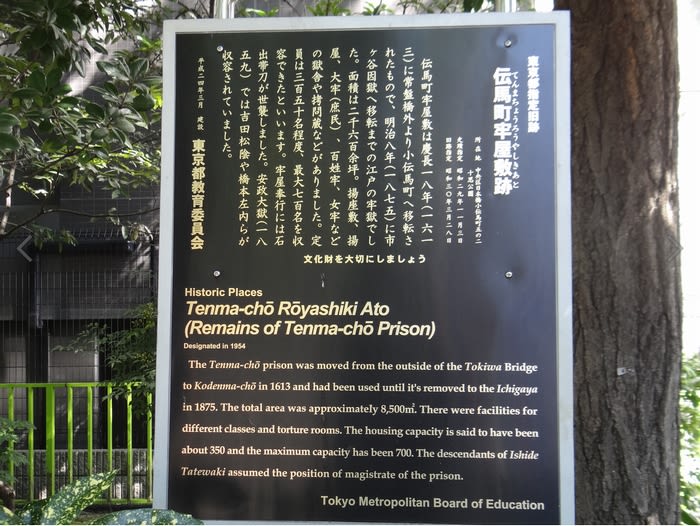

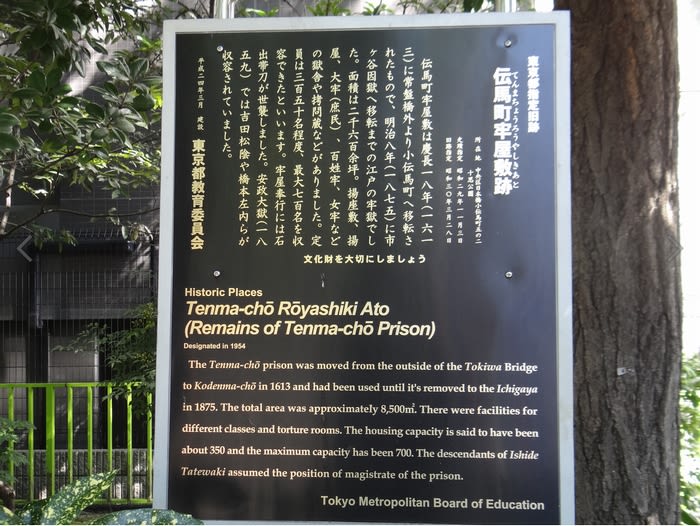

都旧跡 伝馬町牢屋敷跡

所在 中央区日本橋小伝馬町一町目五番地先

指定 昭和二十九年十一月三日

伝馬町牢屋敷は慶長一八年(一六一三)に常盤橋外より小伝馬町へ移転されたもので、明治八年(一八七五)市ヶ谷囚獄へ移転するまでの江戸の牢獄でした。面積は二千六百余坪。揚座敷、揚屋、大牢(庶民)、百姓牢、女牢などの獄舎や検問蔵などがありました。定員は三百五十名程度、最大7百人を収容できたといいます。牢屋奉行には石出帯刀が世襲しました。安政大獄(一八五九)では吉田松陰や橋本左内らが収容されていました。

平成二四年三月 東京都教育委員会

所在 中央区日本橋小伝馬町一町目五番地先

指定 昭和二十九年十一月三日

伝馬町牢屋敷は慶長一八年(一六一三)に常盤橋外より小伝馬町へ移転されたもので、明治八年(一八七五)市ヶ谷囚獄へ移転するまでの江戸の牢獄でした。面積は二千六百余坪。揚座敷、揚屋、大牢(庶民)、百姓牢、女牢などの獄舎や検問蔵などがありました。定員は三百五十名程度、最大7百人を収容できたといいます。牢屋奉行には石出帯刀が世襲しました。安政大獄(一八五九)では吉田松陰や橋本左内らが収容されていました。

平成二四年三月 東京都教育委員会

伝馬町交差点にある掲示 左は伝馬町牢屋敷跡の記載部分を拡大

大安楽時の塀にある「江戸伝馬町処刑場跡」の碑

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます