ただいま、地元T市にて、子どもたちの描いた妖怪絵の展示会を開催しています。

何を隠そう(別に隠されてないけれど)

ここ、T市は、ちょっと有名な妖怪の産地でありまして

子どもや大人の描いた妖怪絵を なんとか商業活動や観光に生かせないものだろうか

というモチベーションのもとに

絵を募集してみたら、皆さまのご協力もあって、

たくさん子どもたちの妖怪絵が集まりました。

最初の年は、100枚集まったら大成功、と思っていたら

一気に200枚も集まったのですよ。

びっくりでした。

今年で3年目になります。

今は町の中心部にある 社会福祉協議会の施設「ちょボラ」というところで

今年の分の妖怪絵を展示中。

来月1日からは、今まで3年間に集まった全部の絵を

市役所のロビーにて展示します。

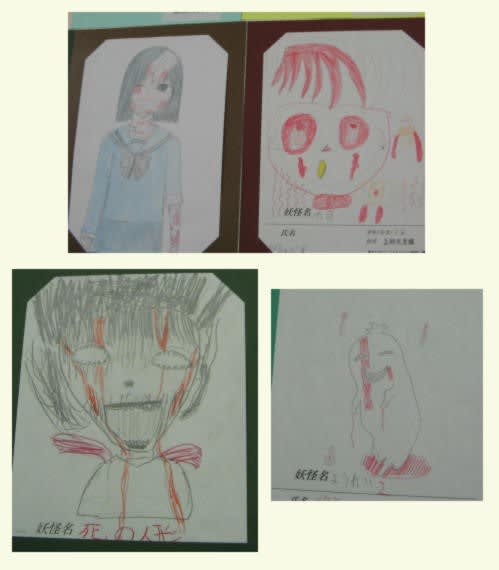

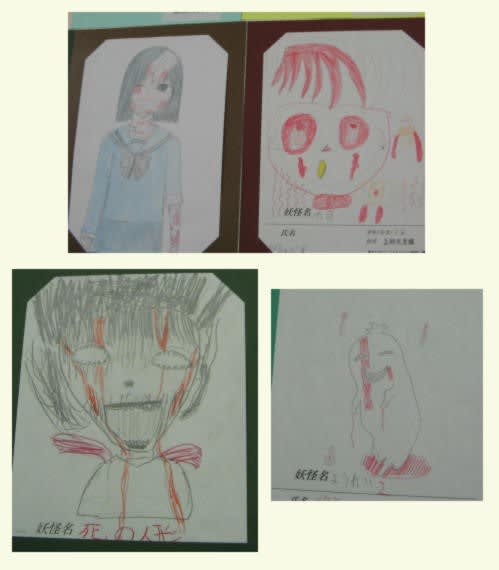

で、こちらが展示の様子。

その絵の一部を紹介します。

展示された絵を見ていて気づくのが、血を流す妖怪たちがけっこう

いるな、ということです。

子どもたちの描く妖怪はさまざま。

昔ながらのカッパや座敷童、一つ目小僧なんてのも もちろんいるし

現代的な楽しいポップな妖怪も、かわいい妖怪 物語を感じさせる妖怪もいます。

その中でも、一定数 血を流したり傷ついたりしている妖怪が

目を引きます。

そういう絵をみて 私が思うのは、これを描いた子供の中には

傷ついて血をながしている感覚があるんだろうなあ…ということ。

言葉にはできなくても、絵にはその子の内部にある 感覚や感情やイメージが

表れます。

こうして絵にできることはすごいことでもあるのですよ。

子どもたちはホントにすごい。

自分の中にあるもの、それを素直に表現できる。

生命に近いのだと感じます。

実は、大人もね。

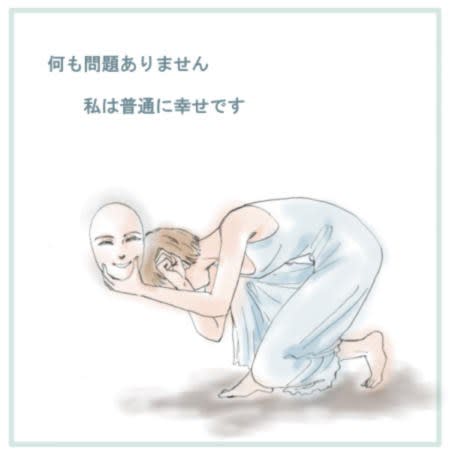

隠れた心の奥に、傷ついて血を流してる 誰かがいるかもしれない。

でも、ほとんどの大人は

大人であることの方を優先しているから、

この社会できちんと生きることを背負っているから

傷ついてしまっている自分の中の子どもを忘れているのかもしれないです。

大人がそういう自分の中の傷に気がついてそれをケアできたら

その人の世界が変わります。

そして きっとその人の周りも変わるのじゃないかなあ、と 思います。

何を隠そう(別に隠されてないけれど)

ここ、T市は、ちょっと有名な妖怪の産地でありまして

子どもや大人の描いた妖怪絵を なんとか商業活動や観光に生かせないものだろうか

というモチベーションのもとに

絵を募集してみたら、皆さまのご協力もあって、

たくさん子どもたちの妖怪絵が集まりました。

最初の年は、100枚集まったら大成功、と思っていたら

一気に200枚も集まったのですよ。

びっくりでした。

今年で3年目になります。

今は町の中心部にある 社会福祉協議会の施設「ちょボラ」というところで

今年の分の妖怪絵を展示中。

来月1日からは、今まで3年間に集まった全部の絵を

市役所のロビーにて展示します。

で、こちらが展示の様子。

その絵の一部を紹介します。

展示された絵を見ていて気づくのが、血を流す妖怪たちがけっこう

いるな、ということです。

子どもたちの描く妖怪はさまざま。

昔ながらのカッパや座敷童、一つ目小僧なんてのも もちろんいるし

現代的な楽しいポップな妖怪も、かわいい妖怪 物語を感じさせる妖怪もいます。

その中でも、一定数 血を流したり傷ついたりしている妖怪が

目を引きます。

そういう絵をみて 私が思うのは、これを描いた子供の中には

傷ついて血をながしている感覚があるんだろうなあ…ということ。

言葉にはできなくても、絵にはその子の内部にある 感覚や感情やイメージが

表れます。

こうして絵にできることはすごいことでもあるのですよ。

子どもたちはホントにすごい。

自分の中にあるもの、それを素直に表現できる。

生命に近いのだと感じます。

実は、大人もね。

隠れた心の奥に、傷ついて血を流してる 誰かがいるかもしれない。

でも、ほとんどの大人は

大人であることの方を優先しているから、

この社会できちんと生きることを背負っているから

傷ついてしまっている自分の中の子どもを忘れているのかもしれないです。

大人がそういう自分の中の傷に気がついてそれをケアできたら

その人の世界が変わります。

そして きっとその人の周りも変わるのじゃないかなあ、と 思います。