大分・別府への旅行中、ホテルで碁を並べようと思って「名局鑑賞室」と磁石碁盤を持っていった。

「名局鑑賞室」はぱらぱら眺めただけでろくに並べていなかったので、この際並べようと思ったのだ。

しかし、「道策畢生の名作」と題されている一局目のあまりの中身の濃さにめげてしまった。

この対局は道策が安井春知に二子置かせて一目負けた碁で、道策自身が生涯の会心作と述懐した一局として有名。

それだけに「名局鑑賞室」の大平修三九段の解説の中身も盛りだくさんである。

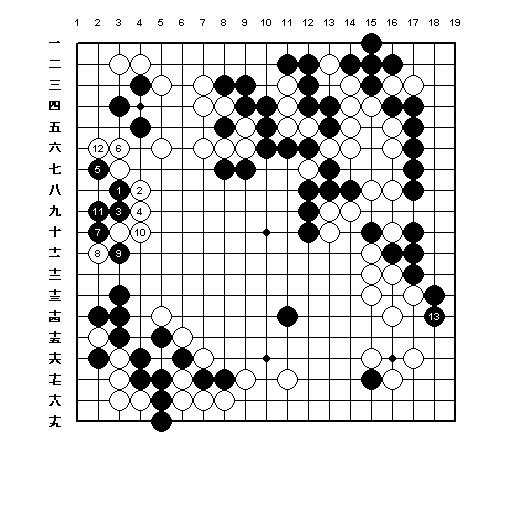

図は、黒がやや優勢という状況で左辺の白の二間開きに黒1とツケた場面。

ここで黒は黒11まで先手で切り上げ、盤上最大という右下黒13に手を回した。

この碁を夜中にホテルで並べていて何がめげたかと言うと、前の図で白2と打ったのはやむをえない譲歩であり、黒1を白が取る手はないという説明に使用されている変化図の量の多さである。

実は以前一通り並べたことがある酒井九段の「玄妙道策」にもこの碁は紹介されているのだが、この場面に至る前の右上隅の攻防について部分的に触れられていただけだった。

酒井九段曰く、「本来なら本書でも第三章の名局解説でとりあげたいのだが、古来、多くの人々が研究しているので割愛した」とのことであった。

「名局鑑賞室」の大平修三九段の解説は、酒井九段が指している古来からの研究の一つの成果であると思う。

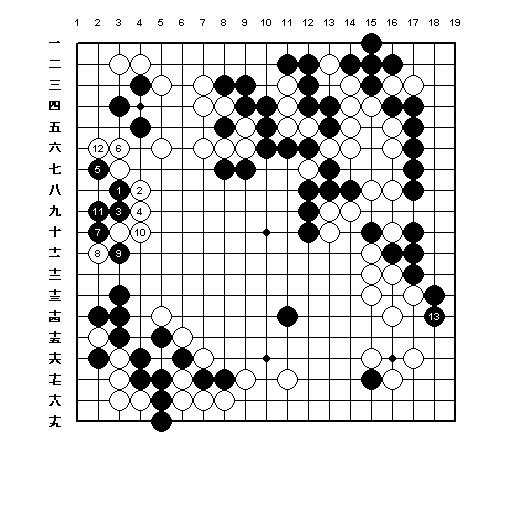

この図は、黒のツケに対して白△と下バネで頑張った時の変化の一例。

白△から黒△まで40手目でコウとなり、黒コウ材豊富で黒が良いという結論である。

実はこの変化は、日本囲碁大系3「道策」の呉清源九段の解説でも示されている図だが、大平九段の丁寧なところは、呉九段が「その手はいささか危険なので」と説明を省いている変化も示してくれていることだ。

大平九段は、黒のツケに対して白が下バネした場合どうなるかを説明するのに、この40手の変化の他に45手の変化を含め全部で6つも変化図を示している。

「玄妙道策」で取り上げられている場面についてももちろん詳しく解説されているし、そこから黒のツケに至るまでも手どころ満載なのである。

ただでさえ老眼のせいで、めがねを外したり掛けたり、本を離したり近づけたりして目がチカチカしているのに、そこへきてこの変化図はきつい。

おまけに磁石碁盤ではこんなに詳しい変化図を並べるのは厳しいし、アルコールも入って頭は朦朧としていたので、ここの所の変化図はパスしたのだった。

「名局鑑賞室」はぱらぱら眺めただけでろくに並べていなかったので、この際並べようと思ったのだ。

しかし、「道策畢生の名作」と題されている一局目のあまりの中身の濃さにめげてしまった。

この対局は道策が安井春知に二子置かせて一目負けた碁で、道策自身が生涯の会心作と述懐した一局として有名。

それだけに「名局鑑賞室」の大平修三九段の解説の中身も盛りだくさんである。

図は、黒がやや優勢という状況で左辺の白の二間開きに黒1とツケた場面。

ここで黒は黒11まで先手で切り上げ、盤上最大という右下黒13に手を回した。

この碁を夜中にホテルで並べていて何がめげたかと言うと、前の図で白2と打ったのはやむをえない譲歩であり、黒1を白が取る手はないという説明に使用されている変化図の量の多さである。

実は以前一通り並べたことがある酒井九段の「玄妙道策」にもこの碁は紹介されているのだが、この場面に至る前の右上隅の攻防について部分的に触れられていただけだった。

酒井九段曰く、「本来なら本書でも第三章の名局解説でとりあげたいのだが、古来、多くの人々が研究しているので割愛した」とのことであった。

「名局鑑賞室」の大平修三九段の解説は、酒井九段が指している古来からの研究の一つの成果であると思う。

この図は、黒のツケに対して白△と下バネで頑張った時の変化の一例。

白△から黒△まで40手目でコウとなり、黒コウ材豊富で黒が良いという結論である。

実はこの変化は、日本囲碁大系3「道策」の呉清源九段の解説でも示されている図だが、大平九段の丁寧なところは、呉九段が「その手はいささか危険なので」と説明を省いている変化も示してくれていることだ。

大平九段は、黒のツケに対して白が下バネした場合どうなるかを説明するのに、この40手の変化の他に45手の変化を含め全部で6つも変化図を示している。

「玄妙道策」で取り上げられている場面についてももちろん詳しく解説されているし、そこから黒のツケに至るまでも手どころ満載なのである。

ただでさえ老眼のせいで、めがねを外したり掛けたり、本を離したり近づけたりして目がチカチカしているのに、そこへきてこの変化図はきつい。

おまけに磁石碁盤ではこんなに詳しい変化図を並べるのは厳しいし、アルコールも入って頭は朦朧としていたので、ここの所の変化図はパスしたのだった。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます