花と蝶

日本の政治家、韓国の主張の正当性を議論せず譲歩続けた歴史

9/13(金) 7:00配信

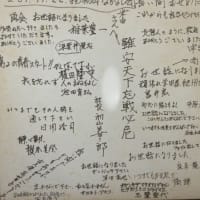

日韓外交を考えるとき、戦後、日本と韓国それぞれの政治家が外交の場でどう振る舞い、現在の日韓関係の混迷に至ったのかを辿ってみると浮かび上がってきたのは、両国の歴代の主要政治家たちによる、「その場限りの利権や贖罪のための友好」という、「善隣外交(隣国との友好を深めるための外交政策)」とは似て非なる成り立ちだったことである。【写真】「河野談話」を生んだ河野洋平氏

1965年に結ばれた日韓基本条約では、日本は当時の韓国の国家予算の2倍にあたる5億ドル(無償3億ドル、有償2億ドル)の経済協力を行なうことで合意した。

そして、1980年に就任した全斗煥・大統領は日本に100億ドルの新たな経済支援を要求する。

それに対し中曽根康弘・首相は、就任直後に日本の現職首相として初めて韓国を電撃訪問(1983年)し、その場で40億ドルの支援を表明した。

当時の為替レート(1ドル=約240円)で約1兆円である。

中曽根内閣の40億ドル支援を含めた日本の援助(無償、円借款)が1990年に終わると、「金の切れ目は縁の切れ目」とばかりに、

韓国から日本への謝罪要求が強まっていく。

大きな火種となったのが朝日新聞の報道(※注)を発端とする慰安婦問題だ。

【※注/朝日新聞が1980年代から慰安婦をめぐり「強制連行」があったとする吉田清治氏(故人)の証言を取り上げた記事について、2014年に証言が虚偽であったことを認めて関連記事を取り消した】

そこに出されたのが1993年の宮沢(喜一)内閣の河野洋平・官房長官(河野太郎氏の父)による「河野談話」である。

黒田勝弘・産経新聞ソウル駐在論説委員が語る。

「河野談話の大問題は、根拠がないままに、慰安婦の包括的な強制性を認めたと誤解される表現にしたことです。韓国は河野談話で日本が強制を認めたと解釈し、

その後の日韓の見解の食い違いを生じさせた」

宮沢氏や河野洋平氏をはじめ、日本の“謝罪外交”を担ったのは奇しくも宏池会人脈だった。

ネット配信から引用・・・・・・次回に続きます。

毅然とした態度を取らなかった政治家たち、大きな禍根を残した。