早朝は小雪がちらつき寒かったのですが、地鎮祭を始める9時頃には薄日がさして助かりました。

お施主様ご家族皆様がお揃い大変喜んで頂きました。

ご両親とのご挨拶も「天気が良くて・・・・・・」何て話となりましたが、冷え込みは厳しかったです。

寒さも手伝ってか普段より身の引き締まる地鎮祭と成りました。

6時 自宅測定 玄関温度6度、事務所8時30分測定 外気温度6度 湿度57%。

玄関温度16度、湿度39%です。

目が覚めれば、今日は冷え込みが厳しい・・・なんて外気と直結した我が家です。

基礎内部側での断熱施工。

先日からの続きですが、断熱を基礎の内部にした場合の不具合ですね。

それで頂きました資料から抜粋致します。

基礎断熱や屋根断熱は床下や小屋裏を室内側の空間に取り込み、空調区画の

中に含めるという考え方に基づいています。

小屋裏や床下に充分な空調エネルギーが伝えられずにこの部分の気温が低くなり、室内空気の露温度を下回れば、暖房していない部屋の押入れの中と同様に結露が起きることになります。

結露が起きないまでも一日数時間連続して湿度が80%を超す状態が続けばカビが発生します。

先ほどの基礎断熱(基礎内側での断熱)の床下点検口を開けたらカビが生えていたという話も床下の温度が露点温度を下回るような設計と使い方があったと考えられます。

それでは、どうすればカビや結露の発生を防ぐことができるでしょうか?

1.床下の空気を室内に循環させる

ひとつは常に断熱区画内の空気を常に循環させることです。

床下から地下の地盤や基礎立ち上がり外部の外気に奪われていく熱を補わなければ、床下温度が室内よりも相当低くなります。

基礎断熱したことで床下が空調区域に入ったことに配慮せずに空調計画すれば、

当然のように問題が起きるでしょう。

私が今日まで基礎断熱に踏み切れなかった一因です。折角の外断熱(基礎内側断熱)も安易な考えで施工すれば後日にクレームとなりますね。

あさひホームが今回採用しました地中熱利用の換気システムは基礎内部(床下)に設置し、常に床下の空気を循環させています。

そして、全熱交換となって湿気の調節も出来る画期的な換気システムです。

一般的に使われている換気システムに比べて約3分の1の熱損失で済みます。

エコ換気システムです。(石川県で始めての採用です)

以下長くなりますので次回と致します。

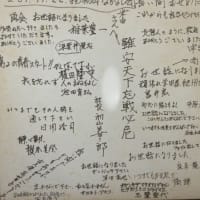

まじめな社長の真面目な住まい造り実践会 代表 米田正憲

最新の画像もっと見る

最近の「Weblog」カテゴリーもっと見る

最近の記事

カテゴリー

バックナンバー

人気記事