お久しぶりです!

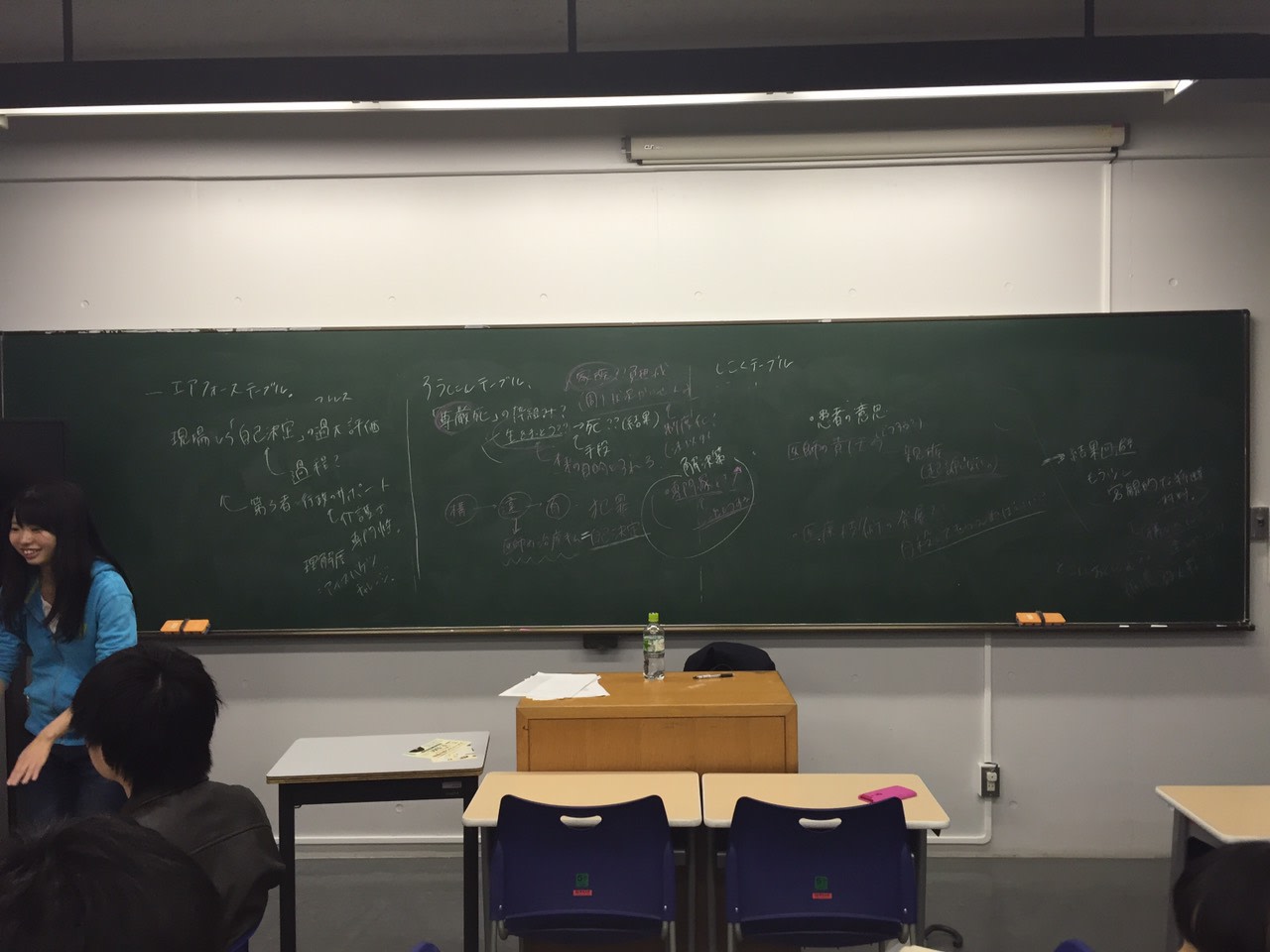

さて今回は10月16日(金)に行われましたAA(Academic Activity)についてご報告いたします。

「医者の治療義務と自己決定の限界」TC:河野さくら

今回は新役員となりまして初のAAでしたが、なんとTC(Table Cordinater,AAの進行役)を4年生のベテランである、河野さんに勤めて頂きました!!!一年生にとってはとっても勉強になったと思います!

今回は新役員となりまして初のAAでしたが、なんとTC(Table Cordinater,AAの進行役)を4年生のベテランである、河野さんに勤めて頂きました!!!一年生にとってはとっても勉強になったと思います!

それでは今回のAAの趣旨文(AAをやろうと思った理由などが書かれているもの)を紹介させて頂きます!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

趣旨文

人は死に際に何を思うのだろうか?今回は「尊厳死」というテーマからそのことに焦点を当てて考えていきたい。患者の「死にたい」という意思表示(自己決定)があれば医師の延命措置中止は法的責任を問われないという議論がある。しかし、そもそも患者の「死にたい」という意思はどのような状況で生まれるのだろうか。家庭の経済状況、患者の葛藤から生まれた「死にたい」という声は果たして「医師の法的責任を問わない」と言えるほど単純なものであろうか。今回は難病ALS(筋委縮性側索硬化症)の事例を扱い「死にたい」という声を患者が挙げるまでの過程に焦点を当てて考えていきたい。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

さて、今回は「尊厳死」がテーマということで法律を学んでない学生(山本など)にとっては少々大変な内容だったのではないでしょうか!!?

しかし、非常に考えさせられる内容でした!全体の流れを紹介させていただきます!

1.Brain Storming

2.尊厳死と違法性阻却事由

3.パターナリズムと自己決定

4.First Discussion

5.ALS患者って

6.Case Study

7.医者の治療義務と自己決定の限界

8.Final Discussion

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.Brain Storming

運転手 が炎の噴き出るトラックから抜け出せないでいる。彼が助かる道はない。まもなく焼死するだろう。運転手の友人がトラックの近くにいる。この友人は銃を持っており、射撃の名手である。運転手は友人に自分を打ち殺してくれと頼む。焼死するよりも、撃たれて死んだ方がはるかに苦痛は少なくて済むだろう。

Q.法的考慮は全て度外視して純粋に道徳的な問いとして尋ねてみたい。はたして友人は運転手を打つべきだろうか?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

・・・うーん。非常に難しいですね。僕は友人は撃つべきではないと思います。後々辛くなると思いますので・・

各テーブルでも様々な意見が出ましたが、結局どちらも辛いねという意見が多かったです。

皆さんはどのようにお考えでしょうか???

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.尊厳死と違法性阻却事由

「安楽死のように患者の死亡それ自体を直接的な目的とするものではなく、ただの人間の尊厳の確保や苦痛の緩和問いう他の目的の追求に、たまたま患者の余命短縮が随伴するという構造(西田刑法総論)」・・・ふーん「で(・・?って感じですね。

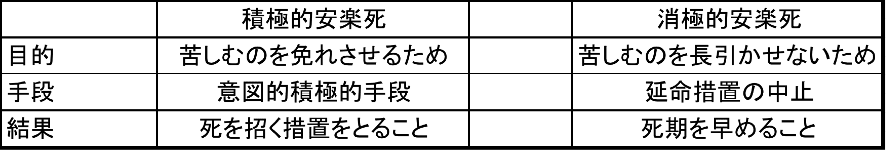

(甲斐克則による分類)

→安楽死(積極的安楽死)の一般要件を新たに提示されたが日本では患者を医師が安楽死させた事例はいずれも有罪判決となっている。

積極的安楽死4要件

極端に言ってしまえば積極的安楽死は苦痛から免れさせるために患者を殺すこと。

尊厳死は患者本人の同意に基づきこれ以上医療を施す義務も方法もないから延命措置を中止すること、です。

※延命措置とは…回復の見込みがないと診断されたかつ死期が近づいている患者を人工呼吸ちゃ透析、胃ろうなどによって生命を維持するための措置

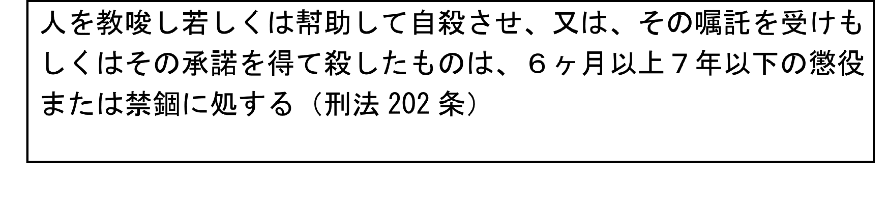

安楽死・尊厳死は法律の形式上は自殺関与罪・同意殺人罪・殺人罪に当たってしまう!!!!!!!!!!!!!!

※犯罪の成立=構成要件(条文に該当)+違法+有責な行為

↓

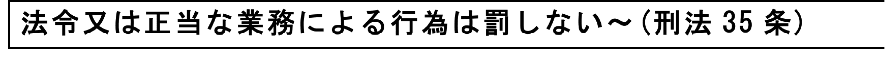

でもでも!安楽死・尊厳死は特別な場合だから、これらを「正当な行為だ!」ということにして、罪じゃない!としよう。(刑法35条正当行為)→違法性阻却

さてここで疑問が、どうやって安楽死を・尊厳死を「正当な行為だ」って決めるの?

患者の死期が切迫していることに加えて、患者の意思表示ないし推定的意思が存在すれば(患者の自己決定権)尊厳死は違法性阻却されると考える説がある。今回はこの「自己決定」に焦点を当てて進めていきます。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

さてこのレクチャーでは安楽死・尊厳死の違いなどの説明がされてましたね。

結構難しいですよね(>-<)皆さんは大丈夫でしょうか?

AAの日は河野さんの分かり易いご説明のおかげで、こんな僕でもなんとか理解できました 汗

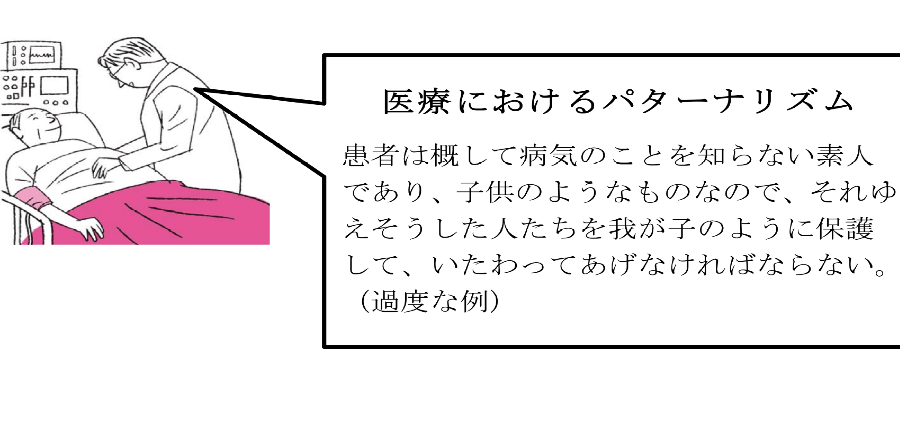

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.パターナリズムと自己決定

→かつての医師は患者の方針もよく聞かず、自分の方針で治療を決めた。

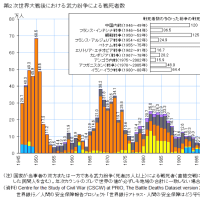

しかし、WWⅡ頃~医師による人体捕虜への人体実験が急増。戦後にその反省を生かし次の綱領が……

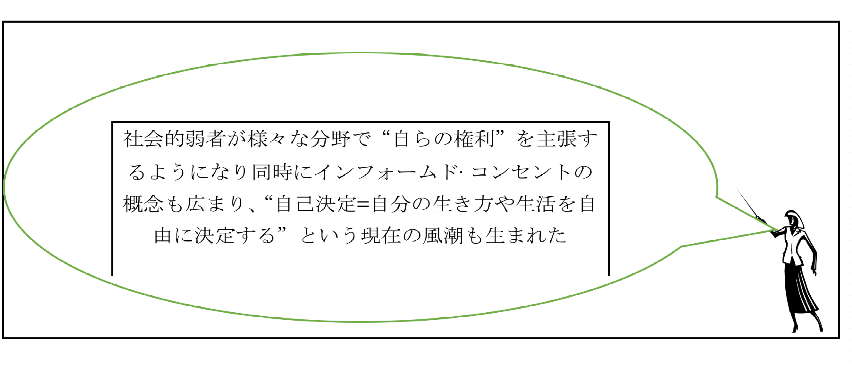

1950~1970年代アメリカで公民権運動(アメリカの黒人が公民権の適用と人種差別の解消を求めて行った運動)や女性解運動が広がる

1962~ケネディが1962年の教書であげた「消費者の4つの権利」、すなわち、安全である権利、情報を得る権利、選ぶ権利、意見を反映させる権利、これらの権利を消費者は持つという消費者主権主義(consumerism)が医療の現場にも及ぶ。

従来の関係 WWⅡ以降の関係

で、この“自己決定”の概念が当たり前になっていき自己決定“権”という概念まで

生まれるようになった。その結果、患者の死期が切迫していることに加えて、患者の意

思表示ないし推定的意思が存在すれば違法性が阻却されるという説が生まれた。そしてこれは『尊厳死法』の重要な論点である。

◆厚生労働省「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」(2007年5月)

ガイドラインへの批判→医師の免責が明らかでない。あくまでガイドラインであるため、意思決定、または代理意思決定の科学的証拠を示すものではない。

◆横浜地裁の出した治療中止要件

1.患者が治療不可能で末期状態にあること

(a)患者自身の事前の意思表示がある場合

「事前の文書による意思表示または口頭による意思表示」が有力な証拠となる。

→別途資料参照

(b)患者の事前の意思表示がない場合

家族の意思表示による患者の意思の推定は許される。それは「患者の立場に立った上での真摯な考慮に基づいた意思表示」でなければならない。それを判断する医師側においても

、「患者および家族をよく認識し、理解する」適確の立場にあることが必要となる。

こうした患者の意思の推定は「疑わしきは患者の生命の維持を利益に」を優先させる。

◆法案

終末期の医療における患者の意思尊重に関する法律案(仮称)一部省略

検討されている法案のポイント(満15歳以上が対象)

↓

延命治療をしない、中止

(2014年5月9日朝日新聞朝刊より抜粋)

延命措置の中止は当該表示が満15歳に達した日後にされた場合に限る。

→自民、民主など超党派の「尊厳死法制化を考える議員連盟」で「尊厳死法案」の提出が検討されている

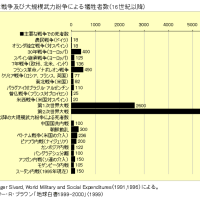

尊厳死協会会員数推移

(日本尊厳死協会HPより)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.First Discussion

政府の「社会保障制度改革国民会議」が昨年8月にまとめた報告書に「QOD(Quality of Death)を高める医療」という表現が盛り込まれたように国が「死」をタブー視化せず正面から向き合おうという姿勢はある意味画期的といえるかもしれません。

しかし、事前に「死の自己決定」をしたところで死ぬ直前に「生にしがみつく」のが人間だろう、という意見もありこの「尊厳死法案」は20年程結論がでない状態にあります。(まだFirst Discussionですが笑)あなたは事前の死の意思表示に法的拘束力をもたせる「尊厳死法案」に賛成ですか、反対ですか?その理由も合わせてお答えください。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

さあ!ディスカッションですよ!

このディスカッションでは、病院や患者、あるいは病院でサービスを受ける人たちなどの多様な立場を想像して考えるといいかもしれません。

例えば、事前の死に法的拘束力を持たせることができれば、病院としてはより多くの生への可能性の高い人たちへ医療サービスを提供することが可能になるかもしれません。また医者や看護師の負担も軽減できるでしょう。

テーブルでは、やはり「病院は皆に平等に医療を提供すべきでは」という意見も見られました。

しかし、この法案成立への問題点や課題を考えれば、沢山あげられると思います。

皆さんはどのようにお考えでしょうか??

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.ALS患者って

資料の関係上省略させていただきます。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

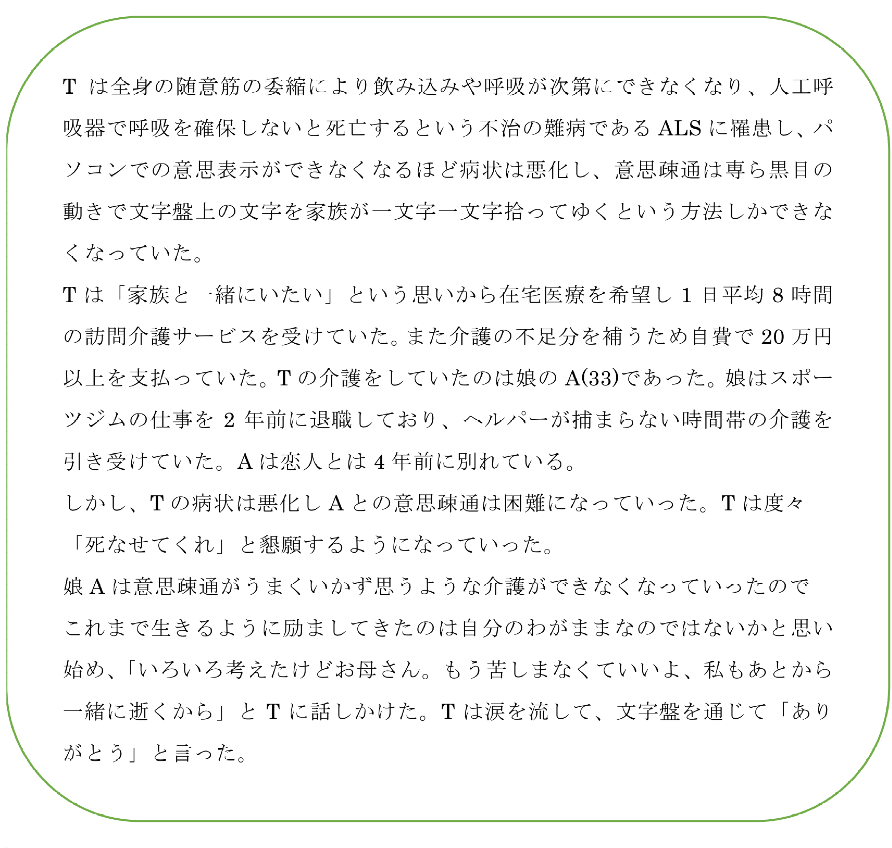

6.Case Study

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

・・・・・うーーん。

やはり家族に迷惑をかけたくないという気持ちが強かったのではないでしょうか

普段考えないだけに非常にドシっときますね。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.医者の治療義務と自己決定の限界

⒈難病ALS患者の在宅医療生活

ALSは進行性の難病であるために、病状の進行に伴って、ケア内容や方法が変化する。多く場合、家族がそうした変化を介助者に伝えている。ALS患者は病院での入院生活、家族の負担を気遣い独居生活をおくる患者もいるが、在宅医療を希望する患者がほとんどである。

→Why?コミュニケーション不足によるケアの行き違いが多発するから。

「夜に暑くて毛布を外してほしいときに文字盤で「夜、最悪」と伝えたが慣れていない看護師は自分たちが思いつくことを尋ねるばかりで、実際に文字盤を手に取りSの言葉を読み取ろうとはしなかった。結局毛布は外されないまま夜が明けた。ご飯を食べたくないのにご飯を食べさせられお腹を壊した。」―長谷川(2009)より

→長年の一緒に暮らしてきた家族であれば「あ、うん」の呼吸のようなコミュニケーションが取れるであろうという期待

2.難病ALS患者の経済的負担

Case studyでも紹介したように障害者総合支援法が施行された後も患者を介護する家族の経済的·肉体的·精神的負担はあまり変わっていないと言われています。

その大きな要因の1つが経済的負担です。

(1) 支給量決定の権限は市区町村に委ねられていており、国は市区町村それぞれに独自の支給基準を設けるように催促している。

市町村が財政状況に応じて独自の認定基準、受給サービス量を決めている。

→つまり住んでいる市町村によって患者が受けられるサービスの量や経済的負担が変わってくるということ。

Ex)町田市(月620時間)、立川市·八王子市(月744時間)

→現在の日本において一日24時間、一年365日カバーする公的介護保障が確立されていないため長期生存につながる経管栄養や人工呼吸器の治療の開始と継続は実質的には世話をする家族の犠牲的介護に委ねられている。

3.専門家不足

ALS患者は介護保険等の適用により専門家によるサービスを受けることができる。

が、、、、地方によっては訪問介護サービスの不足、専門医不足、設備不足等で患者は充分なサービスを受けられない。

「夜に暑くて毛布を外してほしいときに文字盤で「夜、最悪」と伝えたが慣れていない看護師は自分たちが思いつくことを尋ねるばかりで、実際に文字盤を手に取りSの言葉を読み取ろうとはしなかった。結局毛布は外されないまま夜が明けた。ご飯を食べたくないのにご飯を食べさせられお腹を壊した。」―長谷川(2009)より

→結局人工呼吸器の操作の技術さえ身につければ家族のほうが患者とコミュニケーションを取りやすいため精神的に家族に依存せざるおえない患者がほとんど

→このような家族負担を考えて自発呼吸が困難になったときあえて「人工呼吸器をつけない…」選択をする患者が7割いるとされています。(2004年時点)

そして今回の「尊厳死法」の論点である「医者の治療義務を全て自己決定に委ねること」には多くのALS患者から「医者の治療義務の限界を自己決定に完全に委ねる」ことには反対意見が寄せられています。

「重度の身体障害を併せ持つ難病患者が、家族に頼らず、個人で生き延びるための生活保障や介護保障は、いまだ皆無に近い状況にあるため、事前に治療を断って死ぬ覚悟を患者自ら表明してしまうと安心して、呼吸器の長期装着を勧め

てくれなくなる場合もある。もし、治療を断るための事前指示書やリヴィングウィルの作成が法的に効力を持つようになれば事前指示書の作成を強いられるなど、生存を断念する方向に向けた無言の圧力を受けるのではないか?」

―NPO法人ALS/MNDサポートセンター さくら会 橋本 操さんより

法の基本的な枠組み

(事前の意思表示がある場合)

↑→ →→ 事前指示書、リヴィングウィルに従う

医者の治療義務の限界=患者の自己決定 (医師の免責の根拠)→→→

↓→ → → (事前の意思表示がない場合)

家族の推定的意思

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.Final Discussion

はたして医者の治療義務の限界はどの程度患者の自己決定に委ねられるべきでしょうか?

(法による線引きをしなくてはならないのは勿論ですがこれまでのレクチャーを見れば分かる通り法と現状が必ずしも合致するものではないように感じます。)法でどの程度線引きし、どの程度行政、第三者機関、個人レベルでどの程度この問題に取り組むべきでしょうか?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

さあ、いよいよFinal Discussionとなりました。

このディスカッションは色んなアプローチが可能だと思います!法律のお詳しい方だと特に。

僕のいたテーブルですと、ALS患者の特徴などから「尊厳死」の「自己決定」ってこの場合だと本当に「自己決定」なのか?っていう話になりました。以上述べてきたような様々な問題のある環境の中で、本当にこの尊厳死は「尊厳」ではないのではないか。という話になっていったと思います。

様々な観点から色んな議論ができるディスカッションでした⭐

ただ難しい。本当にレベルの高さにビビりました。

ALSAでは医学部生との交流ディスカッションも行っています。LAMP(Law and Medicine Project) と言います。

興味関心のある学生は是非是非ALSA JAPANのHPもチェックしてみてください。

http://www.alsa-jp.net/pr/report/annual-report2014.pdf

今回は4年生のすごいAAにビビっていた1年生ですが、これから自分たちでAAを作っていかなければならないので、もっと勉強していかなければと気持ちを固めたのでありました。

河野さんありがとうございました!参加者の皆さんお疲れさまでした!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます