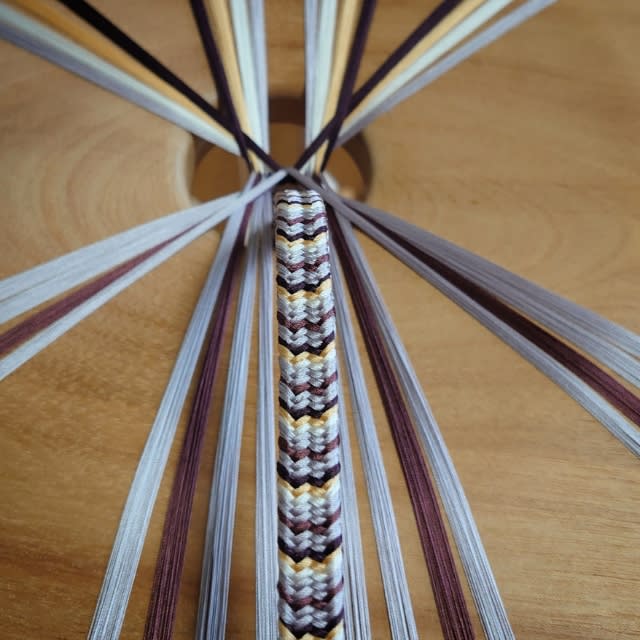

自分の家の紋

我が家は「丸に一引き」

形は(勝手に)少し可愛くアレンジ

慶弔、どちらでも着装する

『家紋』をご存知ですか?

今、ちょうどお彼岸

お墓参りに行った際に墓石を見てください

家紋が刻まれています

我が家は「丸に一引き」

とってもシルプルです

着物には

紋の付いたものと

紋の付いていないものがあります

紋が付いた着物は格調を求められる場面に着用します

慶弔どちらの場面でも必須です

先程も書きましたが

我が家の家紋はシルプル

少し男らしい(=可愛くない)

華やかな席で着装する着物には

少しばかりアレンジを加えてます

形は(勝手に)少し可愛くアレンジ

色は訪問着に使用されている色から採用

華やかな一つ紋付き訪問着

とても気に入っています

慶弔、どちらでも着装する

黒の道行コート

家紋入りの反物を織ってもらい仕立てました

全体写真ではわかりにくいのですが、地模様として家紋が文様として織られています

こちらも少しばかり可愛くアレンジしてます

他にも女性の紋には

さまざまに遊ぶ「女紋」があります

『紋で遊ぶ』

着物上級者の遊びではありますが

細部までこだわって遊ぶ

着物はとっても奥深いのですね

沼です・・・