昨日、今日と、北日本の暑さは一段落しましたが、先週はフェーン現象の影響などにより、北日本の各地でも最高気温25℃以上の夏日や最高気温30℃以上の真夏日になった所がありました

さて、北日本で真夏日や猛暑日(最高気温35℃以上)を記録した際によく耳にする「フェーン現象」ですが、一体どのような現象なのか、今回はアメダスデータを見ながら、ご紹介したいと思います。

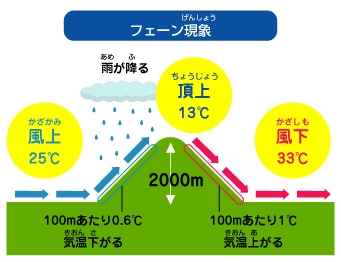

まず最初に、フェーン現象の概要をざっくりと説明すると、海の方から吹いてきた風が高い山を越えて吹き降りる時に、乾燥した熱風となり風下側の地点で気温が上がるというものです。

※気象庁のホームページに分かりやすい図がありましたので、見出し画像として参考に載せています。

ここで、一つ疑問を感じるのは、なぜ風上側と風下側で気温の下がり方(上がり方)の比率が違うのかということだと思います。

そこで、この原理をもう少し具体的に説明すると、普通、水蒸気が含まれていない乾燥した空気塊の場合、100m上昇又は下降する際の気温の変化は約1℃になります。

しかしながら、海の方から吹いてくる風(空気塊)には水蒸気が含まれていて、山の斜面を上昇していくうちに気温(露点温度)が下がって凝結し、霧や雲が発生します。

凝結して霧や雲が発生する際には、凝結熱という熱が周りに放出されます。つまり、周りの空気が温められるということです。

そのため、水蒸気を含む空気塊の場合は、凝結熱が周囲に放出される分、100m上昇した場合の気温の変化が約0.6℃と小さくなるのです。

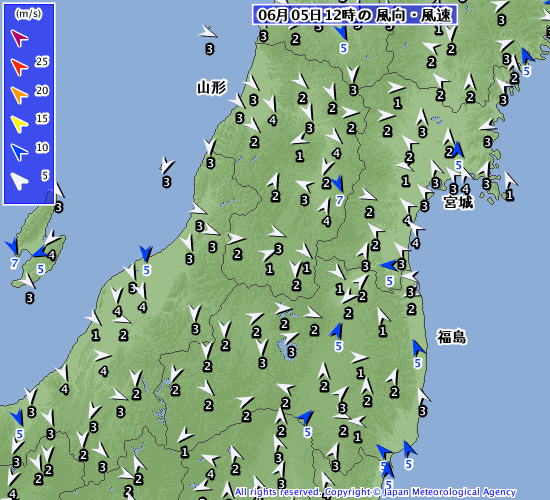

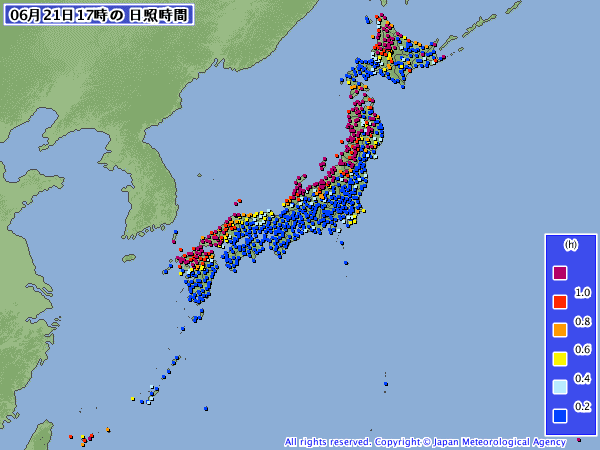

次に、実際のアメダスデータを見ながら、検証してみます。

※図は全て気象庁ホームページより。

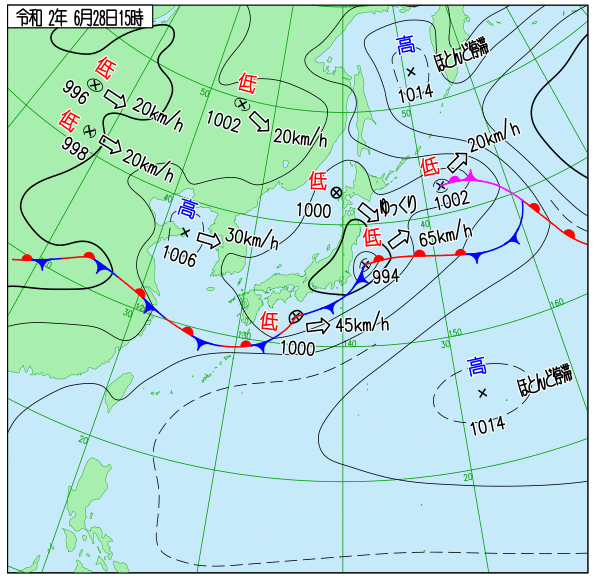

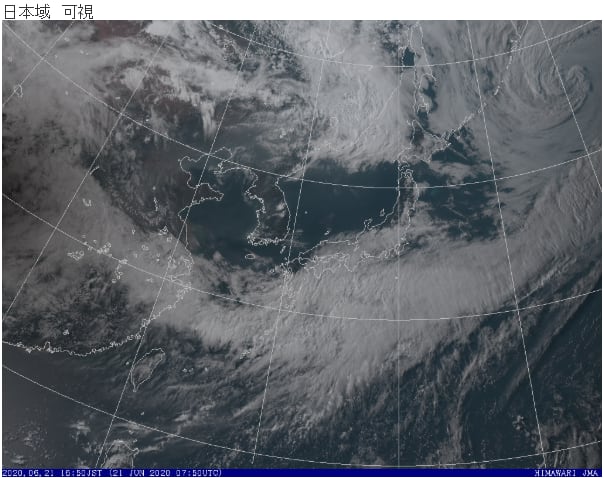

まず、この日の天気図ですが、北日本を寒冷前線が通過しており、寒冷前線の通過後は西風が吹いている所が多くなりました。

東北北部の風向を見ると、北西~西の風が吹いている地点が多く、日本海側から太平洋側に風が吹いているのが分かります。

次にその時の気温を見てみます。

日本海側では割と気温が低めで、青森県太平洋側の内陸部や岩手県内陸部を中心に気温が上がっているのが分かります。

それでは、まず、最初に青森県の黒石と十和田を例に、検証してみます。

令和2年6月5日14時の黒石の気温は21.8℃、十和田の気温は26.8℃です。

黒石と十和田の間には1,000m級の八甲田山系の山々が連なっています。

仮に、西風に乗って空気塊が1,000mの山を越えると仮定した場合、風上側の空気塊には水蒸気が含まれており、凝結熱が発生するので、

21.8℃-(0.6℃/100m×1,000m)=21.8℃-6℃=15.8℃となり、頂上付近では15.8℃になります。

次にこの空気塊が十和田方面へ吹き降りる場合、風下側は凝結熱の影響を受けないと仮定すると、

15.8℃+(1.0℃/100m×1,000m)=15.8℃+10℃=25.8℃となり、実測値とは1℃の誤差がありますが、概ね計算通りの気温になっているのが分かります。

もちろん、実際には、黒石や十和田の標高や風が実際に吹き抜けてくるルートなどを加味しないといけないため、こんなに単純な計算にはなりませんが、フェーン現象が起きていると推測することはできるかと思います

この日は東北南部の山形県でもフェーン現象と思われる気温分布が観測されているのですが、ちょっと文章が長くなってきたので、次回ご紹介したいと思います

、梅雨もまだこれから・・・

、梅雨もまだこれから・・・