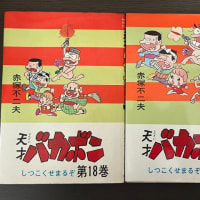

予想外の大ヒット作と評される『おそ松さん』は、ありとあらゆる出版社が飛び付き関連書籍が刊行された。動向を見ている限り、『深夜!天才バカボン』関連本は同作製作委員会のうち、唯一の出版社である小学館が一手に引き受けるようである。週刊少年サンデー誌上での番組告知、あさだみほによるコミカライズ版『深夜!天才バカボン』が月刊サンデーGX(2018年8月号~)とウェブサイト・サンデーうぇぶり(8月8日更新~)の2つの媒体で連載開始していることもその理由に挙げられるが、大きなトピックはそれまでフジオ・プロから発売され、eBookJapanでのみ購入することが出来た電子書籍版『天才バカボン』全38巻がまったくの同内容で少年サンデーコミックス『電子版 天才バカボン』と改題して6月29日より小学館から発売され、eBookJapanは勿論Amazonやhontoなどを含めた様々な電子書籍サイトで購入が可能となったことである。(従来1冊税抜き300円から税抜き400円に値上がりしたことは残念だが。)

貸本全盛時代に赤塚をデビューさせたのち、新書版コミックスブームに乗ることで『おそ松くん』、『赤塚不二夫全集』、『天才バカボン』などを次々に単行本化。長谷邦夫、古谷三敏、てらしまけいじらのフジオ・プロ作品まで一手に刊行を引き受けていた曙出版が漫画出版から手を引いて(新刊は1977年、重版は1981年頃に終了。90年代初めまで一部の在庫があったようだ。思いだしたように1998年のアニメ第3期に際して曙文庫版『ひみつのアッコちゃん』第1巻を刊行したのだが売れずに第2巻が刊行されず、これを最後に赤塚との縁は切れてしまった。)からというものの、赤塚やフジオプロと懇意な関係の出版社は無くなっている。

フジオ・プロ発売の電子書籍版『おそ松くん』、『天才バカボン』、『もーれつア太郎』などはこれまでの紙媒体の単行本より収録話数が多く、雑誌初出時の原稿を再現した『ひみつのアッコちゃん』、カラー原稿を堪能できる『コングおやじ』など、電子書籍は現時点での(著作権の分からないジョーク写真を削除した『ギャグゲリラ』、未収録作の残る『ワルワルワールド』などの例はあれど)決定版と言えるものも多い。『電子版 天才バカボン』の発売は英断だ。小学館には今後、出版、電子書籍の両面で期待したい。

★

『よりぬき天才バカボン[そのいちなのだ]』の目次は以下の通りである。

第1期連載より

『わしらはバカボンだ』・週刊少年マガジン1967年15号

『バカ+バカ=?』・週刊少年マガジン」1967年16号

『モシモシ早くうまれておいでね』・週刊少年マガジン1967年19号

『どんな顔 こんな顔』・週刊少年マガジン1967年20号

『赤ちゃんはハジメちゃんなのだ』・週刊少年マガジン1967年21号

『バカは日本製がいいのだ』・週刊少年マガジン1967年33号

『都の西北ワセダのとなり』・週刊少年マガジン1967年36号

『ハリとカモイがシキイなのだ!!』・週刊少年マガジン1967年42号

『バカ塚不二夫と少年バカジンなのだ』・週刊少年マガジン1967年45号

『セイザにギョーザにモノホシウメボシ』・週刊少年マガジン1967年52号

『タイムマシンで神サマになるのだ』・別冊少年マガジン1967年11月号

『ことしもきたのだお正月さん』・週刊少年マガジン1968年2.3合併号

『ブタの惑星なのだ』・別冊少年マガジン1968年4月号

『バカ田大学思い出日記』・別冊少年マガジン1968年9月号

第3期連載より

『テイノウ義塾がやってきたのだ』・週刊少年マガジン1971年28号

『わしの初恋の若さなのだヤマちゃん』・週刊少年マガジン1971年48号

『わしはママとケッコンなのだ』・週刊少年マガジン1971年49号

『ウナギのイヌのカバやきなのだ』・週刊少年マガジン1972年33号

『バーカード大がえりの留学生なのだ』・週刊少年マガジン1972年27号

第5期連載より

『デイモン=オクレさんは神さまなのだ』・コミックボンボン1989年3月号

『かえらないおでかけをするのだ』・テレビマガジン1989年7月号

『へんなものばかりつれるのだ』・テレビマガジン1989年9月号

『わしは人魚なのだ』・テレビマガジン1990年5月号(以上4話は紙媒体の単行本初収録)

★

さて、今回のコンビニコミックで最も注目すべきは、表紙に連載第1話のカラー扉絵が使用されていることである。プロトタイプなキャラクター・デザインが何とも愛らしいこの原画が近頃、web動画に登場していたのはご存知だろうか。このスクリーンショットを見てもらいたい。

TVアニメ「深夜!天才バカボン」スペシャルムービー 「ウナギイヌのヌルヌル探訪記 ※やらせあり」第1回:フジオプロ編→https://www.youtube.com/watch?v=_uvF1a2Zr-Q&app=desktop より

動画では計8枚の原稿が卓上に並べられた。これらの原稿を読み解いてみたい。

上段右→初出版第1話カラー扉絵

初出:「週刊少年マガジン」1967年15号(1967年4月9日刊)

解説:今回の『よりぬき天才バカボン[そのいちなのだ]』の表紙に再使用された。初出時に絵の上部へ附されたアオリ文「バカボンとは、ばかなぼんぼんのことだよ。天才バカボンとは、天才的にばかなぼんぼんのことだよ。わかった?じゃ、すぐ読んでちょ!」が今もなお流布されるバカボンの由来・風説の大元になっている。正しい由来はフランス語で放浪者を意味する“バカボンド”である。

上段中→曙コミックス版第1話「わしらはバカボンなのだ」扉絵

初出:曙コミックス『天才バカボン』第1巻(1971年3月31日刊)

解説:上段右の原稿をモノクロトレスしたもの。曙コミックス版第1巻では、表紙でも同原稿をカラートレスしたものが使用されており、“パパの怒りで茶を沸かすバカボン”という構図の画は計3度描かれたことになる。

上段左→講談社KC版第1話「わしらはバカボンだ」扉絵

初出:講談社KC『天才バカボン』第1巻(1969年3月10日刊)

解説:講談社KC版では、「だれがとったかオサカナさん」(第59話)のカラー扉絵をモノクロトレスしたものが扉絵として使用されている。この為、「だれがとったかオサカナさん」を単行本へ収録する際にはサブタイトルを入れるスペースを確保しようと、第1ページ(初出時は扉絵がある為第2ページ)の6、7コマ目がカットされている。

『天才バカボン』の単行本は1969年より講談社KC版が刊行され、これを再編集する形で1971年より曙コミックス版が刊行された。二つの単行本でサブタイトルと扉絵が違うのはその為で、特に初期作品では多く見られる。1994年より刊行された竹書房文庫版では、第1話では講談社KC版を、第2話では曙コミックス版を、という風に2つのバージョンから採択され、また新たに再編集されている。電子書籍版の底本は竹書房文庫版である。

下段→「わしらはバカボンだ」1~5ページ目

初出:「週刊少年マガジン」1967年15号(1967年4月9日刊)

解説:5ページ目までは単行本化における画の改稿なし。ただし、第1話では9ページ目の3段目、4段目に限って単行本化における画の改稿がある。

★

この動画に登場した原稿は“『天才バカボン』第1話”専用封筒に入ったものから8枚を取り出して並べたのだろうと推理できる。専用封筒とは、フジオ・プロが作成した漫画原稿を保管・保存する為のもので、『PEN+『完全保存版 いまだから、赤塚不二夫』』(CCCメディアハウス・メディアハウスムック・2016年6月29日刊)に実物写真が掲載されている。封筒の表面には“原稿内容”、“初出記録”、“再録記録”が書き込めるようになっており、原稿はこの中に納まることでこれからの単行本や原画展などにふたたび、三たび、四たびと使用されるのを待っている。

ふたたび、三たび、四たび・・・果たしてその日はいつだろうか。しっかりとした保管・保存をする理由は惹句がごてごてと記されたコンビニ本の表紙へ使用する為でも、web動画にチラッと映る為でもない。その本義は・・・バカ大生でも分かることだ、みなまで言わないでおこう。