完全な論功行賞人事か?

評価の定まらない、というかこれから制度の詳細が国民の間に知れていくにつれ反対が大きくなるであろう裁判員制度導入の先導者をいきなり長官に据えるとは!

これではまったく法務省と裁判所の二人三脚ではないか!

言い換えれば、行政と司法のなれ合いではないか。

最高裁長官に竹崎氏 14人抜き、裁判員制度導入を推進 (asahi.com 10/29)

政府は28日、11月21日に定年を迎える島田仁郎(にろう)・最高裁長官(69)の後任となる第17代長官に、竹崎博允(ひろのぶ)・東京高裁長官(64)を起用する方針を固めた。島田長官が近く、麻生首相と会い、了承を得たうえで、今週にも閣議決定される見通しだ。

最高裁長官は、現職の最高裁判事の中から選ばれることが続いており、最高裁判事を経ずに長官になるのは1960年に就任した横田喜三郎・第3代長官以来、48年ぶり。現役の14人を飛び越す、異例の人事となった。現職の判事と比べると、9月に就任した行政官出身の桜井龍子判事(61)に続く若さとなる。

竹崎氏は来年5月に始まる裁判員制度の導入に向けて、積極的にリードしてきた。最高裁長官に起用するのは、刑事裁判の大変革となる制度が始まるにあたって、経験や手腕を生かした強力な指導力に期待したためとみられる。竹崎氏が70歳の定年まで長官を務めた場合、任期は約5年8カ月となるため、司法のトップが長期にわたって安定することも考慮した模様だ。

憲法では、最高裁判所の長官は内閣が指名し、天皇が任命する、とだけ規定している。

慣例的に、最高裁判所長官は定年の70歳に近づくと、内閣総理大臣に対し、次期最高裁判所長官として誰が適任であるか意見を述べる。内閣総理大臣がその意見を了承すると、閣議により内閣が次期最高裁判所長官を指名する。そのため、実質的に最高裁判所長官の指名権があるのは、前任の最高裁判所長官といえる。

(ウィキペディアより)

なんかずいぶんいい加減ものだ。

”慣例的に”、実質的には指名権は前任の最高裁長官にある。

慣例的なものである以上、その指名のやり方には保証がない。

前長官の指名を内閣は拒否できるのか?

内閣の意志を前長官の推薦に優先させることができるのか?

前長官は内閣から完全に独立して判断している、という保証はあるのか?

長官の指名に至る手続きを、法であるいは明文化したやり方というものをちゃんと決めておく必要があるのではないか?

今回のような人事の報道に接すると非常に不透明な感じを受ける。

手続きの不透明さ以外にも疑問がある。

このような人物つまり裁判員制度の導入を先導した人物を最高裁長官に据えた場合、今後この制度に反対するような訴訟は一切勝つ見込みがなくなる。

場合により、人により裁判員制度を違憲とする訴訟を起こすことがあるかも知れない。

しかし、もうそのような訴訟はほぼ100%敗訴ということになる。

国民は、訴訟を通して裁判員制度に反対する権利を実質的に奪われたことになる。

近く行われるであろう衆議院議員選挙と同時に最高裁判所裁判官の国民審査が行われる。この竹崎という人物も審査の対象になるが、国民審査でやめさせられた裁判官は皆無である。

国民審査のやり方にも問題があるが、こんな竹光にも劣る武器を与えただけでは国民の人権を保障しているとは到底言えまい。

今度の国民審査では対象の裁判官全員に×をつけよう!

総選挙まで名前を覚えていられる自信がない。

全員罷免ということになれば、政府も裁判所も少しは考えるだろう。

暫定税率廃止!天下り禁止!議員世襲禁止!

古書 那珂書房

特に歴史書が充実しています

評価の定まらない、というかこれから制度の詳細が国民の間に知れていくにつれ反対が大きくなるであろう裁判員制度導入の先導者をいきなり長官に据えるとは!

これではまったく法務省と裁判所の二人三脚ではないか!

言い換えれば、行政と司法のなれ合いではないか。

最高裁長官に竹崎氏 14人抜き、裁判員制度導入を推進 (asahi.com 10/29)

政府は28日、11月21日に定年を迎える島田仁郎(にろう)・最高裁長官(69)の後任となる第17代長官に、竹崎博允(ひろのぶ)・東京高裁長官(64)を起用する方針を固めた。島田長官が近く、麻生首相と会い、了承を得たうえで、今週にも閣議決定される見通しだ。

最高裁長官は、現職の最高裁判事の中から選ばれることが続いており、最高裁判事を経ずに長官になるのは1960年に就任した横田喜三郎・第3代長官以来、48年ぶり。現役の14人を飛び越す、異例の人事となった。現職の判事と比べると、9月に就任した行政官出身の桜井龍子判事(61)に続く若さとなる。

竹崎氏は来年5月に始まる裁判員制度の導入に向けて、積極的にリードしてきた。最高裁長官に起用するのは、刑事裁判の大変革となる制度が始まるにあたって、経験や手腕を生かした強力な指導力に期待したためとみられる。竹崎氏が70歳の定年まで長官を務めた場合、任期は約5年8カ月となるため、司法のトップが長期にわたって安定することも考慮した模様だ。

憲法では、最高裁判所の長官は内閣が指名し、天皇が任命する、とだけ規定している。

慣例的に、最高裁判所長官は定年の70歳に近づくと、内閣総理大臣に対し、次期最高裁判所長官として誰が適任であるか意見を述べる。内閣総理大臣がその意見を了承すると、閣議により内閣が次期最高裁判所長官を指名する。そのため、実質的に最高裁判所長官の指名権があるのは、前任の最高裁判所長官といえる。

(ウィキペディアより)

なんかずいぶんいい加減ものだ。

”慣例的に”、実質的には指名権は前任の最高裁長官にある。

慣例的なものである以上、その指名のやり方には保証がない。

前長官の指名を内閣は拒否できるのか?

内閣の意志を前長官の推薦に優先させることができるのか?

前長官は内閣から完全に独立して判断している、という保証はあるのか?

長官の指名に至る手続きを、法であるいは明文化したやり方というものをちゃんと決めておく必要があるのではないか?

今回のような人事の報道に接すると非常に不透明な感じを受ける。

手続きの不透明さ以外にも疑問がある。

このような人物つまり裁判員制度の導入を先導した人物を最高裁長官に据えた場合、今後この制度に反対するような訴訟は一切勝つ見込みがなくなる。

場合により、人により裁判員制度を違憲とする訴訟を起こすことがあるかも知れない。

しかし、もうそのような訴訟はほぼ100%敗訴ということになる。

国民は、訴訟を通して裁判員制度に反対する権利を実質的に奪われたことになる。

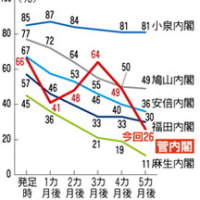

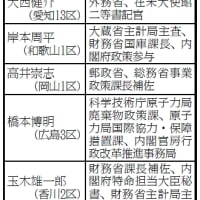

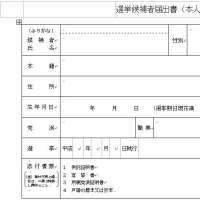

近く行われるであろう衆議院議員選挙と同時に最高裁判所裁判官の国民審査が行われる。この竹崎という人物も審査の対象になるが、国民審査でやめさせられた裁判官は皆無である。

国民審査のやり方にも問題があるが、こんな竹光にも劣る武器を与えただけでは国民の人権を保障しているとは到底言えまい。

今度の国民審査では対象の裁判官全員に×をつけよう!

総選挙まで名前を覚えていられる自信がない。

全員罷免ということになれば、政府も裁判所も少しは考えるだろう。

暫定税率廃止!天下り禁止!議員世襲禁止!

古書 那珂書房

特に歴史書が充実しています