『堺事件』とは慶応4年(1868年)2月15日、堺港沖に停泊中のフランス軍艦デュプレックス号の乗組員がランチで接岸、そのうち二人が偵察のため防波堤を歩き始めたのを、警備にあたっていた土佐藩士に見咎められ、乗ってきたランチへと逃げた際に数十名に膨れ上がった土佐藩士の銃撃により11名が死亡した事件、フランス軍は激怒し五箇条の賠償を要求した(指揮者及び殺害に加わった者全員の事件現場での斬殺、遺族への賠償金など)が、数度に亘る交渉により20名の土佐藩士が両軍立会いの下での切腹という処置になり、同月23日に妙国寺境内での執行となり、フランス側の死者11名と同数の切腹が終わった時点で打ち切りになったという経緯も加わります。

森鴎外はこの事件を基に“切腹”をテーマとして小説を書きましたが、史実と小説には相違点があるとして、大岡昇平が『堺港攘夷始末』という本を書いています。が、そちらはまだ読んでいません。

妙国寺本堂での拝観では、1100年の樹齢を持つというソテツを配した室町風枯山水と共に、鍵のかかった展示室で当時の遺書や切腹に使い血に染まった三宝なども観ました。庭には降りられないし、遠くから眺めるソテツはどう見ても1100年も経たものではなさそうで、信長の話は作り話であるだろうと思うのに天然記念物になっているとは恐れ入ります。

展示室には天武朝の頃に百済に朝貢したとされる直刀が展示されてあり(時代は覚え間違いかも知れません)、室町時代に返してもらったと説明を受けました。室町時代は朝鮮半島では李氏朝鮮にあたる時代であり、百済を滅ぼした新羅、新羅を滅ばした高麗と時代を経て、日本から朝貢されたものが残っていたとは信じ難いのですが、その真偽よりも、一旦あげたものを返してもらうなどという根性が、私には気に入りません。

明智光秀が本能寺で信長を討った日、家康は堺のこの妙国寺に逗留していたと説明をしてくれたボランティアは言います。家康は身の危険を感じて三河へと逃げるのですが、この妙国寺に関係のある者が道案内をしたので、その礼に家康が送った歌が刻まれているのだとも説明してくれました。そのボランティアの説明を聞いていると、どうも嘘っぽく聞こえるのは私の先入観のせいでしょうか。

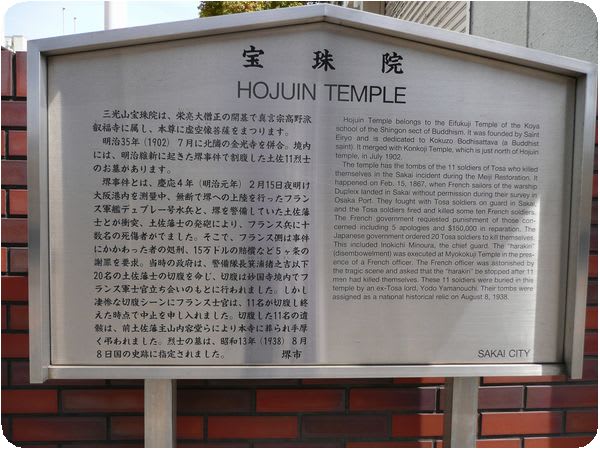

妙国寺は勅願寺なので11名の墓を建てることが出来ず、北真向かいにある宝珠院に埋葬されます。写真にあるのが現在の宝珠院ですが、全くお寺という感じはありません。幼稚園になっていて、春休みのこの時期、門は固く閉ざされていました。

正面の建物がお寺らしく見えなくもありませんが、園舎なのでしょうか?どうやらお墓は真ん中の大きな樹の下に並んでいるようです。園児たちの遊具と同じ庭にお墓があるなんてちょっと信じ難いのですが、現実ですから仕方ありません。でもそこで育った幼児たちは、そんなことが当然になるのでしょうね。

この界隈にはやたらと道標が多いのが特徴です。この道標には“とさのさむらい はらきりのはか”とあり、“明治戊辰殉難土州藩士墓所”とも彫られていますが、殉難したのは上陸が許されている堺の街で土佐藩士に追い捲られたフランス兵の方だと思うのですが、どうでしょう。現在からみれば土佐藩士の行動は野蛮極まりない暴挙と言わざるを得ません。でも攘夷論者にとっては快挙であり、切腹させられたのは殉難になるのでしょう。

この手前の道標は面白い、“左大坂”“右そてつ”とあります。裏は“左ふじ”と建立の嘉永5年の文字が見えます。嘉永5年は1852年、私が生まれる100年前で、未だペリーもやって来ていない平安な時代だったのでしょう。

先ほどの殉難の道標の反対側には“左 名所金光寺藤の明神”と彫られてあり、“右そてつ”の道標と同じ表現なので、左(東)へ行けば、藤の花の咲くお寺があるようですが、藤の花の季節には早いし、地図にも金光寺なるお寺は載ってないので、この時私は行っていません。

宝珠院へ入れる入り口は無いものかと思い辺りを探しましたが、見当たりません。宝珠院の区画内の最東端にこの地蔵尊の祠がありました。