土曜日は寒かった、寒かったと言っても1月2月の寒さではなく、前日より気温が下がっただけなのに、花冷えに備えて着込まなかったからだと思うのですが、最初のキャッチボールのころは良かったものの、練習を見ているうちに体が冷え込んで、フリーバッティングの際にキャッチャーの打順で代わりに座ったら、体が固まって普通にボールが投げれませんでした。自分でも「なんで?」と思ったぐらいだったのですが、思えばそこから体の異変が始まったのかも知れません。

練習が終わっていつも行く飲み屋で「寒いから最初から熱燗か湯割り」を飲もうと決め込んでいたのに、行ってみると臨時休業になっているではありませんか。仕方なしにいつもは2軒目に行く店に行こうとしたのですが、そこは自分のマンションの前を通るので、「もう帰ろ」とらしくもないことを考えて、家で湯割りを飲んで済ませたのでした。

翌日曜日、朝からモモの散歩に行き、二日分のブログを書いておいたのですが、どうも寒気がして頭も少しだけ痛いので、昼ご飯を食べてから布団を敷いて寝ることにしたのです。丁度タイガースとスワローズの試合をテレビで放送していたので半分眠り、半分見ながら、結構面白い試合展開でしたが、やはり試合時間が長い、結局6時頃までやってたので、そこから起きて夕食の買い物に行くのもしんどく、かと言って誰も帰ってこないので、この日はそのまま何も飲まず食わずで寝てしまったのでした。

寝てしまったと言っても、ずっと寝てるせいか背中が痛いし、喉が渇くので麦茶を何度も飲んだのですが、体は依然として熱っぽく、朝まで寝返りを何度も打ち続け、眠ったのはどれだけだったのか、朝方あまりにも背中が痛いので、この間警察病院で貰ったロキソニンを飲んだら寝汗をかき、朝モモを散歩に連れて行くのに起きた時はすっきりしていました。話はここで終わらないのですが、続きは又明日と言うことで。

拝殿の西側には祖霊社と勲の宮という二つの祠が並んでいますが、勲の宮とは北畠顕家(ここでは源顕家と表されている)に従軍した甲州・波来井梅平(何処で区切るのか分からない)の城主、南部師行と一族郎党108名が、頼家討ち死にの知らせを聞いて敵陣に討って出て、全員が悲惨な最期を迎えたので、その御霊を祀っているのだと書かれていました。

ここに再び旗上稲荷社の鳥居、昨日紹介した鳥居を抜けると、曲り曲ってここに入って来れるのです。真ん中は『征露戦役紀念碑』、東郷平八郎の揮毫ですが、日露と書かずに征露と書いている所に日本国の持っていた侵略性が現れています。右は生田花朝女の句碑“飯蛸や 春の景色は 淡路より”何とも冴えない句を載せたものですが、画家として勲四等瑞宝章を頂いているのですから、きっと立派な絵を描く人だったのでしょう。

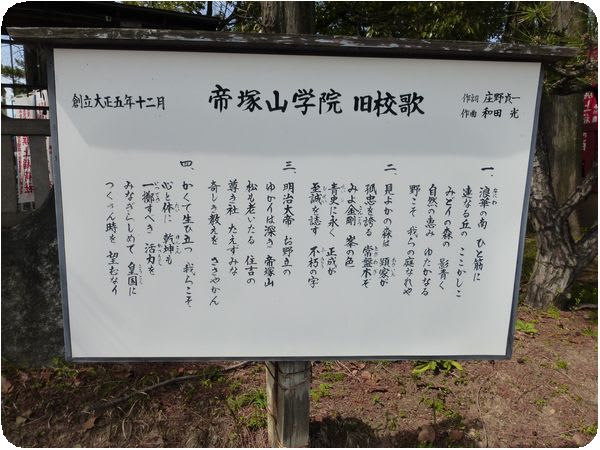

私はこの神社に3人の息子と孫の七五三のお詣りの際に来ているのですが、その時はあまり何も観ていなかったようです。孫と記念に撮った写真にはバックにこの校歌の入った看板が写っています。この帝塚山学院旧校歌は大正5年の作となっていますから、小学校のものです。当時帝塚山学院は小学校しかありませんでした。1番の歌詞はまぁ納得がいくとして、2番には顕家や正成など歴史上の謎が多い人物を弧忠や至誠として持ち上げ、3番などは当時としては仕方なかったとしても明治天皇のことを大帝と讃え上げ、4番などは“心と体に乾坤も 一擲すべき活力を”ここはどう読むんだろうと考えてしまいます。乾坤とは天と地、一擲とは一回投げることであり、運を天に任せてサイコロを振るような意味、ですから心と体に乾坤一擲の活力をということになるのでしょうが、運を天に任せるような活力など有り得るのでしょうか?それ以降も凄い、“みなぎらしめて皇国に つくさん時を 望むなり”この作者の意図が最終に込められているようです。こんな歌を小学生から歌わされれば、皇国少年=天皇の為になら命を投げ出すことも厭わない人間を作り上げるのです。こんな時代錯誤の歌詞を殊更関係のない神社の境内に残さなくても良さそうなものですが。

“神は人の敬によって威を増し 人は神の徳によって運を添う”左右の柱に書かれた文字です。右の柱の“神は・・・”はそうかも知れません。神は人間が信じない限り神ではあり得ないのですから。でも左の柱“人は・・・”は違うでしょ、無いものの筈の神に徳などある筈がないのです。だから無いものの筈の徳によって運が寄り添うこともありません。小さな神社ってこんなことを書こうこともありませんが、大きい神社って何故こんな有りもしないことをこと好んで書くのでしょう。七五三で詣った3人の息子も2人の孫も何の御利益など有りはしないのです。

更に近くに寄ってみると、笹竜胆の紋があるのを知ったのです。これでようやく我が母校の校章に笹竜胆が使われている謎が解りかけてきた感じがします。母校の前身、高等女学校の校歌には“あさゆふあふぐ 阿部野の宮居・・・”という歌い出しがあり、ここにもこの阿部野神社との関連が歌われているのです。因みにこの校歌の歌詞には、帝塚山学院の旧校歌のような勇ましい軍国主義的な語彙は一切ありません。

拝殿から南を向いた風景。真ん中は燈籠を撮っているようですが、実はその前に植えられた木に注目しているのです。小賀玉木(おがたまのき)です。天に向かって真っすぐ枝を伸ばすことから古来神霊を招く神の依代として玉串にされたと説明書きがありました。1円玉にデザインされているのはこの木です。

もう最盛期は過ぎたでしょうが、未だ散ってしまったわけではありません。境内に咲くこのサクラは幹2本分です。2本でこれだけの面積を覆うのを見るのはなかなか爽快です。

さて、そろそろ帰ることにしましょう。こちらが来た方向、西側です。阿部野神社があるのは上町台地の中央部のほぼ南の果てで標高14m、住吉大社まで下がると標高6mになります。上町台地は西側が急峻な崖状であって、ここが足利軍と北畠軍の戦いの場となったのは納得がいきますが、何処を見て回ってもどちらの軍勢が台地側に陣取っていたのか分かりません。

“幸誘う 語らい神馬”いつごろから置かれている像なのかは知りませんが、像の下に有る奉納者の名前を見てビックリ、知ってる人の名前があるではありませんか。同じ苗字なので5人とも家族なんだろうと思いますが、9年前に奉納しています。因みに次男と同級生だったソフトボールをしていた子の親の名前があったのですが、その子の名前は有りません。

帰りは階段を使わず、懐かしい坂道を下りました。昔は無かった団地も建っています。そのずっと奥にはあべのハルカスが佇んでいました。