(写真:桜艦隊司令長官の航海日誌さん:沖縄で訓練中の緊急展開部隊用オスプレイの性能)

1.アメリカは約束を守っている─中国系白痴マスコミの煽動にのるな!!!

日本では、尖閣問題の緊張、政治体制の麻痺、放射線問題の深刻化が進んでいる。しかし、対外問題は現状では何の心配も要らない。基本的に状況は全部日本に有利である。中国系白痴マスコミ(『朝日』=『人民日報、NHK=CCTV等)の煽動にのらない、これが大切だ。

(1)日本を支援する陰の力

日本の中国系白痴マスコミ(『朝日』、NHK等)は、中国の金に目がくらんで、一切真実を報道しないが、アメリカは「日米安全保障条約」を忠実に実行してくれている。もっとも信頼できるパートナーである。日米同盟がある限り、何の心配も要らない。アメリカ機動部隊のニュースは中国で既に大きな話題になっている。

美军两个航母战斗群驶入东海南海 接近钓鱼岛

中国が何も言わなくなったのは、そのためだ。

==========

米空母、西太平洋に展開 中国軍抑止へ2個部隊産経新聞 10月3日(水)7時55分配信

米第7艦隊は2日までに、海軍横須賀基地(神奈川県)を拠点とする空母「ジョージ・ワシントン」と「ジョン・C・ステニス」を中心とした2個の空母打撃群(空母部隊)を西太平洋上に展開し、警戒監視に当たっていることを明らかにした。アジア太平洋地域で遠洋作戦能力の拡張を図り、動きを活発化させている中国軍の戦略を牽制(けんせい)、抑止する狙いがあるとみられる。

米太平洋艦隊によると、ワシントン空母部隊は9月11日から19日までグアム近海で実施した統合軍事演習「バリアントシールド2012」に参加。中東に戦力展開するため母港の米西海岸を出港したステニス空母部隊と西太平洋上で合流し、引き続き警戒監視に当たっているもようだ。

米海軍の西太平洋上での任務は、アジア太平洋地域での抑止力強化を進める米軍の戦略の一環とみられる。紛争地域などに派遣される空母部隊の数は、脅威のレベルの高さに応じて増加するとされており、アジア太平洋地域で、2個以上の空母部隊が合同で任務に当たるケースは珍しい。

海上自衛隊幹部は「米国は尖閣諸島(沖縄県)など同盟国の領有権問題に深く関与しないというが、何らかの政治的メッセージが含まれているはずだ」と指摘する。

日本政府による尖閣諸島の国有化をめぐり、中国は公船による領海侵犯に加え、同諸島北方海域に海軍のフリゲート艦2隻を展開。9月25日には「遼寧」と命名した同国初の空母を正式に就役させ、内外に大きくアピールしたばかり。

米軍は1996年の台湾総統選の際にも、中国軍が台湾海峡で軍事演習により威嚇したのに対し、空母「インディペンデンス」と「ニミッツ」の2隻を現地に急派、中国軍を牽制した。

==========

通常は一隻が交代で警戒している海域なので、二隻体制は明らかに増派であり、しかもアメリカ高速空母機動部隊は迅速に沖縄近海に進出可能である。中国系白痴マスコミ(『朝日』、NHK等)は、中国に依頼されて、こうしたアメリカ軍の増強を終止妨害してきた。今年の妨害の目玉は、オスプレイである。

==========

オスプレイ普天間に6機 配備開始10月1日 11時21分 K10054195211_1210011306_1210011310.mp4

山口県のアメリカ軍岩国基地を飛び立った新型輸送機、オスプレイは、最初の2機が午前11時すぎ、沖縄の普天間基地に着陸しました。

きょうは、合わせて6機が到着し、オスプレイの沖縄への配備が始まりました。

沖縄県宜野湾市のアメリカ軍普天間基地には午前11時7分、岩国基地を飛び立ったオスプレイの最初の1機が、プロペラを上に向けてヘリコプターのようにゆっくりと着陸しました。

その後も着陸が続き、午前11時47分までに、1日、岩国基地を飛び立った6機すべてが普天間基地に到着し、オスプレイの沖縄への配備が始まりました。

防衛省によりますと、飛行中、トラブルが起きたという情報はないということです。

岩国基地には、さらに6機が残っていて、2日以降、準備が整いしだい、沖縄に向け飛行することになっています。

アメリカ軍は、今後、沖縄県内の訓練場で海兵隊員の輸送訓練などを行ったあと、今月中に沖縄での本格的な運用を始めたいとしています。

オスプレイの配備に先立って、日米両政府は、基地周辺では人口密集地などの上空に飛行ルートを設定しないことや、姿勢が不安定になりやすいと指摘されているプロペラの向きを変える操作は、可能なかぎり短い時間で行うことなどで合意しました。

しかし、沖縄県の仲井真知事が「航空機の運用に関する裁量がアメリカ側にあるなかで、県民の不安が払拭(ふっしょく)されたとは考えていない」と述べるなど、沖縄ではオスプレイ配備への反発が強まっています。

==========

オスプレイは何のために沖縄に配備されるのか?事故の問題はさておき、基本的には中国人民解放軍の軍事侵略に対するアメリカ軍の即応性強化が第一目的である。もし中国軍の強襲揚陸を受けたら、沖縄住民は「歴史的に中国固有の領土」を証明するために完全に抹殺され、中国人が元から住んでいたということにされる。中国人とはそういう歴史と伝統を持った民族なのである。侵略を受けた地域はみな同じ目に遇う。

==========

米アジア回帰の一環オスプレイがもたらすメリット

山口 昇(防衛大学校教授)

米国がアフガニスタン・イラクからアジア太平洋へ重点をシフトする戦略は、日本の安全保障にとっても歓迎すべき展開である。このアジア「回帰」に基づき、米軍は西太平洋に所在する海兵隊を再配置する。オスプレイの配備は、この再配置が果たす地理的な分散、作戦上の弾力性、沖縄の負担軽減という効果に重要な役割を果たす。日本は、抑止力の維持と負担の軽減という2つの視点から考えるべきだ。

米国がアジア「回帰」を打ち出したのは、アジア太平洋地域の安全保障という視点に立てば、日本にとっても歓迎すべき政策である。これに基づき米軍は、海外に所在する前方展開兵力の再配置を進めている。そのキーワードは「地理的に分散し、作戦上の弾力性に富み、政治的に維持容易な」態勢であり、オスプレイの導入は、この3つの要素を満たす上で重要な役割を負っている。

日本は、この米国のアジア回帰とその結果としての前方展開兵力の再配置、そしてオスプレイの配置について、抑止力の維持と負担の軽減という2点から考えていかなければならない。

米国のアジアシフト 海兵隊を再配置

米国は、本年1月に公表された新国防戦略指針の中で、アフガニスタン及びイラクにおける戦争が終末段階を迎えつつあるとの判断から「アジアに対してバランスを回復する(rebalance toward the Asia-Pacific region)」ことを明らかにした。10年間にわたり、20万人におよぶ兵力をアフガニスタンとイラクに展開し続けた、一種の戦時体制を解除し、アジアに軸足を置いた平時体制に移行するのである。沖縄所在部隊を含め、西太平洋に所在する海兵隊を再配置する計画はこの一環だ。

沖縄に司令部を置く第3海兵遠征軍(ⅢMEF)は、現在、指揮下にある主要部隊を沖縄、ハワイ、岩国に配置しており、太平洋全域からみればやや北に偏した態勢となっている。日米両国は、2004~06年にかけて行われた米軍再編協議の結果、在沖縄海兵隊の一部をグアムに移転することに合意した。昨年秋、米国及びオーストラリアは、最大2500人規模の海兵隊をオーストラリア北部のダーウィンにローテーション配備することを決めた。

これらの移転構想が完成すれば、ⅢMEFは、ハワイ~グアム~日本(沖縄及び岩国)~ダーウィンに広く分散して配置され、朝鮮半島から東南アジアを経てインド洋にいたる地域を見渡す態勢となる(次ページの図)。それぞれの地点に配置される部隊規模は小さいものの、例えば国内混乱や自然災害に際して一般市民を退避させるようなケースでは機敏に対応できる、「作戦上の弾力性」を持つことになる。

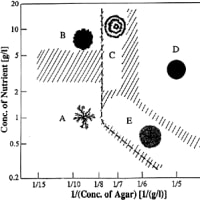

このような「作戦上の弾力性」は、オスプレイ(MV22)の導入によってさらに向上する。各地に分散した部隊の守備範囲が広くなるからである。オスプレイは、どこでも離着陸できるヘリコプターと、長距離を高速で機動できる輸送機の特性を兼ね備えた革命的な航空機である。その行動半径は600キロ(24名搭乗、給油なし)であり、現有のCH46中型輸送ヘリコプター(12名搭乗、給油なしで140キロ)の4倍にあたる。このことは、遠隔地に対して部隊を緊急展開する際に大きな利点となる。

南西諸島における運用例を次のページに示した。オスプレイであれば、沖縄本島の基地あるいは近辺の海域から南西諸島全域に対して部隊を展開することができる。一方、CH46の場合、南西諸島の西端にあたる与那国島に部隊を投入するためには、揚陸艦に搭載して460キロ前方まで進出しなければならず、時速30キロ強で航行しても移動だけで約15時間、搭乗人員が半分であることから2往復するとすれば、さらに数時間を要する。

このようなケースでは、オスプレイに換装することによってほぼ1日早く部隊を展開できるということである。このことは、島嶼部の防衛における日米協力体制を強化することを意味するが、平時においても大きな意味がある。例えば、離島における災害救援では、発災後24~72時間が人命救助上最も緊要であり、この段階で活動開始が早いほどその効果は大きい。

高い航続力と速度で沖縄の負担を軽減

オスプレイが配備された後も、ⅢMEF司令部や第31海兵遠征部隊(31MEU)を支援するため、平常から沖縄を拠点とする所要は残る。また、高性能であるがゆえに、高度な整備能力を備えた母基地を維持しなければならないという事情はあるが、航続力と速度に優れているということによって、航空機を「地理的に分散」させることができる。

これまで、普天間を基地とするヘリコプターの行動半径は百数十キロであり、沖縄に所在する地上部隊を支援するため、その近傍にいる必要があったが、優れた航続力と速度を活かすことによって、オスプレイ自身の訓練のためには、常に沖縄に所在する必要は小さくなり、沖縄県外で飛行訓練を行うことが可能である。

これまでも嘉手納基地に所在する米空軍戦闘機の訓練を本土の航空自衛隊基地に分散するなどの努力を進めてきた。オスプレイは、戦闘機ほど長い滑走路を必要としないため、比較的滑走路の短い陸上自衛隊や海上自衛隊の航空基地においても一時的に訓練を受け入れる可能性がある。オスプレイが本土で低空航法訓練を行う計画がある旨の報道があったが、これは、これまで沖縄に過度に集中していた米軍機の訓練による負担を本土がともに担うということにほかならない。

日米同盟を通じて得られる安全保障という利益を享受するため、日本が全体として負担を分かち合う覚悟を迫られているということである。在日米軍基地の75%が沖縄に所在し、普天間基地をはじめとする米軍基地の多くが沖縄南部の人口密集地帯に集中しているという事実は、日米同盟にとって大きな政治的リスクとなっている。この問題を軽減し、より「政治的に維持容易な」態勢を目指す上でも、オスプレイの優れた性能を活用すべきである。

ところでオスプレイは、老朽化しつつあるCH46輸送ヘリコプターの後継装備である。一般的に、廃棄直前の装備は、老朽化や予備部品の不足などが原因で非稼働の割合が高くなる一方、新しく導入される装備は、初期故障や訓練された人員の不足によって、これまた不具合が生じる率が高い。装備導入初期と退役直前に不具合が多くなる、いわゆるバスタブ(U字)曲線という状態である。特に新たに導入される装備の特性が慣れ親しんだものと大きく違う場合、初期の問題はより深刻である。

筆者が陸上自衛隊のパイロットになった1970年代半ば、所属した飛行隊はピストン・エンジンの固定翼機からタービン・エンジンのヘリコプターに転換しつつあり、後者に関してはバスタブ曲線の初期段階にあった。特定の部品の損耗が予想以上に多く、補給が追いつかなかったために稼働率は下がり、機材の特性に対する不慣れや高性能になった航空機に対する過信などを背景とした事故も起きた。

この間、機材の不具合は比較的短期間に解決されたが、安全を確保しつつ新装備の能力を十分に発揮できるようパイロットや整備員の意識を変えるためには、新機種導入以後5年を上回る時日を要したことを記憶している。

米軍がオスプレイについて、機材上の問題はほぼ解決済みである一方、飛行運用上の問題については精査中としていることは、このことと軌を一にする。オスプレイの稼働率が他の機種と同じ水準まで回復していることなどから、機材面ではバスタブ曲線の底に到達していると考えられる。一方、パイロット、整備員、指揮官などの運用者の意識がどの程度まで適応してきたかという点、すなわち飛行運用上の問題点をどの程度解決したのかという点については、量産開始から7年というクリティカルな時期にあり、政府として確証を得るための努力が必要である。

この上で重要なことは、直近に起きた重大事故を詳細に見るだけでなく、開発段階からこれまでの経緯を鳥瞰することである。この場合、ハインリッヒの法則を参照することは有益である。1件の重大事故の背景には、29件の軽微な事故があり、さらに300件の(事故にいたらない)異常があるという、労働災害の統計から得られた経験則である。逆にいえば、些細な異常を見逃さずに防止策を講じていくことによって、軽微な事故、重大事故を防止できるということである。

自衛隊は「ヒヤリ、ハット」レポートのような形で、機材の異常や運用者の危険行為をモニターし、その情報を広くパイロット、整備員等の運用者が共有することによって、異常→軽微な事故→重大事故の連鎖を断つことに努めてきた。そもそも米軍は、航空事故防止に関しては自衛隊の師匠筋にあたり、同様の施策が徹底されていることは論をまたない。

==========

オスプレイは最初期型の機体なので、機械面ばかりでなく運用面に当然いろいろな問題がある。実はどのような機体や船体も次第に問題点を潰しながら、改良していくのが普通で、オスプレイも同じである。いつもはアメリカ軍を悪魔のように嫌って無視している日本の中国系白痴マスコミ(『朝日』、NHK等)が、今年だけアメリカ軍のニュースを流しているのは、明らかに世論操作の意図がある。中国は、人民解放軍の奇襲電撃戦の妨げになるオスプレイの配備を警戒して、日本の中国系白痴マスコミ(『朝日』、NHK等)に今年、ずっと反対キャンペーンを張らしたというのが真相だろう。

マスコミは基本的に「金で動く悪意の営利組織」に過ぎない。日本市民はマスコミ神話(マスコミは正義の味方)から眼を覚ますべき時期だろう。理想のないジャーナリズムは所詮は品性下劣なただの瓦版屋である。

マスコミが突然騒ぎ出す=マスコミを金で動かす裏の雇い主が居る=隠された裏の意図がある

こうした図式をいつも頭に置いたほうがよい。中国はアメリカを本当の攻撃目標にし、アメリカは次の軍事的衝突の相手を中国と見ているのである。私達はその間に立っている。それが現実である。

怖がるな、負けるな、退くな日本市民5─今こそ「経済」で安全保障を!!次の10年のために

対中軍事状況は緊張しているといっても、まだ抑止可能で、今なら日本市民が正気(せいき)を取り戻せば、軍事面での衝突は十分回避できる。

2.世界が警戒する中国のナチス化

今回の中国の動きにはさまざまな反応があるが、基本的にはみな静観と言えるだろう。ある新聞や大学教授が論評は出しても、政府関係者が直接「中国が正しい」とは言っていない。中国支持に回っているロシアも、実は、中国との潜在的紛争を抱えている。

==========

中露・軍事】ロシアが中国への戦闘機売却を取りやめか、知的財産権を懸念[03/27]

1 : すばる岩φ ★ : 2012/03/28(水) 05:09:05.53 ID:???

- 露が中国への戦闘機売却を取りやめか 知的財産権を懸念 -

中国人民解放軍海軍副司令官の徐洪猛氏は、中国海軍は今年、すでに4回の試験航行を行った空母「ワリャーグ」

の就役を予定していると話した。中国網日本語版(チャイナネット)が米誌Defense Newsを引用し、報じた。

1998年に香港創律グループ傘下の旅行会社が2000万ドルでウクライナから同空母を購入、海上カジノに改造すると

発表したが、空母は中国の大連港に運ばれ、新しいエンジンと設備を使って空母に対する改修が開始された。

中国は当初、同空母を主に試験的な訓練と艦船の研究に使い、より先進的な空母開発の一助とすると強調していた。

しかし西側のアナリストは、同空母が採取的に作戦に使われると確信していた。

「危険な道」の著者、バッド・コール氏は「ワリャーグ号を試験と訓練のプラットホームにすると繰り返し宣伝しているが、

中国はそのうち同空母を配備するだろう」と指摘した。

ロシアは06年、中国が開発するステルス戦闘機・殲18を確認すると、中国とのSu-27SK(J-11A)戦闘機200機

の組み立て計画を取りやめた。ロシアは中国がSu-34戦闘機をコピーしたと疑ったのだ。

ロシアメディアは中国がロシアから多目的戦闘機Su-35を48機導入する計画があることを伝えたが、中国側が

これまで知財権協議に反してSu-27を模造した疑いがあることから、ロシア政府は中国へのSu-35売却を躊躇

(ちゅうちょ)している。

一部報道によれば、両国の交渉はロシア側が知的財産権についての懸念を示し、打ち切られたという。

(編集担当:米原裕子)

ソース : サーチナ 2012/03/27(火) 12:17

http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2012&d=0327&f=politics_0327_011.shtml

==========

中国は、就役したワリャーグに積める戦闘機が手に入らない、こんな状況にならないとも限らない。

==========

尖閣で日中緊張…中国は「帝国主義の手法」と欧米懸念配信元:

2012/10/01 13:37更新

日本政府による沖縄県・尖閣諸島(中国名・釣魚島)国有化をめぐり、日中間の緊張が高まっている。中国は尖閣周辺海域へ公船を派遣して威圧したほか、9月27日の国連総会では「強盗」との言葉まで使って日本を批判した。さまざまな対抗措置を繰り出す中国に欧米は「帝国主義の手法」(独紙)、「国際秩序への挑戦」(米紙)と懸念を示し、ともに米国の“介入”に期待を寄せている。

■帝国主義的 100年前の手法/フランクフルター・アルゲマイネ(ドイツ)

尖閣諸島をめぐる中国の対応について、独紙フランクフルター・アルゲマイネは9月24日付社説で、過去の欧米の帝国主義政策の経験を踏まえ、「古典的な大国の政策だ」と懸念を示した。

ドイツでは中国の行動を「100年前に英国などもやったこと」として批判に消極的な見方もある。だが、社説は「われわれは帝国主義はあしきものだと学んだ。なぜ、中国を批判していけないことがあろうか」と主張する。

社説は日本の対応について、総選挙前の難しい時期にもかかわらず、「努めて落ち着いたもの」と評価する一方、中国には、自身が過去に欧米の帝国主義で苦しんだにもかかわらず、「同じ手法を使っている」と批判し、自制しなければ「克服されたはずの時代に後戻りする」と強調している。

社説は中国側の国内事情にも言及する。国民が日本への対抗意識を強める中、「理性」的な対応をとり「国の名誉を守れなかった」との反発を受ければ、汚職の蔓(まん)延(えん)で信頼を落としている共産党には一段の問題となる。

「窮地に追いやられた独裁的指導部ほど危険なものはない」。社説は不測の事態に至ることをこう警戒する。

事態打開に向け期待がかかるのは米国だ。日本と同盟関係にある点で米国は「当事者」だが、「役割を果たせる」と社説は強調。その上で、南シナ海の領有権問題も含め、「いずれも2国間で解決しようとして中国を喜ばせてはならない」と関係国に呼びかけた。

社説は両国が「中期的に解決できない争いがある」との認識に立つ必要性を強調し、双方が立場の相違を認めるだけで「大きな進展」との見解を示す。ただ、問題は「大国の中国がその偉大さを示すことができるか」だとしている。(ベルリン 宮下日出男)

■長引けば日本は閉口する/環球時報(中国)

尖閣諸島の領有権を一方的に主張している中国は、史実や国際法をその根拠に挙げてきた。しかし中国自身、“歪曲(わいきょく)”された根拠が、国際社会では通用しないことを認識しているに違いない。

野田佳彦首相が国連総会の一般討論演説で、領土や海域をめぐる紛争の「国際法に従った解決」を訴えると、共産党機関紙、人民日報傘下の国際情報紙、環球時報は9月28日付の社説で「日本は先に手を打った方が勝ちだとたくらみ、国際社会の支持追求に転換した」と即座に反応した。

中国も口では「日本こそ国際法を順守せよ」と言っている。だが、同紙は「大国の領土問題が国際社会の仲裁で解決された先例はない」と反発。「野田の態度はポーズに過ぎず、中国がその曲(国際法)で一緒に踊れないことを知っている」と指摘した。実際、国際法に従って解決が図られた場合、困るのは中国なのだ。

中国にとって尖閣諸島をめぐる争いは単なる日本との“領土紛争”ではない。同紙は「中国の多くのカギを握る戦略目標や関心事が、この小島とつながっている」と主張している。中国は尖閣問題の背後に、フィリピンやベトナムなどと島嶼(とうしょ)の領有権を争う南シナ海を見ている。

「釣魚島問題が、中国がその他の島嶼紛争を解決する際のあしき先例になってはならない」-。中国が尖閣諸島をめぐる問題で引くに引けない理由の一つを、同紙の言葉が如実に表している。

同紙が推奨する戦術は“長期戦”に持ち込むことだ。「危機が長引き、複雑化すれば日本は閉口する」。野田首相の訴えを受けて国際社会が早期解決に向けて動き出せば、その作戦は頓挫する。(北京 川越一)

■国際社会への挑戦の一端/ウォールストリート・ジャーナル(米国)

ウォールストリート・ジャーナル紙は9月25日付の社説で尖閣問題をめぐる中国の反日行動を非難し、日本へのこの動きが国際秩序への挑戦の一端だとして米国が断固として阻むことを求めた。

「中国の民族主義者の猛威」と題する社説は最近の中国での反日行動が暴動に等しい危険な動きだとして、中国政府は反日をまずあおり、一定線を超えると抑えるという二重のコントロールをしていると論評した。

同社説は「中国共産党は国内の反日感情を沸騰させることで、かつて日本軍を中国から追い出したという歴史的な業績からの統治の正当性を得るという利得がある」とも述べた。

日本の野田政権が(都の計画に介入する形で)尖閣諸島を地権者から購入し、国有化して中国との摩擦を減らそうとしたにもかかわらず、中国側は「挑発」として受け取り、尖閣海域に公船を送りこみ、自国内の日本企業の襲撃をあおったことは、「危険であり、自国の経済停滞から国民の目をそらそうという試みだ」とも論じた。また、尖閣国有化に対し「中国は自国の主権主張のためのなんらかの外交的な抗議が必要だったのに、それをせず、いきなり軍事衝突の危険を増すような措置をいくつも取ってしまった」と中国側に批判の重点を向けた。

さらに社説は中国の尖閣問題での侵略的な姿勢は民族主義の表れで、国際社会の現状を崩そうとしたソ連の域にこそ達していないが、「反民主主義勢力は民族主義が加わると、国際秩序に挑戦し、不安定にすることが避けられず、米国は中国がその(日本のような)隣国に攻勢をかけることを断固として阻止すべきだ」と主張した。(ワシントン 古森義久)

=========

帝国主義が好きなロシアは除いて、欧米各国は直接は言わないとしても、今の中国の姿に、かつてのナチスドイツやソ連の姿を見ていることは、以上の論評からも明かだろう。欧米は20世紀の二回の大戦とその後の冷戦で、文明全体を破壊されるほどの辛酸を甞めた。私達日本人も国家滅亡の憂き目にあった。ただその後の歴史が違う。20世紀後半の60年以上、完全に眠っていた私達日本人と違って、軍事的緊張が常にあった欧米各国は、かつての悪夢を再来させようする国家の登場を決して許さないだろう。

3.抑止=経済

日本市民は、今後10年間に起こるかもしれない中国による極東海域での軍事侵略を防ぐ鍵を持っている。それは「経済」である。日本の中国系白痴マスコミ(『朝日』、NHK等)に騙されてはいけない。

=========

工場破壊など文明国とは思えない惨状露呈 中国の対日制裁、経済失速への起爆剤? (1/4ページ)2012.9.30 07:00

外観も窓ガラスが割れ、黒いすすで無残な姿になったミトクハーネスの中国工場=16日、山東省青島市(同社提供)【拡大】

反日暴動が荒れ狂った中国では、次の対日行動として経済制裁を求める声が強まっている。

2年前の中国漁船衝突事件ではレアアース(希土類)の輸出を止めるなどして船長釈放を勝ち取ったと考えているようだが、とんでもない。対日制裁は急に陰り始めた中国経済のハードランディングを早める“起爆剤”となる可能性が大きい。

「中国の消費者が理性的に自らの立場や考えを表明しても理解すべきだ」。中国商務省の姜増偉次官は13日の会見で日本製品ボイコットを容認する発言を行った。その後の各地での日本企業の工場や百貨店などへの破壊行為は、文明国とは思えない惨状を呈した。

それでも飽き足らないのか、中国各地の税関当局が日本から輸入する海運貨物の通関検査を厳しくする動きが広がり始め、中国メディアでも経済制裁を求める論調が相次いでいる。

17日付の中国共産党機関紙、人民日報(海外版)は1面に「中国はいつ日本に経済(制裁)の引き金を引くのか」と題するコラムを掲載した。

「領土問題で日本が挑発を続けるなら中国は必ず応戦する。それも日本に大きな殺傷力を及ぼす標的の中心を狙って反撃する。製造業、金融業、戦略物資の輸入など全てが対象だ」とすごんでいる。

同紙系「中国経済周刊」誌は経済制裁で中国が影響を受けることを認めつつも、「日本への打撃がはるかに大きい」と強調する。

その根拠として「中国の総貿易に占める対日比率は10年で約半減(2002年の16%から昨年9%)したが、日本の対中輸出比率は20%に上昇」。逆に「中国の対日輸出比率は8%に下がった」と指摘している。

中国にとり日本の存在が軽くなるのに対し、日本の中国依存は強まる一方だから、「経済戦争の勝者は中国」というわけだ。

果たしてそうか。昨年の対日貿易比率は9%でも、中国は世界への輸出を支える(1)半導体や発光ダイオードなどあまたのハイテク製品の核となる素材や部品(2)その品質を高める工作機械や各種計測機器-などの多くを日本からの輸入や現地生産に依存している。

中国は従来の鉱物資源や食料などの1次産品から工業製品への輸出転換を急速に進めているが、その土台は日本が支えているといっても過言ではない。

この現状下で経済への先行き不安が急速に強まっている。地価・労賃急騰などで外国企業の対中投資は1~8月累計で3・4%減った。常に一歩遅れる日本企業だけは19%(1~7月)も増やしていたが、暴動を機に急減は必至だ。

世界景気の低迷で8月の輸出は前年同月比2・7%増と、2割以上の伸びを続けた過去とは様変わりだ。中国の今後を危ぶみ始めたためか資本流出も始まり、4~6月の外貨準備高は20年ぶりに減少に転じた。

政府は9月に入り1兆元(約12兆円)の公共事業投資を追加するなどして、7・5%の成長目標達成に懸命だ。しかし政府投資とともに成長の両翼だった外資導入と輸出がこのありさまでは、決して楽観できない。

各地のデモ・暴動では、毛沢東の写真や肖像画を掲げたプラカードがあふれた。共産党政権の腐敗・堕落や激しい所得格差への民衆不満も爆発寸前だ。

対日制裁にかまけていると経済失速はおろか、体制を揺るがす事態も招きかねない。(北京・山本勲)

==========

中国市場は日本にとって完全な赤字である。

==========

対中赤字は前年同期比2.6倍−2012年上半期の日中貿易− (日本、中国)2012年8月21日 中国北アジア課

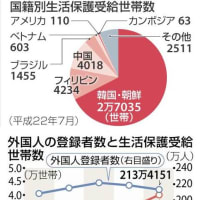

2012年7月に発表された財務省貿易統計(円ベース、輸出は確報値、輸入は速報値)をジェトロがドル建て換算したところ、12年上半期の日中貿易は総額1,650億5,540万ドル(前年同期比1.1%増)と、上半期ベースで過去最高を記録した。半期ベースでは11年下半期(1,817億6,347万ドル)に次いで2番目の水準となった。輸出入別では、輸出が737億1,942万ドル(5.7%減)、輸入が913億3,597万ドル(7.5%増)と、日本側の貿易赤字は前年同期比2.6倍の176億1,655万ドルとなった。輸出が減少したのは、上半期ベースでは09年以来。

通商弘報 5032062ce7b08

==========

直接メリットがあるのは、ユニクロやイオンなど、中国関係のメーカーや販売企業だけである。黒字と主張するメディアや評論家は多いが、一種の数字の遊びである。以下のブログのもっともらしい記事を見ると分かるだろう。実は、こうして適当に貿易関係の流れをどんどん増やしていけば、簡単に全体としては黒字だと主張できる。なぜなら日本の貿易收支は黒字だったから。これは、完全なまやかし、詭弁だ。

『対中赤字、実は黒字』良い記事ゆえの問題点

中国貿易は私達日本市民にとってまったく利益はない。中国に投資する企業のせいで、日本の雇用は確実に悪化し、賃金も下がっている。中国に投資している日本企業製品をなるべく不買し(例:ユニクロを10枚買っていたら、1枚にする)、メール等の抗議で締め上げよう。流れが止まれば、それだけ、戦争の足音は遠のく。資金を環流させない、これが一番の抑止力である。

4.国内を見よ

尖閣問題は、間接的にしか動かせない。まずは、国内を見ることである。

==========

安倍氏、自民新総裁に…決選投票で石破氏を逆転2012年9月26日(水)14:46

(読売新聞)

自民党は26日午後、総裁選の投開票を行い、新総裁に安倍晋三元首相(58)(町村派)を選出した。

安倍氏は1回目の投票で2位につけ、1位となった石破茂前政調会長(55)(無派閥)を決選投票で逆転し、勝利した。決選投票による逆転勝利は、石橋湛山氏が岸信介氏を破った1956年以来、56年ぶり。

26日は午後1時から自民党本部で国会議員による投票が行われ、党員投票の結果とともに発表された。1回目の投票では、石破氏が199票でトップ、安倍氏が141票で続いた。5人の候補者のいずれも過半数を獲得できず、上位2人が国会議員投票だけで争われる決選投票に進んだ。

安倍氏は2006~07年以来の再登板となる。総裁の再登板は、1955年の自民党結党以来初めて。安倍氏は2006年9月に首相に就任したが、体調を崩して07年9月に辞任した。

新総裁の任期は15年9月末まで3年間。自民党は、新たなリーダーのもとで、09年に野党に転落して以来の政権復帰を目指し、次期衆院選に臨むことになる。

谷垣禎一総裁の任期満了に伴い今月14日に告示された総裁選は、安倍氏、石破氏、山崎派出身の石原伸晃幹事長(55)、町村信孝元官房長官(67)(町村派)、林芳正政調会長代理(51)(古賀派)の5氏が立候補し、国会議員票(198票)と党員票(300票)の計498票を巡って選挙戦を展開した。

==========

安倍総裁になったとたん、今まで自民党を無視していた新聞がいっせいに書き始めた。深刻な利害が絡んでいるからである。まずは、朝鮮系が嫌がっている。ということは、『朝日』やNHK等にも飛び火するということである。

==========

自民党総裁に安倍元首相…韓国メディア「日本の右傾化加速」懸念

中央日報日本語版 9月26日(水)17時15分配信

日本自民党総裁に代表的な右翼政治家の安倍晋三元首相が選出された。

26日の日本メディアによると、安倍晋三元首相はこの日行われた自民党総裁決選投票で108票を獲得し、89票の石破茂前政調会長を19票差で抑えた。安倍元首相は07年以来5年ぶりに自民党を率いることになった。 自民党が次期総選挙で政権を奪還すれば、安倍新総裁が首相に就任することになる。

安倍新総裁はその間、独島(ドクト、日本名・竹島)など領土問題で強硬論を主導してきた人物で、戦争を禁止した憲法の改正、集団的自衛権の行使、慰安婦動員の強制性を認めた河野談話の修正を主張してきたため、韓国メディアは日本の保守右傾化の動きがさらに加速する見込みだと報じた。

==========

安倍総裁は、前回の経験から学んだか?その点が最大の問題だろう。

==========

自民総裁に安倍元首相 挫折を糧に「宿題」果たせ 政治部・阿比留瑠比

2012年9月27日(木)08:02

事実上、次の首相を選ぶとされた自民党総裁選を制した安倍晋三新総裁だが、前途は必ずしも平坦(へいたん)ではなく、むしろ遠く険しいいばらの道だ。首相在任時にやり残した「宿題」を片付けるためには、まずは政権を奪還しなければならない。高い理想と保守的理念に反発し、足を引っ張ろうとする勢力も待ち受ける。首相辞任後の5年間、「挫折を含めさまざまなことを学んできた」という安倍氏の真価が問われる。

「政権奪還は決して私たちのためでも自民党のためでもない。まさに日本を取り戻す。日本人が日本に生まれたことを幸せと感じ、子供たちが誇りを持てる日本を作っていくためだ」

安倍氏は新総裁就任のあいさつでこう強調した。総裁選への出馬で、「政権をほうり出したひ弱な政治家」などと多方面から誹謗(ひぼう)中傷の矢が飛んでくるのは分かっていた。それでも、国難を迎えた時代には自身が先頭に立つしかないと覚悟を決めたのだろう。

憲法改正、集団的自衛権の行使容認、教員組合活動の適正化、公務員制度を含む行政改革、道州制を前提とした地方分権の推進…など、安倍氏が総裁選で掲げた目標や政策の多くは首相時代に着手したものの未完成となったテーマだ。

また、根拠もなく慰安婦募集の強制性を認めた「河野談話」の見直しや靖国神社への参拝など、総裁選の論戦の中で明らかにした方針も注目を集めている。

どれも日本が戦後の占領体制から決別し、独立国として生存していくための当たり前の施策だが、首相時代には反対勢力のすさまじい攻撃を浴びた。その急先鋒(せんぽう)の朝日新聞は、総裁選告示前の7日付の社説で、早くも歴史認識に関して「首相再登板をねらう政治家として、思慮にかける」「一国の政治指導者として不適格だ」などと牽制(けんせい)球を投げている。

安倍氏の在任中、メディアは「消えた年金問題」や「政治家の事務所費問題」について大々的に報じて責任を追及した。ところが、安倍氏が退陣すると、新たに同様の問題が発覚してもほとんど取り上げられなくなったのは記憶に新しい。

教育基本法改正、防衛庁の「省」昇格、国民投票法成立など、安倍氏がリーダーシップを発揮して成し遂げた歴史的成果は少なくない。だが、それを正当に評価する声は、反対勢力による批判の大合唱の前にかき消されていった。

「われわれは安倍さんを単騎駆けさせ、討ち死にさせてしまった」

安倍氏が病を得て辞任した際、側近議員の一人はこんな反省の弁を述べた。霞が関の高官は「(当時)53歳の安倍さんは若さゆえに嫉妬の対象となり、支えるべき自民党側も『お手並み拝見』という態度だった」と語っていた。

安倍氏は今後、過去の経験に学び脱皮した姿を見せる必要があるだろう。一方、党側は決選投票まで行って選んだ新総裁を、今度こそ「単騎駆け」させずにきちんと支えていくべきなのは言うまでもない。(あびる るい)

==========

軽重を付けずに全部を一度にするマネージメントの失敗をしなければいいが。

5.最大の内憂=原発利権産業

「前門の虎」がロシアと組んだ中国だとすると、「後門の狼」は原子力産業である。背後には、アメリカやフランスなどの原子力産業が繋がっている。「後門の狼」は、日本国民を犠牲にして「夢よもう一度」を狙っている。

==========

<福島健康調査>「秘密会」で見解すり合わせ毎日新聞 10月3日(水)2時31分配信

東京電力福島第1原発事故を受けて福島県が実施中の県民健康管理調査について専門家が議論する検討委員会を巡り、県が委員らを事前に集め秘密裏に「準備会」を開いていたことが分かった。準備会では調査結果に対する見解をすり合わせ「がん発生と原発事故に因果関係はない」ことなどを共通認識とした上で、本会合の検討委でのやりとりを事前に打ち合わせていた。出席者には準備会の存在を外部に漏らさぬよう口止めもしていた。

【出席者に口止め】秘密会、別会場で開いて配布資料は回収し「保秘」徹底

県は、検討委での混乱を避け県民に不安を与えないためだったとしているが、毎日新聞の取材に不適切さを認め、今後開催しない方針を示した。

検討委は昨年5月に設置。山下俊一・福島県立医大副学長を座長に、広島大などの放射線医学の専門家や県立医大の教授、国の担当者らオブザーバーも含め、現在は計19人で構成されている。県からの委託で県立医大が実施している健康管理調査について、専門的見地から助言する。これまで計8回あり、当初を除いて公開し、議事録も開示されている。

しかし、関係者によると、事務局を務める県保健福祉部の担当者の呼びかけで、検討委の約1週間前か当日の直前に委員が集まり非公開の準備会を開催。会場は検討委とは別で配布した資料を回収し議事録も残さず、存在自体を隠していた。

9月11日に福島市内の公共施設で開いた第8回検討委の直前にも県庁内で準備会を開いていた。同日は健康管理調査の一環である子供の甲状腺検査で甲状腺がん患者が初めて確認されたことを受け、委員らは「原発事故とがん発生の因果関係があるとは思われない」などの見解を確認。その上で、検討委で委員が事故との関係をあえて質問し、調査を担当した県立医大がそれに答えるという「シナリオ」も話し合った。

実際、検討委では委員の一人が因果関係を質問。県立医大教授が旧ソ連チェルノブイリ原発事故で甲状腺がんの患者が増加したのは事故から4年後以降だったことを踏まえ因果関係を否定、委員からも異論は出なかった。

また、昨年7月の第3回検討委に伴って開かれた準備会では、県側が委員らに「他言なさらないように」と口止めもしていた。

毎日新聞の取材に、県保健福祉部の担当者は準備会の存在を認めた上で「あらかじめ意見を聞き本会合をスムーズに進めたかった。秘密会合と言われても否定できず、反省している。(今後は)開催しない」と述べた。

福島県の県民健康管理調査は全県民を対象に原発事故後の健康状態を調べる。30年にわたり継続する方針で、費用は国と東電が出資した基金で賄う。【日野行介、武本光政】

福島健康調査:「秘密会」出席者に口止め 配布資料も回収

毎日新聞 2012年10月03日 02時30分(最終更新 10月03日 05時14分)

秘密会のため福島県庁を訪れた検討委員会のメンバーら=2012年9月11日午後1時過ぎ、武本光政撮影

拡大写真 東京電力福島第1原発事故を受けた福島県の県民健康管理調査について専門家が意見を交わす検討委員会で、事前に見解をすり合わせる「秘密会」の存在が明らかになった。昨年5月の検討委発足に伴い約1年半にわたり開かれた秘密会は、別会場で開いて配布資料は回収し、出席者に県が口止めするほど「保秘」を徹底。県の担当者は調査結果が事前にマスコミに漏れるのを防ぐことも目的の一つだと認めた。信頼を得るための情報公開とほど遠い姿勢に識者から批判の声が上がった。【日野行介、武本光政】

9月11日午後1時過ぎ。福島県庁西庁舎7階の一室に、検討委のメンバーが相次いで入った。「本番(の検討委)は2時からです。今日の議題は甲状腺です」。司会役が切り出した。委員らの手元には、検討委で傍聴者らにも配布されることになる資料が配られた。

約30分の秘密会が終わると、県職員は「資料は置いて三々五々(検討委の)会場に向かってください」と要請。事前の「調整」が発覚するのを懸念する様子をうかがわせた。次々と部屋を後にする委員たち。「バラバラの方がいいかな」。談笑しながら1階に向かうエレベーターに乗り込み、検討委の会場である福島市内の公共施設に歩いて向かった。

県や委員らはこうした秘密会を「準備会」と呼ぶ。関係者によると、昨年7月24日の第3回検討委までは約1週間前に、その後は検討委当日の直前に開かれ、約2時間に及ぶことも。第3回検討委に伴う秘密会(昨年7月17日)は会場を直前に変更し、JR福島駅前のホテルで開催。県側は委員らに「他言なさらないように」と口止めしていた。

==========

隠したということは、顕著な放射性物質による健康被害が出ていると言うことである。

ネガティブ・キャンペーン(財団やサプリメント関係)も多いが、クリス・バズビー博士の以下の本は読んでおくべきだろう。

封印された「放射能」の恐怖 フクシマ事故で何人がガンになるのか

「白い猫でも黒い猫でも鼠を捕る猫はいい猫である」バズビー博士は、金銭にルーズな山師的側面があるかもしれないが、ECRRで出した内部被曝の計算式は、現在、原発から飛散した放射性物質の影響を唯一説明できる方法である。

1.アメリカは約束を守っている─中国系白痴マスコミの煽動にのるな!!!

日本では、尖閣問題の緊張、政治体制の麻痺、放射線問題の深刻化が進んでいる。しかし、対外問題は現状では何の心配も要らない。基本的に状況は全部日本に有利である。中国系白痴マスコミ(『朝日』=『人民日報、NHK=CCTV等)の煽動にのらない、これが大切だ。

(1)日本を支援する陰の力

日本の中国系白痴マスコミ(『朝日』、NHK等)は、中国の金に目がくらんで、一切真実を報道しないが、アメリカは「日米安全保障条約」を忠実に実行してくれている。もっとも信頼できるパートナーである。日米同盟がある限り、何の心配も要らない。アメリカ機動部隊のニュースは中国で既に大きな話題になっている。

美军两个航母战斗群驶入东海南海 接近钓鱼岛

中国が何も言わなくなったのは、そのためだ。

==========

米空母、西太平洋に展開 中国軍抑止へ2個部隊産経新聞 10月3日(水)7時55分配信

米第7艦隊は2日までに、海軍横須賀基地(神奈川県)を拠点とする空母「ジョージ・ワシントン」と「ジョン・C・ステニス」を中心とした2個の空母打撃群(空母部隊)を西太平洋上に展開し、警戒監視に当たっていることを明らかにした。アジア太平洋地域で遠洋作戦能力の拡張を図り、動きを活発化させている中国軍の戦略を牽制(けんせい)、抑止する狙いがあるとみられる。

米太平洋艦隊によると、ワシントン空母部隊は9月11日から19日までグアム近海で実施した統合軍事演習「バリアントシールド2012」に参加。中東に戦力展開するため母港の米西海岸を出港したステニス空母部隊と西太平洋上で合流し、引き続き警戒監視に当たっているもようだ。

米海軍の西太平洋上での任務は、アジア太平洋地域での抑止力強化を進める米軍の戦略の一環とみられる。紛争地域などに派遣される空母部隊の数は、脅威のレベルの高さに応じて増加するとされており、アジア太平洋地域で、2個以上の空母部隊が合同で任務に当たるケースは珍しい。

海上自衛隊幹部は「米国は尖閣諸島(沖縄県)など同盟国の領有権問題に深く関与しないというが、何らかの政治的メッセージが含まれているはずだ」と指摘する。

日本政府による尖閣諸島の国有化をめぐり、中国は公船による領海侵犯に加え、同諸島北方海域に海軍のフリゲート艦2隻を展開。9月25日には「遼寧」と命名した同国初の空母を正式に就役させ、内外に大きくアピールしたばかり。

米軍は1996年の台湾総統選の際にも、中国軍が台湾海峡で軍事演習により威嚇したのに対し、空母「インディペンデンス」と「ニミッツ」の2隻を現地に急派、中国軍を牽制した。

==========

通常は一隻が交代で警戒している海域なので、二隻体制は明らかに増派であり、しかもアメリカ高速空母機動部隊は迅速に沖縄近海に進出可能である。中国系白痴マスコミ(『朝日』、NHK等)は、中国に依頼されて、こうしたアメリカ軍の増強を終止妨害してきた。今年の妨害の目玉は、オスプレイである。

==========

オスプレイ普天間に6機 配備開始10月1日 11時21分 K10054195211_1210011306_1210011310.mp4

山口県のアメリカ軍岩国基地を飛び立った新型輸送機、オスプレイは、最初の2機が午前11時すぎ、沖縄の普天間基地に着陸しました。

きょうは、合わせて6機が到着し、オスプレイの沖縄への配備が始まりました。

沖縄県宜野湾市のアメリカ軍普天間基地には午前11時7分、岩国基地を飛び立ったオスプレイの最初の1機が、プロペラを上に向けてヘリコプターのようにゆっくりと着陸しました。

その後も着陸が続き、午前11時47分までに、1日、岩国基地を飛び立った6機すべてが普天間基地に到着し、オスプレイの沖縄への配備が始まりました。

防衛省によりますと、飛行中、トラブルが起きたという情報はないということです。

岩国基地には、さらに6機が残っていて、2日以降、準備が整いしだい、沖縄に向け飛行することになっています。

アメリカ軍は、今後、沖縄県内の訓練場で海兵隊員の輸送訓練などを行ったあと、今月中に沖縄での本格的な運用を始めたいとしています。

オスプレイの配備に先立って、日米両政府は、基地周辺では人口密集地などの上空に飛行ルートを設定しないことや、姿勢が不安定になりやすいと指摘されているプロペラの向きを変える操作は、可能なかぎり短い時間で行うことなどで合意しました。

しかし、沖縄県の仲井真知事が「航空機の運用に関する裁量がアメリカ側にあるなかで、県民の不安が払拭(ふっしょく)されたとは考えていない」と述べるなど、沖縄ではオスプレイ配備への反発が強まっています。

==========

オスプレイは何のために沖縄に配備されるのか?事故の問題はさておき、基本的には中国人民解放軍の軍事侵略に対するアメリカ軍の即応性強化が第一目的である。もし中国軍の強襲揚陸を受けたら、沖縄住民は「歴史的に中国固有の領土」を証明するために完全に抹殺され、中国人が元から住んでいたということにされる。中国人とはそういう歴史と伝統を持った民族なのである。侵略を受けた地域はみな同じ目に遇う。

==========

米アジア回帰の一環オスプレイがもたらすメリット

山口 昇(防衛大学校教授)

米国がアフガニスタン・イラクからアジア太平洋へ重点をシフトする戦略は、日本の安全保障にとっても歓迎すべき展開である。このアジア「回帰」に基づき、米軍は西太平洋に所在する海兵隊を再配置する。オスプレイの配備は、この再配置が果たす地理的な分散、作戦上の弾力性、沖縄の負担軽減という効果に重要な役割を果たす。日本は、抑止力の維持と負担の軽減という2つの視点から考えるべきだ。

米国がアジア「回帰」を打ち出したのは、アジア太平洋地域の安全保障という視点に立てば、日本にとっても歓迎すべき政策である。これに基づき米軍は、海外に所在する前方展開兵力の再配置を進めている。そのキーワードは「地理的に分散し、作戦上の弾力性に富み、政治的に維持容易な」態勢であり、オスプレイの導入は、この3つの要素を満たす上で重要な役割を負っている。

日本は、この米国のアジア回帰とその結果としての前方展開兵力の再配置、そしてオスプレイの配置について、抑止力の維持と負担の軽減という2点から考えていかなければならない。

米国のアジアシフト 海兵隊を再配置

米国は、本年1月に公表された新国防戦略指針の中で、アフガニスタン及びイラクにおける戦争が終末段階を迎えつつあるとの判断から「アジアに対してバランスを回復する(rebalance toward the Asia-Pacific region)」ことを明らかにした。10年間にわたり、20万人におよぶ兵力をアフガニスタンとイラクに展開し続けた、一種の戦時体制を解除し、アジアに軸足を置いた平時体制に移行するのである。沖縄所在部隊を含め、西太平洋に所在する海兵隊を再配置する計画はこの一環だ。

沖縄に司令部を置く第3海兵遠征軍(ⅢMEF)は、現在、指揮下にある主要部隊を沖縄、ハワイ、岩国に配置しており、太平洋全域からみればやや北に偏した態勢となっている。日米両国は、2004~06年にかけて行われた米軍再編協議の結果、在沖縄海兵隊の一部をグアムに移転することに合意した。昨年秋、米国及びオーストラリアは、最大2500人規模の海兵隊をオーストラリア北部のダーウィンにローテーション配備することを決めた。

これらの移転構想が完成すれば、ⅢMEFは、ハワイ~グアム~日本(沖縄及び岩国)~ダーウィンに広く分散して配置され、朝鮮半島から東南アジアを経てインド洋にいたる地域を見渡す態勢となる(次ページの図)。それぞれの地点に配置される部隊規模は小さいものの、例えば国内混乱や自然災害に際して一般市民を退避させるようなケースでは機敏に対応できる、「作戦上の弾力性」を持つことになる。

このような「作戦上の弾力性」は、オスプレイ(MV22)の導入によってさらに向上する。各地に分散した部隊の守備範囲が広くなるからである。オスプレイは、どこでも離着陸できるヘリコプターと、長距離を高速で機動できる輸送機の特性を兼ね備えた革命的な航空機である。その行動半径は600キロ(24名搭乗、給油なし)であり、現有のCH46中型輸送ヘリコプター(12名搭乗、給油なしで140キロ)の4倍にあたる。このことは、遠隔地に対して部隊を緊急展開する際に大きな利点となる。

南西諸島における運用例を次のページに示した。オスプレイであれば、沖縄本島の基地あるいは近辺の海域から南西諸島全域に対して部隊を展開することができる。一方、CH46の場合、南西諸島の西端にあたる与那国島に部隊を投入するためには、揚陸艦に搭載して460キロ前方まで進出しなければならず、時速30キロ強で航行しても移動だけで約15時間、搭乗人員が半分であることから2往復するとすれば、さらに数時間を要する。

このようなケースでは、オスプレイに換装することによってほぼ1日早く部隊を展開できるということである。このことは、島嶼部の防衛における日米協力体制を強化することを意味するが、平時においても大きな意味がある。例えば、離島における災害救援では、発災後24~72時間が人命救助上最も緊要であり、この段階で活動開始が早いほどその効果は大きい。

高い航続力と速度で沖縄の負担を軽減

オスプレイが配備された後も、ⅢMEF司令部や第31海兵遠征部隊(31MEU)を支援するため、平常から沖縄を拠点とする所要は残る。また、高性能であるがゆえに、高度な整備能力を備えた母基地を維持しなければならないという事情はあるが、航続力と速度に優れているということによって、航空機を「地理的に分散」させることができる。

これまで、普天間を基地とするヘリコプターの行動半径は百数十キロであり、沖縄に所在する地上部隊を支援するため、その近傍にいる必要があったが、優れた航続力と速度を活かすことによって、オスプレイ自身の訓練のためには、常に沖縄に所在する必要は小さくなり、沖縄県外で飛行訓練を行うことが可能である。

これまでも嘉手納基地に所在する米空軍戦闘機の訓練を本土の航空自衛隊基地に分散するなどの努力を進めてきた。オスプレイは、戦闘機ほど長い滑走路を必要としないため、比較的滑走路の短い陸上自衛隊や海上自衛隊の航空基地においても一時的に訓練を受け入れる可能性がある。オスプレイが本土で低空航法訓練を行う計画がある旨の報道があったが、これは、これまで沖縄に過度に集中していた米軍機の訓練による負担を本土がともに担うということにほかならない。

日米同盟を通じて得られる安全保障という利益を享受するため、日本が全体として負担を分かち合う覚悟を迫られているということである。在日米軍基地の75%が沖縄に所在し、普天間基地をはじめとする米軍基地の多くが沖縄南部の人口密集地帯に集中しているという事実は、日米同盟にとって大きな政治的リスクとなっている。この問題を軽減し、より「政治的に維持容易な」態勢を目指す上でも、オスプレイの優れた性能を活用すべきである。

ところでオスプレイは、老朽化しつつあるCH46輸送ヘリコプターの後継装備である。一般的に、廃棄直前の装備は、老朽化や予備部品の不足などが原因で非稼働の割合が高くなる一方、新しく導入される装備は、初期故障や訓練された人員の不足によって、これまた不具合が生じる率が高い。装備導入初期と退役直前に不具合が多くなる、いわゆるバスタブ(U字)曲線という状態である。特に新たに導入される装備の特性が慣れ親しんだものと大きく違う場合、初期の問題はより深刻である。

筆者が陸上自衛隊のパイロットになった1970年代半ば、所属した飛行隊はピストン・エンジンの固定翼機からタービン・エンジンのヘリコプターに転換しつつあり、後者に関してはバスタブ曲線の初期段階にあった。特定の部品の損耗が予想以上に多く、補給が追いつかなかったために稼働率は下がり、機材の特性に対する不慣れや高性能になった航空機に対する過信などを背景とした事故も起きた。

この間、機材の不具合は比較的短期間に解決されたが、安全を確保しつつ新装備の能力を十分に発揮できるようパイロットや整備員の意識を変えるためには、新機種導入以後5年を上回る時日を要したことを記憶している。

米軍がオスプレイについて、機材上の問題はほぼ解決済みである一方、飛行運用上の問題については精査中としていることは、このことと軌を一にする。オスプレイの稼働率が他の機種と同じ水準まで回復していることなどから、機材面ではバスタブ曲線の底に到達していると考えられる。一方、パイロット、整備員、指揮官などの運用者の意識がどの程度まで適応してきたかという点、すなわち飛行運用上の問題点をどの程度解決したのかという点については、量産開始から7年というクリティカルな時期にあり、政府として確証を得るための努力が必要である。

この上で重要なことは、直近に起きた重大事故を詳細に見るだけでなく、開発段階からこれまでの経緯を鳥瞰することである。この場合、ハインリッヒの法則を参照することは有益である。1件の重大事故の背景には、29件の軽微な事故があり、さらに300件の(事故にいたらない)異常があるという、労働災害の統計から得られた経験則である。逆にいえば、些細な異常を見逃さずに防止策を講じていくことによって、軽微な事故、重大事故を防止できるということである。

自衛隊は「ヒヤリ、ハット」レポートのような形で、機材の異常や運用者の危険行為をモニターし、その情報を広くパイロット、整備員等の運用者が共有することによって、異常→軽微な事故→重大事故の連鎖を断つことに努めてきた。そもそも米軍は、航空事故防止に関しては自衛隊の師匠筋にあたり、同様の施策が徹底されていることは論をまたない。

==========

オスプレイは最初期型の機体なので、機械面ばかりでなく運用面に当然いろいろな問題がある。実はどのような機体や船体も次第に問題点を潰しながら、改良していくのが普通で、オスプレイも同じである。いつもはアメリカ軍を悪魔のように嫌って無視している日本の中国系白痴マスコミ(『朝日』、NHK等)が、今年だけアメリカ軍のニュースを流しているのは、明らかに世論操作の意図がある。中国は、人民解放軍の奇襲電撃戦の妨げになるオスプレイの配備を警戒して、日本の中国系白痴マスコミ(『朝日』、NHK等)に今年、ずっと反対キャンペーンを張らしたというのが真相だろう。

マスコミは基本的に「金で動く悪意の営利組織」に過ぎない。日本市民はマスコミ神話(マスコミは正義の味方)から眼を覚ますべき時期だろう。理想のないジャーナリズムは所詮は品性下劣なただの瓦版屋である。

マスコミが突然騒ぎ出す=マスコミを金で動かす裏の雇い主が居る=隠された裏の意図がある

こうした図式をいつも頭に置いたほうがよい。中国はアメリカを本当の攻撃目標にし、アメリカは次の軍事的衝突の相手を中国と見ているのである。私達はその間に立っている。それが現実である。

怖がるな、負けるな、退くな日本市民5─今こそ「経済」で安全保障を!!次の10年のために

対中軍事状況は緊張しているといっても、まだ抑止可能で、今なら日本市民が正気(せいき)を取り戻せば、軍事面での衝突は十分回避できる。

2.世界が警戒する中国のナチス化

今回の中国の動きにはさまざまな反応があるが、基本的にはみな静観と言えるだろう。ある新聞や大学教授が論評は出しても、政府関係者が直接「中国が正しい」とは言っていない。中国支持に回っているロシアも、実は、中国との潜在的紛争を抱えている。

==========

中露・軍事】ロシアが中国への戦闘機売却を取りやめか、知的財産権を懸念[03/27]

1 : すばる岩φ ★ : 2012/03/28(水) 05:09:05.53 ID:???

- 露が中国への戦闘機売却を取りやめか 知的財産権を懸念 -

中国人民解放軍海軍副司令官の徐洪猛氏は、中国海軍は今年、すでに4回の試験航行を行った空母「ワリャーグ」

の就役を予定していると話した。中国網日本語版(チャイナネット)が米誌Defense Newsを引用し、報じた。

1998年に香港創律グループ傘下の旅行会社が2000万ドルでウクライナから同空母を購入、海上カジノに改造すると

発表したが、空母は中国の大連港に運ばれ、新しいエンジンと設備を使って空母に対する改修が開始された。

中国は当初、同空母を主に試験的な訓練と艦船の研究に使い、より先進的な空母開発の一助とすると強調していた。

しかし西側のアナリストは、同空母が採取的に作戦に使われると確信していた。

「危険な道」の著者、バッド・コール氏は「ワリャーグ号を試験と訓練のプラットホームにすると繰り返し宣伝しているが、

中国はそのうち同空母を配備するだろう」と指摘した。

ロシアは06年、中国が開発するステルス戦闘機・殲18を確認すると、中国とのSu-27SK(J-11A)戦闘機200機

の組み立て計画を取りやめた。ロシアは中国がSu-34戦闘機をコピーしたと疑ったのだ。

ロシアメディアは中国がロシアから多目的戦闘機Su-35を48機導入する計画があることを伝えたが、中国側が

これまで知財権協議に反してSu-27を模造した疑いがあることから、ロシア政府は中国へのSu-35売却を躊躇

(ちゅうちょ)している。

一部報道によれば、両国の交渉はロシア側が知的財産権についての懸念を示し、打ち切られたという。

(編集担当:米原裕子)

ソース : サーチナ 2012/03/27(火) 12:17

http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2012&d=0327&f=politics_0327_011.shtml

==========

中国は、就役したワリャーグに積める戦闘機が手に入らない、こんな状況にならないとも限らない。

==========

尖閣で日中緊張…中国は「帝国主義の手法」と欧米懸念配信元:

2012/10/01 13:37更新

日本政府による沖縄県・尖閣諸島(中国名・釣魚島)国有化をめぐり、日中間の緊張が高まっている。中国は尖閣周辺海域へ公船を派遣して威圧したほか、9月27日の国連総会では「強盗」との言葉まで使って日本を批判した。さまざまな対抗措置を繰り出す中国に欧米は「帝国主義の手法」(独紙)、「国際秩序への挑戦」(米紙)と懸念を示し、ともに米国の“介入”に期待を寄せている。

■帝国主義的 100年前の手法/フランクフルター・アルゲマイネ(ドイツ)

尖閣諸島をめぐる中国の対応について、独紙フランクフルター・アルゲマイネは9月24日付社説で、過去の欧米の帝国主義政策の経験を踏まえ、「古典的な大国の政策だ」と懸念を示した。

ドイツでは中国の行動を「100年前に英国などもやったこと」として批判に消極的な見方もある。だが、社説は「われわれは帝国主義はあしきものだと学んだ。なぜ、中国を批判していけないことがあろうか」と主張する。

社説は日本の対応について、総選挙前の難しい時期にもかかわらず、「努めて落ち着いたもの」と評価する一方、中国には、自身が過去に欧米の帝国主義で苦しんだにもかかわらず、「同じ手法を使っている」と批判し、自制しなければ「克服されたはずの時代に後戻りする」と強調している。

社説は中国側の国内事情にも言及する。国民が日本への対抗意識を強める中、「理性」的な対応をとり「国の名誉を守れなかった」との反発を受ければ、汚職の蔓(まん)延(えん)で信頼を落としている共産党には一段の問題となる。

「窮地に追いやられた独裁的指導部ほど危険なものはない」。社説は不測の事態に至ることをこう警戒する。

事態打開に向け期待がかかるのは米国だ。日本と同盟関係にある点で米国は「当事者」だが、「役割を果たせる」と社説は強調。その上で、南シナ海の領有権問題も含め、「いずれも2国間で解決しようとして中国を喜ばせてはならない」と関係国に呼びかけた。

社説は両国が「中期的に解決できない争いがある」との認識に立つ必要性を強調し、双方が立場の相違を認めるだけで「大きな進展」との見解を示す。ただ、問題は「大国の中国がその偉大さを示すことができるか」だとしている。(ベルリン 宮下日出男)

■長引けば日本は閉口する/環球時報(中国)

尖閣諸島の領有権を一方的に主張している中国は、史実や国際法をその根拠に挙げてきた。しかし中国自身、“歪曲(わいきょく)”された根拠が、国際社会では通用しないことを認識しているに違いない。

野田佳彦首相が国連総会の一般討論演説で、領土や海域をめぐる紛争の「国際法に従った解決」を訴えると、共産党機関紙、人民日報傘下の国際情報紙、環球時報は9月28日付の社説で「日本は先に手を打った方が勝ちだとたくらみ、国際社会の支持追求に転換した」と即座に反応した。

中国も口では「日本こそ国際法を順守せよ」と言っている。だが、同紙は「大国の領土問題が国際社会の仲裁で解決された先例はない」と反発。「野田の態度はポーズに過ぎず、中国がその曲(国際法)で一緒に踊れないことを知っている」と指摘した。実際、国際法に従って解決が図られた場合、困るのは中国なのだ。

中国にとって尖閣諸島をめぐる争いは単なる日本との“領土紛争”ではない。同紙は「中国の多くのカギを握る戦略目標や関心事が、この小島とつながっている」と主張している。中国は尖閣問題の背後に、フィリピンやベトナムなどと島嶼(とうしょ)の領有権を争う南シナ海を見ている。

「釣魚島問題が、中国がその他の島嶼紛争を解決する際のあしき先例になってはならない」-。中国が尖閣諸島をめぐる問題で引くに引けない理由の一つを、同紙の言葉が如実に表している。

同紙が推奨する戦術は“長期戦”に持ち込むことだ。「危機が長引き、複雑化すれば日本は閉口する」。野田首相の訴えを受けて国際社会が早期解決に向けて動き出せば、その作戦は頓挫する。(北京 川越一)

■国際社会への挑戦の一端/ウォールストリート・ジャーナル(米国)

ウォールストリート・ジャーナル紙は9月25日付の社説で尖閣問題をめぐる中国の反日行動を非難し、日本へのこの動きが国際秩序への挑戦の一端だとして米国が断固として阻むことを求めた。

「中国の民族主義者の猛威」と題する社説は最近の中国での反日行動が暴動に等しい危険な動きだとして、中国政府は反日をまずあおり、一定線を超えると抑えるという二重のコントロールをしていると論評した。

同社説は「中国共産党は国内の反日感情を沸騰させることで、かつて日本軍を中国から追い出したという歴史的な業績からの統治の正当性を得るという利得がある」とも述べた。

日本の野田政権が(都の計画に介入する形で)尖閣諸島を地権者から購入し、国有化して中国との摩擦を減らそうとしたにもかかわらず、中国側は「挑発」として受け取り、尖閣海域に公船を送りこみ、自国内の日本企業の襲撃をあおったことは、「危険であり、自国の経済停滞から国民の目をそらそうという試みだ」とも論じた。また、尖閣国有化に対し「中国は自国の主権主張のためのなんらかの外交的な抗議が必要だったのに、それをせず、いきなり軍事衝突の危険を増すような措置をいくつも取ってしまった」と中国側に批判の重点を向けた。

さらに社説は中国の尖閣問題での侵略的な姿勢は民族主義の表れで、国際社会の現状を崩そうとしたソ連の域にこそ達していないが、「反民主主義勢力は民族主義が加わると、国際秩序に挑戦し、不安定にすることが避けられず、米国は中国がその(日本のような)隣国に攻勢をかけることを断固として阻止すべきだ」と主張した。(ワシントン 古森義久)

=========

帝国主義が好きなロシアは除いて、欧米各国は直接は言わないとしても、今の中国の姿に、かつてのナチスドイツやソ連の姿を見ていることは、以上の論評からも明かだろう。欧米は20世紀の二回の大戦とその後の冷戦で、文明全体を破壊されるほどの辛酸を甞めた。私達日本人も国家滅亡の憂き目にあった。ただその後の歴史が違う。20世紀後半の60年以上、完全に眠っていた私達日本人と違って、軍事的緊張が常にあった欧米各国は、かつての悪夢を再来させようする国家の登場を決して許さないだろう。

3.抑止=経済

日本市民は、今後10年間に起こるかもしれない中国による極東海域での軍事侵略を防ぐ鍵を持っている。それは「経済」である。日本の中国系白痴マスコミ(『朝日』、NHK等)に騙されてはいけない。

=========

工場破壊など文明国とは思えない惨状露呈 中国の対日制裁、経済失速への起爆剤? (1/4ページ)2012.9.30 07:00

外観も窓ガラスが割れ、黒いすすで無残な姿になったミトクハーネスの中国工場=16日、山東省青島市(同社提供)【拡大】

反日暴動が荒れ狂った中国では、次の対日行動として経済制裁を求める声が強まっている。

2年前の中国漁船衝突事件ではレアアース(希土類)の輸出を止めるなどして船長釈放を勝ち取ったと考えているようだが、とんでもない。対日制裁は急に陰り始めた中国経済のハードランディングを早める“起爆剤”となる可能性が大きい。

「中国の消費者が理性的に自らの立場や考えを表明しても理解すべきだ」。中国商務省の姜増偉次官は13日の会見で日本製品ボイコットを容認する発言を行った。その後の各地での日本企業の工場や百貨店などへの破壊行為は、文明国とは思えない惨状を呈した。

それでも飽き足らないのか、中国各地の税関当局が日本から輸入する海運貨物の通関検査を厳しくする動きが広がり始め、中国メディアでも経済制裁を求める論調が相次いでいる。

17日付の中国共産党機関紙、人民日報(海外版)は1面に「中国はいつ日本に経済(制裁)の引き金を引くのか」と題するコラムを掲載した。

「領土問題で日本が挑発を続けるなら中国は必ず応戦する。それも日本に大きな殺傷力を及ぼす標的の中心を狙って反撃する。製造業、金融業、戦略物資の輸入など全てが対象だ」とすごんでいる。

同紙系「中国経済周刊」誌は経済制裁で中国が影響を受けることを認めつつも、「日本への打撃がはるかに大きい」と強調する。

その根拠として「中国の総貿易に占める対日比率は10年で約半減(2002年の16%から昨年9%)したが、日本の対中輸出比率は20%に上昇」。逆に「中国の対日輸出比率は8%に下がった」と指摘している。

中国にとり日本の存在が軽くなるのに対し、日本の中国依存は強まる一方だから、「経済戦争の勝者は中国」というわけだ。

果たしてそうか。昨年の対日貿易比率は9%でも、中国は世界への輸出を支える(1)半導体や発光ダイオードなどあまたのハイテク製品の核となる素材や部品(2)その品質を高める工作機械や各種計測機器-などの多くを日本からの輸入や現地生産に依存している。

中国は従来の鉱物資源や食料などの1次産品から工業製品への輸出転換を急速に進めているが、その土台は日本が支えているといっても過言ではない。

この現状下で経済への先行き不安が急速に強まっている。地価・労賃急騰などで外国企業の対中投資は1~8月累計で3・4%減った。常に一歩遅れる日本企業だけは19%(1~7月)も増やしていたが、暴動を機に急減は必至だ。

世界景気の低迷で8月の輸出は前年同月比2・7%増と、2割以上の伸びを続けた過去とは様変わりだ。中国の今後を危ぶみ始めたためか資本流出も始まり、4~6月の外貨準備高は20年ぶりに減少に転じた。

政府は9月に入り1兆元(約12兆円)の公共事業投資を追加するなどして、7・5%の成長目標達成に懸命だ。しかし政府投資とともに成長の両翼だった外資導入と輸出がこのありさまでは、決して楽観できない。

各地のデモ・暴動では、毛沢東の写真や肖像画を掲げたプラカードがあふれた。共産党政権の腐敗・堕落や激しい所得格差への民衆不満も爆発寸前だ。

対日制裁にかまけていると経済失速はおろか、体制を揺るがす事態も招きかねない。(北京・山本勲)

==========

中国市場は日本にとって完全な赤字である。

==========

対中赤字は前年同期比2.6倍−2012年上半期の日中貿易− (日本、中国)2012年8月21日 中国北アジア課

2012年7月に発表された財務省貿易統計(円ベース、輸出は確報値、輸入は速報値)をジェトロがドル建て換算したところ、12年上半期の日中貿易は総額1,650億5,540万ドル(前年同期比1.1%増)と、上半期ベースで過去最高を記録した。半期ベースでは11年下半期(1,817億6,347万ドル)に次いで2番目の水準となった。輸出入別では、輸出が737億1,942万ドル(5.7%減)、輸入が913億3,597万ドル(7.5%増)と、日本側の貿易赤字は前年同期比2.6倍の176億1,655万ドルとなった。輸出が減少したのは、上半期ベースでは09年以来。

通商弘報 5032062ce7b08

==========

直接メリットがあるのは、ユニクロやイオンなど、中国関係のメーカーや販売企業だけである。黒字と主張するメディアや評論家は多いが、一種の数字の遊びである。以下のブログのもっともらしい記事を見ると分かるだろう。実は、こうして適当に貿易関係の流れをどんどん増やしていけば、簡単に全体としては黒字だと主張できる。なぜなら日本の貿易收支は黒字だったから。これは、完全なまやかし、詭弁だ。

『対中赤字、実は黒字』良い記事ゆえの問題点

中国貿易は私達日本市民にとってまったく利益はない。中国に投資する企業のせいで、日本の雇用は確実に悪化し、賃金も下がっている。中国に投資している日本企業製品をなるべく不買し(例:ユニクロを10枚買っていたら、1枚にする)、メール等の抗議で締め上げよう。流れが止まれば、それだけ、戦争の足音は遠のく。資金を環流させない、これが一番の抑止力である。

4.国内を見よ

尖閣問題は、間接的にしか動かせない。まずは、国内を見ることである。

==========

安倍氏、自民新総裁に…決選投票で石破氏を逆転2012年9月26日(水)14:46

(読売新聞)

自民党は26日午後、総裁選の投開票を行い、新総裁に安倍晋三元首相(58)(町村派)を選出した。

安倍氏は1回目の投票で2位につけ、1位となった石破茂前政調会長(55)(無派閥)を決選投票で逆転し、勝利した。決選投票による逆転勝利は、石橋湛山氏が岸信介氏を破った1956年以来、56年ぶり。

26日は午後1時から自民党本部で国会議員による投票が行われ、党員投票の結果とともに発表された。1回目の投票では、石破氏が199票でトップ、安倍氏が141票で続いた。5人の候補者のいずれも過半数を獲得できず、上位2人が国会議員投票だけで争われる決選投票に進んだ。

安倍氏は2006~07年以来の再登板となる。総裁の再登板は、1955年の自民党結党以来初めて。安倍氏は2006年9月に首相に就任したが、体調を崩して07年9月に辞任した。

新総裁の任期は15年9月末まで3年間。自民党は、新たなリーダーのもとで、09年に野党に転落して以来の政権復帰を目指し、次期衆院選に臨むことになる。

谷垣禎一総裁の任期満了に伴い今月14日に告示された総裁選は、安倍氏、石破氏、山崎派出身の石原伸晃幹事長(55)、町村信孝元官房長官(67)(町村派)、林芳正政調会長代理(51)(古賀派)の5氏が立候補し、国会議員票(198票)と党員票(300票)の計498票を巡って選挙戦を展開した。

==========

安倍総裁になったとたん、今まで自民党を無視していた新聞がいっせいに書き始めた。深刻な利害が絡んでいるからである。まずは、朝鮮系が嫌がっている。ということは、『朝日』やNHK等にも飛び火するということである。

==========

自民党総裁に安倍元首相…韓国メディア「日本の右傾化加速」懸念

中央日報日本語版 9月26日(水)17時15分配信

日本自民党総裁に代表的な右翼政治家の安倍晋三元首相が選出された。

26日の日本メディアによると、安倍晋三元首相はこの日行われた自民党総裁決選投票で108票を獲得し、89票の石破茂前政調会長を19票差で抑えた。安倍元首相は07年以来5年ぶりに自民党を率いることになった。 自民党が次期総選挙で政権を奪還すれば、安倍新総裁が首相に就任することになる。

安倍新総裁はその間、独島(ドクト、日本名・竹島)など領土問題で強硬論を主導してきた人物で、戦争を禁止した憲法の改正、集団的自衛権の行使、慰安婦動員の強制性を認めた河野談話の修正を主張してきたため、韓国メディアは日本の保守右傾化の動きがさらに加速する見込みだと報じた。

==========

安倍総裁は、前回の経験から学んだか?その点が最大の問題だろう。

==========

自民総裁に安倍元首相 挫折を糧に「宿題」果たせ 政治部・阿比留瑠比

2012年9月27日(木)08:02

事実上、次の首相を選ぶとされた自民党総裁選を制した安倍晋三新総裁だが、前途は必ずしも平坦(へいたん)ではなく、むしろ遠く険しいいばらの道だ。首相在任時にやり残した「宿題」を片付けるためには、まずは政権を奪還しなければならない。高い理想と保守的理念に反発し、足を引っ張ろうとする勢力も待ち受ける。首相辞任後の5年間、「挫折を含めさまざまなことを学んできた」という安倍氏の真価が問われる。

「政権奪還は決して私たちのためでも自民党のためでもない。まさに日本を取り戻す。日本人が日本に生まれたことを幸せと感じ、子供たちが誇りを持てる日本を作っていくためだ」

安倍氏は新総裁就任のあいさつでこう強調した。総裁選への出馬で、「政権をほうり出したひ弱な政治家」などと多方面から誹謗(ひぼう)中傷の矢が飛んでくるのは分かっていた。それでも、国難を迎えた時代には自身が先頭に立つしかないと覚悟を決めたのだろう。

憲法改正、集団的自衛権の行使容認、教員組合活動の適正化、公務員制度を含む行政改革、道州制を前提とした地方分権の推進…など、安倍氏が総裁選で掲げた目標や政策の多くは首相時代に着手したものの未完成となったテーマだ。

また、根拠もなく慰安婦募集の強制性を認めた「河野談話」の見直しや靖国神社への参拝など、総裁選の論戦の中で明らかにした方針も注目を集めている。

どれも日本が戦後の占領体制から決別し、独立国として生存していくための当たり前の施策だが、首相時代には反対勢力のすさまじい攻撃を浴びた。その急先鋒(せんぽう)の朝日新聞は、総裁選告示前の7日付の社説で、早くも歴史認識に関して「首相再登板をねらう政治家として、思慮にかける」「一国の政治指導者として不適格だ」などと牽制(けんせい)球を投げている。

安倍氏の在任中、メディアは「消えた年金問題」や「政治家の事務所費問題」について大々的に報じて責任を追及した。ところが、安倍氏が退陣すると、新たに同様の問題が発覚してもほとんど取り上げられなくなったのは記憶に新しい。

教育基本法改正、防衛庁の「省」昇格、国民投票法成立など、安倍氏がリーダーシップを発揮して成し遂げた歴史的成果は少なくない。だが、それを正当に評価する声は、反対勢力による批判の大合唱の前にかき消されていった。

「われわれは安倍さんを単騎駆けさせ、討ち死にさせてしまった」

安倍氏が病を得て辞任した際、側近議員の一人はこんな反省の弁を述べた。霞が関の高官は「(当時)53歳の安倍さんは若さゆえに嫉妬の対象となり、支えるべき自民党側も『お手並み拝見』という態度だった」と語っていた。

安倍氏は今後、過去の経験に学び脱皮した姿を見せる必要があるだろう。一方、党側は決選投票まで行って選んだ新総裁を、今度こそ「単騎駆け」させずにきちんと支えていくべきなのは言うまでもない。(あびる るい)

==========

軽重を付けずに全部を一度にするマネージメントの失敗をしなければいいが。

5.最大の内憂=原発利権産業

「前門の虎」がロシアと組んだ中国だとすると、「後門の狼」は原子力産業である。背後には、アメリカやフランスなどの原子力産業が繋がっている。「後門の狼」は、日本国民を犠牲にして「夢よもう一度」を狙っている。

==========

<福島健康調査>「秘密会」で見解すり合わせ毎日新聞 10月3日(水)2時31分配信

東京電力福島第1原発事故を受けて福島県が実施中の県民健康管理調査について専門家が議論する検討委員会を巡り、県が委員らを事前に集め秘密裏に「準備会」を開いていたことが分かった。準備会では調査結果に対する見解をすり合わせ「がん発生と原発事故に因果関係はない」ことなどを共通認識とした上で、本会合の検討委でのやりとりを事前に打ち合わせていた。出席者には準備会の存在を外部に漏らさぬよう口止めもしていた。

【出席者に口止め】秘密会、別会場で開いて配布資料は回収し「保秘」徹底

県は、検討委での混乱を避け県民に不安を与えないためだったとしているが、毎日新聞の取材に不適切さを認め、今後開催しない方針を示した。

検討委は昨年5月に設置。山下俊一・福島県立医大副学長を座長に、広島大などの放射線医学の専門家や県立医大の教授、国の担当者らオブザーバーも含め、現在は計19人で構成されている。県からの委託で県立医大が実施している健康管理調査について、専門的見地から助言する。これまで計8回あり、当初を除いて公開し、議事録も開示されている。

しかし、関係者によると、事務局を務める県保健福祉部の担当者の呼びかけで、検討委の約1週間前か当日の直前に委員が集まり非公開の準備会を開催。会場は検討委とは別で配布した資料を回収し議事録も残さず、存在自体を隠していた。

9月11日に福島市内の公共施設で開いた第8回検討委の直前にも県庁内で準備会を開いていた。同日は健康管理調査の一環である子供の甲状腺検査で甲状腺がん患者が初めて確認されたことを受け、委員らは「原発事故とがん発生の因果関係があるとは思われない」などの見解を確認。その上で、検討委で委員が事故との関係をあえて質問し、調査を担当した県立医大がそれに答えるという「シナリオ」も話し合った。

実際、検討委では委員の一人が因果関係を質問。県立医大教授が旧ソ連チェルノブイリ原発事故で甲状腺がんの患者が増加したのは事故から4年後以降だったことを踏まえ因果関係を否定、委員からも異論は出なかった。

また、昨年7月の第3回検討委に伴って開かれた準備会では、県側が委員らに「他言なさらないように」と口止めもしていた。

毎日新聞の取材に、県保健福祉部の担当者は準備会の存在を認めた上で「あらかじめ意見を聞き本会合をスムーズに進めたかった。秘密会合と言われても否定できず、反省している。(今後は)開催しない」と述べた。

福島県の県民健康管理調査は全県民を対象に原発事故後の健康状態を調べる。30年にわたり継続する方針で、費用は国と東電が出資した基金で賄う。【日野行介、武本光政】

福島健康調査:「秘密会」出席者に口止め 配布資料も回収

毎日新聞 2012年10月03日 02時30分(最終更新 10月03日 05時14分)

秘密会のため福島県庁を訪れた検討委員会のメンバーら=2012年9月11日午後1時過ぎ、武本光政撮影

拡大写真 東京電力福島第1原発事故を受けた福島県の県民健康管理調査について専門家が意見を交わす検討委員会で、事前に見解をすり合わせる「秘密会」の存在が明らかになった。昨年5月の検討委発足に伴い約1年半にわたり開かれた秘密会は、別会場で開いて配布資料は回収し、出席者に県が口止めするほど「保秘」を徹底。県の担当者は調査結果が事前にマスコミに漏れるのを防ぐことも目的の一つだと認めた。信頼を得るための情報公開とほど遠い姿勢に識者から批判の声が上がった。【日野行介、武本光政】

9月11日午後1時過ぎ。福島県庁西庁舎7階の一室に、検討委のメンバーが相次いで入った。「本番(の検討委)は2時からです。今日の議題は甲状腺です」。司会役が切り出した。委員らの手元には、検討委で傍聴者らにも配布されることになる資料が配られた。

約30分の秘密会が終わると、県職員は「資料は置いて三々五々(検討委の)会場に向かってください」と要請。事前の「調整」が発覚するのを懸念する様子をうかがわせた。次々と部屋を後にする委員たち。「バラバラの方がいいかな」。談笑しながら1階に向かうエレベーターに乗り込み、検討委の会場である福島市内の公共施設に歩いて向かった。

県や委員らはこうした秘密会を「準備会」と呼ぶ。関係者によると、昨年7月24日の第3回検討委までは約1週間前に、その後は検討委当日の直前に開かれ、約2時間に及ぶことも。第3回検討委に伴う秘密会(昨年7月17日)は会場を直前に変更し、JR福島駅前のホテルで開催。県側は委員らに「他言なさらないように」と口止めしていた。

==========

隠したということは、顕著な放射性物質による健康被害が出ていると言うことである。

ネガティブ・キャンペーン(財団やサプリメント関係)も多いが、クリス・バズビー博士の以下の本は読んでおくべきだろう。

封印された「放射能」の恐怖 フクシマ事故で何人がガンになるのか

「白い猫でも黒い猫でも鼠を捕る猫はいい猫である」バズビー博士は、金銭にルーズな山師的側面があるかもしれないが、ECRRで出した内部被曝の計算式は、現在、原発から飛散した放射性物質の影響を唯一説明できる方法である。