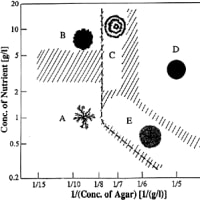

(写真:環境で分化するバクテリアのコロニー形態;STAP細胞理論が応用できそうな研究は、まずはバクテリアの行動に関する研究かもしれない)

1.議論が始まったのは、明るい前兆とも

2回に渡って、STAP細胞言論弾圧事件の意味する問題について、研究という活動の面から考察してみた。

STAP細胞理論が実証されたら・・・(1):文明への「日本国」の罪は永久に消えない

STAP細胞理論が実証されたら・・・(2):「日本国」の大学の存在意味の消滅

法的問題や法的責任などは吹けば飛ぶような問題で、大事なのは、研究活動という近代社会の「歴史的使命」に対して日本社会がそれを弾圧したことで犯した罪について、自分自身のためにも今後の文明のためにも、知ることである。

STAP細胞言論弾圧事件は「不正の摘発」で「正義」だという、11jigenやその擁護者の問題点について前回述べたので、今回はSTAP細胞言論弾圧事件を「正義」としているメディア人の「STAP細胞否定論」について、検討してみたい。

ただし、日本国は日本国憲法で言論の自由が保証された民主国家なので、これは、あくまでも自由な議論である。法律問題など、些末な問題として断罪している訳ではまったくない。ただ、否定派であれ肯定派であれ言論の自由を相互に保証するという民主社会の市民モラルとしての義務と責任があるだけである。今までも述べたように「物理的外的刺激で細胞に多能性が回復する」原理であるSTAP細胞論が認められれば、2014-15年に「STAP細胞言論弾圧事件」をいかなる形であれ肯定した人は、地動説派を火焙りにし、弾圧した天動説派が未来永劫、人類文明の敵(あるいは恥辱)であるように、今後、人類文明が続く限り文明に対する犯罪者として歴史に名が刻まれる「栄誉」を与えられることになる。それが歴史の道理である。永久の法など存在しえない(法の理念や原則は別だが)法律問題など、まさにその時限りの塵芥に過ぎない。時代によってまったく変わってしまう法的責任などより、その価値観が継承される限り永久に残る歴史的名誉に関わる責任のほうが遥かに重い。

そして、今の「日本国」で大事なのは、言論の自由という民主社会の基本的道理を知ることであり、『毎日』『朝日』『NHK』とその関連テレビ局等のメディアによって「捏造」と断罪されたSTAP細胞言論弾圧事件の研究テーマ=パラダイムを、研究の場に取り戻し、本来の研究としての議論ができるように回復することである。

2.メディア人の罪は重大

STAP細胞言論弾圧事件のメディアでの擁護者のひとり、粥川準二氏の論について、検討してみよう。議論の公平公正のために、全文を引用する。まともな知性と理性をお持ちなら、これは研究上の議論なので、「著作権」等々、ゴミのようなビジネス問題を持ち込まないようにくれぐれもお願いしたい。

==========

STAP細胞をめぐる「流言」を検討する

粥川準二 / ライター・編集者・翻訳者

繰り返される「流言」

3月19日、あるウェブ媒体が「STAP現象、米国研究者Gが発表…小保方晴子氏の研究が正しかったことが証明」という記事を配信し、それに応じて「STAP細胞はやっぱりあった!」、「小保方さんは正しかったことを海外の研究者が証明した」、「STAP現象を否定したマスコミは反省しろ!」などといった発言がソーシャルメディア上に飛び交った。

結論からいうと、この記事の主旨は昨年12月12日から数日間、ソーシャルメディア上にあふれた「流言」の繰り返しであり、多くの誤解にもとづくものである(「デマ」と呼ぶ人もいる。流言とデマの区別については後述する)。

筆者は当時、この件について医療情報ウェブサイト『Medエッジ』同年12月13日付で、「その理解は誤り」であると解説した。残念ながら同サイトは終了してしまったため、同じ記事は筆者の個人ブログに転載してある。本稿ではその説明を繰り返すとともに、あらためてこの問題を整理してみる。『Medエッジ』掲載記事と内容的に重複があることをご了承されたい。

「iMuSC細胞」とSTAP細胞

「小保方晴子氏の研究が正しかった」ことの根拠とされている論文は、米テキサス医科大学のキンガ・ヴォイニッツ博士らがまとめ、2015年11月27日、『ネイチャー』と同じ出版社が発行する『サイエンティフィック・リポーツ』という電子ジャーナルに掲載されたものである。題名は「損傷によって誘導された筋肉由来幹細胞様細胞群の特性評価」(Scientic Reports 5(17355), 2015)。

この論文は題名からわかる通り、マウスの足を「損傷(怪我)」させて筋肉の細胞を刺激し、その後に採取・培養したところ、多能性幹細胞、つまりES細胞やiPS細胞のように、さまざまな細胞になることができる細胞に“似たもの”ができた、という実験結果をまとめている。論文の著者らはこの細胞を「iMuSC細胞(損傷誘導筋肉由来幹細胞様細胞)」と名づけている。彼らはこの研究を数年前から行っており、初期実験の結果をすでに2011年にオープンアクセス誌『プロスワン』で発表している(Plos One, DOI: 10.1371/journal.pone.0016699)。この論文はその延長にあるものだ。

STAP細胞についても再確認しておこう。2014年、当時理化学研究所にいた小保方晴子氏らが「STAP細胞」または「STAP現象」として主張したことは、マウスの脾臓から採取したリンパ球を弱い酸性の液に25分ひたしたところ、ES細胞やiPS細胞をもしのぐ多能性(さまざまな細胞になる能力)を持つ細胞ができた、ということである。小保方氏らはこの細胞を「STAP(刺激惹起性多能性獲得)細胞」と名づけた。実験結果は有名な研究者らとの共著で『ネイチャー』に2本の論文として掲載された。

しかし周知の通り、数多くの研究不正があることが各方面から指摘された。最終的には、迅速とはいえなかったものの、2014年12月、理研の委員会の調査によって、STAP細胞とされたものはES細胞である可能性が高いこと、複数の図表が捏造や改ざんされていたことが確認された。ただしES細胞の混入が意図的なのか、非意図的なのか、意図的だとしたら誰がやったのか、そしてその理由については現在もはっきりとしない。また、論文通りに実験(追試)しても、再現性がまったくないことも、理研の「STAP現象の検証」によって確認された。2本の論文は理研の調査結果を待たず同年6月に撤回されている。小保方氏は同年12月に理研を退職した。

なお2015年9月には、理研の調査で実務を担当した研究者たちがSTAP細胞とされたものはES細胞に由来するものであることを明らかにしたこと、7つの研究者グループが小保方論文の追試に失敗した(再現できなかったこと)ことが、それぞれ論文の形式にまとめられて『ネイチャー』の「BRIEF COMMUNICATIONS ARISING」という投稿欄に掲載された(Nature 525(7570): E4-5, 2015; Nature 525(7570): E6-9, 2015)。

小保方氏は体調不調が伝えられているので、まずは休養すべきだろう。回復したうえで科学者として科学的な主張をしたいのであれば、このBRIEF COMMUNICATIONS ARISINGに反論を投稿すべきだ。しかし彼女はそれをしないまま、2016年1月、手記『あの日』(講談社)を公表した。

対象も方法も結果も異なる

ではヴォイニッツ博士らの研究結果は、小保方氏らの名誉をどれくらい回復するものなのだろうか?

ヴォイニッツ博士らが行なった実験は、マウスの筋肉細胞に「損傷」という物理的な刺激を与えた、というものである。したがって彼らがめざしたものは、「STAP」の定義にあてはまらないこともない。

しかし、まず実験対象が違う。小保方氏らはさまざまな細胞を使ったようだが、多能性の確認に成功したと述べたのはリンパ球だけである。一方、ヴォイニッツ博士らは筋肉細胞である。方法もまったく異なる。小保方氏らはさまざまな刺激方法を試したようだが、多能性の確認に成功したものとして論文にまとめたのは、酸である。それに対して、ヴォイニッツ博士らが行なった刺激は、「損傷(裂傷)」である。

これらの事実からだけでも、ヴォイニッツ博士らの論文が、小保方氏らが『ネイチャー』論文で成功したと称したことを再現したわけではないことがわかる。

そして結果も異なることが重要だ。ヴォイニッツ博士らは、このiMuSC細胞が3種類の胚葉(内胚葉、中胚葉、外胚葉)に変わることは確認したが、「キメラ」という多能性の確認方法では「完全な生殖細胞系の遺伝」は確認できなかったと明記している。つまり生殖細胞にはならなかったということだ。この論文では、分化し終わった筋肉細胞を「損傷」することによって「部分的に(partially)」初期化することができ、「多能性様状態(pluripotent-like state)」にすることができたと主張されているのだが、「部分的に」や「様(-like)」という言葉遣いからわかるように、体細胞の初期化や多能性の獲得に、完全に成功したとは述べていない。小保方氏らが『ネイチャー』論文で成功したと主張したこととは異なる。

以上をまとめると、2つの論文に書かれたことの違いは、以下のようになる。

2011年論文は「矛盾する諸結果」の1つ

ヴォイニッツ博士らの論文には、確かに小保方氏らが2011年に『ティッシュ・エンジニアリング パートA』誌で発表した論文への言及がある。STAP細胞を報告した『ネイチャー』論文へとつながるものである。しかし、その部分を翻訳すると、

成体組織中に多能性様細胞が存在するということは、何年も議論の争点になってきた。というのは、矛盾する諸結果が複数のグループから報告されてきたからだ。しかしながらこれまでのところ、そのような多能性幹細胞を体細胞組織からつくる(arise from)ことができたという研究は存在しない。

となる。「複数のグループ」に9から15までの文献註が付いていて、13が小保方氏らの論文である。つまり著者らは小保方氏らの2011年の論文を「矛盾する諸結果」の1つとして紹介したうえで、成功したものとは認めず、明確に否定している。撤回された『ネイチャー』論文については言及すらされていない。

なお13以外の文献註には、米国の研究者がつくったという「MACP細胞」や日本の研究者がつくったという「MUSE細胞」などを報告した論文が挙げられている。STAP細胞ばかりが取りざたされがちだが、体細胞から遺伝子導入を行なわずに多能性のある細胞をつくろうとした研究は珍しくはない。そしていずれもこの論文の著者らが書いている通り、確固とした評価は得られていないことが知られている。安定した評価が得られているのは、遺伝子導入を行なって人工的につくった細胞、iPS細胞(人工多能性幹細胞)だけである。

付け加えると、『サイエンティフィック・リポーツ』は、確かに査読のある学術ジャーナルではあるのだが、査読の基準は「技術的妥当性」のみで、「個別論文の重要性については、出版後、読者の判断にゆだねます」と明言されている電子ジャーナルである。いわば、ごく予備的な実験結果を示して、読者の意見を求めることを目的にして書いたものも掲載される媒体なのだ。したがって読者はその分を割り引いて解釈することが前提になっている。

したがって、このiMuSC細胞もまた、再現実験(追試)など科学と歴史による評価を待つことになる。科学的真理は、1本や2本の論文で確立されるものではない。

小保方氏らの『ネイチャー』論文は撤回されたが、否定されたのは小保方氏らの方法であって、遺伝子に手を加えることなく体細胞を初期化して多能性を持たせる、というアイディア(仮説)ではない。そのような実験が今後成功する可能性は十分にある。ただし、多能性が完全に確認され、さらにその再現性が確認されたとしても、小保方氏らの方法が認められたことにはならないのはもちろん、『ネイチャー』論文における研究不正が取り消されるわけではない。誤解を避けるためにも、そのときには「STAP」という名称は付けないほうがいいだろう。【次ページにつづく】

「研究不正の有無」と「再現性の有無」は別問題

以前に本誌でも書いたことだが、あらためて強調しておきたいのは、「研究不正の有無」と「再現性の有無」はまったく別問題だということである。最大限譲歩して、ヴォイニッツ博士らの実験結果は小保方氏らのいう「STAP現象」の証明に成功したものだとむりやり解釈しても、そのことは、研究不正がなかったということを意味するわけではない。

再論しておくと、研究不正の有無は「研究公正」(または「研究倫理」)の問題であるが、再現性の有無は純粋に「科学」の問題である。それゆえ小保方氏らの『ネイチャー』論文の評価は、以下のように4通りの可能性があったはずである。

理想的なのは、当然ながら(2)である。最悪なのは(3)であり、実際にそうだったと確定している。(4)の可能性は、一般的には考えられることだった。その場合、科学的な批判の対象にはなっても、社会的な批難や制裁の対象にまではならないだろう。

(1)の可能性もなくはなかった。筆者は以前、(1)はあまりないと思っていたのだが、複数の分野の科学者に「一般論として、(1)はありうるのか?」と尋ねてみると、「潜在的にはかなりあるだろう。再現性さえあれば、グラフなどに細工をしていても、あまり気にされないから」という異口同音の答えが返って来た。

小保方氏が複数の図表(最低4点。おそらくはそれ以上)を捏造・改ざんしたこと、STAP細胞と称されたものが実はES細胞である可能性が高いことは、前述のように理研自体も調査結果をもとに認めている。ヴォイニッツ博士らの論文には、これらのことを覆す要素はない。したがって小保方氏や共同研究者、理研、早稲田大学の名誉回復にはまったくつながらない。

科学をめぐる言論空間を豊かにするために

評論家の荻上チキ氏は、「流言」と「デマ」は厳密には異なり、前者は「根拠が不確かでありながらも広がってしまう情報」であり、後者は「政治的な意図を持ち、相手を貶めるために流される情報」だと説明する。流言とデマの区別は「学術研究には有用ですが、臨床的な分析や対処の際には、実際はそれほど重要ではない」と荻上氏は論じる。「流言やデマが広がるのは、それを信じた人・広げた人が多くいるからです。ですから、それを信じてしまう集団的な心理や情報環境にこそ注目すべき」(『検証 東日本大震災の流言・デマ』、光文社新書、2011年、13〜14頁)。

筆者は荻上氏の見解に同意するのだが、冒頭で紹介した記事の著者やそれに賛同する人たちの大半は、政治的な意図で誰かを貶めているようには思えないので、本稿ではとりあえず「流言」と呼んでおく。

本稿では、昨年12月12日と今年3月19日に広まった流言について、その根拠を筆者なりに検討してみた。根拠とされるものを同じくするこの2つの流言を「信じた人・広げた人」たちには、どのような問題があったのだろうか? 第1に、研究内容(論文)の理解が正確ではないこと、第2に、「再現性の有無」と「研究不正の有無」を混同していること、であろう。

ネット上には、これら以外にもSTAP細胞問題に関する流言が散見されるが、第3の問題として、「必要条件」と「十分条件」を混同しているということもある。

たとえば、Oct4という多能性を示すマーカー(目印)として知られるタンパク質の陽性反応(発現)を、STAP現象が起きている証拠だと述べる人がいるが、Oct4の発現は多能性の必要条件であって、十分条件ではない。

小保方氏は手記『あの日』で、「「Oct4陽性の細胞隗を作成したところまで」を、STAP細胞を作製した根拠」であると、2014年4月の記者会見後に述べた追加説明を繰り返している(同書171頁)。しかし「STAP」の「P」は「pluripotency」、つまり「多能性」という意味である。現在では、ある細胞の多能性を証明するためには、「キメラ(マウスの作製)」や「テラトーマ(の発生確認)」と呼ばれる実験が不可欠とされており、Oct4陽性だけでは、多能性の十分条件を満たしたことにはならない。

そしてOct4の発現を示す緑色の光は、細胞が死ぬときに観察される「自家蛍光」と区別される必要がある。しかし、理研による「STAP現象の検証」(再現実験)では、小保方氏自身によっても、「検証」を指揮した丹羽仁史氏によっても、その確認はなされなかった。7つのグループによる追試(再現実験)でも同様である(前述のNature 525(7570):E6-9)。「検証」では、キメラ作製も試みられたが、1回も成功しなかった。

したがって小保方氏らと同じ方法で、多能性の十分条件を満たす細胞を作製できたという例は、本人も含めて誰も実現できてない。

にもかかわらず、現実として小保方氏の『あの日』は26万部ものベストセラーになっているといい、ネット上には流言が満ち溢れている。しかし、『あの日』を買った者のなかには筆者のようにこの問題を検証するために買った者もいるだろうし、そもそも日本には1億2000万人以上の人々がいる。そうした流言を信じないネットユーザーも多い。

信じ込んでしまっている人を説得するのはほぼ不可能である。科学やメディアのプロがすべきことは、よくわからず判断に迷っている人たちを念頭にして、手堅いファクト(事実)と厳密なロジック(論理)で、結論を急がず粘り強い議論を継続することである。そのことが流言やデマを信じてしまう「集団的な心理」を変化させ、「情報環境」を整え、科学をめぐる言論空間を豊かにすると筆者は考えている。冒頭で紹介した記事の著者を人格攻撃する者もネットには散見されるが、それは賢明ではない。

==========

アメリカで昨年末に発表されたSRAP細胞論の原理を応用したヴォイニッツ博士らの論文では、STAP細胞理論は成り立たないという粥川氏の議論であるが、確かに論理的には明解に書かれており、『毎日』『朝日』『NHK』とその関連テレビ局等のメディアが「捏造」と断罪しSTAP細胞言論弾圧事件の研究テーマと論文について、問題点を正確に描いていると言える。

しかし、残念ながら以下の点は、研究的な議論としては、まず致命的なミスである。

(1)「流言」の根拠となる資料が網羅されていない

この記事には、この記事が書かれた2016年3月の時点ですでに世界の各国で行われていた「STAP細胞」原理によるヴォイニッツ博士らの論文以外の各種の実験はまったく参照されておらず、扱っている資料の網羅性と公平性に非常に大きな問題が認められる。

研究が客観性を持ちうるのは、検討すべき資料の範囲が限定され、かつ、その全てが考察対象になっているからで、検討すべき資料の範囲が限定されていなかったり、取り上げた資料の一部しか考察されていないものは、重大な研究の不備になる。記事を掲載している『SYNODOS』は専門性を唱い文句にしているので、こうした点が守られていないのは、非常に重大な問題と言え、看板に偽り有りと成ってしまう危険性を持っている。専門性が疑わしいなら、『毎日』『朝日』『NHK』とその関連テレビ局等のメディアとなんら変わらず、専門性を唱っただけ、逆に、「虚偽の宣伝」を行っていることにもなりかねない。こうした手続きは、研究では初歩の初歩なので、内部で、もっと記事の客観性を高める真摯な努力をするべきだろう。記事を書くのも研究論文を書くのも、メディアの形式は異なるが、事実を確認していく客観的手続きは実はまったく同じである。どんなに論理的でも、研究を批判しながら、研究を全然知らない素人が犯すような初歩のミスがあっては、何の意味もない。泥沼に基礎なしに建てた高層ビルと同じで、客観性、専門性をうたい文句にしたジャーナリズムが初期の取材の段階で、大事な資料を限定し網羅できていなければ、客観性、専門性のうたい文句はむしろ非常に悪質なデマになる。

読者の皆さんもご存知のように、ハーバード大学は2016年5月に「特許」を再提出した。

理研STAP細胞論文調査委員会報告、改革委提言等への根本的疑問さん(以下、疑問さんと略称):STAP特許出願継続の意思を明確にしたハーバード大―日本で審査請求書を提出

疑問さんの記事にあるように、ハーバード大学は2015年も特許は取り下げず、2016年4月22日付で出願人(ブリガムアンドウィメンズホスピタル(ハーバード大))が出願審査請求を行なった。粥川氏の議論で取り上げられたのは、「米テキサス医科大学のキンガ・ヴォイニッツ博士らがまとめ、2015年11月27日、『ネイチャー』と同じ出版社が発行する『サイエンティフィック・リポーツ』という電子ジャーナルに掲載されたもの」だけで、氏の記事では、STAP細胞理論の当事者だったハーバード大学の動きが完全に抜け落ちている。重大な検討すべき資料の脱落であり、ジャーナリズムでも研究論文でも致命的な欠陥である。

ハーバード大がSTAP特許出願に審査請求:日本でも実体審査開始

日本でもSTAP細胞を前提にした、細胞工学的技術の特許がすでに出されている。

https://www7.j-platpat.inpit.go.jp/tkk/tokujitsu/tkkt/TKKT_GM301_Detailed.action

すでに今年3月、ドイツの研究チームが有名雑誌でSTAP細胞理論と同じ原理を用い、似た方法で「分化した細胞を多能性のある状態に初期化」できる可能性を提示している。

BBRC誌掲載のSTAP現象が確認されたとの論文の件

こうした実験や手続きは、非常に時間のかかるもので、当然、昨年からすでに為されていたはずであり、メディアで公開されたのが粥川氏の論の後だから関係ないという議論は不当である。ジャーナリストなら、それを掴んでこそ、スクープである。メディアで大きく出た後に追いかけるのは、私のような一市民の素人ブロガーのすることで、ジャーナリストが素人ブロガーと同じことしかできないのなら、そんなジャーナリズムには存在価値がないだろうし、そんな程度のことは金銭を得る仕事にはなりえない。ジャーナリストなら、市民にできないことをしてほしい。

ヴォイニッツ博士らの論文は、STAP細胞理論を有効と認めている潜在的動き(巨額の利権が絡むので隠密裏になるのは当然で、そこを取材するのが専門的ジャーナリズムの価値なのに、それをしないのは怠慢、無能としかいいようがない)のただひとつのサンプル(事例)にすぎない。STAP細胞理論の証明の傍証=ヴォイニッツ博士らの論文だけ、ではなく、STAP細胞理論の証明の傍証>ヴォイニッツ博士らの論文で、他にも各国で証明(=手順が同じでは新しい業績として発表できないので、当然、似ているが別なやり方で別な名前を付けて実験して投稿することになる=これは学界の仕事の方法で研究者なら誰でもしている常識である)しようとする動きをまったく書いていないのは、きわめて悪質な隠蔽(=資料操作による言論操作)とも言える。

これは、学界の論文で行くと、類似の事象の資料A、B、C、Dがあったとき、都合の悪い事例A、B、Cには触れないで、Dだけを取り上げ、自分の論が正しいと言っているようなケースで、博士論文や投稿論文の場合、審査の段階で落とされていしまうようなかなり初歩的な悪質なレトリックである。

もちろん裁判ではこうした行為は利害を争っているので当然、検察・弁護士相互に取っている普通の方法である。だが、研究ではこれは無価値、無意味で、むしろ証明すべき事実の歪曲、捏造、変造として「不正」行為に当たる。

場が異なれば、何をすべきかはまったく変わってしまう。だからこそ専門性が成り立ちうるので、何の訓練も受けていない人が実際の戦場では何の役にも立たないどころかむしろ味方を危うくしてしまうのと同じで、こうした手続きは、それぞれの仕事の領域で職業人が互いに尊重すべき大切な社会的財産であり、できないものをできる、知らないものを知っていると宣い、さらにそれで人を断罪するような行為は、職業の自由を侵害し近代市民社会を根底から覆してしまう危険行為、暴力行為である。専門性を標榜している粥川準二氏の「専門性」は、研究界の専門性ではなく、むしろ法曹界の専門性で、それで研究を論じるのはまさに「不正」行為である。違うものは違うのである。カレーと大便が似ているからといって、カレーを大便に置き換えることはできない。こうしたことをするのがまさに素人の素人たる由縁で、目的に合わせて何が大事なのか分からないため、自分の経験的判断で考えるため軽重、真偽の判断がつかないのである。

誤解しないでいただきたいが別に素人が悪く、専門家が正しいなどと言っているのではなく、研究には研究の、各仕事には仕事のそれぞれ互いに異なる専門性があり、メディアのような取材と記事、法律での証拠と証明などの方法が、手続きや成果として発表されるテクストが似ているからと云って、研究の場合にそれを置換することはできないと言いたいだけである。こうした専門的な手続きは、それぞれ社会の中で機能する場がまったく異なり、従って何が重要なのかという基準(パラダイム)もまったく違う。

研究の価値は「新しい」という点だけが重要で、残りの論理性、整合性、体系性などは成果を既成のパラダイムに位置づけ、承認を求めるための補助的な手続きに過ぎない。だから、新しい点を追求している仮説と言われるものは、実は間違いの山である。

実は偶然だった自然科学の大発見

セレンディピティーと呼ばれるように、本来目指していたものとは異なるものが実験や調査から生まれたり見つかったりして、それが現在の科学的発見や工学的技術の基礎になっているものは非常に多い。

青色LEDでノーベル賞。中村修二先生が語る、ガキ大将が受賞できた訳

先の青色LEDも失敗の連続で、ノーベル賞受賞のおかげで今でこそ無能無恥なメディアに「絶讃」されているが、苦闘の時代、中村修二先生の研究は「気違い」扱いされていた。

中村修二氏が語る、青色LED開発前に学んだ2つの重要なこと

無名時代の中村修二先生の研究も、11jigenなどの手に掛かると、小保方さんのように、学界の主流である帝大系学閥に逆らった研究なので全部「不正行為」にされてしまっただろう。

主流派=正義、真理、正解ではない点が、研究の研究たる由縁で、だからおもしろく、挑戦しがいがあるのである。近代文明を産み出したのも、こうした無数の失敗と挑戦による夢の追求である。

そして、研究では、大学入試や公務員・司法試験等々のように正解はひとつではない。正解が複数以上あって当たり前の世界である。また、問題自体が解けないこともある。問題自体が間違っていることもある。問題を見出した時点で答えが決まっていることもある。問題を立てること自体が研究の場合も多い。また、正解を決めることができないというのが正解の場合もある。100とおりの答えが出てもまったくかまわない場合もある。テストの正解率が高い人=優秀な人材という日本の近代社会の人材育成(商業目的と研究目的の区別ができなくなっているのは同じだが、テストによる人材選抜は現代的ではない点がすでに指摘されて欧米ではポストモダン教育としての創意教育が始まっているが、日本や東アジアではまだ近代教育で全部が管理されている)では、実は対処できないのが研究の世界である。

(2)研究「不正」の基準認定の不当性

もう一つ、研究者としてあまりにも研究の性格を理解しない書き方があり、これで研究界での「専門性」があるのか、あまりにも基本的なことが理解できていない論者の見識を疑う。例としては、青字の部分である。

日本の明治以降の近代社会はすでにある正解を前提にしてそれを有用性で取捨選択し、決めたものを猿真似することで成功した。典型的なものが学校、軍隊、官僚制度である。大学に話しを絞るが、日本の大学(=特に帝国大学)は、明治時代半ばに、最先端の知識・技術を持っている西洋諸国の知的財産を翻訳してコピーするために作られた機関である。效率よくコピーするために、文系理系工学系医学系経済系軍事系などの今もそのまま使われている学科分類が生まれ、真似する部分を決めるのが当時の帝国大学教授の役割だった。效率よく真似するために外国語能力が最優先されて、外国語教育を中心にカリキュラムが中学から組まれ、旧制高校=外国語学校であり、その中から選抜された大学生には、外国語能力=教授ポストという評価基準があったと言える。当然、海外留学も必要である。

翻訳家の時代

今の日本の大学教授はこうして育った人達の後裔であり、誰もそうした人達のことを批判しないが、日本の帝国大学の出発点が細分化された西洋諸国の知的財産のコピーにあったことで、現在の日本の停滞も説明できる。現代の技術や知識、システムは非常に組織化されて全体的であり複数の領域に跨っている。だから、細分化された専門によって養成時から知識が極めて制限されている日本の大学教授には理解できない西洋の知的財産が非常に多くなっている。

簡単に言えば、今の日本の大学には、GoogleやFacebookのようなシステムがどのような原理で生まれて、どう運用されて、どのような機能を持っているのか、理解する手段がない。なぜなら、日本の大学では、明治時代の枠がそのまま残っているため、パソコンやプラグラミングは工学、理学などに、システム研究は、工学、理学、社会学、文学、経営学、心理学などに、人的社会的影響は、社会学、心理学、経営学、教育学などに、それぞればらばらな学科の専門に分かれてしまうため、大学教授には全体を理解する素養が就任時からなく、また、それを補完するシステムも今の大学にはないからである。当然、対応できる人材育成など、元から不可能である。

翻訳するものがなくなったと言われているが、逆で、日本の大学の学科が学生募集時から細分化されているために、対応できる人材育成ができず、明治時代の学科分類で生きている、イージス艦時代の戦艦大和のような無用の長物の教授ばかりを生産しているから、何を翻訳すべきかわからないし、翻訳したくても価値も内容も理解できないのである。今の日本の大学で多少なりとも生産的な仕事をしている先生方は複数の違う分野に跨る研究を恐れない人だけで、大半は自分の専門というすでに骨董品になっている分野での栄誉や仲間内の評価で生きている、すでに時代遅れの人達である。比喩で言えば日本の大学の教授は、第二次世界大戦当時なら十分に高い戦力の艦隊だったと言えるが、すでに時代がポストモダン(後近代)になった現在では、現在の米式機動部隊には旧日本海軍の艦隊ではまったく歯が立たない(戦闘方法が全く違うので接近する前に発見されて全滅する)無用の長物のような状態である。

細かい専門に分かれているからだめと言いたいのではなく、その専門を超える勇気と知恵を持たず、自分の現在に安住している=成長が止まり退化していることに気づかないからだめなのである。その点では、江戸時代末期と何等かわらない。火縄銃や旧式砲自体は役に立たないわけではないが、元込銃や後装砲が出て原理が変わった段階では実用にはならず、更新する義務が担当者にはあるのに、その原理が理解できないのである。この変化は運が悪いことに、1990年代、日本がバブル経済の夢に留まろうとして何もしなかった時代に急激に始まったので、いつの間にか鎖国状態になっていることに日本人教授の大半は気づかず、また、日本の大企業も自分達は世界の先端にいるという間違った先入観で見ていたので、変化をまったく認識できなかった。

研究は「新しさ」の追求ができなければ、生命を失う。だから間違いであるかどうかよりも、間違っているとしても基本となるアイディアを先に発表することを最優先にする。実は、ビジネスも同じで、時間が経って完全なものを出すより、他社よりも一刻も早く新しい分野に手を付けた会社の方が有利なビジネスを展開できる可能性がある。

一方、新しさの追究は補助的なものに過ぎないメディアや法律では、逆に間違いは許されない。研究の意義は新しさの提起によって社会を革新することにあり、メディアや法律の意義は正確な情報の提供や事実の判定によって社会を安定させ、維持することにある。目的がまったく異なる。2014-15年の「STAP細胞言論弾圧事件」で、大半の日本人が『毎日』『朝日』『NHK』およびその関連するテレビ局の言説を「正義」としたのは、後者の立場で仕事をしている日本人が今の社会では大半である=組織を維持するために仕事をしていることを意味している。従って、研究では訂正すれば全然問題にはならない、コピペだの写真の交換だの(STAP細胞の実験手続きは別に新しいものではなく今までも使われていたので、どの実験でも同じである。従って、写真を入れ替えても何ら問題はない。)を「不正」と認定して、攻撃したのである。このことは、逆に言えば、今の日本社会がどれほど保守化し、守旧化し、進歩が止まり、むしろ退化しているかを端的に示している。「新しい」ということの価値を判断できる人が日本にはほとんど居なかったということである。これで、ビジネスや技術の革新だのとはあまりにもおこがましく、日本の様々な分野が世界の先端からすでに脱落しつつある(=二流化、三流化している)ことも肯ける。

==========

第10回「IT投資で世界の潮流に遅れ、グローバル化で遅れた日本企業;国際競争力低下の大きな要因」

1 各種調査から明らかなIT投資の遅れ

国際IT財団(IFIT;International Foundation for Information Technology、経済産業省所管)は、2014年、615社の日本企業を対象に、ITの利活用に関する調査を実施した(実施委員長;宮川努、学習院大学教授,経済産業研究所ファカルテイフェロー)。その結果、日本企業によるIT投資の主目的は、通常業務の合理化・コスト削減であり、10年前の調査と同じであり、時代とともに変わっていないことがわかった(図表1)。日本では、IT投資が企業の業績にほとんど反映しないとされているが、IT投資の目的が通常業務の合理化・コスト削減であるため、従業員の前向きな協力が得られず、労働組合からも反発されることが、その背景であるとしている。

一方、極めて少数派であるが、CIO(Chief Information Officer)を置くようなIT投資に理解のある企業では、IT投資を、ROE拡大、海外進出、新規事業など売上増の手段として投資を行っており、この場合は、従業員が積極的に協力し、企業業績向上につながるとしている。(図表2)

国際IT財団では、日本企業でなかなかIT投資が企業業績に反映しない理由として、通常言われている「人材不足」説を否定し、真の理由は、経営トップの理解のなさ、日本企業のIT戦略の欠如にあると結論づけている。(以下は、サイトで)

==========

「国際競争力」ランキングから何を学ぶか

(前略)WCY、GCI、GII における最近の採用指標の入れ替えについて、その特徴を抽出してみると、中長期の経済的パフォーマンスにとって、世界的に重要とみなされる要素がどのように変化しつつあるかを知ることができる。新たに加わった指標が実際に中長期の経済的パフォーマンスと関係するかどうかは検証が必要であるが、少なくともこのようなランキングは投資家等の各国の評価に影響を与えることもあり、政策を考える上では、そうした動きの背景を理解しておく必要がある。最近の指標入れ替えの内容から、とくに重視されるようになったとみられる点は、第一に、ナショナルイノベーションシステム全体のグローバル化、第二に、ICT 利用の高度化・多様化、第三に、人的資本の高度化・多様化である。そしてこれらは相互に関連する。(以下は、サイトで)

==========

論文に間違いがある=不正という評価は、研究とは何か全く理解していない他分野の素人の見方で、さらに言えば、法律界やメディア界の基準で研究界を断罪し、差別したとも言える。野球のルールしか知らない審判がワールドサッカーの審判を担当してデタラメな判断をしているのと同じで、そんなことができるなら誰も苦労などしない。相互の立場の違いが理解できない人間が、こうした専門的問題を扱うのはあまりにも不当であり、言論暴力行為である。

とは言え、海外ではSTAP細胞理論の理論的側面=「外的物理的刺激によって細胞が多能性を回復する」が認められ始めており、この問題はいずれ法律界やメディア界の基準で研究界を断罪したままでは、収まらなくなる。日本の法律界やメディア界は、STAP細胞理論を実証しようとした笹井博士を不当な基準(=自分の基準を違う分野に暴力的、脅迫的手段で強要する)による言論暴力で殺害しており、前回も述べたように人類文明に対する永久に消えない犯罪を犯した。永遠の罪は、その時代の法律が許そうと許すまいと、人類文明が続き限り永久に反復され、歴史として取り上げられることになる。

2.新しい時代の訪れは密やかな動きとして

2014-15年の『毎日』『朝日』『NHK』およびその関連するテレビ局によって起こされた「STAP細胞言論弾圧事件」は、地動説論者を火焙りにして処刑したり、魔女狩りと称して一般市民男女にしたい放題の暴力を加えていた旧支配階層(=封建貴族、カトリック教会、カトリック系修道会、封建都市貴族)の行為と非常によく似ている。STAP細胞理論を研究していた、バカンティー博士、小保方さん、笹井博士も、教会から離れたポーランドで地動説の計算をしていたコペルニクスのように、特許と研究を切り離していれば、気違い扱いを学界で受けることは間違いないが、今回のような集団言論暴力事件に巻き込まれることはなかっただろう。しかし、悲劇的始まりではあっても、生物に対する見方が今後、根本的に変わることは間違いがない。今までも、今までのDNA学説では説明できない不思議な現象が生物の行動からは多数見つかっている。

学界の中心にいる人=学閥は、通説で非常に大きな既得権を得ているので、絶対に新説には組みしないし、革新もできない。革新を生み出せる人は、常に弱小勢力である。今回、STAP細胞理論の擁護を書いていて、偶然、そうした研究をしている人々を見つけた。メディア界のかたも、決まった答えや大勢だけに頼ることをやめれば、おもしろい記事のネタは無数にある。専門性は、そこで発揮していただきたい。(ノーベル賞をもらいそうだから、もらったから取材に行くのは素人でもできる。今は分からないが発展するかもしれない分野を見つけるのが、メディアの仕事なのに・・・)

==========

生物の新しい見方――生命プログラムのハッカーたち―

遺伝子なき「遺伝」

(前略)

松下らの実験は決して高度な技術を必要とするものではない。基本的な部分は前世紀から知られていた。佐野の数値モデルのシミュレーションは, かなりの計算機性能を要求されるが, 10数年前の計算機の性能で実行できないようなヘビーな計算ではなかった。どうして今, このような研究が相次いで現われ始めたのか ? カオス, フラクタルという新しい概念が物理学に入ってくるまで, 物理学とは“きれいな”学問であった。結晶のきれいな対称性, ただ一本の数式で世界の原理を書き下す完璧さ。そういうものこそが物理学の対象であり, いくら美しくても雪の結晶や植物の花の類は物理の対象物とはみなされなかった。それは, あるときは「複雑すぎて現在の物理学のレベルでは研究できない」と退けられ, またあるときは「基礎的な原理式は分かっているのだから後はそれをどう解くかという“二流”にしか過ぎない問題だ」と蔑まれた。だが, カオスやフラクタルという概念が物理学に導入されるにつれて, 物理学者たちは複雑なものを作り出すのに複雑な規則は必ずしも必要ではないことに気づき始めたのだ。フラクタルやカオスを作り出す数式や計算機モデルのアルゴリズムは拍子抜けするほど単純だ。もはや「複雑だから」という言い訳は通用しなくなった。物理学者たち(少なくともラジカルな物理学者)は結果の複雑さや分かりにくさに躊躇することはなくなった。そして, 一見単純そうだが複雑さを生み出し得るポテンシャリティを内包した“要素”(単細胞生物のような)の集団行動を研究し始めたとき, 「複雑で理解できない」と思っていた多くの挙動(単細胞生物から多細胞生物への進化や, 生物の群れ行動)がいとも簡単に再現できることに気づき始めたのだ。10数年前にも佐野が作った「群れ」の数値モデルは計算できただろう。だが, たとえ, 誰かがそれを提案したとしても当時は現実の「群れ」運動との一致は, 単なる偶然か悪い冗談としか捉えられなかっただろう。生物はもっと複雑であるはずであり, そんな単純なモデルで運動を再現できるわけはない, と。今の物理学者はそうは思わない。結果が複雑だから原因も複雑とは限らないと知っているからだ。確かに, 生物, そしてその生物の遺伝子は, 複雑きわまりない。しかし, だからといって遺伝子レベルの複雑さと総体としての生物の複雑さを同一視するのは短絡的すぎる。「複雑な」遺伝子の「単純な」一部だけを使っても複雑さは作り出せるかもしれない。実際, 遺伝子のうち「意味のある」情報が載っている部分はわずか数パーセントにすぎないといわれているのだ。生命=遺伝子, という単純な図式は必ずしも保証されたものではないのかもしれない。

東京大学教養学部の教授である金子邦彦の場合はもっとラジカルだ。「遺伝子でプログラムされない遺伝」が可能かどうかを追求し始めている。金子はカオス的な性質をもった要素がたくさん集まったときにどのような挙動を示すかを研究するための理論モデル, 「カップルド・マップ・ラティス」【*2】の考案者として世界的に有名になった。彼が目指したのはまさに「単純な規則に支配されながらも複雑さを作り出す可能性を秘めた“要素”を, たくさん繋ぎ合わせたときの集団行動の研究」だった。彼が10数年前に提出した博士論文は保守的な物理学者から激しいブーイングを浴びせかけられたのだ(それは, 彼が博士論文の各所にエッシャーのだまし絵をちりばめたせいでもある。真面目な学術論文に, そんな「不真面目な」ものを付け加えてはいけない, というわけだ)。

今, 金子の矛先は生物学に向けられている。金子が生物学に矛先を転じるきっかけとなったのは大阪大学工学部生物工学科の四方哲也との出会いだ。四方は大腸菌を培養する実験をしていたが, 培養を長いこと続けると大腸菌が“役割分担”をし始めることに気づいた。盛んに増殖する「群れ」, 眠ったように活動を停止する「群れ」……。各々の「群れ」の構成要素を取り出して純粋培養しても遺伝的には全く等価だった。ここにも遺伝子では語り切れない何かがある。この現象を説明する「カップルド・マップ・ラティス」を考案して四方と論文を書き上げた金子は, さらに先に進み始めた。計算機の中に, 代謝反応をする化学物質=「生物」を作り, その遺伝を研究するのだ。栄養を取り合いながら, 増殖を繰り返す人工生命だ。金子は言う。「ここの計算機内にも役割分担は起きる。遺伝子=プログラムは同じままだ。しかも, それは“遺伝”する」

計算機の中の生物がもつプログラムされた遺伝子は変わらなくても役割分担は起きる。しかも, 役割分担は親から子へと継承される。金子はさらに続ける。「役割の遺伝を担っているのは遺伝子ではない。個々の個体と他の個体との相互作用のようなもの, 総体的な関係性のようなものが伝えられているように見える」。 遺伝子なき「遺伝」は, しかし, 計算機の中にだけ見出されている。実験で見つかるかどうかは分からない。だが, 四方の実験を説明することに成功した彼のモデルが, この現象を「予言」できないとは誰にも断言できない。なぜなら彼は, カオス理論の分野において, 彼の「カップルド・マップ・ラティス」を用いて, 多くの現象を実験で発見される前に予言してきたのだから。

こういう話は全てヨタ話かも知れない。半世紀も経てばみんな忘れられてしまうようなクレージーな理論かも知れない。だが, どこかの王様は400年前にこう言ったのだ。「地球が回っているということを信じるよりは学者先生が嘘を言っているという方を信じるよ」。ある時代の常識はいつも別の時代の非常識だった。逆もまた真なり。今度がまたそうでないとは誰にも言えない。

============

偶然に見つけて、とても専門的な研究ではあるが、こうした研究に静かな生命の息吹を感じた。環境が生物細胞に影響を与える可能性を示すSTAP細胞理論が、こうした他の研究に結びつくと、生命現象に関する見方はまったく変わってしまうだろう。近代世界を支配し、社会進化論の形で、資本主義と共産主義の激しい対立を生み、また帝国主義の基本理論になって、二回の世界大戦を惹起し、人類文明を大きく破壊したダーウインの「適者生存」進化論を乗り越える道が開かれるだろう。それが、新しい21世紀の世界の世界観を作るに違いない。

シリーズ「生命とは何か?」 1. 金子邦彦先生

1.議論が始まったのは、明るい前兆とも

2回に渡って、STAP細胞言論弾圧事件の意味する問題について、研究という活動の面から考察してみた。

STAP細胞理論が実証されたら・・・(1):文明への「日本国」の罪は永久に消えない

STAP細胞理論が実証されたら・・・(2):「日本国」の大学の存在意味の消滅

法的問題や法的責任などは吹けば飛ぶような問題で、大事なのは、研究活動という近代社会の「歴史的使命」に対して日本社会がそれを弾圧したことで犯した罪について、自分自身のためにも今後の文明のためにも、知ることである。

STAP細胞言論弾圧事件は「不正の摘発」で「正義」だという、11jigenやその擁護者の問題点について前回述べたので、今回はSTAP細胞言論弾圧事件を「正義」としているメディア人の「STAP細胞否定論」について、検討してみたい。

ただし、日本国は日本国憲法で言論の自由が保証された民主国家なので、これは、あくまでも自由な議論である。法律問題など、些末な問題として断罪している訳ではまったくない。ただ、否定派であれ肯定派であれ言論の自由を相互に保証するという民主社会の市民モラルとしての義務と責任があるだけである。今までも述べたように「物理的外的刺激で細胞に多能性が回復する」原理であるSTAP細胞論が認められれば、2014-15年に「STAP細胞言論弾圧事件」をいかなる形であれ肯定した人は、地動説派を火焙りにし、弾圧した天動説派が未来永劫、人類文明の敵(あるいは恥辱)であるように、今後、人類文明が続く限り文明に対する犯罪者として歴史に名が刻まれる「栄誉」を与えられることになる。それが歴史の道理である。永久の法など存在しえない(法の理念や原則は別だが)法律問題など、まさにその時限りの塵芥に過ぎない。時代によってまったく変わってしまう法的責任などより、その価値観が継承される限り永久に残る歴史的名誉に関わる責任のほうが遥かに重い。

そして、今の「日本国」で大事なのは、言論の自由という民主社会の基本的道理を知ることであり、『毎日』『朝日』『NHK』とその関連テレビ局等のメディアによって「捏造」と断罪されたSTAP細胞言論弾圧事件の研究テーマ=パラダイムを、研究の場に取り戻し、本来の研究としての議論ができるように回復することである。

2.メディア人の罪は重大

STAP細胞言論弾圧事件のメディアでの擁護者のひとり、粥川準二氏の論について、検討してみよう。議論の公平公正のために、全文を引用する。まともな知性と理性をお持ちなら、これは研究上の議論なので、「著作権」等々、ゴミのようなビジネス問題を持ち込まないようにくれぐれもお願いしたい。

==========

STAP細胞をめぐる「流言」を検討する

粥川準二 / ライター・編集者・翻訳者

繰り返される「流言」

3月19日、あるウェブ媒体が「STAP現象、米国研究者Gが発表…小保方晴子氏の研究が正しかったことが証明」という記事を配信し、それに応じて「STAP細胞はやっぱりあった!」、「小保方さんは正しかったことを海外の研究者が証明した」、「STAP現象を否定したマスコミは反省しろ!」などといった発言がソーシャルメディア上に飛び交った。

結論からいうと、この記事の主旨は昨年12月12日から数日間、ソーシャルメディア上にあふれた「流言」の繰り返しであり、多くの誤解にもとづくものである(「デマ」と呼ぶ人もいる。流言とデマの区別については後述する)。

筆者は当時、この件について医療情報ウェブサイト『Medエッジ』同年12月13日付で、「その理解は誤り」であると解説した。残念ながら同サイトは終了してしまったため、同じ記事は筆者の個人ブログに転載してある。本稿ではその説明を繰り返すとともに、あらためてこの問題を整理してみる。『Medエッジ』掲載記事と内容的に重複があることをご了承されたい。

「iMuSC細胞」とSTAP細胞

「小保方晴子氏の研究が正しかった」ことの根拠とされている論文は、米テキサス医科大学のキンガ・ヴォイニッツ博士らがまとめ、2015年11月27日、『ネイチャー』と同じ出版社が発行する『サイエンティフィック・リポーツ』という電子ジャーナルに掲載されたものである。題名は「損傷によって誘導された筋肉由来幹細胞様細胞群の特性評価」(Scientic Reports 5(17355), 2015)。

この論文は題名からわかる通り、マウスの足を「損傷(怪我)」させて筋肉の細胞を刺激し、その後に採取・培養したところ、多能性幹細胞、つまりES細胞やiPS細胞のように、さまざまな細胞になることができる細胞に“似たもの”ができた、という実験結果をまとめている。論文の著者らはこの細胞を「iMuSC細胞(損傷誘導筋肉由来幹細胞様細胞)」と名づけている。彼らはこの研究を数年前から行っており、初期実験の結果をすでに2011年にオープンアクセス誌『プロスワン』で発表している(Plos One, DOI: 10.1371/journal.pone.0016699)。この論文はその延長にあるものだ。

STAP細胞についても再確認しておこう。2014年、当時理化学研究所にいた小保方晴子氏らが「STAP細胞」または「STAP現象」として主張したことは、マウスの脾臓から採取したリンパ球を弱い酸性の液に25分ひたしたところ、ES細胞やiPS細胞をもしのぐ多能性(さまざまな細胞になる能力)を持つ細胞ができた、ということである。小保方氏らはこの細胞を「STAP(刺激惹起性多能性獲得)細胞」と名づけた。実験結果は有名な研究者らとの共著で『ネイチャー』に2本の論文として掲載された。

しかし周知の通り、数多くの研究不正があることが各方面から指摘された。最終的には、迅速とはいえなかったものの、2014年12月、理研の委員会の調査によって、STAP細胞とされたものはES細胞である可能性が高いこと、複数の図表が捏造や改ざんされていたことが確認された。ただしES細胞の混入が意図的なのか、非意図的なのか、意図的だとしたら誰がやったのか、そしてその理由については現在もはっきりとしない。また、論文通りに実験(追試)しても、再現性がまったくないことも、理研の「STAP現象の検証」によって確認された。2本の論文は理研の調査結果を待たず同年6月に撤回されている。小保方氏は同年12月に理研を退職した。

なお2015年9月には、理研の調査で実務を担当した研究者たちがSTAP細胞とされたものはES細胞に由来するものであることを明らかにしたこと、7つの研究者グループが小保方論文の追試に失敗した(再現できなかったこと)ことが、それぞれ論文の形式にまとめられて『ネイチャー』の「BRIEF COMMUNICATIONS ARISING」という投稿欄に掲載された(Nature 525(7570): E4-5, 2015; Nature 525(7570): E6-9, 2015)。

小保方氏は体調不調が伝えられているので、まずは休養すべきだろう。回復したうえで科学者として科学的な主張をしたいのであれば、このBRIEF COMMUNICATIONS ARISINGに反論を投稿すべきだ。しかし彼女はそれをしないまま、2016年1月、手記『あの日』(講談社)を公表した。

対象も方法も結果も異なる

ではヴォイニッツ博士らの研究結果は、小保方氏らの名誉をどれくらい回復するものなのだろうか?

ヴォイニッツ博士らが行なった実験は、マウスの筋肉細胞に「損傷」という物理的な刺激を与えた、というものである。したがって彼らがめざしたものは、「STAP」の定義にあてはまらないこともない。

しかし、まず実験対象が違う。小保方氏らはさまざまな細胞を使ったようだが、多能性の確認に成功したと述べたのはリンパ球だけである。一方、ヴォイニッツ博士らは筋肉細胞である。方法もまったく異なる。小保方氏らはさまざまな刺激方法を試したようだが、多能性の確認に成功したものとして論文にまとめたのは、酸である。それに対して、ヴォイニッツ博士らが行なった刺激は、「損傷(裂傷)」である。

これらの事実からだけでも、ヴォイニッツ博士らの論文が、小保方氏らが『ネイチャー』論文で成功したと称したことを再現したわけではないことがわかる。

そして結果も異なることが重要だ。ヴォイニッツ博士らは、このiMuSC細胞が3種類の胚葉(内胚葉、中胚葉、外胚葉)に変わることは確認したが、「キメラ」という多能性の確認方法では「完全な生殖細胞系の遺伝」は確認できなかったと明記している。つまり生殖細胞にはならなかったということだ。この論文では、分化し終わった筋肉細胞を「損傷」することによって「部分的に(partially)」初期化することができ、「多能性様状態(pluripotent-like state)」にすることができたと主張されているのだが、「部分的に」や「様(-like)」という言葉遣いからわかるように、体細胞の初期化や多能性の獲得に、完全に成功したとは述べていない。小保方氏らが『ネイチャー』論文で成功したと主張したこととは異なる。

以上をまとめると、2つの論文に書かれたことの違いは、以下のようになる。

2011年論文は「矛盾する諸結果」の1つ

ヴォイニッツ博士らの論文には、確かに小保方氏らが2011年に『ティッシュ・エンジニアリング パートA』誌で発表した論文への言及がある。STAP細胞を報告した『ネイチャー』論文へとつながるものである。しかし、その部分を翻訳すると、

成体組織中に多能性様細胞が存在するということは、何年も議論の争点になってきた。というのは、矛盾する諸結果が複数のグループから報告されてきたからだ。しかしながらこれまでのところ、そのような多能性幹細胞を体細胞組織からつくる(arise from)ことができたという研究は存在しない。

となる。「複数のグループ」に9から15までの文献註が付いていて、13が小保方氏らの論文である。つまり著者らは小保方氏らの2011年の論文を「矛盾する諸結果」の1つとして紹介したうえで、成功したものとは認めず、明確に否定している。撤回された『ネイチャー』論文については言及すらされていない。

なお13以外の文献註には、米国の研究者がつくったという「MACP細胞」や日本の研究者がつくったという「MUSE細胞」などを報告した論文が挙げられている。STAP細胞ばかりが取りざたされがちだが、体細胞から遺伝子導入を行なわずに多能性のある細胞をつくろうとした研究は珍しくはない。そしていずれもこの論文の著者らが書いている通り、確固とした評価は得られていないことが知られている。安定した評価が得られているのは、遺伝子導入を行なって人工的につくった細胞、iPS細胞(人工多能性幹細胞)だけである。

付け加えると、『サイエンティフィック・リポーツ』は、確かに査読のある学術ジャーナルではあるのだが、査読の基準は「技術的妥当性」のみで、「個別論文の重要性については、出版後、読者の判断にゆだねます」と明言されている電子ジャーナルである。いわば、ごく予備的な実験結果を示して、読者の意見を求めることを目的にして書いたものも掲載される媒体なのだ。したがって読者はその分を割り引いて解釈することが前提になっている。

したがって、このiMuSC細胞もまた、再現実験(追試)など科学と歴史による評価を待つことになる。科学的真理は、1本や2本の論文で確立されるものではない。

小保方氏らの『ネイチャー』論文は撤回されたが、否定されたのは小保方氏らの方法であって、遺伝子に手を加えることなく体細胞を初期化して多能性を持たせる、というアイディア(仮説)ではない。そのような実験が今後成功する可能性は十分にある。ただし、多能性が完全に確認され、さらにその再現性が確認されたとしても、小保方氏らの方法が認められたことにはならないのはもちろん、『ネイチャー』論文における研究不正が取り消されるわけではない。誤解を避けるためにも、そのときには「STAP」という名称は付けないほうがいいだろう。【次ページにつづく】

「研究不正の有無」と「再現性の有無」は別問題

以前に本誌でも書いたことだが、あらためて強調しておきたいのは、「研究不正の有無」と「再現性の有無」はまったく別問題だということである。最大限譲歩して、ヴォイニッツ博士らの実験結果は小保方氏らのいう「STAP現象」の証明に成功したものだとむりやり解釈しても、そのことは、研究不正がなかったということを意味するわけではない。

再論しておくと、研究不正の有無は「研究公正」(または「研究倫理」)の問題であるが、再現性の有無は純粋に「科学」の問題である。それゆえ小保方氏らの『ネイチャー』論文の評価は、以下のように4通りの可能性があったはずである。

理想的なのは、当然ながら(2)である。最悪なのは(3)であり、実際にそうだったと確定している。(4)の可能性は、一般的には考えられることだった。その場合、科学的な批判の対象にはなっても、社会的な批難や制裁の対象にまではならないだろう。

(1)の可能性もなくはなかった。筆者は以前、(1)はあまりないと思っていたのだが、複数の分野の科学者に「一般論として、(1)はありうるのか?」と尋ねてみると、「潜在的にはかなりあるだろう。再現性さえあれば、グラフなどに細工をしていても、あまり気にされないから」という異口同音の答えが返って来た。

小保方氏が複数の図表(最低4点。おそらくはそれ以上)を捏造・改ざんしたこと、STAP細胞と称されたものが実はES細胞である可能性が高いことは、前述のように理研自体も調査結果をもとに認めている。ヴォイニッツ博士らの論文には、これらのことを覆す要素はない。したがって小保方氏や共同研究者、理研、早稲田大学の名誉回復にはまったくつながらない。

科学をめぐる言論空間を豊かにするために

評論家の荻上チキ氏は、「流言」と「デマ」は厳密には異なり、前者は「根拠が不確かでありながらも広がってしまう情報」であり、後者は「政治的な意図を持ち、相手を貶めるために流される情報」だと説明する。流言とデマの区別は「学術研究には有用ですが、臨床的な分析や対処の際には、実際はそれほど重要ではない」と荻上氏は論じる。「流言やデマが広がるのは、それを信じた人・広げた人が多くいるからです。ですから、それを信じてしまう集団的な心理や情報環境にこそ注目すべき」(『検証 東日本大震災の流言・デマ』、光文社新書、2011年、13〜14頁)。

筆者は荻上氏の見解に同意するのだが、冒頭で紹介した記事の著者やそれに賛同する人たちの大半は、政治的な意図で誰かを貶めているようには思えないので、本稿ではとりあえず「流言」と呼んでおく。

本稿では、昨年12月12日と今年3月19日に広まった流言について、その根拠を筆者なりに検討してみた。根拠とされるものを同じくするこの2つの流言を「信じた人・広げた人」たちには、どのような問題があったのだろうか? 第1に、研究内容(論文)の理解が正確ではないこと、第2に、「再現性の有無」と「研究不正の有無」を混同していること、であろう。

ネット上には、これら以外にもSTAP細胞問題に関する流言が散見されるが、第3の問題として、「必要条件」と「十分条件」を混同しているということもある。

たとえば、Oct4という多能性を示すマーカー(目印)として知られるタンパク質の陽性反応(発現)を、STAP現象が起きている証拠だと述べる人がいるが、Oct4の発現は多能性の必要条件であって、十分条件ではない。

小保方氏は手記『あの日』で、「「Oct4陽性の細胞隗を作成したところまで」を、STAP細胞を作製した根拠」であると、2014年4月の記者会見後に述べた追加説明を繰り返している(同書171頁)。しかし「STAP」の「P」は「pluripotency」、つまり「多能性」という意味である。現在では、ある細胞の多能性を証明するためには、「キメラ(マウスの作製)」や「テラトーマ(の発生確認)」と呼ばれる実験が不可欠とされており、Oct4陽性だけでは、多能性の十分条件を満たしたことにはならない。

そしてOct4の発現を示す緑色の光は、細胞が死ぬときに観察される「自家蛍光」と区別される必要がある。しかし、理研による「STAP現象の検証」(再現実験)では、小保方氏自身によっても、「検証」を指揮した丹羽仁史氏によっても、その確認はなされなかった。7つのグループによる追試(再現実験)でも同様である(前述のNature 525(7570):E6-9)。「検証」では、キメラ作製も試みられたが、1回も成功しなかった。

したがって小保方氏らと同じ方法で、多能性の十分条件を満たす細胞を作製できたという例は、本人も含めて誰も実現できてない。

にもかかわらず、現実として小保方氏の『あの日』は26万部ものベストセラーになっているといい、ネット上には流言が満ち溢れている。しかし、『あの日』を買った者のなかには筆者のようにこの問題を検証するために買った者もいるだろうし、そもそも日本には1億2000万人以上の人々がいる。そうした流言を信じないネットユーザーも多い。

信じ込んでしまっている人を説得するのはほぼ不可能である。科学やメディアのプロがすべきことは、よくわからず判断に迷っている人たちを念頭にして、手堅いファクト(事実)と厳密なロジック(論理)で、結論を急がず粘り強い議論を継続することである。そのことが流言やデマを信じてしまう「集団的な心理」を変化させ、「情報環境」を整え、科学をめぐる言論空間を豊かにすると筆者は考えている。冒頭で紹介した記事の著者を人格攻撃する者もネットには散見されるが、それは賢明ではない。

==========

アメリカで昨年末に発表されたSRAP細胞論の原理を応用したヴォイニッツ博士らの論文では、STAP細胞理論は成り立たないという粥川氏の議論であるが、確かに論理的には明解に書かれており、『毎日』『朝日』『NHK』とその関連テレビ局等のメディアが「捏造」と断罪しSTAP細胞言論弾圧事件の研究テーマと論文について、問題点を正確に描いていると言える。

しかし、残念ながら以下の点は、研究的な議論としては、まず致命的なミスである。

(1)「流言」の根拠となる資料が網羅されていない

この記事には、この記事が書かれた2016年3月の時点ですでに世界の各国で行われていた「STAP細胞」原理によるヴォイニッツ博士らの論文以外の各種の実験はまったく参照されておらず、扱っている資料の網羅性と公平性に非常に大きな問題が認められる。

研究が客観性を持ちうるのは、検討すべき資料の範囲が限定され、かつ、その全てが考察対象になっているからで、検討すべき資料の範囲が限定されていなかったり、取り上げた資料の一部しか考察されていないものは、重大な研究の不備になる。記事を掲載している『SYNODOS』は専門性を唱い文句にしているので、こうした点が守られていないのは、非常に重大な問題と言え、看板に偽り有りと成ってしまう危険性を持っている。専門性が疑わしいなら、『毎日』『朝日』『NHK』とその関連テレビ局等のメディアとなんら変わらず、専門性を唱っただけ、逆に、「虚偽の宣伝」を行っていることにもなりかねない。こうした手続きは、研究では初歩の初歩なので、内部で、もっと記事の客観性を高める真摯な努力をするべきだろう。記事を書くのも研究論文を書くのも、メディアの形式は異なるが、事実を確認していく客観的手続きは実はまったく同じである。どんなに論理的でも、研究を批判しながら、研究を全然知らない素人が犯すような初歩のミスがあっては、何の意味もない。泥沼に基礎なしに建てた高層ビルと同じで、客観性、専門性をうたい文句にしたジャーナリズムが初期の取材の段階で、大事な資料を限定し網羅できていなければ、客観性、専門性のうたい文句はむしろ非常に悪質なデマになる。

読者の皆さんもご存知のように、ハーバード大学は2016年5月に「特許」を再提出した。

理研STAP細胞論文調査委員会報告、改革委提言等への根本的疑問さん(以下、疑問さんと略称):STAP特許出願継続の意思を明確にしたハーバード大―日本で審査請求書を提出

疑問さんの記事にあるように、ハーバード大学は2015年も特許は取り下げず、2016年4月22日付で出願人(ブリガムアンドウィメンズホスピタル(ハーバード大))が出願審査請求を行なった。粥川氏の議論で取り上げられたのは、「米テキサス医科大学のキンガ・ヴォイニッツ博士らがまとめ、2015年11月27日、『ネイチャー』と同じ出版社が発行する『サイエンティフィック・リポーツ』という電子ジャーナルに掲載されたもの」だけで、氏の記事では、STAP細胞理論の当事者だったハーバード大学の動きが完全に抜け落ちている。重大な検討すべき資料の脱落であり、ジャーナリズムでも研究論文でも致命的な欠陥である。

ハーバード大がSTAP特許出願に審査請求:日本でも実体審査開始

日本でもSTAP細胞を前提にした、細胞工学的技術の特許がすでに出されている。

https://www7.j-platpat.inpit.go.jp/tkk/tokujitsu/tkkt/TKKT_GM301_Detailed.action

すでに今年3月、ドイツの研究チームが有名雑誌でSTAP細胞理論と同じ原理を用い、似た方法で「分化した細胞を多能性のある状態に初期化」できる可能性を提示している。

BBRC誌掲載のSTAP現象が確認されたとの論文の件

こうした実験や手続きは、非常に時間のかかるもので、当然、昨年からすでに為されていたはずであり、メディアで公開されたのが粥川氏の論の後だから関係ないという議論は不当である。ジャーナリストなら、それを掴んでこそ、スクープである。メディアで大きく出た後に追いかけるのは、私のような一市民の素人ブロガーのすることで、ジャーナリストが素人ブロガーと同じことしかできないのなら、そんなジャーナリズムには存在価値がないだろうし、そんな程度のことは金銭を得る仕事にはなりえない。ジャーナリストなら、市民にできないことをしてほしい。

ヴォイニッツ博士らの論文は、STAP細胞理論を有効と認めている潜在的動き(巨額の利権が絡むので隠密裏になるのは当然で、そこを取材するのが専門的ジャーナリズムの価値なのに、それをしないのは怠慢、無能としかいいようがない)のただひとつのサンプル(事例)にすぎない。STAP細胞理論の証明の傍証=ヴォイニッツ博士らの論文だけ、ではなく、STAP細胞理論の証明の傍証>ヴォイニッツ博士らの論文で、他にも各国で証明(=手順が同じでは新しい業績として発表できないので、当然、似ているが別なやり方で別な名前を付けて実験して投稿することになる=これは学界の仕事の方法で研究者なら誰でもしている常識である)しようとする動きをまったく書いていないのは、きわめて悪質な隠蔽(=資料操作による言論操作)とも言える。

これは、学界の論文で行くと、類似の事象の資料A、B、C、Dがあったとき、都合の悪い事例A、B、Cには触れないで、Dだけを取り上げ、自分の論が正しいと言っているようなケースで、博士論文や投稿論文の場合、審査の段階で落とされていしまうようなかなり初歩的な悪質なレトリックである。

もちろん裁判ではこうした行為は利害を争っているので当然、検察・弁護士相互に取っている普通の方法である。だが、研究ではこれは無価値、無意味で、むしろ証明すべき事実の歪曲、捏造、変造として「不正」行為に当たる。

場が異なれば、何をすべきかはまったく変わってしまう。だからこそ専門性が成り立ちうるので、何の訓練も受けていない人が実際の戦場では何の役にも立たないどころかむしろ味方を危うくしてしまうのと同じで、こうした手続きは、それぞれの仕事の領域で職業人が互いに尊重すべき大切な社会的財産であり、できないものをできる、知らないものを知っていると宣い、さらにそれで人を断罪するような行為は、職業の自由を侵害し近代市民社会を根底から覆してしまう危険行為、暴力行為である。専門性を標榜している粥川準二氏の「専門性」は、研究界の専門性ではなく、むしろ法曹界の専門性で、それで研究を論じるのはまさに「不正」行為である。違うものは違うのである。カレーと大便が似ているからといって、カレーを大便に置き換えることはできない。こうしたことをするのがまさに素人の素人たる由縁で、目的に合わせて何が大事なのか分からないため、自分の経験的判断で考えるため軽重、真偽の判断がつかないのである。

誤解しないでいただきたいが別に素人が悪く、専門家が正しいなどと言っているのではなく、研究には研究の、各仕事には仕事のそれぞれ互いに異なる専門性があり、メディアのような取材と記事、法律での証拠と証明などの方法が、手続きや成果として発表されるテクストが似ているからと云って、研究の場合にそれを置換することはできないと言いたいだけである。こうした専門的な手続きは、それぞれ社会の中で機能する場がまったく異なり、従って何が重要なのかという基準(パラダイム)もまったく違う。

研究の価値は「新しい」という点だけが重要で、残りの論理性、整合性、体系性などは成果を既成のパラダイムに位置づけ、承認を求めるための補助的な手続きに過ぎない。だから、新しい点を追求している仮説と言われるものは、実は間違いの山である。

実は偶然だった自然科学の大発見

セレンディピティーと呼ばれるように、本来目指していたものとは異なるものが実験や調査から生まれたり見つかったりして、それが現在の科学的発見や工学的技術の基礎になっているものは非常に多い。

青色LEDでノーベル賞。中村修二先生が語る、ガキ大将が受賞できた訳

先の青色LEDも失敗の連続で、ノーベル賞受賞のおかげで今でこそ無能無恥なメディアに「絶讃」されているが、苦闘の時代、中村修二先生の研究は「気違い」扱いされていた。

中村修二氏が語る、青色LED開発前に学んだ2つの重要なこと

無名時代の中村修二先生の研究も、11jigenなどの手に掛かると、小保方さんのように、学界の主流である帝大系学閥に逆らった研究なので全部「不正行為」にされてしまっただろう。

主流派=正義、真理、正解ではない点が、研究の研究たる由縁で、だからおもしろく、挑戦しがいがあるのである。近代文明を産み出したのも、こうした無数の失敗と挑戦による夢の追求である。

そして、研究では、大学入試や公務員・司法試験等々のように正解はひとつではない。正解が複数以上あって当たり前の世界である。また、問題自体が解けないこともある。問題自体が間違っていることもある。問題を見出した時点で答えが決まっていることもある。問題を立てること自体が研究の場合も多い。また、正解を決めることができないというのが正解の場合もある。100とおりの答えが出てもまったくかまわない場合もある。テストの正解率が高い人=優秀な人材という日本の近代社会の人材育成(商業目的と研究目的の区別ができなくなっているのは同じだが、テストによる人材選抜は現代的ではない点がすでに指摘されて欧米ではポストモダン教育としての創意教育が始まっているが、日本や東アジアではまだ近代教育で全部が管理されている)では、実は対処できないのが研究の世界である。

(2)研究「不正」の基準認定の不当性

もう一つ、研究者としてあまりにも研究の性格を理解しない書き方があり、これで研究界での「専門性」があるのか、あまりにも基本的なことが理解できていない論者の見識を疑う。例としては、青字の部分である。

日本の明治以降の近代社会はすでにある正解を前提にしてそれを有用性で取捨選択し、決めたものを猿真似することで成功した。典型的なものが学校、軍隊、官僚制度である。大学に話しを絞るが、日本の大学(=特に帝国大学)は、明治時代半ばに、最先端の知識・技術を持っている西洋諸国の知的財産を翻訳してコピーするために作られた機関である。效率よくコピーするために、文系理系工学系医学系経済系軍事系などの今もそのまま使われている学科分類が生まれ、真似する部分を決めるのが当時の帝国大学教授の役割だった。效率よく真似するために外国語能力が最優先されて、外国語教育を中心にカリキュラムが中学から組まれ、旧制高校=外国語学校であり、その中から選抜された大学生には、外国語能力=教授ポストという評価基準があったと言える。当然、海外留学も必要である。

翻訳家の時代

今の日本の大学教授はこうして育った人達の後裔であり、誰もそうした人達のことを批判しないが、日本の帝国大学の出発点が細分化された西洋諸国の知的財産のコピーにあったことで、現在の日本の停滞も説明できる。現代の技術や知識、システムは非常に組織化されて全体的であり複数の領域に跨っている。だから、細分化された専門によって養成時から知識が極めて制限されている日本の大学教授には理解できない西洋の知的財産が非常に多くなっている。

簡単に言えば、今の日本の大学には、GoogleやFacebookのようなシステムがどのような原理で生まれて、どう運用されて、どのような機能を持っているのか、理解する手段がない。なぜなら、日本の大学では、明治時代の枠がそのまま残っているため、パソコンやプラグラミングは工学、理学などに、システム研究は、工学、理学、社会学、文学、経営学、心理学などに、人的社会的影響は、社会学、心理学、経営学、教育学などに、それぞればらばらな学科の専門に分かれてしまうため、大学教授には全体を理解する素養が就任時からなく、また、それを補完するシステムも今の大学にはないからである。当然、対応できる人材育成など、元から不可能である。

翻訳するものがなくなったと言われているが、逆で、日本の大学の学科が学生募集時から細分化されているために、対応できる人材育成ができず、明治時代の学科分類で生きている、イージス艦時代の戦艦大和のような無用の長物の教授ばかりを生産しているから、何を翻訳すべきかわからないし、翻訳したくても価値も内容も理解できないのである。今の日本の大学で多少なりとも生産的な仕事をしている先生方は複数の違う分野に跨る研究を恐れない人だけで、大半は自分の専門というすでに骨董品になっている分野での栄誉や仲間内の評価で生きている、すでに時代遅れの人達である。比喩で言えば日本の大学の教授は、第二次世界大戦当時なら十分に高い戦力の艦隊だったと言えるが、すでに時代がポストモダン(後近代)になった現在では、現在の米式機動部隊には旧日本海軍の艦隊ではまったく歯が立たない(戦闘方法が全く違うので接近する前に発見されて全滅する)無用の長物のような状態である。

細かい専門に分かれているからだめと言いたいのではなく、その専門を超える勇気と知恵を持たず、自分の現在に安住している=成長が止まり退化していることに気づかないからだめなのである。その点では、江戸時代末期と何等かわらない。火縄銃や旧式砲自体は役に立たないわけではないが、元込銃や後装砲が出て原理が変わった段階では実用にはならず、更新する義務が担当者にはあるのに、その原理が理解できないのである。この変化は運が悪いことに、1990年代、日本がバブル経済の夢に留まろうとして何もしなかった時代に急激に始まったので、いつの間にか鎖国状態になっていることに日本人教授の大半は気づかず、また、日本の大企業も自分達は世界の先端にいるという間違った先入観で見ていたので、変化をまったく認識できなかった。

研究は「新しさ」の追求ができなければ、生命を失う。だから間違いであるかどうかよりも、間違っているとしても基本となるアイディアを先に発表することを最優先にする。実は、ビジネスも同じで、時間が経って完全なものを出すより、他社よりも一刻も早く新しい分野に手を付けた会社の方が有利なビジネスを展開できる可能性がある。

一方、新しさの追究は補助的なものに過ぎないメディアや法律では、逆に間違いは許されない。研究の意義は新しさの提起によって社会を革新することにあり、メディアや法律の意義は正確な情報の提供や事実の判定によって社会を安定させ、維持することにある。目的がまったく異なる。2014-15年の「STAP細胞言論弾圧事件」で、大半の日本人が『毎日』『朝日』『NHK』およびその関連するテレビ局の言説を「正義」としたのは、後者の立場で仕事をしている日本人が今の社会では大半である=組織を維持するために仕事をしていることを意味している。従って、研究では訂正すれば全然問題にはならない、コピペだの写真の交換だの(STAP細胞の実験手続きは別に新しいものではなく今までも使われていたので、どの実験でも同じである。従って、写真を入れ替えても何ら問題はない。)を「不正」と認定して、攻撃したのである。このことは、逆に言えば、今の日本社会がどれほど保守化し、守旧化し、進歩が止まり、むしろ退化しているかを端的に示している。「新しい」ということの価値を判断できる人が日本にはほとんど居なかったということである。これで、ビジネスや技術の革新だのとはあまりにもおこがましく、日本の様々な分野が世界の先端からすでに脱落しつつある(=二流化、三流化している)ことも肯ける。

==========

第10回「IT投資で世界の潮流に遅れ、グローバル化で遅れた日本企業;国際競争力低下の大きな要因」

1 各種調査から明らかなIT投資の遅れ

国際IT財団(IFIT;International Foundation for Information Technology、経済産業省所管)は、2014年、615社の日本企業を対象に、ITの利活用に関する調査を実施した(実施委員長;宮川努、学習院大学教授,経済産業研究所ファカルテイフェロー)。その結果、日本企業によるIT投資の主目的は、通常業務の合理化・コスト削減であり、10年前の調査と同じであり、時代とともに変わっていないことがわかった(図表1)。日本では、IT投資が企業の業績にほとんど反映しないとされているが、IT投資の目的が通常業務の合理化・コスト削減であるため、従業員の前向きな協力が得られず、労働組合からも反発されることが、その背景であるとしている。

一方、極めて少数派であるが、CIO(Chief Information Officer)を置くようなIT投資に理解のある企業では、IT投資を、ROE拡大、海外進出、新規事業など売上増の手段として投資を行っており、この場合は、従業員が積極的に協力し、企業業績向上につながるとしている。(図表2)

国際IT財団では、日本企業でなかなかIT投資が企業業績に反映しない理由として、通常言われている「人材不足」説を否定し、真の理由は、経営トップの理解のなさ、日本企業のIT戦略の欠如にあると結論づけている。(以下は、サイトで)

==========

「国際競争力」ランキングから何を学ぶか

(前略)WCY、GCI、GII における最近の採用指標の入れ替えについて、その特徴を抽出してみると、中長期の経済的パフォーマンスにとって、世界的に重要とみなされる要素がどのように変化しつつあるかを知ることができる。新たに加わった指標が実際に中長期の経済的パフォーマンスと関係するかどうかは検証が必要であるが、少なくともこのようなランキングは投資家等の各国の評価に影響を与えることもあり、政策を考える上では、そうした動きの背景を理解しておく必要がある。最近の指標入れ替えの内容から、とくに重視されるようになったとみられる点は、第一に、ナショナルイノベーションシステム全体のグローバル化、第二に、ICT 利用の高度化・多様化、第三に、人的資本の高度化・多様化である。そしてこれらは相互に関連する。(以下は、サイトで)

==========

論文に間違いがある=不正という評価は、研究とは何か全く理解していない他分野の素人の見方で、さらに言えば、法律界やメディア界の基準で研究界を断罪し、差別したとも言える。野球のルールしか知らない審判がワールドサッカーの審判を担当してデタラメな判断をしているのと同じで、そんなことができるなら誰も苦労などしない。相互の立場の違いが理解できない人間が、こうした専門的問題を扱うのはあまりにも不当であり、言論暴力行為である。

とは言え、海外ではSTAP細胞理論の理論的側面=「外的物理的刺激によって細胞が多能性を回復する」が認められ始めており、この問題はいずれ法律界やメディア界の基準で研究界を断罪したままでは、収まらなくなる。日本の法律界やメディア界は、STAP細胞理論を実証しようとした笹井博士を不当な基準(=自分の基準を違う分野に暴力的、脅迫的手段で強要する)による言論暴力で殺害しており、前回も述べたように人類文明に対する永久に消えない犯罪を犯した。永遠の罪は、その時代の法律が許そうと許すまいと、人類文明が続き限り永久に反復され、歴史として取り上げられることになる。

2.新しい時代の訪れは密やかな動きとして

2014-15年の『毎日』『朝日』『NHK』およびその関連するテレビ局によって起こされた「STAP細胞言論弾圧事件」は、地動説論者を火焙りにして処刑したり、魔女狩りと称して一般市民男女にしたい放題の暴力を加えていた旧支配階層(=封建貴族、カトリック教会、カトリック系修道会、封建都市貴族)の行為と非常によく似ている。STAP細胞理論を研究していた、バカンティー博士、小保方さん、笹井博士も、教会から離れたポーランドで地動説の計算をしていたコペルニクスのように、特許と研究を切り離していれば、気違い扱いを学界で受けることは間違いないが、今回のような集団言論暴力事件に巻き込まれることはなかっただろう。しかし、悲劇的始まりではあっても、生物に対する見方が今後、根本的に変わることは間違いがない。今までも、今までのDNA学説では説明できない不思議な現象が生物の行動からは多数見つかっている。

学界の中心にいる人=学閥は、通説で非常に大きな既得権を得ているので、絶対に新説には組みしないし、革新もできない。革新を生み出せる人は、常に弱小勢力である。今回、STAP細胞理論の擁護を書いていて、偶然、そうした研究をしている人々を見つけた。メディア界のかたも、決まった答えや大勢だけに頼ることをやめれば、おもしろい記事のネタは無数にある。専門性は、そこで発揮していただきたい。(ノーベル賞をもらいそうだから、もらったから取材に行くのは素人でもできる。今は分からないが発展するかもしれない分野を見つけるのが、メディアの仕事なのに・・・)

==========

生物の新しい見方――生命プログラムのハッカーたち―

遺伝子なき「遺伝」

(前略)

松下らの実験は決して高度な技術を必要とするものではない。基本的な部分は前世紀から知られていた。佐野の数値モデルのシミュレーションは, かなりの計算機性能を要求されるが, 10数年前の計算機の性能で実行できないようなヘビーな計算ではなかった。どうして今, このような研究が相次いで現われ始めたのか ? カオス, フラクタルという新しい概念が物理学に入ってくるまで, 物理学とは“きれいな”学問であった。結晶のきれいな対称性, ただ一本の数式で世界の原理を書き下す完璧さ。そういうものこそが物理学の対象であり, いくら美しくても雪の結晶や植物の花の類は物理の対象物とはみなされなかった。それは, あるときは「複雑すぎて現在の物理学のレベルでは研究できない」と退けられ, またあるときは「基礎的な原理式は分かっているのだから後はそれをどう解くかという“二流”にしか過ぎない問題だ」と蔑まれた。だが, カオスやフラクタルという概念が物理学に導入されるにつれて, 物理学者たちは複雑なものを作り出すのに複雑な規則は必ずしも必要ではないことに気づき始めたのだ。フラクタルやカオスを作り出す数式や計算機モデルのアルゴリズムは拍子抜けするほど単純だ。もはや「複雑だから」という言い訳は通用しなくなった。物理学者たち(少なくともラジカルな物理学者)は結果の複雑さや分かりにくさに躊躇することはなくなった。そして, 一見単純そうだが複雑さを生み出し得るポテンシャリティを内包した“要素”(単細胞生物のような)の集団行動を研究し始めたとき, 「複雑で理解できない」と思っていた多くの挙動(単細胞生物から多細胞生物への進化や, 生物の群れ行動)がいとも簡単に再現できることに気づき始めたのだ。10数年前にも佐野が作った「群れ」の数値モデルは計算できただろう。だが, たとえ, 誰かがそれを提案したとしても当時は現実の「群れ」運動との一致は, 単なる偶然か悪い冗談としか捉えられなかっただろう。生物はもっと複雑であるはずであり, そんな単純なモデルで運動を再現できるわけはない, と。今の物理学者はそうは思わない。結果が複雑だから原因も複雑とは限らないと知っているからだ。確かに, 生物, そしてその生物の遺伝子は, 複雑きわまりない。しかし, だからといって遺伝子レベルの複雑さと総体としての生物の複雑さを同一視するのは短絡的すぎる。「複雑な」遺伝子の「単純な」一部だけを使っても複雑さは作り出せるかもしれない。実際, 遺伝子のうち「意味のある」情報が載っている部分はわずか数パーセントにすぎないといわれているのだ。生命=遺伝子, という単純な図式は必ずしも保証されたものではないのかもしれない。

東京大学教養学部の教授である金子邦彦の場合はもっとラジカルだ。「遺伝子でプログラムされない遺伝」が可能かどうかを追求し始めている。金子はカオス的な性質をもった要素がたくさん集まったときにどのような挙動を示すかを研究するための理論モデル, 「カップルド・マップ・ラティス」【*2】の考案者として世界的に有名になった。彼が目指したのはまさに「単純な規則に支配されながらも複雑さを作り出す可能性を秘めた“要素”を, たくさん繋ぎ合わせたときの集団行動の研究」だった。彼が10数年前に提出した博士論文は保守的な物理学者から激しいブーイングを浴びせかけられたのだ(それは, 彼が博士論文の各所にエッシャーのだまし絵をちりばめたせいでもある。真面目な学術論文に, そんな「不真面目な」ものを付け加えてはいけない, というわけだ)。

今, 金子の矛先は生物学に向けられている。金子が生物学に矛先を転じるきっかけとなったのは大阪大学工学部生物工学科の四方哲也との出会いだ。四方は大腸菌を培養する実験をしていたが, 培養を長いこと続けると大腸菌が“役割分担”をし始めることに気づいた。盛んに増殖する「群れ」, 眠ったように活動を停止する「群れ」……。各々の「群れ」の構成要素を取り出して純粋培養しても遺伝的には全く等価だった。ここにも遺伝子では語り切れない何かがある。この現象を説明する「カップルド・マップ・ラティス」を考案して四方と論文を書き上げた金子は, さらに先に進み始めた。計算機の中に, 代謝反応をする化学物質=「生物」を作り, その遺伝を研究するのだ。栄養を取り合いながら, 増殖を繰り返す人工生命だ。金子は言う。「ここの計算機内にも役割分担は起きる。遺伝子=プログラムは同じままだ。しかも, それは“遺伝”する」

計算機の中の生物がもつプログラムされた遺伝子は変わらなくても役割分担は起きる。しかも, 役割分担は親から子へと継承される。金子はさらに続ける。「役割の遺伝を担っているのは遺伝子ではない。個々の個体と他の個体との相互作用のようなもの, 総体的な関係性のようなものが伝えられているように見える」。 遺伝子なき「遺伝」は, しかし, 計算機の中にだけ見出されている。実験で見つかるかどうかは分からない。だが, 四方の実験を説明することに成功した彼のモデルが, この現象を「予言」できないとは誰にも断言できない。なぜなら彼は, カオス理論の分野において, 彼の「カップルド・マップ・ラティス」を用いて, 多くの現象を実験で発見される前に予言してきたのだから。

こういう話は全てヨタ話かも知れない。半世紀も経てばみんな忘れられてしまうようなクレージーな理論かも知れない。だが, どこかの王様は400年前にこう言ったのだ。「地球が回っているということを信じるよりは学者先生が嘘を言っているという方を信じるよ」。ある時代の常識はいつも別の時代の非常識だった。逆もまた真なり。今度がまたそうでないとは誰にも言えない。

============

偶然に見つけて、とても専門的な研究ではあるが、こうした研究に静かな生命の息吹を感じた。環境が生物細胞に影響を与える可能性を示すSTAP細胞理論が、こうした他の研究に結びつくと、生命現象に関する見方はまったく変わってしまうだろう。近代世界を支配し、社会進化論の形で、資本主義と共産主義の激しい対立を生み、また帝国主義の基本理論になって、二回の世界大戦を惹起し、人類文明を大きく破壊したダーウインの「適者生存」進化論を乗り越える道が開かれるだろう。それが、新しい21世紀の世界の世界観を作るに違いない。

シリーズ「生命とは何か?」 1. 金子邦彦先生