1.失業者を政争の「鉄砲玉」に使う野党と労組

最近の日本では、反「派遣切り」キャンペーンの大合唱が、マスコミによって起きている。台湾でも正月明けからの仕事がない家庭は少なくない。

反「派遣切り」キャンペーンに対し以下のような賛成意見あれば、

産経の派遣村叩きキャンペーン

反対意見もあるだろう。

しかし、仕事が全世界的にない状況が突然生まれた今、「派遣」をすべて雇用せよ失業者を一切出すなというのは、21世紀バブルで失われた数百兆円を返せと宙に叫んでいるのと同じことだ。

今できるのは、ゴミとナチズム製造機に過ぎない中国に依存しない産業構造への転換と派遣労働者のスキルアップや新分野への再教育など失業者本人の将来に繋がる道筋を提案することであり、そうしたキャンペーンならばマスコミ本来の役割を果たしているといえる。

しかし、解雇と失業のような本来善悪だけで論じられない問題を全部「善悪」にすり替えていく今のマスコミの報道は何らかの別の意図を持ったいわゆる「宣伝」「謀略」「情報操作」に近い。マスコミの報道姿勢(意見や思想にではなく)に疑問を持つ市民は実は生活者として正常な感覚ではないだろうか。

派遣切りはやむなし

実際に、「派遣切り」は政争の具にされている。奇しくも、親日反日の両紙が的確なルポを出している。『産経』は「派遣村の正体」をルポした。

=====

【日本の議論】「派遣村」にいたのは誰か『産経新聞』2009/01/18 18:29?

年末年始にかけて東京・日比谷公園に突然姿を現した「年越し派遣村」。集まった約500人は、一部の新聞やテレビで「企業による派遣切りで職と住まいを失った人ばかり」などと紹介されたが、その“実態”は年が明けるに連れて次第に明らかになってきた。“村民”とは誰だったのか。そして、“村”の運営にはどのような人たちがあたったのか。そこには、ある特定のイデオロギーを持った政治色が潜んでいたことがわかる。

記事本文の続き■まじめに働こうとしていた人は…

「本当にまじめに働こうとしている人たちが集まっているのか」。総務省の坂本哲志政務官からそんな発言が出たのは仕事始めの1月5日だった。

坂本政務官はその後、謝罪し発言を撤回しているが、「人の心を傷つけた発言は、撤回して済むものではない」(鳩山由起夫・民主党幹事長)などと反発が出る一方で、インターネット上などでは「理解できる」「本質を突いた発言だ」という擁護論も出た。

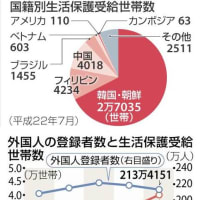

実際、村に集まった人たちはどのような人たちだったのか。派遣村実行委員会が、村民354人から聞き取った集計によると、年齢層は30代が25%、40代が30%、50代以上が35%。性別では96%が男性だった。ただ、景況悪化を理由に解雇された派遣従業員は日雇いも含め、全体の40%にあたる130人だけ。33人(9%)は従来からの路上生活者だった。

また、厚労省の調査によると、滞在村民が約300人だった1月5~7の3日間で、臨時に設けられたハローワークに相談に来た人は約200人(66%)。具体的な就職相談まで話が進んだ人は約120人(40%)だったという。

極めておおざっぱに解釈すれば、4割程度の村民は景況悪化後、実際に契約を打ち切られ、6~4割程度の村民には就労意志が読み取れるが、逆に言えば、就労意志のない人、村で出される食事だけを目当てに村民登録した人もかなりいたことになる。その点は実行委員会も認めている。

むろん、路上生活者であっても、寒空の下にほおっておいて良いという理屈にはならないが、それ以前まで派遣先でまじめに働いていた人と、そうではない人が一緒くたに報じられていた感は否めない。

坂本哲志政務官の発言をめぐっても、反発する側、賛同する側の双方に一定の根拠はあったといえそうだ。

■潜むイデオロギーと政治色

派遣村は12月31日に開設されたが、日にちが経つにつれ、政治、イデオロギー的なものが色濃く出るようになっていった。

立ち上げ当初から、目立ったのが“野党色”だ。民主党は菅直人代表代行、共産党の志位和夫委員長、社民党の福島瑞穂党首らの姿も村で何回も見られた。国民新党、新党大地の姿もあった。1月4日には、村民たちを前に新党大地の鈴木宗男代表が「非正規労働者の雇用と住居の確保を求める国会決議」を提案。その場で他の野党が賛同するなど、村は野党共闘の舞台ともなった。

村が5日に、日比谷公園から、都内4カ所に用意された施設に移動した時には、イデオロギー色がより鮮明にでる場面があった。実行委員会が企画した、村民らの日比谷公園から国会までのデモの場面だ。

デモ隊の先陣は共産党とのパイプが太い「全労連」「自治労連」の街宣車。車の屋根には「憲法を守ろう」のスローガンが大きく書かれている。

霞が関周辺でよく聞く甲高い声の女性がマイクを握り「消費税値上げ反対」「総選挙で政治を変えよう」「大企業の金儲けは許さないぞ」と、シュプレヒコールの音頭をとっていた。デモ隊の周囲には、交通整理の警察官と、公安刑事らの姿があった。

1月15日には、派遣村実行委員会らが主催した集会が開かれた。タイトルは「やっぱり必要! 派遣法抜本改正~派遣村からの大逆襲~」。場所は千代田区の日本教育会館。日教組の本部が入る建物だ。約400人が集まった集会の最後は、派遣法改正に向けた「ガンバロー」の大コールで盛り上がった。

彼らの“支援”があったからこそ、派遣切り問題が大きくクローズアップされたことは間違いないが、弱者を政治的に利用していたという側面はなかったのだろうか。

■派遣村の「村長」

実行委によると、当初派遣村の開設目的は2つあった。「年末年始の生活救済」と「貧困を可視化することで世間に問題提起する」ことだった。そのため、会場には厚労省前の日比谷公園が意図的に選ばれたのだという。

村の「村長」に就任したのは、NPO法人「自立生活サポートセンターもやい」の湯浅誠・事務局長。

昭和44年生まれの湯浅さんは東京大学法学部で日本政治思想史を専攻。大学院まで進学した経歴を持ち、「大学院1年生の時、野宿者向けに友人がやっている炊き出しを見に行ったのが貧困問題とかかわるきっかけになった」と話す。

平成13年に「もやい」を立ち上げ、困窮者の生活支援や生活保護申請の支援をしており、講演料や著書による印税が収入という。昨年、『反貧困-「すべり台社会」からの脱出』(岩波新書)では大佛次郎論壇賞を受賞している。

派遣村の構想自体は、12月上旬に労働問題を専門にする労働弁護団から提唱されたようだ。労働組合のナショナルセンターである連合、全労連、全労協も足並みをそろえて支援メンバーに加わった。他に、非正規労働者の支援活動で実績のある「派遣ユニオン」「首都圏青年ユニオン」「反貧困ネットワーク」など15団体ほどが実行委員会に加わった。

駆けつけたボランティアは実数で1674人。トイレ掃除、炊き出し、食料買い出し、清掃などを一部の村民も混じって行ない、村を支えた。

「自分は発案者ではなかった。でも、組合系は炊き出しなどをやったことがない。現場経験がある自分が村長の役回りになった」と話す湯浅さん。運営関係者によれば、「さまざまな労働団体とつきあいがあるため、村長という御輿に担ぎ上げられたのではないか」という。

多くの野宿者らと接してきた経験を持つ湯浅さんは「いったん雇用を失うと、すべり台を落ちるように再貧困にまで転落するのが日本の社会」「日本では自己責任論が幅をきかせすぎている。がんばりすぎる前に、支援事業にアクセスすべきだ」と主張している。

■厚労省開放

運動の1つの山が、2日夜に厚生労働省の講堂が宿泊場所として開放された時だ。実行委員会の用意したテントの宿泊能力は150人分。村には300近い人が集まっていた。

決断したのは厚労省の大村秀章副大臣(自民)。湯浅事務局長とは労働問題をテーマにしたNHKの番組で名刺交換していた。2日昼過ぎ、湯浅事務局長から入った「テントに入りきらず病人も出ている。受け入れ施設を用意してほしい」という電話に、「直感的にヤバイと思った。あの現場をみたら助けないわけにはいかないだろう」と振り返る。

開放できる施設がないか、千代田区長にも電話を入れるが断られ、厚労省幹部も危機感を抱いていた。村を訪れた野党政治家らも河村建夫官房長官や舛添要一厚労省に電話を入れ支援を求めたため、午後5時過ぎ、「講堂に暖房を入れろ!」と大村副大臣が指示。9時過ぎには260人の村民が講堂に入った。

ある厚労省幹部は「目の前の日比谷公園で、失業者が凍え死んだとなれば批判を浴びるどころか、内閣が吹っ飛んだかもしれない」と振り返る。

実行委側が、会場にあえて日比谷公園を選んだ作戦が成功したわけだ。

■厳しい世間の反応

だが、派遣村の村民たちに対する世間の目は、同情や理解ばかりではなかった。政党やイデオロギー色が強くなるにつれて、反発や厳しい意見が目立つようになってきた。

産経新聞のネットニュースMSN産経ニュースで、10日から派遣村に関する意見を募集したところ、9割方が村民に対して厳しい意見を寄せた。

「貯金はしていなかったのか」「職の紹介を受けているのに、選り好みしている場合か」「ゴネ得ではないか」…。「最初は同情していたけど、だんだんできなくなった」という声もあった。

坂本政務官の発言に理解を寄せる声も多く届いた。これについては12日の東京新聞で、同紙の投書欄担当者が「非難が相次ぐ一方で、一定の支持が集まった」と書いている。各新聞社とも、似たような読者反響を得たのだろう。

その後、村民らは東京都が用意した都内4カ所の施設を出て、その後は実行委員会が用意した都内2カ所の旅館を拠点にしながら、生活の再建準備を進めている。宿泊費などは全国から集まった約4300万円のカンパや、すでに生活保護支給が決まった人はそこから拠出されている。

都の施設を出た12日の時点で、村民は約170人。日比谷公園を出たときには約300人いたため、130人が巣立っていったことになる。この300人のうち、生活保護の受給が決まった人はこれまでに290人。申請者のほぼ全員に、しかも短期間に生活保護が認められるのは異例なことだ。実行委員会では「やる気になれば、今の法律の枠内で、生活再建の足がかりを得られることが分かったことは大きな成果」と意義を強調。

民主党の菅代表代行も「後世から見れば、派遣村が日本の雇用、労働問題の転機になったと言われることは間違いない」と話すが、全国にはなかなか生活保護が認められない人や、特に地方で派遣切りにあった人の中には、日比谷公園までやって来れなかった人もたくさんいる。生活保護は、私たちの税金から拠出されているのである。

実行委では今後、全国各地に派遣村をつくり、放り出された人たちを支援していきたい考えだ。すでに、ノウハウの提供などを求める声が寄せられているという。

だが、厳しい意見もあることを意識してか、15日の集会では名誉村長の宇都宮健児弁護士が、こんな言葉を漏らしている。「活動が広がるか。それは1人1人の村民のこれからにかかっている」。

=====

一方、『朝日』も同じように解雇された「派遣」労働者を政党が利用していることを報告している。

=====

派遣切り、限界集落…そこに「共産党」―ルポにっぽん『朝日』20090110

「派遣切りは許せません」

1月5日午前8時。三菱電機名古屋製作所(名古屋市東区)前で出勤してくる従業員にビラを配る人の中に、佐藤剛さん(仮名)がいた。

キャバクラ嬢のスカウトや客引きの経験があるというだけあって、声がよく通る。両手をポケットに突っ込んだまま完全無視を決め込む人には少しカチンとくるが、よく考えたら自分も1カ月前まではああだったな、と思う。

昨年12月5日夕。仕事を終え家路を急いでいると、「ハケンギリ」という言葉が耳をかすめた。出所を探し、辺りを見回す。ビラを配っている人たちがいることに気づき、引き返して、もらった。

その3日前、まさに切られた。5月から三菱で派遣社員として働き、2月末までの雇用契約を更新したわずか3日後、1月9日付での解雇と寮からの退去を通告された。

北海道出身の33歳。地元の高校を卒業後、職を転々とし、3年半前に愛知県へ。三菱では1日約8時間、製品検査などの流れ作業をこなした。手取りは月約10万円。

寮の自室でビラを開いた。「派遣・期間工・契約社員でも期間途中の一方的解雇は違法」に衝撃を受けた。

正社員でないから「雇用の調整弁」扱いされることは覚悟していた。解雇を通告された時、真っ先に去来したのは「予想より早かったな」というあきらめだった。何の補償もなく職も家も奪われて放り出されても、派遣だから仕方ないかと思っていたが、そうか。だまされてたんだ――。

「やり方が汚い」。このまま泣き寝入りしたくない。携帯電話を取り出し、ビラに載っている番号を押した。そこには「相談はどんなことでも日本共産党へ(無料)」とあった。

翌日、共産党の名古屋北西地区委員会で、専従職員の石田進さん(36)に相談に乗ってもらった。1人でも誰でも入れる労働組合をつくり、三菱や派遣会社と闘っていくことを決めた。1週間後、石田さんに入党を誘われた。選挙には一度も行ったことがない。ただ、派遣労働を原則自由化する99年の法改正に唯一反対したと聞き、「入れて下さい」と即答した。

「年末より人が減ってませんか」。5日、三菱の前での新年初のビラ配りの合間に佐藤さんが耳打ちすると、石田さんは「派遣の人が相当切られてる感じだね」。それでも1時間で500部のビラがはけた。1年前は20部がやっと。昨秋以降、空気が劇的に変わったという。

昨年12月下旬、佐藤さんらは「名古屋北部青年ユニオン」を立ち上げ、三菱に団体交渉を申し入れた。同じように派遣切りにあった人から連日、「声をあげてくれてうれしい」「私も闘いたい」というメールがユニオンに舞い込む。自身は寮にとどまって次の職を探している。先行きは明るくない。

こんなゆがんだ社会はいつか根底から変わらざるを得なくなるぞと夢想してきた。しかし、傍観者としてその時を待つより、自ら動いた方がはるかに楽しい。

「社会を変えたい。オバマじゃないけど、『チェンジ』ですよ」

■誰かに聞いて欲しかった

昨年12月、名古屋市のうどん屋で、共産党員になったばかりの増山雅一さん(43)と向き合った。「いっぱい食べて下さい」。定食をすすめると、「ギリギリの生活で、すっかり胃が小さくなっちゃって」とおなかをさすった。

5年前から派遣社員として全国を回ったが、昨年9月、次の職場が見つからずホームレス状態に。何とか以前いた会社に戻ったものの、人減らしで仕事量が倍増していた。腱鞘(けんしょう)炎や胃痛になっても、国民健康保険料を滞納していて病院に行けない。夜勤中、製品を持ったまま失神すると、正社員は「気をつけてよ。高いんだから」。そこも10月で切られた

昨年11月24日、金策のため故郷・栃木へ向かった。途中、弟から携帯に電話が入り、静岡県・浜名湖畔の駅で下車。口論になってホームで泣き叫んで……そこから記憶がない。気づいたら駅の事務室にいて、駅員から「線路を渡って新幹線に飛び込もうとしていたので取り押さえた」と教えられた。

生きるしかない、でもそのすべがわからない。ふと「困ったことがあったら共産党に行け」という叔父の言葉を思い出し、地区委員会を訪ねた。

東京の有名私大を卒業してカード会社に就職したんですが、8年で辞めました。父親が借金苦で自殺したのに債権回収の仕事に回され、心と身体が壊れちゃって。でもあの時、栃木に戻らず東京で次の職を探していればこんなことには――。話し出したら止まらなかった。誰かに聞いて欲しかったんだ、と気づいた。

入党を勧められた時、わが身すら支えられない劣等感もあって二の足を踏んだ。でも「同じ境遇の人に『一人で悩まないで』と呼びかけて」と言われ、「自分も何かの力になれるかな」と決意した。現在、家を失った人の自立支援施設からパートに出ている。

「今月末で自主退職して下さい」。愛知県に本社を置く住宅会社の営業マン、藤川修さん(43、仮名)は昨年11月末、人事担当者にこう言い渡された。会社は前年比130%の増収で、社長を含め社員は4日前にグアム慰安旅行から帰ってきたばかりだった。

上司や同僚は見て見ぬふりを決め込んだ。当事者もバラバラで、「連帯して会社と闘うなんて、とてもできなかった」。これまで仕事だけちゃんとやっていればいいんだと思って生きてきた。だが、自分と社会の両方を考えなければダメだ、と思い知った。

共産党に投票したことは一度もない。05年総選挙は「自分の言葉を持っている小泉さんのファンだった」から自民党に入れた。昨年9月、インターネットで志位委員長の演説を聴き、「いいこと言ってるな」と、しんぶん赤旗の見本紙を注文していた。会社が退職金に給与1カ月分上乗せなどの条件をのんだので退職し、入党した。

■悲鳴拾えぬ二大政党

「共産党をよく思っていなかった人も、『助けてくれるのはもうここしかない』と勇気を振り絞って接触してくるようになった」。ある地区委員会の幹部は言う。

自民党に電話したら「一般市民の相談には応じない」と言われたという失業中の40代の女性。派遣切りで役所に相談に行ったら「そういうことなら共産党に」と勧められたという32歳の男性。「退職を強要されたが、役所も労組も閉まっていて、土日も相談に乗ってくれるのは共産党だけだった」という25歳の男性……。まるで現代の「駆け込み寺」だ。

小選挙区制導入後、自民、民主の二大政党制が進んだ。しかし、「働く貧困層」のような新たな課題、地域固有の切実な問題に、政治はこたえきれていない。生活がそれなりに回っている時、不当に扱われて不満があっても、多くの人は抗議の声をあげなかった。だが、がけっぷちに立たされ、声を上げるしかない状況に追い込まれた時の足がかりとして、全国に約2万2千の支部を置く共産党やNPOのドアがノックされている。

「仕事の悩み、一緒に解決しましょう」。共産党も2年ほど前から、街頭でまくビラを雇用問題に焦点を当てたものにするなど工夫をこらしている。実際、インターネットの検索エンジンに、「雇用」「派遣切り」「リストラ」といったキーワードを入れると、共産党のページが上位に並ぶ。それを読んで電話してくる人も多い。

「でも、彼らの政治的な受け皿が共産党しかない、みたいな今の状況は……」。私が言葉を継ぐのをためらうと、先の幹部は「それは、悲劇ですよ」と引き取った。

党員増を喜んでばかりもいられない。彼らと手を携え、実際に政治を動かしていけるのか。

「共産党もまた、試されているのです」

■山村の高齢者も続々

奈良県橿原市からレンタカーに乗って約1時間半。国道169号を左に折れ、車1台通るのがやっとの山道に入る。ヘッドライトの光は夜の闇にのみ込まれて頼りなく、一向に視界は開けないのに、カーナビはここが目的地周辺だと告げて勝手に案内を終了してしまった。恐怖心を抑え、10分と少し進む。ようやく、人家の明かりが見えた。

奈良県川上村井光(いかり)。住民95人のうち67人が65歳以上という「限界集落」だ。昨年3月以降、60~85歳の計10人が新たに共産党員になった。

夫婦で入党した前北均さん(79)の自宅に昨年11月末、同じように入党した女性3人が集まった。みんな元山林労働者で、労組の関係から旧社会党を支持していたという。入党したのは、井光に住む村唯一の共産党村議、塩谷章次さん(63)に頼まれたから。塩谷さんに誘われ、マイクロバスで党幹部の講演を聴きに行き、親近感も抱いていた。

「こないだの志位さんの話は、思わず身を乗り出すほどええ話やったねえ」

「ほんまやな。ま、家に帰ってきたら全部忘れてしもとったけどな(笑)」

別に共産党でなければならないわけではない。ただ、自分たちの不満や不安に耳を傾け、つながりを持とうとしているのは共産党しかない、と感じている。

時折、塩谷さんが共産党の政策やビジョンを語るが、すぐにまた話は、いかに生活が大変かに戻る。後期高齢者医療制度の保険料負担が重い。民営化で郵便配達員にお金を預けられなくなった。自家用車がないと、病院に行くにも年金を引き出しに行くにもタクシー代がかかる……。

村には高校がない。子どもは15歳で村を離れ、それきり戻って来ない。かつては吉野杉の産地として知られたが、安い外材に押され低迷。65年に7200人いた人口は、2千人を切った。今春、中学生が卒業すると、井光には子どもがいなくなる。「10年後、ここは消滅してるかもな」。掘りごたつを囲んでいた陽気な笑い声が沈黙に変わった。

川上村の衆院奈良4区は、次の総選挙で自民と民主の一騎打ちとなる見込みだ。水面下で「選挙区は民主、比例は共産」という「選挙協力」が進む。主導しているのは、村の元森林組合長(85)。50年来の自民党員だが、郵政民営化を契機に民主党支持に変わった。「民営化は必ず、地方や弱者の切り捨てにつながる」。共産党に投票することに抵抗感はないという。

「自分の考えを持って行動しないと、村も政治もよくならないと思うようになった。それがなかったら、惰性で死ぬまで自民党支持だったかもしれない」(高橋純子)

■党員も「赤旗」購読者も増加傾向

共産党広報部によると、党員数は90年の約50万人をピークに減少。94年以降は40万人前後で推移していたが、07年9月から昨年12月末までの間に約1万4千人が新たに入党した。低迷を続けた機関紙「しんぶん赤旗」の購読者数も昨年5月以降、8カ月連続で増え、新規購読者は約2万人に上る。

=====

以上のルポから分かるのは、「派遣切り」を積極的に利用しているのは、労組などを中心にした野党側であるという事実だ。従って、あるマスコミが「派遣切り」にあった被雇用者に対する同情報道や「派遣切り」の責任を政府に転嫁する攻撃のための攻撃をしている場合は明らかに、「派遣切り」を積極的に利用している労組などの野党側に立った報道をしているということになる。

日本の政界とマスコミに「日本人」が残っているなら、「70年代、90年代の苦境を教訓に立ち上がる道筋を探ろう」ぐらいのことは言えるはずだが、そうした人材がマスコミにも政界にも失われていないことを願う。

が、問題は今や国内の政争には止まらない。時代はそれをもう許さなくなっている。(「中」に続く)

最近の日本では、反「派遣切り」キャンペーンの大合唱が、マスコミによって起きている。台湾でも正月明けからの仕事がない家庭は少なくない。

反「派遣切り」キャンペーンに対し以下のような賛成意見あれば、

産経の派遣村叩きキャンペーン

反対意見もあるだろう。

しかし、仕事が全世界的にない状況が突然生まれた今、「派遣」をすべて雇用せよ失業者を一切出すなというのは、21世紀バブルで失われた数百兆円を返せと宙に叫んでいるのと同じことだ。

今できるのは、ゴミとナチズム製造機に過ぎない中国に依存しない産業構造への転換と派遣労働者のスキルアップや新分野への再教育など失業者本人の将来に繋がる道筋を提案することであり、そうしたキャンペーンならばマスコミ本来の役割を果たしているといえる。

しかし、解雇と失業のような本来善悪だけで論じられない問題を全部「善悪」にすり替えていく今のマスコミの報道は何らかの別の意図を持ったいわゆる「宣伝」「謀略」「情報操作」に近い。マスコミの報道姿勢(意見や思想にではなく)に疑問を持つ市民は実は生活者として正常な感覚ではないだろうか。

派遣切りはやむなし

実際に、「派遣切り」は政争の具にされている。奇しくも、親日反日の両紙が的確なルポを出している。『産経』は「派遣村の正体」をルポした。

=====

【日本の議論】「派遣村」にいたのは誰か『産経新聞』2009/01/18 18:29?

年末年始にかけて東京・日比谷公園に突然姿を現した「年越し派遣村」。集まった約500人は、一部の新聞やテレビで「企業による派遣切りで職と住まいを失った人ばかり」などと紹介されたが、その“実態”は年が明けるに連れて次第に明らかになってきた。“村民”とは誰だったのか。そして、“村”の運営にはどのような人たちがあたったのか。そこには、ある特定のイデオロギーを持った政治色が潜んでいたことがわかる。

記事本文の続き■まじめに働こうとしていた人は…

「本当にまじめに働こうとしている人たちが集まっているのか」。総務省の坂本哲志政務官からそんな発言が出たのは仕事始めの1月5日だった。

坂本政務官はその後、謝罪し発言を撤回しているが、「人の心を傷つけた発言は、撤回して済むものではない」(鳩山由起夫・民主党幹事長)などと反発が出る一方で、インターネット上などでは「理解できる」「本質を突いた発言だ」という擁護論も出た。

実際、村に集まった人たちはどのような人たちだったのか。派遣村実行委員会が、村民354人から聞き取った集計によると、年齢層は30代が25%、40代が30%、50代以上が35%。性別では96%が男性だった。ただ、景況悪化を理由に解雇された派遣従業員は日雇いも含め、全体の40%にあたる130人だけ。33人(9%)は従来からの路上生活者だった。

また、厚労省の調査によると、滞在村民が約300人だった1月5~7の3日間で、臨時に設けられたハローワークに相談に来た人は約200人(66%)。具体的な就職相談まで話が進んだ人は約120人(40%)だったという。

極めておおざっぱに解釈すれば、4割程度の村民は景況悪化後、実際に契約を打ち切られ、6~4割程度の村民には就労意志が読み取れるが、逆に言えば、就労意志のない人、村で出される食事だけを目当てに村民登録した人もかなりいたことになる。その点は実行委員会も認めている。

むろん、路上生活者であっても、寒空の下にほおっておいて良いという理屈にはならないが、それ以前まで派遣先でまじめに働いていた人と、そうではない人が一緒くたに報じられていた感は否めない。

坂本哲志政務官の発言をめぐっても、反発する側、賛同する側の双方に一定の根拠はあったといえそうだ。

■潜むイデオロギーと政治色

派遣村は12月31日に開設されたが、日にちが経つにつれ、政治、イデオロギー的なものが色濃く出るようになっていった。

立ち上げ当初から、目立ったのが“野党色”だ。民主党は菅直人代表代行、共産党の志位和夫委員長、社民党の福島瑞穂党首らの姿も村で何回も見られた。国民新党、新党大地の姿もあった。1月4日には、村民たちを前に新党大地の鈴木宗男代表が「非正規労働者の雇用と住居の確保を求める国会決議」を提案。その場で他の野党が賛同するなど、村は野党共闘の舞台ともなった。

村が5日に、日比谷公園から、都内4カ所に用意された施設に移動した時には、イデオロギー色がより鮮明にでる場面があった。実行委員会が企画した、村民らの日比谷公園から国会までのデモの場面だ。

デモ隊の先陣は共産党とのパイプが太い「全労連」「自治労連」の街宣車。車の屋根には「憲法を守ろう」のスローガンが大きく書かれている。

霞が関周辺でよく聞く甲高い声の女性がマイクを握り「消費税値上げ反対」「総選挙で政治を変えよう」「大企業の金儲けは許さないぞ」と、シュプレヒコールの音頭をとっていた。デモ隊の周囲には、交通整理の警察官と、公安刑事らの姿があった。

1月15日には、派遣村実行委員会らが主催した集会が開かれた。タイトルは「やっぱり必要! 派遣法抜本改正~派遣村からの大逆襲~」。場所は千代田区の日本教育会館。日教組の本部が入る建物だ。約400人が集まった集会の最後は、派遣法改正に向けた「ガンバロー」の大コールで盛り上がった。

彼らの“支援”があったからこそ、派遣切り問題が大きくクローズアップされたことは間違いないが、弱者を政治的に利用していたという側面はなかったのだろうか。

■派遣村の「村長」

実行委によると、当初派遣村の開設目的は2つあった。「年末年始の生活救済」と「貧困を可視化することで世間に問題提起する」ことだった。そのため、会場には厚労省前の日比谷公園が意図的に選ばれたのだという。

村の「村長」に就任したのは、NPO法人「自立生活サポートセンターもやい」の湯浅誠・事務局長。

昭和44年生まれの湯浅さんは東京大学法学部で日本政治思想史を専攻。大学院まで進学した経歴を持ち、「大学院1年生の時、野宿者向けに友人がやっている炊き出しを見に行ったのが貧困問題とかかわるきっかけになった」と話す。

平成13年に「もやい」を立ち上げ、困窮者の生活支援や生活保護申請の支援をしており、講演料や著書による印税が収入という。昨年、『反貧困-「すべり台社会」からの脱出』(岩波新書)では大佛次郎論壇賞を受賞している。

派遣村の構想自体は、12月上旬に労働問題を専門にする労働弁護団から提唱されたようだ。労働組合のナショナルセンターである連合、全労連、全労協も足並みをそろえて支援メンバーに加わった。他に、非正規労働者の支援活動で実績のある「派遣ユニオン」「首都圏青年ユニオン」「反貧困ネットワーク」など15団体ほどが実行委員会に加わった。

駆けつけたボランティアは実数で1674人。トイレ掃除、炊き出し、食料買い出し、清掃などを一部の村民も混じって行ない、村を支えた。

「自分は発案者ではなかった。でも、組合系は炊き出しなどをやったことがない。現場経験がある自分が村長の役回りになった」と話す湯浅さん。運営関係者によれば、「さまざまな労働団体とつきあいがあるため、村長という御輿に担ぎ上げられたのではないか」という。

多くの野宿者らと接してきた経験を持つ湯浅さんは「いったん雇用を失うと、すべり台を落ちるように再貧困にまで転落するのが日本の社会」「日本では自己責任論が幅をきかせすぎている。がんばりすぎる前に、支援事業にアクセスすべきだ」と主張している。

■厚労省開放

運動の1つの山が、2日夜に厚生労働省の講堂が宿泊場所として開放された時だ。実行委員会の用意したテントの宿泊能力は150人分。村には300近い人が集まっていた。

決断したのは厚労省の大村秀章副大臣(自民)。湯浅事務局長とは労働問題をテーマにしたNHKの番組で名刺交換していた。2日昼過ぎ、湯浅事務局長から入った「テントに入りきらず病人も出ている。受け入れ施設を用意してほしい」という電話に、「直感的にヤバイと思った。あの現場をみたら助けないわけにはいかないだろう」と振り返る。

開放できる施設がないか、千代田区長にも電話を入れるが断られ、厚労省幹部も危機感を抱いていた。村を訪れた野党政治家らも河村建夫官房長官や舛添要一厚労省に電話を入れ支援を求めたため、午後5時過ぎ、「講堂に暖房を入れろ!」と大村副大臣が指示。9時過ぎには260人の村民が講堂に入った。

ある厚労省幹部は「目の前の日比谷公園で、失業者が凍え死んだとなれば批判を浴びるどころか、内閣が吹っ飛んだかもしれない」と振り返る。

実行委側が、会場にあえて日比谷公園を選んだ作戦が成功したわけだ。

■厳しい世間の反応

だが、派遣村の村民たちに対する世間の目は、同情や理解ばかりではなかった。政党やイデオロギー色が強くなるにつれて、反発や厳しい意見が目立つようになってきた。

産経新聞のネットニュースMSN産経ニュースで、10日から派遣村に関する意見を募集したところ、9割方が村民に対して厳しい意見を寄せた。

「貯金はしていなかったのか」「職の紹介を受けているのに、選り好みしている場合か」「ゴネ得ではないか」…。「最初は同情していたけど、だんだんできなくなった」という声もあった。

坂本政務官の発言に理解を寄せる声も多く届いた。これについては12日の東京新聞で、同紙の投書欄担当者が「非難が相次ぐ一方で、一定の支持が集まった」と書いている。各新聞社とも、似たような読者反響を得たのだろう。

その後、村民らは東京都が用意した都内4カ所の施設を出て、その後は実行委員会が用意した都内2カ所の旅館を拠点にしながら、生活の再建準備を進めている。宿泊費などは全国から集まった約4300万円のカンパや、すでに生活保護支給が決まった人はそこから拠出されている。

都の施設を出た12日の時点で、村民は約170人。日比谷公園を出たときには約300人いたため、130人が巣立っていったことになる。この300人のうち、生活保護の受給が決まった人はこれまでに290人。申請者のほぼ全員に、しかも短期間に生活保護が認められるのは異例なことだ。実行委員会では「やる気になれば、今の法律の枠内で、生活再建の足がかりを得られることが分かったことは大きな成果」と意義を強調。

民主党の菅代表代行も「後世から見れば、派遣村が日本の雇用、労働問題の転機になったと言われることは間違いない」と話すが、全国にはなかなか生活保護が認められない人や、特に地方で派遣切りにあった人の中には、日比谷公園までやって来れなかった人もたくさんいる。生活保護は、私たちの税金から拠出されているのである。

実行委では今後、全国各地に派遣村をつくり、放り出された人たちを支援していきたい考えだ。すでに、ノウハウの提供などを求める声が寄せられているという。

だが、厳しい意見もあることを意識してか、15日の集会では名誉村長の宇都宮健児弁護士が、こんな言葉を漏らしている。「活動が広がるか。それは1人1人の村民のこれからにかかっている」。

=====

一方、『朝日』も同じように解雇された「派遣」労働者を政党が利用していることを報告している。

=====

派遣切り、限界集落…そこに「共産党」―ルポにっぽん『朝日』20090110

「派遣切りは許せません」

1月5日午前8時。三菱電機名古屋製作所(名古屋市東区)前で出勤してくる従業員にビラを配る人の中に、佐藤剛さん(仮名)がいた。

キャバクラ嬢のスカウトや客引きの経験があるというだけあって、声がよく通る。両手をポケットに突っ込んだまま完全無視を決め込む人には少しカチンとくるが、よく考えたら自分も1カ月前まではああだったな、と思う。

昨年12月5日夕。仕事を終え家路を急いでいると、「ハケンギリ」という言葉が耳をかすめた。出所を探し、辺りを見回す。ビラを配っている人たちがいることに気づき、引き返して、もらった。

その3日前、まさに切られた。5月から三菱で派遣社員として働き、2月末までの雇用契約を更新したわずか3日後、1月9日付での解雇と寮からの退去を通告された。

北海道出身の33歳。地元の高校を卒業後、職を転々とし、3年半前に愛知県へ。三菱では1日約8時間、製品検査などの流れ作業をこなした。手取りは月約10万円。

寮の自室でビラを開いた。「派遣・期間工・契約社員でも期間途中の一方的解雇は違法」に衝撃を受けた。

正社員でないから「雇用の調整弁」扱いされることは覚悟していた。解雇を通告された時、真っ先に去来したのは「予想より早かったな」というあきらめだった。何の補償もなく職も家も奪われて放り出されても、派遣だから仕方ないかと思っていたが、そうか。だまされてたんだ――。

「やり方が汚い」。このまま泣き寝入りしたくない。携帯電話を取り出し、ビラに載っている番号を押した。そこには「相談はどんなことでも日本共産党へ(無料)」とあった。

翌日、共産党の名古屋北西地区委員会で、専従職員の石田進さん(36)に相談に乗ってもらった。1人でも誰でも入れる労働組合をつくり、三菱や派遣会社と闘っていくことを決めた。1週間後、石田さんに入党を誘われた。選挙には一度も行ったことがない。ただ、派遣労働を原則自由化する99年の法改正に唯一反対したと聞き、「入れて下さい」と即答した。

「年末より人が減ってませんか」。5日、三菱の前での新年初のビラ配りの合間に佐藤さんが耳打ちすると、石田さんは「派遣の人が相当切られてる感じだね」。それでも1時間で500部のビラがはけた。1年前は20部がやっと。昨秋以降、空気が劇的に変わったという。

昨年12月下旬、佐藤さんらは「名古屋北部青年ユニオン」を立ち上げ、三菱に団体交渉を申し入れた。同じように派遣切りにあった人から連日、「声をあげてくれてうれしい」「私も闘いたい」というメールがユニオンに舞い込む。自身は寮にとどまって次の職を探している。先行きは明るくない。

こんなゆがんだ社会はいつか根底から変わらざるを得なくなるぞと夢想してきた。しかし、傍観者としてその時を待つより、自ら動いた方がはるかに楽しい。

「社会を変えたい。オバマじゃないけど、『チェンジ』ですよ」

■誰かに聞いて欲しかった

昨年12月、名古屋市のうどん屋で、共産党員になったばかりの増山雅一さん(43)と向き合った。「いっぱい食べて下さい」。定食をすすめると、「ギリギリの生活で、すっかり胃が小さくなっちゃって」とおなかをさすった。

5年前から派遣社員として全国を回ったが、昨年9月、次の職場が見つからずホームレス状態に。何とか以前いた会社に戻ったものの、人減らしで仕事量が倍増していた。腱鞘(けんしょう)炎や胃痛になっても、国民健康保険料を滞納していて病院に行けない。夜勤中、製品を持ったまま失神すると、正社員は「気をつけてよ。高いんだから」。そこも10月で切られた

昨年11月24日、金策のため故郷・栃木へ向かった。途中、弟から携帯に電話が入り、静岡県・浜名湖畔の駅で下車。口論になってホームで泣き叫んで……そこから記憶がない。気づいたら駅の事務室にいて、駅員から「線路を渡って新幹線に飛び込もうとしていたので取り押さえた」と教えられた。

生きるしかない、でもそのすべがわからない。ふと「困ったことがあったら共産党に行け」という叔父の言葉を思い出し、地区委員会を訪ねた。

東京の有名私大を卒業してカード会社に就職したんですが、8年で辞めました。父親が借金苦で自殺したのに債権回収の仕事に回され、心と身体が壊れちゃって。でもあの時、栃木に戻らず東京で次の職を探していればこんなことには――。話し出したら止まらなかった。誰かに聞いて欲しかったんだ、と気づいた。

入党を勧められた時、わが身すら支えられない劣等感もあって二の足を踏んだ。でも「同じ境遇の人に『一人で悩まないで』と呼びかけて」と言われ、「自分も何かの力になれるかな」と決意した。現在、家を失った人の自立支援施設からパートに出ている。

「今月末で自主退職して下さい」。愛知県に本社を置く住宅会社の営業マン、藤川修さん(43、仮名)は昨年11月末、人事担当者にこう言い渡された。会社は前年比130%の増収で、社長を含め社員は4日前にグアム慰安旅行から帰ってきたばかりだった。

上司や同僚は見て見ぬふりを決め込んだ。当事者もバラバラで、「連帯して会社と闘うなんて、とてもできなかった」。これまで仕事だけちゃんとやっていればいいんだと思って生きてきた。だが、自分と社会の両方を考えなければダメだ、と思い知った。

共産党に投票したことは一度もない。05年総選挙は「自分の言葉を持っている小泉さんのファンだった」から自民党に入れた。昨年9月、インターネットで志位委員長の演説を聴き、「いいこと言ってるな」と、しんぶん赤旗の見本紙を注文していた。会社が退職金に給与1カ月分上乗せなどの条件をのんだので退職し、入党した。

■悲鳴拾えぬ二大政党

「共産党をよく思っていなかった人も、『助けてくれるのはもうここしかない』と勇気を振り絞って接触してくるようになった」。ある地区委員会の幹部は言う。

自民党に電話したら「一般市民の相談には応じない」と言われたという失業中の40代の女性。派遣切りで役所に相談に行ったら「そういうことなら共産党に」と勧められたという32歳の男性。「退職を強要されたが、役所も労組も閉まっていて、土日も相談に乗ってくれるのは共産党だけだった」という25歳の男性……。まるで現代の「駆け込み寺」だ。

小選挙区制導入後、自民、民主の二大政党制が進んだ。しかし、「働く貧困層」のような新たな課題、地域固有の切実な問題に、政治はこたえきれていない。生活がそれなりに回っている時、不当に扱われて不満があっても、多くの人は抗議の声をあげなかった。だが、がけっぷちに立たされ、声を上げるしかない状況に追い込まれた時の足がかりとして、全国に約2万2千の支部を置く共産党やNPOのドアがノックされている。

「仕事の悩み、一緒に解決しましょう」。共産党も2年ほど前から、街頭でまくビラを雇用問題に焦点を当てたものにするなど工夫をこらしている。実際、インターネットの検索エンジンに、「雇用」「派遣切り」「リストラ」といったキーワードを入れると、共産党のページが上位に並ぶ。それを読んで電話してくる人も多い。

「でも、彼らの政治的な受け皿が共産党しかない、みたいな今の状況は……」。私が言葉を継ぐのをためらうと、先の幹部は「それは、悲劇ですよ」と引き取った。

党員増を喜んでばかりもいられない。彼らと手を携え、実際に政治を動かしていけるのか。

「共産党もまた、試されているのです」

■山村の高齢者も続々

奈良県橿原市からレンタカーに乗って約1時間半。国道169号を左に折れ、車1台通るのがやっとの山道に入る。ヘッドライトの光は夜の闇にのみ込まれて頼りなく、一向に視界は開けないのに、カーナビはここが目的地周辺だと告げて勝手に案内を終了してしまった。恐怖心を抑え、10分と少し進む。ようやく、人家の明かりが見えた。

奈良県川上村井光(いかり)。住民95人のうち67人が65歳以上という「限界集落」だ。昨年3月以降、60~85歳の計10人が新たに共産党員になった。

夫婦で入党した前北均さん(79)の自宅に昨年11月末、同じように入党した女性3人が集まった。みんな元山林労働者で、労組の関係から旧社会党を支持していたという。入党したのは、井光に住む村唯一の共産党村議、塩谷章次さん(63)に頼まれたから。塩谷さんに誘われ、マイクロバスで党幹部の講演を聴きに行き、親近感も抱いていた。

「こないだの志位さんの話は、思わず身を乗り出すほどええ話やったねえ」

「ほんまやな。ま、家に帰ってきたら全部忘れてしもとったけどな(笑)」

別に共産党でなければならないわけではない。ただ、自分たちの不満や不安に耳を傾け、つながりを持とうとしているのは共産党しかない、と感じている。

時折、塩谷さんが共産党の政策やビジョンを語るが、すぐにまた話は、いかに生活が大変かに戻る。後期高齢者医療制度の保険料負担が重い。民営化で郵便配達員にお金を預けられなくなった。自家用車がないと、病院に行くにも年金を引き出しに行くにもタクシー代がかかる……。

村には高校がない。子どもは15歳で村を離れ、それきり戻って来ない。かつては吉野杉の産地として知られたが、安い外材に押され低迷。65年に7200人いた人口は、2千人を切った。今春、中学生が卒業すると、井光には子どもがいなくなる。「10年後、ここは消滅してるかもな」。掘りごたつを囲んでいた陽気な笑い声が沈黙に変わった。

川上村の衆院奈良4区は、次の総選挙で自民と民主の一騎打ちとなる見込みだ。水面下で「選挙区は民主、比例は共産」という「選挙協力」が進む。主導しているのは、村の元森林組合長(85)。50年来の自民党員だが、郵政民営化を契機に民主党支持に変わった。「民営化は必ず、地方や弱者の切り捨てにつながる」。共産党に投票することに抵抗感はないという。

「自分の考えを持って行動しないと、村も政治もよくならないと思うようになった。それがなかったら、惰性で死ぬまで自民党支持だったかもしれない」(高橋純子)

■党員も「赤旗」購読者も増加傾向

共産党広報部によると、党員数は90年の約50万人をピークに減少。94年以降は40万人前後で推移していたが、07年9月から昨年12月末までの間に約1万4千人が新たに入党した。低迷を続けた機関紙「しんぶん赤旗」の購読者数も昨年5月以降、8カ月連続で増え、新規購読者は約2万人に上る。

=====

以上のルポから分かるのは、「派遣切り」を積極的に利用しているのは、労組などを中心にした野党側であるという事実だ。従って、あるマスコミが「派遣切り」にあった被雇用者に対する同情報道や「派遣切り」の責任を政府に転嫁する攻撃のための攻撃をしている場合は明らかに、「派遣切り」を積極的に利用している労組などの野党側に立った報道をしているということになる。

日本の政界とマスコミに「日本人」が残っているなら、「70年代、90年代の苦境を教訓に立ち上がる道筋を探ろう」ぐらいのことは言えるはずだが、そうした人材がマスコミにも政界にも失われていないことを願う。

が、問題は今や国内の政争には止まらない。時代はそれをもう許さなくなっている。(「中」に続く)