下田市の北部に「稲梓」と呼ばれる地区がある。昭和30年(1955)町村合併で下田町になってから住所表記に稲梓の文字は消え、現在は小学校、中学校、農協支所、伊豆急無人駅に僅か名前を残すのみになってしまった。このままでは、古く飛鳥・奈良時代にも使われていた稲梓の呼称は消えてしまうのではないかと危惧を覚える。

稲梓地区は稲生沢川上流の山あいにある陽だまりの里。稲生沢川と稲梓川が合流する地帯を中心に拓け、今でも河川沿いに長閑な田舎の景色が広がっている。北条早雲伊豆侵攻により壮絶な戦があった深根城は森に埋もれ、下田街道を往来する人々で賑わった江戸時代の活気はないが、鄙びた田舎の風情は旅人の心を和ませてくれる。

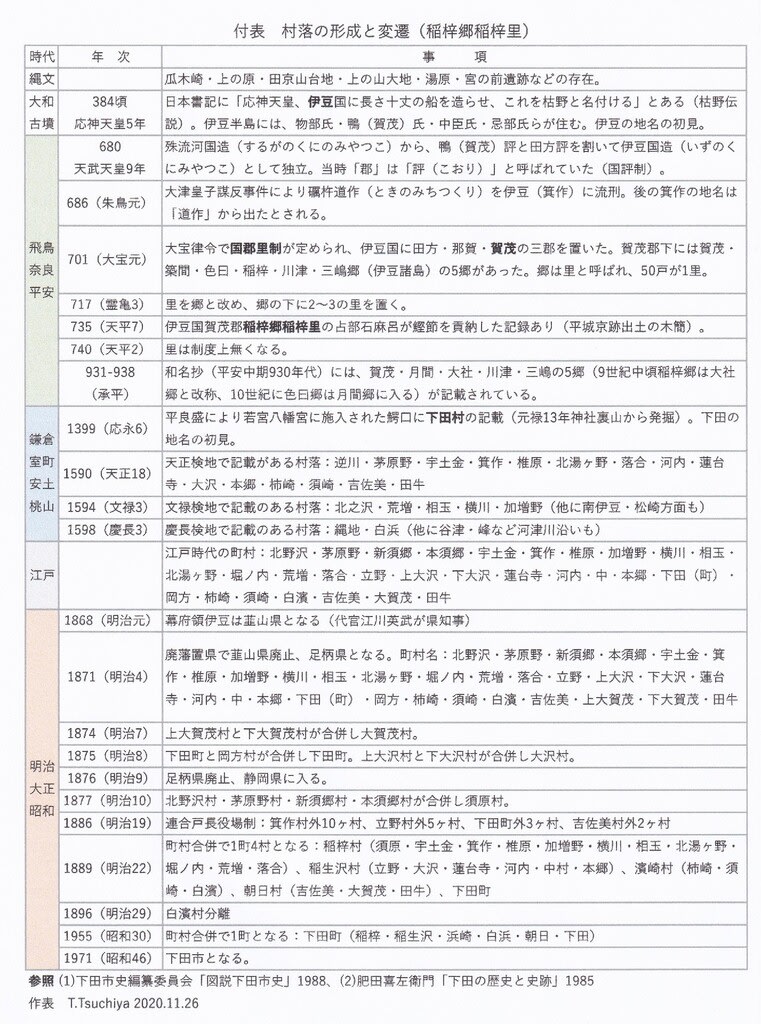

1)地名・村落の変遷

土地の名前は、そこに暮らす人々の「呼称」が定着・固定化したものだろう。集落の名前も地形や暮らしの姿、或いは戸長の氏などから命名される場合が多かった。長い歴史の中で消えた地名もあり、新しく生まれた名前もある。本項では下田市稲梓地区を中心に地名の変遷について整理して置こう。

◇飛鳥・奈良時代にあった「稲梓」の地名

「稲梓」の地名が歴史上最初に出て来るのは今からおよそ1,300年前、飛鳥・奈良時代のことである。「下田」の地名が使われるようになるのは、それから700年後のこと。稲梓は早くから拓けていたことになる。

(1)大宝元年(701)大宝律令で国郡里制が定められ、伊豆国には田方・那賀・賀茂の三郡を置いた。そして、賀茂郡下には賀茂・築間・色曰・稲梓・川津・三嶋の5郷(里)があった。郡の名前は現在も続いている。当時の賀茂郡は現在よりやや狭い地域であるが、別に伊豆七島を含んでいたと考えられている。

(2)平城京(奈良時代)跡から出土した木簡(木製荷札)に「天平7年(735)伊豆国賀茂郡稲梓郷稲梓里の占部石麻呂が荒堅魚(鰹なまり節)を貢納した」とある。稲梓郷稲梓里は現在の下田市宇土金・上箕作・須郷地区(椎原も含むか?)ではないかと推察されている。

(3)平安中期930年代に編纂された和名類聚抄(和名抄)二十巻本には古代律令制における行政区画である国・郡・郷の名称が網羅されており、伊豆国賀茂郡下には賀茂・月間・大社・川津・三嶋の5郷の名がみえる(稲梓郷は9世紀中頃白浜神社に三島神を合祀したことに因み大社郷と改称され、色曰郷は10世紀に月間郷に入った)。ここに記載されている賀茂郷は現在の大賀茂・上賀茂・下賀茂、月間郷は手石・小稲・湊・青市・田牛・吉佐美、大社郷は白浜・稲梓・稲生沢・浜崎・下田、川津郷は河津・東伊豆、三嶋郷は伊豆七島であったと思われる。

大宝律令では50戸を以て1里(後に郷)としたので、飛鳥・奈良時代には大賀茂川・青野川・稲生沢川・河津川流域の肥沃な台地を中心に集落が存在していたことが伺える。川の流域における集落形成は稲作とも関連があるだろう。また、朱鳥元年(686)大津皇子謀反事件により礪杵道作(ときのみちつくり)が伊豆に流され箕作に住んだ。「箕作」の地名は「道作」に由来すると言うが、この地域が既に受け皿となるほど開けた場所であったと言えよう。

◇鎌倉・室町・安土桃山時代に村落形成が進んだ

治承4年(1180)源頼朝挙兵。そして、南北朝・室町期に入ると伊豆各地に小土豪を中心にした村落が形成された。室町時代になると稲梓地区には茅原野・宇土金・箕作・椎原・相玉・横川・北湯ヶ野・落合などの地名が文献上に現れる。

(1)神社寺院の棟札:文和4年(1355)横川水神社、延徳3年(1491)横川諏訪神社、文安3年(1446)横川日枝神社、元亀4年(1573)加増野神明神社、大永2年(1522)坂戸子之神社、応永9年(1402)落合高根神社、永正15年(1518)河内諏訪神社などである。室町時代の棟札過半数が稲梓地区にあることから、この地帯は農業生産力が安定した地域であり中世下田の一つの中心地であったことを伺わせる。また、永正17年(1520)河内向陽院古文書には豆州稲生沢郷の記載があることから、稲生沢川中流地域にも集落(稲生沢)が形成されていたと解釈される。

(2)下田市若宮八幡宮の鰐口に「下田村」応永6年(1399)の文字が刻まれている。これが、地名「下田」の初見である。「先に拓けた本郷の川下にできた田」と言う意味で名付けた、「波が打ち寄せ葦が生い茂る場所にできた生産力の低い田(下田げでん)」から名付けたとする二説がある。

(3)北条早雲時代の「小田原衆所領役帳」:茅原野(江戸衆大道寺88貫)、宇土金(伊豆衆清水太郎左衛門120貫)、椎原(諸足軽集衆磯彦七郎50貫)、北湯ヶ野(伊豆衆笠原箕作守30貫)、横川(江戸衆吉田又三郎150貫)、愛玉(他国衆小山田弥五郎73貫)、箕作(江戸衆渡辺次郎三郎120貫)、落合(本光院殿衆仙波藤四郎30貫)などの記載がある。同所領役帳には他に蓮台寺・大沢・立野・本郷・下田・柿崎・須崎・白浜・縄地・田牛の地名も記載されている。

◇江戸時代、家康の検地により村落支配体制が確立した

天正18年(1590)徳川家康は関東転封となり江戸に入城すると、城下町整備と併せて新領国の知行割を行った。知行割の基礎をなるのが検地で、検地帳は村単位で作成され一筆ごとに所在地・地積・請負人などが記載され、村落体制、村落支配体制を確立する契機となった。検地帳は基本的土地台帳として明治に入るまで大切に保存された。

(1)天正18年(1590)天正検地実施村落:逆川・茅原野・宇土金・箕作・椎原・北湯ヶ野・落合・河内・蓮台寺・大沢・本郷・柿崎・須崎・吉佐美・田牛など。

(2)文禄3年(1594)の文禄検地実施村落:北之沢・荒増・相玉・横川・加増野(他に南伊豆・松崎方面も実施)など。

(3)慶長3年(1598)の慶長検地実施村落:縄地・白浜(他に谷津・峰など河津川沿いも実施)など。

(4)江戸時代の初め下田は幕府直轄の天領であったが、元禄11年(1698)の幕府政策で旗本領(旗本御家人の領地)・大名領が増加し、下田奉行所が置かれると本郷・下田・岡方・柿崎・須崎は奉行所支配となった。例えば、稲梓地区の村落は北の沢・茅原野・本須郷・新須郷・北湯ヶ野が天領→館林藩→天領→館林藩→掛川藩と変わり、箕作は天領→小田原藩→天領、宇土金は天領→旗本稲葉阪井、横川は天領→旗本筑紫、落合は天領→旗本蜂屋へと領主が変わっている。

(5)室町時代に形成された集落は江戸時代になって村落として位置づけられ、多くは後々まで字(あざ)として名前が引き継がれることになる。最終的に下田には北野沢・茅原野・本須郷・新須郷・宇土金・箕作・椎原・加増野・横川・相玉・北湯ヶ野・堀ノ内・荒増・落合・立野・上大沢・下大沢・蓮台寺・河内・中・本郷・下田(町)・岡方・柿崎・須崎・白濱・吉佐美・大賀茂・田牛の村落が存在したと考えられる。

◇明治時代、廃藩置県から行政村が確立した

明治政府は廃藩置県を経て行政組織の確立・改革を推進した。

(1)明治元年(1868)幕府領伊豆国は韮山県となる。代官江川英武が県知事に就任。

(2)明治4年(1871)廃藩置県で韮山県を廃止、足柄県となる。この時代の下田地区町村は北野沢・茅原野・新須郷・本須郷・宇土金・箕作・椎原・加増野・横川・相玉・北湯ヶ野・堀ノ内・荒増・落合・立野・上大沢・下大沢・蓮台寺・河内・中・本郷・下田(町)・岡方・柿崎・須崎・白濱・吉佐美・上大賀茂・下大賀茂・田牛村など30町村であった。

(3)明治7年(1874)上大賀茂村と下大賀茂村が合併し大賀茂村になる。

(4)明治8年(1875)下田町と岡方村が合併し下田町になる。上大沢村と下大沢村が合併し大沢村になる。

(5)明治9年(1876)足柄県を廃止し、伊豆国は静岡県となった。

(6)明治10年(1877)北野沢村・茅原野村・新須郷村・本須郷村が合併し須原村になる。

(7)明治19年(1886)連合戸長役場制となり、箕作村外10ヶ村役場・立野村外5ヶ村役場・下田町外3ヶ村役場・吉佐美村外2ヶ村役場が置かれる。

◇明治から昭和にかけて、町村合併が加速された

(1)明治22年(1889)の町村合併で、稲梓村・稲生沢村・濱崎村・朝日村・下田町の1町4村体制となる。合併の町村構成は以下のとおり。稲梓村(須原・宇土金・箕作・椎原・加増野・横川・相玉・北湯ヶ野・堀ノ内・荒増・落合村)、稲生沢村(立野・大沢・蓮台寺・河内・中・本郷村)、濱崎村(柿崎・須崎・白濱村)、朝日村(吉佐美・大賀茂・田牛村)、下田町。

明治の町村合併で、地名「稲梓」は再び公式呼称となった。稲梓村役場は箕作日枝神社の隣にあり、中学生時代には下校途中に図書室へ立ち寄った記憶が古びた閲覧室の風景と重なって思い出される。

(2)明治29年(1896)濱崎村から白濱村を分離。

(3)昭和30年(1955)稲梓村・稲生沢村・浜崎村・白浜村・朝日村・下田町が合併して下田町となり、現在の行政組織が確立した。「稲梓」の名称は再び消えた。

(4)昭和46年(1971)下田市となる。

2)地名考

地名の由来についての記録は殆ど無い。地形等から自然発生的に呼ぶようになったとか、戸長の氏から名付けたとか、命名当時は理由があって大方の住民が納得したものであったと思われるが真相は分からない。ここでは敢えて地名の由来を憶測する。いわば、私的地名考である。

◇伊豆国賀茂郡の由来

*伊豆国:「伊豆」の名前は、日本書記にある「応神天皇、伊豆国に長さ十丈の船を造らせ、これを枯野と名付ける」(枯野伝説)の記述が初見とされる。また、万葉集にも「防人の堀江こぎ出る伊豆手船、楫取る間なく恋は繁けむ(大伴家持)」とあるように、伊豆は古くから造船が盛んであったことが伺える。伊豆は東方海上交通の要所で、多くの湊があったことだろう。この事から、伊豆の語源は「津(=湊)の国」に由来するのではないかと考えられている。湯の国「湯出づ」から出たとするのは後付けの俗説と言われる。

*賀茂郡:伊豆半島と島々は海上交通の要所であったことから、大和王朝時代に造船技術や航海術に優れた物部氏や鴨(賀茂)氏らが伊豆に居住していたとされる。賀茂郡の地名は「鴨(賀茂)氏」に由来するものだろう。

◇稲梓の由来

飛鳥・奈良時代には既に集落が形成されていた「稲梓郷稲梓里」であるが、名前の由来は定かでない。「稲」の文字から「稲が稔る処」の意は想像されるが、「梓」は何だろう? 梓はキササゲ(ノウゼンカズラ科落葉樹)、ミズメ(カバノキ科落葉樹)のことだが、中国では百木の長と尊ばれたと言う。また、版木や神事で鳴らされる梓弓に使われたことから、色々な意味が連想される。「梓の木が生えていた場所」では稲と結びつかないので、「稲が一番よく稔る処」「神に捧げる稲(米)を生産する処」などの方が稲梓の地名に相応しいかもしれない。

◇稲梓地区の村落名

*北野沢村(北の沢村):稲生沢川の支流稲梓川上流にあり、「一番北にある沢」の村落と言う意味で名付けたのだろう。旧下田街道は北野沢から小鍋峠を越えて河津梨本に通じていたが、現在は人がやっと通れる古道である(かつてハリスもこの峠を越えた)。小鍋峠に上る途中の小さな集落を「八木山」と呼んだ。八木山は「焼山(村共有の茅場があり火入れをしていた)」から出たとも考えられるが、「多くの樹々が茂る山」の意味であったのかも知れない。

また、「北の沢」に隣接して「逆川」(行政区は河津)と呼ばれる集落がある。集落を流れる川が下田方向に流れているため、河津サイドからみて「逆川(河津川と逆方向に流れる川)」と称したのであろう。古くは新庄あるいは深松村と称したと言う(増訂豆州志稿)。

*茅原野村:この集落の場所は「茅(かや)が一面に生えていた野原」だったのだろう。茅は茅葺屋根の材料や家畜の秣(まぐさ)・敷料などに使われていた。また、茅原野と北野沢境界の沢を入ると「坂戸」と呼ばれる集落がある(茅原野村の枝郷だった)。坂戸とは「坂の入口、坂にある家」の意味だろう。この集落から急峻な山を越えると落合、縄地、谷津に通じていた。子供の頃に何度かこの古道を越えた記憶があるが急な坂道ばかりだった。今は行き来する人はなく獣道と化していることだろう。江戸時代には45戸あったと言うが(掛川志稿)現在は10戸余りになってしまった。

*本須郷、新須郷村:三島から天城峠を越え梨本に下り、小鍋峠を通って下田に至る道は下田街道と呼ばれ、人々の往来も多かった。梨本~下田間がほぼ一日の道程で、茅原野と箕作が街道の継立を交代で勤めていたとされる。茅原野と箕作の中間にある「須郷」は「継立で働く人や馬が待機する助郷の里、休み処が置かれた村」だったのだろうか。「須」には「あてにして待つ」「待ち受ける」「控えている」の意味がある。

*須原村:明治10年(1877)北野沢村・茅原野村・新須郷村・本須郷村(掛川志稿では須川村とも呼ばれていた)が合併し須原村となった。須原村は須郷村の「須」と茅原野村の「原」を組み合わせたとする説、須郷に隣接する字「原」と組合せたとする説の二つが考えられる。なお、須原村となってからは、須郷の沢は「口村」「中村」「入谷」の集落名が使われた。

*宇土金村:地名の起こりは、独活(うど)が多く自生することから「うどが野」が転訛したのだろうとある(増訂豆州志稿)。一方、伊豆の鉱山は土肥と縄地が有名だが加増野や相玉村にも採掘の痕跡が確認されている。宇土金村に鉱山があったとの記録はないが、「砂金が広く採れる処」「金箔のひさしを有する大きな建物がある処」との解釈はできないだろうか。いや、むしろ「草木(稲)が大らかに伸びる豊かな土地を持つ処」の方がロマンに満ちているか。

*箕作村:朱鳥元年(686)大津皇子謀反事件により礪杵道作(ときのみちつくり)が伊豆に流されこの地に住んだことから、「道作」転じて「箕作」になったとする。箕作村戸崎の八幡神社に礪杵道作の霊が祀られており、近くの沢を「道ノ作」と呼んでいる。

*椎原村:稲生沢川と稲梓川が合流してできた肥沃な台地には椎の木が生えていたのだろうか。椎原「椎の木が生える原」には縄文中期の宮の前遺跡が発見されていることから見ても、この地には古くから人の暮らしがあったと推測される。椎の実は縄文人にとって貴重な食糧だった。

*加増野村:戦国時代から江戸時代にかけて土地の生産性は貫髙や石高で示されていた。加増野は「新たに加増された地域」の意味があるのではなかろうか。

*横川村:稲生沢川に流れ込む川(横川)から名付けられたのだろう。「横」には「てすり」「横切る」「横たわる」等の意味があるので「横たわるように流れる川のある処」の意味だろうか。或いは転じて「素直でない」「わがまま」の意味もあるので「暴れ川のある処」の意味だろうか。

*相玉(愛玉)村:相玉の菖蒲ヶ岡に源三位頼政の愛室「菖蒲前(あやめのまえ)」の墓碑が建てられている。かつて相玉山長福寺(菖蒲前の菩提寺)があり菖蒲前はご本尊先手観音を厚く信仰していたと伝えられる。現在は廃寺とり小さな祠が残されている。相(愛)玉は「菖蒲前伝説に由来する」とするのは穿ちすぎだろうか。

*北湯ヶ野村:蓮台寺温泉は奈良時代に行基が天狗から温泉の存在を教えられたとされる湯量豊富な温泉であるが、北湯ヶ野は「蓮台寺の北にある温泉の出る里」の意味だろうか。或いは、横川村に湯ヶ野田と呼ぶ地区があるので「湯ヶ野田の北に位置する温泉の出る処」の意味かも知れない。北湯ヶ野の上流には「滑川(納米川)」「満金」の地名がある。

*荒増村:「荒」の文字は本来「水が溢れて地上を覆い何物をも無くしてしまうことから、土地が荒れる」意味になったと言う。「激しく暴れまわる」の意味もある。「荒増」は「稲生沢川が何回も氾濫し増えた土地の処」の意味ではあるまいか。

*堀ノ内村:室町時代末期、山ノ内上杉憲実が応永26年(1419)に関東管領に就任すると、奥伊豆の鎮護のため関戸播磨守宗尚を派遣して深根城を築いた。深根城は稲生沢川が堀の役目を果たす山城で、稲生沢川の西側を「堀の内」と呼んだ。

*落合村:尾張国から長田庄司の三男が逃れ来て落合に住み、子孫が開拓に努め神社再興の願主となったとある(永正16年高根神社棟札)。この場所は「下田街道に坂戸・縄地からの急坂な古道が落ち合う処」であったので落合と呼んだのであろう。

◇稲生沢川沿い村落名

落合から下田方向へ稲生沢川に沿って下る。松尾、河内、立野、中ノ瀬、高馬、本郷をへて下田に至る。

*河内村:稲生沢川は落合を過ぎると大きく蛇行する。河内は「稲生沢川の内側に拓けた処」という意味だろう。その上流には「松尾」と呼ばれる集落があるが、こちらは「松林が終わる処」の意味だろうか。

*蓮台寺村:稲生沢川の支流蓮台寺川添いに古くから知られる温泉の里がある。古くは「藤原」と称していたが(稲生沢沿革史)、約1,300年前に僧行基が温泉を発見し蓮台寺を開いたことから「蓮台寺」と呼ぶようになったと伝えられる。この寺は500年ほど繁栄したが廃寺となり、運慶作と伝わる大日如来は大日堂に安置されているそうだ。

*大沢村:蓮台寺の奥には「上大沢」「下大沢」「碇子」の集落がある。「奥に深い大きな沢」が村落名の由来に違いない。

*立野村:蓮台寺の入口にあった村落。立野は「野原(陸地)が始まる処」の意味だろうか。また、立野村には「正月に餅を食べない伝説」で知られた「中ノ瀬」と呼ばれる集落がある。中ノ瀬は「川の中央にあり浅く流れの急な処」の意味もあるが、昔はこの辺りまで入り江だったと考えられているので、中の瀬を「入江の中(奥)の瀬」と解せば「立野」の由来とも整合性がある。稲梓や稲生沢の百姓は冬場の生業として生産した薪炭(伊豆炭として有名)を中ノ瀬まで運び換金した。集められた薪炭は此処から船で運ばれたと言われる。

*本郷村:本郷は「郷役所のあった処」の意。天正19年(1591)戸田忠次が領主になると下田市街地の原型(碁盤目の姿)が作られ、三河に入封された後は天領となり幕府の支配下に置かれた。本郷村にある「高馬」は韮山代官江川太郎左衛門英龍が最初に反射炉建設を計画したところ。ペリー艦隊の来航があったため急遽韮山に建設となり、現在この地にはバス停「反射炉跡」にその名を残す。

*中村:「本郷と下田の中間にある」から中村、或いは「本郷の上田(じょうでん)、下田の下田(かでん)に対して稲生産力が中位だった」からだろうか。中村は沼津藩水野領であったが、安政2年(1855)1万坪の田地を埋め立てて新奉行所がこの地に建設された。

◇地番表記と住所表記

不動産登記の地名・地番と住所表記は一致しない。土地台帳は法務省が管轄し土地の一筆まで地番が割り当てられている。太閤検地以降の検地で記された当時の地名(字)が生きている。一方、住居表示は市町村が定め建物に割り当てられるが、明治の町村合併時の地名(大字)が基礎となっている。例えば、土地台帳では「下田市須原坂戸××-×」、住所表示は「下田市須原××番地」と表示される。

土地登記謄本には村落名(大字)に続いて地名(字に準ずる)地番・枝番で示されるが、地名の数は多い。例えば、稲梓村須原の茅原野地区には「茅原野」「茅ヶ谷戸」「谷戸頭」「平峯」「稲生路山」「四郎畑」「林」「岸」「田ノ頭」「中峯」「西峯」「堀田」「宮ノ上」「引沢」「小引沢」「大引沢」「清水堂」などの地名があり、坂戸地区には「坂戸」「椎ヶ下」「無明田」「大向井山」「芝」「芝谷戸」「山下」「向山」「西山」「広前根」「水ヶ久保」「小田ノ久保」「大山」「中段」「栗山造」「堀切」などの地名が存在する。

また、北の沢地区には「下河原」「谷戸」「八木山」「堅久保」「離山」など28地名、須郷地区には「南郷畑」「根岸」「筏場」等の地名がある。「清水堂」には現在も国道脇に清水が湧出し地蔵尊を祀っている場所があるし、「筏場」の地名からは「此処から切り出した材木が川を使って運ばれた」と歴史を読み解くことが出来る。総じて、地名は地形や暮らしに基づく人々の呼称が定着したものと推測され興味深い。

3)下田市制50年を機に

下田市稲梓村に生まれ(原戸籍には稲梓村の文字)、須原小学校、稲梓中学校に通った筆者にとって、「稲梓(いなずさ)」は懐かしい響きであり、大事にしたい地名である。稲梓村の名前が公文書から消えて既に122年を数えるのだ。下田市市制50年を機会に地名の変遷をたどってみた。歴史に興味ある方、地元の方々にも稲梓の良さを再認識して頂ければ有難い。資料が手元に乏しいので誤りがあるかも知れない。ご叱正賜れば幸いである。

参照 (1)下田市史編纂委員会「図説下田市史」1988、(2)肥田喜左衛門「下田の歴史と史跡」1985、(3)橋本敬之「下田街道の風景」