【↑佐々木実あて封書〔集会案内〕(消印は15・11・?)】

<『宮沢賢治学会 イーハトーブセンター会報 第16号●黄水晶』18pより>

<『宮沢賢治学会 イーハトーブセンター会報 第16号●黄水晶』18pより>

大正15年12月2日頃の賢治

賢治大正15年12月2日の通説は

セロを持ち上京するため花巻駅へ行く。みぞれの降る寒い日で、教え子の高橋武治がひとり見送る。「今度はおれもしんけんだ、とにかくおれはやる、君もヴァイオリンを勉強していてくれ」といい、「風邪をひくといけないからもう帰ってくれ、おれはもう一人でいいのだ」と言ったが高橋は離れ難く冷たい腰かけによりそっていた。

ということのようであるが、もしかすると実はそうではなくて、 賢治は、少なくとも大正15年12月2日には

「沢里君、セロを持って上京してくる、今度はおれもしんけんだ、少なくとも三か月は滞在する、とにかくおれはやる、君もヴァイオリンを勉強していてくれ」

と言うことはなかったのではなかろうか。……②

ということを、私は当時の賢治の心境から探ってみたい。「沢里君、セロを持って上京してくる、今度はおれもしんけんだ、少なくとも三か月は滞在する、とにかくおれはやる、君もヴァイオリンを勉強していてくれ」

と言うことはなかったのではなかろうか。……②

(ア) 〔集会案内〕

さて、この年の旧盆16日(大正15年8月23日)に羅須地人協会を発足させたと一般に言われてはいるが、実際にはその日に特別のことを会員と共に行ったということはなさそうである(『私の賢治散歩(下巻)』(菊池忠二著)167pより)。が、それがやっと同年11月末に次のような〝〔集会案内〕〟

【『羅須地人協会案内状』】

<『宮沢賢治の世界展』(原子郎総監修、朝日新聞社)86pより>

を下根子桜の宮澤家別宅の隣人伊藤忠一のにところに持参した上で配布依頼をしたという。それは謄写版刷りのものでその内容は次のようになっている。

一、今年は作も悪く、お互ひ思ふやうに仕事も進みませんでしたが、

いづれ、明暗は交替し、新らしいいゝ歳も来ませうから、農業

全体に巨きな希望を載せて、次の仕度にかかりませう。

二、就て、定期の集りを、十二月一日の午后一時から四時まで、協

会で開きます。日も短しどなたもまだ忙しいのですから、お

出でならば必ず一時までにねがひます。辨当をもってきて、こ

っちでたべるもいいでせう。

三、その節次のことをやります。豫めご準備ください。

冬間製作品分担の協議

製作品、種苗等交換賣買の豫約

新入会員に就ての協議

持寄競売…本、絵葉書、楽器、レコード、農具、不要のも

の何でも出してください。安かったら引っ込

ませるだけでせう。…

四、今年は設備が何もなくて、学校らしいことはできません。けれ

ども希望の方もありますので、まづ次のことをやってみます。

十一月廿九日午前九時から

われわれはどんな方法でわれわれに必要な科学を

われわれのものにできるか 一時間

われわれに必須な化学の骨組み 二時間

働いている人ならば、誰でも教へてよこしてください。

五、それではご健闘を祈ります。 宮沢賢治

さて一般には、旧盆に立ち上げたと言われている羅須地人協会ではあるが、その後は農繁期で忙しかったのだろうか特別に羅須地人協会としての活動はなかったようであった。が、やっとのことで(いよいよ農閑期が近づいてきたから)具体的な活動を始めようとしてこの〝〔集会案内〕〟の配布を11月22日頃に伊藤忠一へ依頼したのであろう。いづれ、明暗は交替し、新らしいいゝ歳も来ませうから、農業

全体に巨きな希望を載せて、次の仕度にかかりませう。

二、就て、定期の集りを、十二月一日の午后一時から四時まで、協

会で開きます。日も短しどなたもまだ忙しいのですから、お

出でならば必ず一時までにねがひます。辨当をもってきて、こ

っちでたべるもいいでせう。

三、その節次のことをやります。豫めご準備ください。

冬間製作品分担の協議

製作品、種苗等交換賣買の豫約

新入会員に就ての協議

持寄競売…本、絵葉書、楽器、レコード、農具、不要のも

の何でも出してください。安かったら引っ込

ませるだけでせう。…

四、今年は設備が何もなくて、学校らしいことはできません。けれ

ども希望の方もありますので、まづ次のことをやってみます。

十一月廿九日午前九時から

われわれはどんな方法でわれわれに必要な科学を

われわれのものにできるか 一時間

われわれに必須な化学の骨組み 二時間

働いている人ならば、誰でも教へてよこしてください。

五、それではご健闘を祈ります。 宮沢賢治

そして、今まで私はこの案内状は配布を依頼された伊藤忠一が近隣の人に配っただけであろうと認識していたが、賢治はもっと手広く案内していたということをこれで知った。それはこのブログの先頭に掲げた封書などから判る。なぜならばこの『会報 第16号』によれば

Ⅰ〔大正十五年十一月〕佐々木実あて封書〔集会案内〕

…消印は「岩〔?〕・〔花〕巻 15・11・〔?〕后0-〔?〕」。…(略)…従来、羅須地人協会関係稿中の〔集会案内〕として知られてきたものと同じものであり、掲出は省略するが、この年の十二月の上京の直前、それも十一月中に作られたことも明らかで…(略)…本書簡で実際に投函されていたことも確かめられた。

<『宮沢賢治学会 イーハトーブセンター会報 第16号●黄水晶』19pより>…消印は「岩〔?〕・〔花〕巻 15・11・〔?〕后0-〔?〕」。…(略)…従来、羅須地人協会関係稿中の〔集会案内〕として知られてきたものと同じものであり、掲出は省略するが、この年の十二月の上京の直前、それも十一月中に作られたことも明らかで…(略)…本書簡で実際に投函されていたことも確かめられた。

ということで、この案内状は遠隔地へは郵送されていたからである。

この宛名の佐々木実とは、『同会報』によれば大正十四年三月卒業の花巻農学校四回生で、この住所の〝八重畑〟とは現在の石鳥谷八重畑のことであろうから、下根子桜から遠距離の地にいる教え子のような場合にはこの佐々木実同様賢治は郵送で案内したということなのであろう。そういえば冨手一にも同様な案内状が郵送されていたはずだった…かな。

このような事柄から当時の賢治の心境を忖度すれば、いよいよこれで念願の〝定期の集り〟を開催し、〝講義〟を実践できる時機となったということで賢治は相当の意気込みでいたとなるのではなかろうか。それはこの〔案内状〕の中身からだけでなく、近隣の篤農家のみならず遠くの教え子にまで手広くその〔案内状〕を配布しようとしたり、郵送したりしていたという事実からも窺えると思うからである。

(イ) 講義予定表

さらには、『イーハトーヴォ第六號』の中に伊藤忠一の回想「地人協會の思出(一)」があり、その後半部分にに次のようなことが記されていてる。

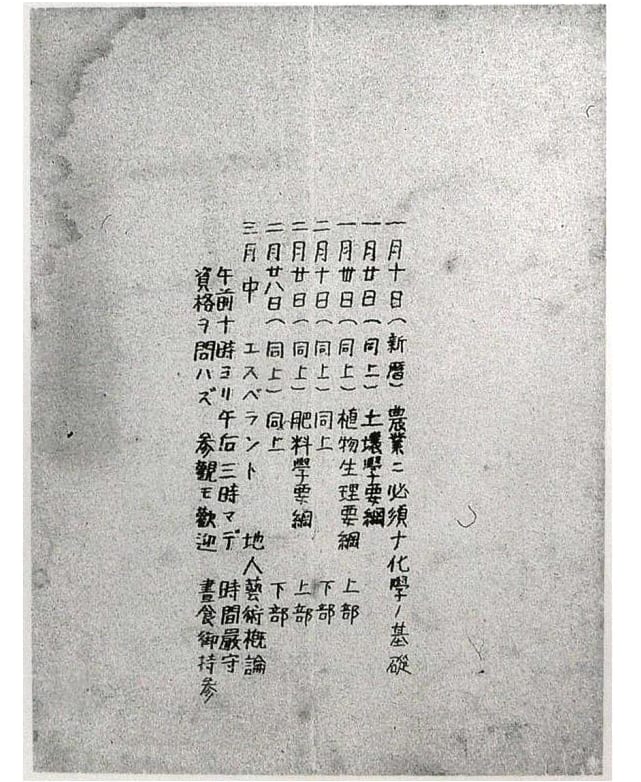

又講義に對する豫告表はインクで厚い用紙の裏面に印刷されたものでした。此の中に書かれた日割や時間は全く忘却して記憶にありませんでしたが、高橋慶吾様が、大切に現存さしてゐるので拝借して次に掲げました。

一月十日(新暦)農業ニ必須ナ化學ノ基礎

一月廿日(同上)土壌學要綱

一月丗日(同上)植物生理要綱上部

二月十日(同上)同上

二月廿日(同上)肥料學要綱上部

二月廿八日(同上)同上下部

三月中 エスペラント地人學藝術概論

午前十時ヨリ午後三時マデ参觀も歡迎昼食持參

と。一月十日(新暦)農業ニ必須ナ化學ノ基礎

一月廿日(同上)土壌學要綱

一月丗日(同上)植物生理要綱上部

二月十日(同上)同上

二月廿日(同上)肥料學要綱上部

二月廿八日(同上)同上下部

三月中 エスペラント地人學藝術概論

午前十時ヨリ午後三時マデ参觀も歡迎昼食持參

<『イーハトーヴォ第一期』(菊池暁輝著、国書刊行会)37pより>

ちなみにこの〝講義に對する豫告表〟とは、下図「1月10以降の講義予定表」のことである。

【「1月10以降の講義予定表」】

<『宮沢賢治の世界展』(原子朗総監修、朝日新聞社)145pより>

このような綿密な講義のプランを立てていたということからしても、賢治はこの当時は相当熱い想いで協会員等に対して農民講座を開こうとしていたと思う。

(ウ) いくらなんでも

かつて私は次のように解釈していたこともある。

12月2日に賢治は澤里武治に「沢里君、セロ持って上京してくる…少なくとも三か月は滞在する」と言って上京したのではあったが、賢治は天才であるから〝熱しやすく冷めやすい〟傾向があるのでそんなことはけろっと忘れてしまって、1ヶ月も経たずに帰花した。

と。こうとでも考えなければ澤里武治の例の証言と「現通説」にはあまりにも大きな矛盾が存することになるからである。実際外ならぬ関登久也が次のように述懐していることからも、賢治のこの言動はあり得たと思っていた。

賢治の物の考え方や生き方や作品に対しては、反対の人もあろうし、気にくわない人もあろうし、それはどうしようもないことではあるが、生きている間は誰に対してもいいことばかりしてきたのだから、いまさら悪い人だったとは、どうしても言えないのである。

もし無理に言うならば、いろんな計画を立てても、二、三日するとすっかり忘れてしまったように、また別な新しい計画をたてたりするので、こちらはポカンとさせられるようなことはあった。

もし無理に言うならば、いろんな計画を立てても、二、三日するとすっかり忘れてしまったように、また別な新しい計画をたてたりするので、こちらはポカンとさせられるようなことはあった。

<『新装版宮沢賢治物語』(関登久也著、学研)13p~より>

しかし私がこう認識していたのもあくまで賢治の昭和2年11月の上京はあり得ない、と決めつけていたがゆえである。でもいまはもう違う、この時期の上京もあり得ると覚った。したがって、佐々木実宛のこのような書簡の存在を新たに知ったことなどによって私は

いくらなんでも、

・11月29日に念願の羅須地人協会講義を行い

・12月1日には羅須地人協会定期集会と持ち寄り競売を開催し

・明けて1月から3月までの講義予定も立てて告知したであろう

賢治が、舌の根も乾かぬ12月2日には愛弟子澤里武治だけには本音を漏らして、これらのことを覆すことになるような

・11月29日に念願の羅須地人協会講義を行い

・12月1日には羅須地人協会定期集会と持ち寄り競売を開催し

・明けて1月から3月までの講義予定も立てて告知したであろう

賢治が、舌の根も乾かぬ12月2日には愛弟子澤里武治だけには本音を漏らして、これらのことを覆すことになるような

沢里君、セロ持って上京してくる、今度はおれもしんけんだ、少なくとも三か月は滞在する

ということを言ってそそくさと上京したということはやはりあり得ないだろう。言い換えれば、かくの如く賢治が言ったのは少なくとも大正15年12月2日にではなくて、別の日にであったと私は言いたいのである。もう少し説明を付け加えれば、私はこの佐々木実宛書簡〔集会案内〕(消印15・11・?)の存在を新たに知ったことによって、少なくともこの「現通説」には時期的な点でやや無理が生じてしまうのではなかろうこと思う一方で、それよりはこの存在はどうも私の仮説

宮澤賢治は昭和2年11月から昭和3年1月までの約3ヶ月間滞京してチェロを勉強したが、病気になって花巻に戻った。………♣

の方の傍証になるのではなかろうかとついつい思ってしまった。  続きへ。

続きへ。前へ

。

。 ”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。

”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます